Что называют повреждением оптического кабеля? Прежде всего это нарушение целостности защитных покровов и других элементов конструкции, в том числе оптических волокон, по которым передается информация. Не все повреждения приводят к нарушению связи мгновенно, но они могут служить причиной ухудшения передаточных характеристик оптических волокон, а именно затухания, что приводит к ухудшению качества передачи информации.

Рассмотрим, какие повреждения на ВОЛС встречаются и к чему они приводят. Одно из наиболее распространенных — полный или частичный обрыв оптических волокон. Это происходит из-за механических повреждений защитных покровов (влагозащитных оболочек, брони и других защитных элементов). Причин появления таких неисправностей несколько:

- в результате выполнения строительно-монтажных работ другими организациями на территории охранной зоны трассы прокладки кабеля, а так же в результате вандализма — такие повреждения можно обнаружить визуально,

- от движения грунта (обвалы, пучения, оползни, селевые потоки и т. д.) — это может приводить не только к обрыву кабеля, но и к появлению макроизгибов, которые приводят к увеличению затухания,

- от воздействия грызунов, пожаров и т. д.

Также очень часто встречаются повреждения связанные с нарушением герметизации и попаданием влаги в ОК и муфты, что приводит к увеличению затухания, а иногда и к разрыву ОВ при замерзании воды. Такие неисправности появляются:

- при прокладке кабеля (задиры оболочки),

- при нарушении технологии герметизации муфт (не правильная усадка ТУТ, не правильная установка прокладок или гермовводов при механической герметизации),

- при повреждение оболочки грызунами,

- при нарушении правил работы в КТК (при спуске в колодец использование кабеля как лестницы, наступая на кабель как на ступеньки).

Подписывайтесь на канал ВОЛС.Эксперт

Показываем, как правильно выполнять монтаж оптических муфт и кроссов, разбираем частые ошибки, даем полезные советы специалистам.

И еще один часто встречающийся вид неисправности оптического кабеля — макроизгибы, из-за которых увеличивается затухание. Макроизгибы появляются:

- При прокладке кабеля, при нарушении технологии.

- В процессе эксплуатации при воздействии погодных условий.

Все перечисленные выше повреждения и неисправности ВОК приводят:

- Либо к полной потере сигнала и требуют проведения аварийно-восстановительных работ на ВОЛС, согласно нормативной документации.

- Либо увеличению затухания и ухудшению качества связи, что устраняется путем проведения планово-профилактических мероприятий.

Как определить наличие неисправности? В случае с обрывом все просто — происходит прекращение передачи информации, а на самом оборудовании срабатывает сигнализация. А вот если увеличивается затухание, но бюджета мощности хватает, оборудование будет работать. Такое повреждение сразу не определить, и для того чтобы выявлять такие неисправности проводятся профилактические мероприятия, плановые измерения.

Для определения места неисправности, которые приводят к перерыву связи, проводятся измерения с помощью оптического рефлектометра. При проведении измерений определяется расстояние до повреждения, в зависимости от квалификации измерителя будет зависеть точность определения места нахождения дефекта. После определения места повреждения туда выезжает аварийно-восстановительная бригада, которая осуществляет монтаж вставки ОК и двух оптических муфт.

В случае увеличения затухания измерения также производятся оптическим рефлектометром. Измеряя на двух длинах волн, можно определить наличие макроизгиба и определить место, где это произошло. Макроизгиб можно устранить, устранив причину его возникновения. Если кабель не поврежден, а изгиб не сильно большой, можно его выпрямить. В случае повреждения защитных элементов кабеля необходимо восстановить герметичность либо с помощью спецлент, либо с помощью муфты.

Помимо повреждений ОК, могут быть и другие неисправности ВОЛС. Они могут находится в оконечных устройствах (кроссах) и в оборудовании. В кроссах проблемы могут быть связаны с некачественным монтажом или некачественными комплектующими (пигтейлы, коннекторы, оптические розетки). В оборудовании неполадки часто связаны с оптическим разъемом (грязь, микроцарапины).

Для того чтобы исключить повреждения и неисправности, возникающие при неправильном монтаже, а также правильно и точно определять места и характер повреждения с помощью измерительных приборов, нужно своевременно проходить курсы повышения квалификации. Посмотрите наш вебинар, в котором рассказываем, как выбрать учебный центр правильно:

Если неисправность на ВОЛС все же произошла и есть потребность в ее локализации и установлении первопричины, команда ВОЛС.Эксперт оказывает услуги по экспертизе.

Поиск неисправностей в оптических сетях осуществляется при помощи специальных устройств, модельный ряд которых невелик.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с оптикой всегда следует принимать меры предосторожности. Длины волн, используемые в оптических сетях, относятся к невидимому диапазону. Человеческий глаз воспринимает излучение определенного спектра: от фиолетового цвета (длина волны около 380 нм) до красного (около 750 нм) (см. Рисунок 1). Многие источники для оптических сетей оснащены лазерами, причем некоторые из них имеют очень большую мощность. Никогда не разглядывайте поперечный срез оптического волокна или конечную часть вилки оптического оборудования. Если какой-то оптический разъем не используется, его следует закрыть специальным колпач-ком — это убережет глаза от повреждения и одновременно защитит разъем от загрязнения.

Если необходимо визуально идентифицировать порт, то самый безопасный способ — направить конец оптического кабеля на лист белой бумаги либо поднести бумагу к месту оптического подключения. Никогда не смотрите прямо в соединение — всегда есть риск, что из него исходит невидимое излучение.

ТЕСТИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Если в оптическом кабеле волокно повреждено, то источник VFL поможет выявить это место — свет будет пробиваться сквозь оболочку кабеля. К сожалению, в некоторых типах кабелей, защищенных специфическим покрытием, свет снаружи не виден.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАТУХАНИЯ ИЛИ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Применительно к оптическим кабельным системам термины потери или затухание нередко используются как синонимы, хотя на самом деле потери могут быть следствием точечной неисправности. Совокупные потери мощности (затухание) в оптической линии определяются посредством специального прибора, состоящего из двух модулей: источника света и измерителя оптической мощности. Это оборудование часто так и называется — комплект для тестирования потерь оптической мощности (Optical Loss Test Set, OLTS).

Источник света, подключенный к одному концу линии, подает непрерывный сигнал на заданных длинах волн, а измеритель с фотоприемником, подключенный к другому концу, определяет оптическую мощность сигнала. Он оснащается светодиодом или лазером того же типа, что и используемые в сетевом оборудовании. Полученный результат измерения сверяется с бюджетом мощности, необходимым для поддержки конкретного приложения. Именно такую процедуру тестирования оптических линий предусматривают стандарты TIA и ISO. Приборы OLTS относятся к тестовым устройствам первого уровня (Tier 1).

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕФЛЕКТОМЕТРОМ OTDR

Оптический рефлектометр во временной области (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR) выдает диаграмму (рефлектограмму), на которой показаны все точки отражения и отображается эффект обратного рассеяния мощного светового импульса, поданного в оптическую линию с одного конца.

Принцип работы рефлектометра схож с тем, который используется в тестах TDR в медной среде: он тоже фиксирует все обратные отражения. При прохождении луча через места соединения и сращивания, участки с переломленным или поврежденным волокном, точки перегиба кабеля или через конец оптической линии некоторая часть света отражается, возвращаясь к рефлектометру. В приборе на том же порту установлены фотоприемники с большим усилением для измерения величины отраженного сигнала. Кроме того, незначительная часть света отражается кристаллической структурой кварцевого стекла, из которого состоят оптические волокна. Это явление называется обратным рассеянием, а образующаяся в результате наклонная линия на рефлектограмме позволяет рассчитать затухание.

Внимательный анализ рефлектограммы позволяет идентифицировать такие точки на графике, как места соединения, обрывы, сращивания, резкие перегибы и другие события. Как и в случае теста TDR, задержку между моментом отправки сигнала и получением отражений можно перевести в расстояние до события. Рефлектограмма OTDR очень полезна, поскольку позволяет проверить, соответствуют ли качество монтажа и характеристики компонентов требованиям стандартов на кабельные системы, а также требованиям современных и будущих приложений. Рефлектометр позволяет оценить параметры каждого соединителя и сращивания. Согласно стандартам TIA и ISO, он относится к классу тестирующих устройств второго уровня (Tier 2).

ПРОВЕРКА ТОРЦА ВОЛОКНА

Специальные оптические или видеомикроскопы позволяют визуально проверить состояние торца волокна и убедиться, что на нем отсутствуют грязь и царапины, причем это касается и соединений в кабельных сегментах, и портов активного оптического оборудования. Как правило, такие микроскопы обеспечивают увеличение от 200х до 400х. Согласно недавно проведенному исследованию, до 80% проблем с волоконной оптикой возникает из-за загрязнений.

ТИПЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Многие знают, что существуют одномодовые и многомодовые оптические волокна, но на самом деле между ними имеются и другие различия. Опишем основные типы волокон.

Некоторые из ранее выпускавшихся многомодовых кабелей называли кабелями FDDI. Это поколение оптических кабелей имеет волокна со ступенчатым показателем преломления. При их изготовлении часто возникали неоднородности, дефекты и посторонние включения, а также вариации показателя преломления в сердцевине волокна. Такие волокна были предназначены для подключения оборудования со светодиодными источниками, которые испускали большое количество лучей (мод). Каждая мода — это отдельный путь луча в волокне, причем зачастую направленный не параллельно его оси, а под довольно большим углом. Чем больше угол, тем длиннее путь луча, и тем позже он достигает дальнего конца линии. Быстрее всего там окажется луч, идущий точно по оси волокна. В результате поданный на вход четкий импульс на выходе выглядит расплывшимся. Если импульсы подаются со слишком большой частотой, то на выходе соседние импульсы могут сливаться, и принимающему устройству не удастся их различить и отделить друг от друга. Это явление называется модальной дисперсией (дисперсией мод).

В следующем поколении кабелей использовались волокна с градиентным показателем преломления. В них состав кварцевого стекла слегка изменяется от ядра к оболочке, благодаря чему лучи, отклоняющиеся от центральной оси, снова направляются к ней. Луч, вошедший в волокно под углом, не отражается от оболочки резко и многократно, а движется по плавной синусоиде, порой даже не доходя до границы. В таком типе волокон модальная дисперсия гораздо меньше, и сигналы в них передаются на большее расстояние, чем в волокнах со ступенчатым показателем преломления.

Сейчас выпускаются многомодовые волокна, оптимизированные для применения с лазерными источниками света. В таких волокнах показатель преломления выверен еще строже. К ним можно подключать оптическое оборудование Gigabit Ethernet с лазерами VCSEL, и тогда при передаче сигналов возбуждается гораздо меньше мод, а модальная дисперсия оказывается еще ниже. На выходе сигналы расплываются мало, оставаясь четко различимыми, благодаря чему удается достичь высоких скоростей передачи.

Первые волокна, оптимизированные для применения с лазерными источниками, появились в середине девяностых годов, поэтому они не в состоянии поддерживать 10-гигабитные приложения. Более поздние волокна, изготовленные по усовершенствованной технологии, позволяют еще лучше контролировать показатель преломления. Они выпускаются с 1999 г. и гарантированно поддерживают 10-гигабитные приложения. Следует учитывать, что чем больше диаметр сердцевины, тем больше может быть мод, поэтому многомодовые волокна 62,5 мкм стали уступать место волокнам 50 мкм. В 50-микронном волокне мод меньше, и сигнал остается распознаваемым на большем расстоянии. По такому волокну данные передаются с более высокой

скоростью.

Одномодовое волокно претерпело похожие изменения. В таком волокне сердцевина настолько мала в диаметре, что для заданной длины волны в нем может быть только одна мода, и ее путь пролегает точно вдоль оси волокна. Исходная конструкция этих волокон обозначается как NDSF — одномодовое волокно с несмещенной дисперсией. Оно отлично работает на длинах волн 1300/1310 нм, однако на 1550 нм его использовать нельзя. Структуру волокна оптимизировали для поддержки длины волны 1550 нм, и новый тип назвали DSF — одномодовое волокно со смещенной

дисперсией.

Однако после появления оборудования DWDM со спектральным уплотнением каналов выяснилось, что волокна DSF имеют некоторые нежелательные нелинейности, и тогда была создана разновидность NZ-DSF — одномодовое волокно со смещенной ненулевой дисперсией. Сейчас разрабатываются и другие типы волокон, для чего применяются специфические материалы и новые конструкции, например, волокно PM поддерживает передачу поляризованного света.

Прежде чем внедрять в уже работающую волоконно-оптическую систему какие-либо новые приложения, сначала подробно изучите характеристики установленного волокна.

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Тестирование оптического волокна подразумевает проверку полярности волокон, измерение длины и затухания. Другие параметры оптического волокна нельзя проверить в полевых условиях, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое есть только в исследовательских лабораториях.

Полярность волокон можно проконтролировать с помощью источника видимого света VFL или фонарика, а оборудование для измерения затухания OLTS или рефлектометр OTDR позволяет осуществлять тестирование обоих волокон в паре одновременно.

Общее затухание в канале можно измерить как приборами OLTS, так и рефлектометром OTDR. Показания последнего позволяют рассчитать бюджет затухания в линии на основании информации о затухании для каждого обнаруженного события (см. Рисунок 4).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Полярность волокон. Нарушение полярности нельзя считать неисправностью, поскольку задача тестирования заключается в маркировке волокон и объединении в пары согласно принятой в вашей сети схеме. Как правило, проверка полярности — один из этапов подготовки к тестированию затухания. Если источник света и измеритель не будут подключены к одному и тому же волокну, то провести измерение не удастся.

В некоторых сетях полярности волокон вообще не уделяется внимание. Если волокна расположены неверно, то, подключая активное оборудование, сетевой специалист просто меняет местами соединители. В случае отсутствия соединения сначала следует попробовать поменять местами волокна, подключенные к портам TX (передающему) и RX (принимающему). Как видим, проблема полярности решается очень просто и быстро.

Длина. Рефлектометр OTDR показывает полную длину канала, после чего ее можно сравнить со спецификациями для сетевых приложений, которые планируется внедрить. Иногда рефлектометр сообщает, что какая-то линия короче ожидаемой, и это может быть свидетельством обрыва кабеля

в трассе.

Если рефлектометра нет, придется обратиться к документации на систему или данным по ее сертификации, полученным при вводе в эксплуатацию. Кроме того, определить протяженность каждого оптического сегмента в системе можно по меткам длины на оболочке кабеля. Полученные значения следует сравнить со специ-фикациями на конкретное сетевое

приложение.

В любом случае обязательно проверьте коэффициент широкополоснос-ти для проложенного типа кабеля. Часто эту информацию приходится искать на маркировке кабеля и затем перепроверять ее по ограничениям на расстояние для данной сетевой технологии и кабеля с данным коэффициентом широкополосности.

Отрицательный результат теста по затуханию. Прежде чем искать неисправность, сначала проверьте следующее:

-

правильно ли указано в настройках тестера количество адаптеров и сращиваний в линии (это касается тестов, в которых прибор рассчитывает бюджет потерь волоконно-оптической линии);

-

правильный ли тип волокна выбран;

-

перед тестированием модули прибора должны пройти процедуру задания эталонного значения, причем эта операция должна выполняться при температуре последующего тестирования, после чего категорически запрещается отключать соединительные шнуры от передающих портов.

С помощью источника видимого света VFL проверьте, к тому ли волокну вы подключились. Как правило, это устройство выявляет все обрывы и участки с надломленным волокном (см. Рисунок 3).

в чистящем спирте (см. Рисунок 5).

Каждый коммутационный шнур протестируйте с помощью комплекта OLTS, чтобы проверить затухание. Сначала установите эталонное значение с использованием коммутационного шнура хорошего качества, и тогда измерение для другого шнура должно дать результаты потерь, близкие к нулю. При любом отклонении надо выяснить его причину. Когда проблема то появляется, то исчезает, попробуйте изогнуть и пошевелить шнур во время тестирования. Если показатели меняются, проверьте, нет ли обрыва, участка с надломленным волокном, нарушения соосности волокон (под углом) или просвета между торцами соединителей. Не изгибайте волокна слишком сильно, чтобы не нарушить требования по радиусу изгиба.

При отсутствии рефлектометра OTDR следует прибегнуть к методу «разделяй и властвуй» — проводите тестирование последовательно, переходя все ближе и ближе к дальнему концу линии, пока не найдете неисправный участок. Сигналом послужит резкое изменение результатов измерения потерь, особенно если оно не соответствует ожидаемому изменению, скорректированному в соответствии с длиной предыдущего сегмента. В современных сетях затухание в самом кабеле пренебрежимо мало по сравнению с затуханием в точках соединения, поэтому в качестве ориентира можно использовать задаваемое стандартами предельно допустимое значение потерь (0,75 дБ) для каждого соединения.

В кабельной проводке найдется немало грязных или поврежденных соединений. После чистки всех торцов проведите тестирование заново либо воспользуйтесь рефлектометром для выявления некачественных соединений.

Диаметр сердцевины коммутационного шнура или отрезка волокна может не соответствовать другим компонентам линии. Если вы проверили и убедились, что все шнуры нужного типа, то наличие участков с другим диаметром сердцевины можно выявить с помощью рефлектометра.

Иногда в кабельной системе имеются плохо выполненные сварное или механическое соединения либо чрезмерно изогнутый кабель. Все подобные ошибки легко обнаружит рефлектометр.

Убедитесь, что в одномодовом тракте не оказался случайно многомодовый соединитель. Допуски при изготовлении одномодовых соединителей гораздо строже, чем для многомодовых: они обеспечивают соосность точнее, и, как следствие, потеря оптической мощности в таком соединении меньше. Кроме того, соединители и шнуры рассчитаны на ограниченное число подключений/отключений. Кабель или шнур, подключавшийся и отключавшийся многократно, начинает болтаться в разъеме, так что обеспечить правильное взаимное положение волокон уже невозможно. Подобные проблемы позволяет обнаружить рефлектометр OTDR.

Если сбой затрагивает единственное устройство, то часто причиной проблемы бывает передающий порт активного оборудования. Возможно, внутри скопилась грязь, либо выходная мощность передатчика недостаточна. Подключите к порту измеритель мощности из комплекта OLTS, а затем сравните полученную величину со значением мощности для соседних портов.

Игорь Панов — региональный менеджер по продукции и поддержке партнеров Fluke Networks в России и СНГ. С ним можно связаться по адресу: igor.panov@flukenetworks.com.

Содержание страницы

- 1. Виды неисправности оптического кабеля

- 2. Определение нужного измерительного прибора и его настройка

- 3. Выполнение работы с рефлектометром, передатчиком , приемником и соблюдение техники безопасности

1. Виды неисправности оптического кабеля

В оптической части различных подсистем кабельных сооружении в процессе ввода в действие и во время текущей эксплуатации могут возникнуть следующие неисправности:

- повреждение или обрыв кабеля;

- увеличение затухания в разъемах;

- повреждение коммутационных шнуров;

- неправильное подключение коммутационных и оконечных шнуров.

Повреждения кабеля возникают в результате таких механических, термических и химических воздействий, которые выходят за рамки технических условии (ТУ) на конкретное изделие. Механические повреждения появляются в тех ситуациях, когда кабель подвергается недопустимо большим тянущим, срезающим или раздавливающим усилиям, а также из-за нападения грызунов.

Первой задачей обслуживающего персонала является локализация места повреждения. Его проще всего обнаружить оптическим рефлектометром или локатором. Достаточно часто на практике встречаются ситуации, когда кабельный тракт состоит из нескольких стационарных линий, которые соединены между собой шнурами на оптических кроссах. В этом случае анализ рефлектограммы может быть затруднен из-за большого количества отражений и массового появления так называемых фантомов. Тогда рекомендуется проверить рефлектометром каждую стационарную линию в отдельности.

Данный прием по локализации места повреждения оказывается полезным также в тех случаях, когда в распоряжении обслуживающего персонала нет полномасштабного рефлектометра и измерения выполняются посредством автоматического измерителя или обычного оптического тестера. К близкому обрыву или повреждению волокна относятся те неисправности на начальном участке световода (на расстоянии не более 15 м от конца), которые приводят к заметному увеличению затухания сигнала, однако не могут быть обнаружены рефлектометром в связи с наличием мертвой зоны, возникающей из-за конечной длительности зондирующего импульса.

В отличие от загрязнения, его характерным отличительным признаком достаточно часто является очень большое (10 дБ и выше) превышение норм по величине допустимого затухания в проверяемой линии. Легче и быстрее всего близкий обрыв выявляется с помощью визуализатора дефекта или же посредством тестирования рефлектометром в режиме максимального разрешения с использованием нормализующей катушки.

При обнаружении близкого обрыва рекомендуется заново установить вилку оптического разъема с использованием технологического запаса длины волокна. Волоконно-оптические кабели служат в основном для организации магистральных подсистем СКС (Структурированная кабельная система (Structured Cabling System, SCS)). Стационарные линии магистральных подсистем отличаются достаточно большой длиной.

В тех ситуациях, когда протяженность кабеля превышает 300 м, что характерно в первую очередь для подсистемы внешних магистралей, замена поврежденного кабеля новым обычно не производится, и ремонт выполняется с помощью промежуточных муфт. Когда рядом с точкой повреждения имеется запас кабеля, то устанавливается одна муфта. Во всех остальных случаях на место поврежденного участка укладывается кабельная вставка, и монтируются две промежуточные муфты.

Сращивание световодов в муфтах осуществляется сваркой или механическими сплайсами. Потенциально данная операция может быть выполнена также с помощью обычных разъемов, причем в зависимости от местных условий и конструкции муфты выбирается схема соединения interconnect или cross-connect.

Тип муфты (обычная коробка, герметичная конструкция и т. д.) выбирается в зависимости от конкретных условий в месте ее установки.

Проблемы в волоконно-оптических линиях могут возникать по целому ряду причин. Очень частая проблема — неполное вхождение штекера в разъем. Такой штекер сложно заметить на заполненной патч-панели. Кроме того, причина может крыться в качестве самого разъема — плохая геометрия поверхности, не соответствующая параметрам, определенным в стандартах IEC PAS 61755-3, в том числе плохая полировка, неправильная высота волокна, радиус изгиба или смещение верхней части.

Еще более частая причина — плохое оконечное соединение: воздушные зазоры и высокие вносимые потери или царапины, дефекты и загрязнения на поверхности разъема. Известно, что основной причиной неполадок в волоконно-оптических линиях остаются загрязнения. Пыль, отпечатки пальцев и другие маслянистые вещества вызывают чрезмерные потери, а иногда и полностью повреждают поверхность разъемов.

Нельзя исключать и неправильное сращивание световодов, отклонение от сносности и неверную полярность. Плохая укладка кабеля может создавать напряжение на разъеме, вызывая его смещение. Штекер может быть неправильно вставлен и соединен с ответной частью. Иногда причинами неисправностей становятся сломанные защелки на разъемах или переходниках. В самом кабеле волокно, возможно, подвергалось микро или макроизгибам или было в каком-то месте повреждено.

Причиной вносимых потерь и плохих характеристик может быть и общее устройство кабельной системы. Даже если все разъемы высокого качества, не загрязнены и правильно терминированы, но на один канал приходится слишком много соединений, то потери могут превышать значения, указанные в спецификации, для конкретного варианта применения.

То же самое касается многомодового волокна в случае нарушения ограничений на расстояние, что приводит к высоким межмодовым искажениям.

Классификация видов повреждений оптического кабеля.

Виды повреждений оптических кабелей (ОК) классифицируют как:

- одиночный обрыв ОК;

- обрыв ОК в нескольких местах;

- повреждение ОК с обрывом всех или части ОВ и с сохранением целостности защитных покровов;

- повышенное затухание ОВ;

- работоспособности ОВ при сохранении целостности металлических бронепокровов;

- повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с сохранением работоспособности ОВ при нарушении целостности бронепокровов.

Классификация причин повреждений ОК.

Основными причинами повреждений подземных ОК являются:

- механические повреждения ОК при выполнении строительно-монтажных работ сторонними организациями в пределах охранных зон кабельной линии, а также в результате актов вандализма (как правило, это локальные, визуально наблюдаемые повреждения);

- механические повреждения ОК от перемещения грунтов (обвалы, пучения, оползни, селевые потоки и т.д.). Как правило, это в пределах одной-двух строительных длин оптического кабеля;

- повреждения ОВ за счет старения или попадания в сердечник кабеля влаги; повреждения кабелей от грозовых воздействий (при наличии металлических элементов в конструкции оптического кабеля);

- повреждения ОК от воздействия грызунов, пожаров и т.д.

Перечисленные виды повреждений ОК требуют организации коротких (от 50 м) и протяженных (до 7 км) оптических кабельных вставок.

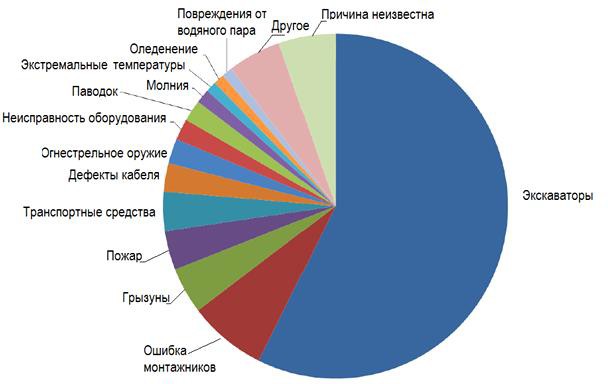

В свое время было проведено статистическое исследование причин повреждения волоконно-оптических кабелей, результаты которого в виде круговой диаграммы приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистика причин повреждений и простоев в работе ВОЛС

2. Определение нужного измерительного прибора и его настройка

Виды и средства измерений для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В процессе строительства и технической эксплуатации ВОЛС проводится комплекс измерений для определения состояния кабелей, линейных сооружений, качества функционирования аппаратуры линейного тракта, предупреждения повреждений, а также накопления статистических данных с целью разработки мер повышения надежности связи.

Параметры и характеристики ОК и аппаратуры ВОЛС, измеряемые в условиях их производства, оформляются в виде паспортных данных, которые должны соответствовать действующим нормам ГОСТ и ТУ. Проверка на указанное соответствие выполняется при входном контроле. На этапе строительства ВОЛС в целях контроля качества строительства и связи измеряют затухание ОВ на строительных длинах и смонтированных участках регенерации; затухание, вносимое соединениями ОВ; уровни мощности оптического излучения на выходных, передающих и входных приемных оптоэлектронных модулях; коэффициент ошибок, при необходимости устанавливают места повреждений.

При наличии в ОК металлических проводников производят измерения и испытания в соответствии с ТУ на кабель параметров электрических цепей, в частности, измерение электрического сопротивления изоляции металлических элементов и наружной оболочки; испытание (изоляции между жилами, жилами и остальными металлическими элементами, металлической оболочкой и броней, броней и водой и т. п.) на постоянном или переменном токе повышенным напряжением.

Измерительную аппаратуру чаще всего размещают в специально приспособленных автомашинах, что позволяет ускорять процесс монтажа и строительства. В процессе эксплуатации измерения выполняются для определения технического состояния линейных сооружений и аппаратуры, предупреждения и устранения повреждений. Их разделяют на профилактические, контрольные и аварийные.

Профилактические измерения проводятся по утвержденному плану. Состав, объем, и периодичность измерений устанавливаются в зависимости от местных условий, состояния кабеля и т. д.

Контрольные измерения и испытания осуществляют после ремонта для определения качества ремонтно-восстановительных работ.

Аварийные измерения проводятся для определения места и параметра повреждения кабеля.

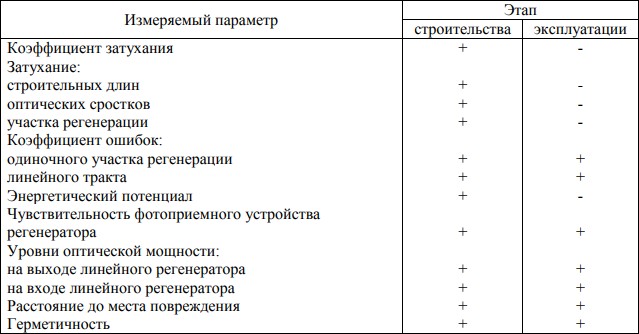

Согласно состав измерений и испытаний для ВОЛС на этапах строительства и эксплуатации приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав основных измерений и испытаний на этапах строительства и эксплуатации ВОЛС

Для пассивных компонентов ВОЛС (ответвителей, аттенюаторов фильтров, разъемов) приходится контролировать спектральные характеристики и затухание отражения Результаты измерений и испытаний, проводимых на этапах строительства и эксплуатации ОК и линейных трактов ВОЛС, проверяют на соответствие нормам параметров и характеристик, указанных в ГОСТ и ТУ.

Замер сопротивления изоляции токопроводящих жил.

Измерение величины сопротивления изоляции токопроводящих жил в кабелях связи до прокладки позволяет определить наличие в нем скрытых повреждений, причиной которых стала неправильная транспортировка. Контрольные замеры после прокладки дают возможность выявить возможные нарушения целостности изоляции после окончания монтажных работ. Конкретные значения сопротивлений изоляции регламентируются нормативно-техническими документами, в том числе ГОСТ 15125-92. Измерения проводятся цифровыми или стрелочными мегомметрами, а также при помощи ранее описанных приборов типа ИРК-ПРО. Анализ результатов измерений выполняется с учетом влажности воздуха, температуры в момент замера и длины кабельной линии.

Целостность экрана и отсутствие обрывов в жилах (Рис 2).

Контрольные испытания по выявлению оборванных жил в кабеле должно выполняться как до монтажа линии, так и после ее прокладки. Такая проверка требует проведения предварительных работ, включающих удаление оболочки и поясной изоляции с обоих концов испытуемого кабеля.

Рисунок 2 – Схема проверки целостности экрана и отсутствия обрывов в жилах кабеля

Длина зачищаемого участка, в зависимости от конкретных условий, колеблется от 150 до 400 мм. Следует помнить, что нити или ленты, которые скрепляют элементарные пучки кабеля, а также их повивы разрезать не следует.

После удаления части оболочки и лент поясной изоляции необходимо на любом из концов кабеля со всех жил удалить изоляцию и выполнить соединение оголенных жил между собой посредством медного неизолированного провода. Закороченные между собой жилы соединяются с металлической оболочкой кабеля или его экраном.

Наличие обрыва проводят при помощи микротелефонной трубки и источника питания со стороны с не закороченными жилами. Для этого экран или металлическая оболочка кабеля через независимый источник питания (батарею элементов, аккумулятор) подключается к одному выводу микротелефонной трубки, а свободный вывод последовательно прикладывается к каждой жиле. Отсутствие щелчка в динамике свидетельствует о наличии обрыва в исследуемой жиле.

Наличие коротких замыканий («сообщений») (Рис.3).

Исследование кабеля на возможное наличие «сообщений» токоведущих жил между собой или с экраном (металлической оболочкой) проводится со стороны закороченных жил.

Рисунок 3 – Схема проверки на наличие коротких замыканий жил кабеля

Как и при определении возможного обрыва один вывод микротелефонной трубки через источник питания подключается к экрану (металлической оболочке). Далее от общего закороченного пучка поочередно отделяют жилу, к которой присоединяют второй конец трубки. Звуковой щелчок в динамике является индикатором того, что эта жила закорочена на соседнюю или металлическую оболочку (экран) кабеля.

Поврежденные жилы, выявленные в результате проверки на обрыв и короткое замыкание, отделяются от других и маркируются. Результат проверки кабелей связи заносятся в журнал с указанием повива, пучка и пары, в которых выявлен дефект, а также типа повреждения.

Замер сопротивления изоляции наружного защитного шланга кабелей с металлической оболочкой.

Эти испытания позволяют обнаружить наличие повреждений защитного шланга. Производятся при помощи мегомметров или специального прибора типа ИРК-ПРО.

Проводимые контрольные измерения позволяют выявить повреждения внутри кабелей связи и определить пути их устранения.

3. Выполнение работы с рефлектометром, передатчиком , приемником и соблюдение техники безопасности

Наиболее универсальным и информативным методом измерений параметров ОВ, ОК и ВТ является метод обратного рассеяния (МОР). Приборы, основанные на МОР, называются оптическими рефлектометрами (ОР). Впервые идею использования обратного рэлеевского рассеяния в кварцевых ОВ при их зондировании короткими оптическими импульсами для исследования ОВ предложили американские ученые Барноски и Персоник. Для импульсных ОР в зарубежной литературе принята аббревиатура OTDR (Optical Time Domain Reflectometerоптический рефлектометр во временной области).

Метод обратного рассеяния обладает весьма ценными для практики свойствами:

- возможность по одной рефлектограмме определять одновременно целый ряд основных параметров ВТ;

- возможность измерения при одностороннем доступе к ВТ;

- возможность измерения не только общего затухания, но и распределения потерь вдоль ВТ;

- возможность выявления дефектных, например, замокших участков, характеризующихся скачкообразным изменением сигнала обратного рассеяния;

- возможность диагностирования текущего состояния ВТ и прогнозирования аварийных ситуаций путем сравнения только что зарегистрированной и паспортной рефлектограмм ВТ.

Оптические рефлектометры позволяют измерять расстояние до места неоднородности, затухание и коэффициент затухания оптического кабеля, потери в местах сварки и неразъемных соединителях, затухание отражения от мест сосредоточенной неоднородности и т.н. Принцип измерений оптических рефлектометров во временной области (OTDR) состоит во введении оптического импульса в один конец оптического волокна, чтобы подвергнуть анализу и наблюдению на том же конце волокна оптическую энергию, прошедшую через волокно в направлении, противоположном распространению импульса.

Форма определяемого сигнала уменьшается по экспоненте, что типично для обратного рассеяния, с накладывающимися друг на друга пиками (всплесками на рефлектограмме) из-за отражений от концов оптического волокна или других мест изменения коэффициента отражения. (Рис. 2).

Для определения местоположения неоднородностей рефлектометр измеряет только время. Следовательно, чтобы определить расстояние до места их расположения, нужно ввести групповую скорость распространения. Это делается путем введения в прибор коэффициента отражения оптического волокна.

Современные оптические рефлектометры обеспечивают такие функции и возможности, как:

- большой динамический диапазон при малом времени усреднения;

- высокая разрешающая способность и возможность измерений на линиях большой протяженности;

- высокая точность определения места повреждений;

- измерение как в ручном, так и в автоматическом режимах;

- автоматическая установка параметров прибора в зависимости от характеристик оптического волокна для достижения максимальной точности;

- представление результатов измерений в виде графика или таблицы;

- минимальное затухание «мертвой зоны»;

- наличие режима измерения затухания отражения от мест сосредоточенной неоднородности на линии;

- наличие режима сравнения двух и более рефлектограмм;

- работа в режиме дистанционного управления и др.

Рефлектометры массой менее 5 кг, предназначенные для использования как при строительстве и эксплуатации ВОЛС, так и в полевых условиях, называют мини рефлектометрами. Необходимо отметить, что тип оптического рефлектометра следует выбирать в зависимости от требуемого динамического диапазона, измеряемого расстояния, решаемых измерительных задач и других конкретных требований.

Порт рефлектометра совмещает функции передатчика и приемника. Источник отправляет в сегмент импульсы определенной мощности и продолжительности, затем отключается, и на том же порту начинает работать фотоприемник.

Последний регистрирует мощность сигналов, отразившихся от различных препятствий в волокне, фиксирует время их поступления и «путешествия» в волокне и выдает результаты в виде графика — рефлектограммы с обнаруженными в сегменте событиями. Время регистрации событий пересчитывается в расстояние, которое откладывается по горизонтали в метрах или километрах.

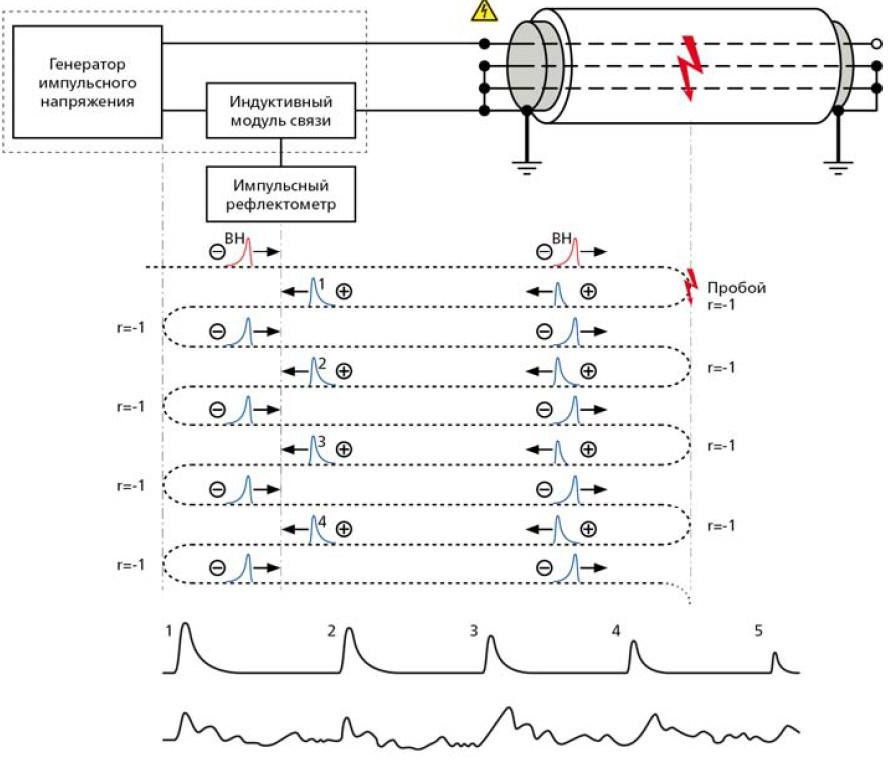

Обнаружение повреждения с помощью импульсов тока.

При использовании метода импульсного тока в кабель подается импульс напряжения, чтобы в месте повреждения спровоцировать пробой. Этот пробой приводит к возникновению переходной волны, которая несколько раз проходит между местом повреждения и концом кабеля. При этом в каждой точке отражения она меняет свою полярность, поскольку в обоих случаях речь идет о низкоомных соединениях.

Рисунок 2 – Схема обнаружения повреждения с помощью импульсов тока

На основании интервала времени, с которым повторяется это отражение, можно определить расстояние до места повреждения. Такой метод лучше всего предназначен для работы с длинными кабелями, поскольку распространяющийся по кабелю импульс очень широк (высокая энергия импульса). У коротких кабелей множественные отражения накладываются друг на друга, что не позволяет определить временной интервал.

Однако при использовании с длинными кабелями метод импульсного тока даёт хорошие результаты предварительной локализации дефектов. Для анализа переходного импульса служит индуктивный датчик, регистрирующий ток в кабельной оболочке. Сигналы датчика отображаются с помощью импульсного рефлектометра.

На основании интервала времени между вторым и третьим, или между третьим и четвертым импульсом можно рассчитать расстояние.

Просмотров: 441

Еще лет 20 назад оптические сети были атрибутом достаточно серьезных связных организаций. Но время идет и оптика приходит если не к каждому компьютеру, то уж точно в практически каждый дом и офис. А вместе с ней — и проблемы, сильно отличающиеся от проблем «медных» сетей.

Данный прибор является одним из самых простых оптических тестеров и состоит из двух почти независимых устройств — красного лазера подсветки и измерителя уровня излучения.

Разумеется, у профессиональных прокладчиков и обслуживальщиков оптических сетей имеются (обычно имеются ;)) существенно более сложные и дорогие приборы, по сравнению с тем, о котором я хочу рассказать. Если провести аналогию, то обозреваемый прибор по функционалу похож на лампочку с батарейкой по сравнению с мультиметром. Впрочем, и лампочкой с батарейкой можно решить много задач.

Краткий и очень упрощенный ликбез по оптическим линиям связи

Сейчас расплодилось великое число различных оптических проводов. Общий принцип примерно одинаков — имеется некая прозрачная жила в оболочке, по которой распространяется свет. Материалы жилы и оболочки подобраны таким образом, что бы при распространении свет отражался от поверхности жилы внутрь жилы и не выходил наружу (по возможности). На пропускную способность и дальность канала влияет величина ослабления сигнала (из-за потерь на непрозрачность и неполного отражения) и разница в пути волны из-за множественных отражений.

Немного поясню вторую часть. Если жила достаточно толстая, то свет может разделиться на несколько пучков с чуть разными углами отражения. В результате, к приемнику эти пучки придут по немного разному пути с немного разной задержкой. Чем длиннее кабель, тем больше будет размыт импульс. Чем больше диаметр жилы, тем большая разница в пути может быть.

Если разделить по виду жилы, то распространены следующие виды кабелей:

1) Пластиковый (толстый). Жила из пластика, диаметр около миллиметра. Самый дешевый вид, минимальные требования к точности сопряжения, очень простые приемник и передатчик (обычные фото- и свето-диоды), но большие потери. Для передачи обычно используется видимый участок спектра, красный. Типичная длина кабеля — в пределах десятка метров. Чаще всего его можно встретить в s/pdif кабеле бытовой аудиоаппаратуры. В цифровых системах связи на сегодня можно сказать и не используется. За последние лет 15 не могу припомнить хоть одно сетевое устройство с таким кабелем.

2) Мультимодовый кабель. Жила из стекла диаметров 50 мкм или (чуть более старый стандарт) — 62.5 мкм. Вместе с оболочкой — 125мкм. Иногда так и назывался: 50/125. Тут требования к точности сопряжения повыше, соответственно цельнопластиковые разъемы не годятся.

Типичная предельная длина канала — до полукилометра, скорость — до 1Гбит/с. В некоторых системах и на более короткое расстояние (внутри серверной) поддерживалась скорость 2.5 Гбит/с. С определенными ограничениями и потерей скорости можно «растянуть» на пару километров, но это уже нестандарт. Лет 15-20 назад был самым распространенным для прокладки магистралей внутри зданий (или в соседнее здание) из-за дешевизны кабеля и активного оборудования.

Для передачи обычно используется инфракрасный диапазон (850nm). Впрочем, изредка встречается использование и красных излучателей, и 1310 nm.

3) Одномодовый кабель. Похож на мультимодовый, но жила — 9мкм. Иногда называется 9/125. Требования к точности изготовления высокие, ответственные части изготавливаются из полированной керамики. Самый распространенный на текущий момент. Сейчас уже и для связи внутри здания кладут, разница в цене с мультимодом минимальна. Первоначально использовалась длина волны 1310 nm и (реже) старое оборудование на 850nm. В последнее время распространился 1550 nm.

Почему выбраны такие длины волн?

Красный — самое дешевая пара приемник/передатчик

850nm — раньше были проблемы с изготовлением излучателей на большую длину волны.

1310nm — Первое «окно» прозрачности волокна. Выше и ниже потери возрастают.

1350nm — Второе окно, причем еще лучшее, но излучатели появились позже.

Чем так хорош одномод?

Не вдаваясь в сложный и давно забытый школьный курс физики и всякие уравнения Максвелла, углы отражения дискретны, а их число конечно. И при достаточно тонкой жиле (диаметр зависит от длины волны и составляет примерно 10 лямбд) у света остается только один путь. Таким образом, световой импульс, проходя по линии связи, не разделяется на несколько пучков, только ослабляется. Качество фронта будет определяться только излучателем, линия связи (что 10м, что 100 км) не меняет фронты сигналов. Условно говоря, одномодовый кабель, давно проложенный для канала в 100 Мбит/с позволяет перейти на 10 Гбит/сек «простой» сменой активного оборудования.

Значительное влияние на «зоопарк» кабелей оказывают разъемы.

Вот три самых распространенных типа:

FC — разъем обеспечивает самую надежную фиксацию. Главным образом встречается в оптических кроссах. Ранее, практически все кроссы использовали этот тип, сейчас значительно потеснен разъемом типа SC. Правильно закрученный разъем FC очень плотно фиксируется, его можно сломать, но выдернуть не получится. Небольшой минус в том, что до закручивания нужно правильно вставить выступ на разъеме в специальный паз гнезда. Для отдельных криворуких монтажников это непосильная задача. Зато со всей дури завернуть плоскогубцами — на это дури хватает.

SC — пожалуй, сейчас это самый распространенный разъем. Легко вставляется, но выдернуть, потянув за провод, не получится. Вернее — у некоторых получается, но после этого разъем приходится менять. Для правильного извлечения нужно тянуть только за корпус разъема. Фиксация менее слабая (по сравнению с FC).

LC — младший брат SC. Он примерно вдвое меньше (центральный штырь тоже тоньше), пара таких разъемов помещается в корпус стандартного sfp-трансивера. Для многих применений раздельное использование волокон (для приема и передачи) имеет свои плюсы. Самый слабый из трех разъемов.

И, наконец, есть еще такая замечательная вещь, как тип полировки торца разъема. Их (типов) довольно много, но главное отличие проявляется между APC и всякими *PC, в частности — UPC

UPC — традиционный, с «плоской» полировкой. Типично, он вносит примерно 0.2 dB потерь и имеет уровень обратного отражения порядка -40..50 dB.

APC — изначально был придуман для сетей кабельного телевидения и компьютерных сетей с разветвлением, где уровни сигнала не симметричны. Для уменьшения уровня отраженного сигнала торец делают под небольшим углом. За это расплачиваются увеличением потерь примерно до 0.3 dB, но уровень отраженного сигнала уменьшается еще на 10dB.

Печаль ситуации в том, что даже однократным соединением UPC и APC кабеля можно сколоть или поцарапать торцы. Обычно разъемы UPC (и совместимые с ним) окрашены в синий цвет, а разъемы APC — в зеленый. Но какой нормальный монтажник смотрит на цвета, если разъемы подходят и даже нормально фиксируются…

Разъемы и оптические кроссы. В отличие от медных проводов, гнезда на большинстве кроссов — это просто стальная втулка с точно выполненной керамической трубочкой внутри. С обоих концов во втулку завинчиваются или вставляются одинаковые вилки (но можно найти и не симметричные переходники, например FC/SC). Прецизионная керамическая трубка обеспечивает точное позиционирование центральных штырей с волокном друг напротив друга.

Для чего (мне) нужен такой прибор

Сразу скажу, что прокладкой оптики я не занимаюсь, официальные тесты с распечатками красивых графиков затухания мне не нужны. Я эксплуататор. Посему покупка каких-нибудь рефлектометров и прочих умных приборов смысла не имеет. Особенно за свои деньги.

Но вот необходимость быстро проверить работу оптики и активного оборудования периодически возникает. В основном, нужно быстро определить уровень проблемы: одно дело, когда порвали/недокрутили патчкорд, другое дело — когда сдох медиаконвертер, и совершенно отдельное, когда экскаваторщик перебил кабель на 24 жилы.

Поэтому мне, как «дилетанту широкого профиля» вполне достаточно аналога «лампочки с батарейкой».

Основные функции прибора:

1) Подсветить красным лазером жилу — можно увидеть порванный/надломленный патч-корд или определить нужную жилу в кабеле (если в кроссе под сотню выходов — найти нужный иногда не так уж просто).

2) Посмотреть примерный уровень сигнала из жилы. Но слово «измерить» я бы не стал применять.

Покупка прибора была совершена довольно спонтанно. Просто в одном магазине выбирал другие «финтифлюшки» и он случайно попался на глаза. Далее был беглый просмотр цен (чтобы не купить вдвое дороже) и клик по кнопке купить. Посему вполне возможно, что найдется и дешевле. Но если брать оффлайн, то сходные по функционалу приборы продаются в разы дороже. Возможно, они точнее измеряют мощность, но мне достаточно буквально четырех градаций: «Сигнала нет» / «сигнал еле виден» / «сигнал примерно нормален» / «кто подключил Звезду Смерти с другой стороны?» Последнее — не совсем шутка. Передатчик для 100-километрового канала может физически выжечь приемник на коротком кабеле.

У продавца было около десятка вариантов подобных приборов. Основные отличия:

1) Наличие лазера подсветки и его мощность (1 или 10 мВт)

2) Форма корпуса и что-то типа пластикового чехла.

3) Интерфейс для снятия результатов измерений.

Интервал цен — от $17 до почти $40. Чем так уж хорош самый дорогой не вполне понятно, по описанию принципиальных отличий найти не удалось.

USB-интерфейс для устройства такого уровня кажется мне совершенно бесполезной опцией.

Внешний вид пластикового чехла как-то не понравился (он еще закрывает «уши» с отверстиями, за которые очень удобно подвешивать прибор на пузо).

А вот опцию лазера на 10 мВт я решил взять, она требуется как бы не чаще, чем измеритель мощности.

Комплект прибора:

Кроме самого прибора и чехла к нему (чехол простой, по вполне годный, можно вешать на ремень) имеются два металлических переходника под разъемы типа FC и SC. Разъем под SC идет с заглушкой, FC — без заглушки. Поэтому лучше хранить с навернутым переходником на SC.

Как видно, прибор имеет два разъема: для передатчика и для приемника.

Разъем передатчика не имеет переходников для фиксации патч-кордов. Под откручивающимся колпачком (колпачок на цепочке) имеется стальная трубка с керамической ферулой (ferrule) внутри. Диаметр самый распространенный — 2.5 мм. Для тонких патч-кордов (LC и аналогичных) потребуется придумывать какой-то переходник. FC/SC нормально держатся и на трении.

Разъем приемника выполнен по-другому. Ферулу там пожалели, оставили только стальную трубку. Вероятно (т.к. прибор поддерживает мультимод) у приемного фотодиода достаточно большое отверстие и легкий люфт не влияет. Люфт действительно минимален, незначительно больше чем на нормальной керамической феруле.

Внешний вид прибора:

Прибор управляется восемью кнопками.

Две левые красные кнопки управляют излучателем — верхняя (ON/OFF) включает его, а нижняя (CW/GLINT) переключает между постоянным горением и мерцанием. Для поиска на оптическом кроссе мерцание удобнее. Частота мерцания — 2 герца.

Включение излучателя индицирует красный светодиод над экраном. В режиме мерцания диод мигает синхронно с лазером.

Следующие две кнопки управляют включением измерителя и подсветкой экрана (light). Яркость подсветки не регулируется, но она вполне комфортна.

Кнопка Auto OFF управляет функцией автоматического отключения.

Кнопка dB переключает режим отображения мощности между линейной шкалой (в ваттах) и логарифмической (в децибелах).

Кнопка Zero предназначена для калибровки ноля. Мне пока не требовалась — при вставленной заглушке на индикаторе и так ноль.

Самая правая нижняя кнопка переключает измеряемую длину волны. На излучатель она никак не влияет, это касается только приемника. Впрочем, и в приемнике не вполне понятен механизм ее действия, т.к. фотодиод один и никаких управляемых фильтров там нет. Могу предположить, что кнопка просто вводит поправку результата измерения мощности в соответствии с графиком чувствительности фотодиода к разным длинам волн. Предполагаю (проверить сейчас нет возможности), что если на вход подать сигнал с несколькими длинами волн, то прибор выдаст не мощность на выбранной длине волны, а некую взвешенную сумму. Но линии со спектральным разделением каналов «в быту» встречаются редко, и я не считаю недостатком подобное поведение для прибора такого ценового диапазона.

Расчлененка

Прибор разбирается без проблем. С обратной стороны совершенно открыто имеется 4 больших винта и два поменьше (в ушах). Плата крепится еще одним винтом и двумя небольшими защелками. Приемник и передатчик смонтированы на отдельной пластиковой вставке. Как можно заметить, и на приемник, и на передатчик идет по два провода.

Верхняя часть печатной платы:

Сверху ничего интересного нет, только экран с подсветкой, да контакты кнопок. Кнопки подсветки не имеют.

Нижняя часть печатной платы:

На плате видны следующие компоненты:

1) Контроллер дисплея (распространенный HT1621B)

2) Управляющий процессор (Atmega)

3) не распаянный задел под usb-интрефейс

4) кучка логики и операционных усилителей

5) источники питания

Управляющий процессор и контакты программирования:

Колодка внутрисхемного программирования — обычные 6 контактов, только под pogo-pin.

Между кварцем и процессом стоит восьминогий чип супервизора питания.

Дискретные компоненты (ОУ и логика):

Не могу обоснованно подтвердить полезность, но применение точных резисторов мне приятно. Монтаж вполне нормальный, похоже на промышленное производство. Если сравнить с одной из предыдущих картинок, явно видно, что дисплей впаивался вручную.

Источники питания:

Явно видны два независимых импульсных преобразователя на пятиногих микросхемах. Набор обвязки практически идентичен, только дроссель в одном из каналов значительно больше (но индуктивности совпадают). Что несколько удивило — различие в выходных фильтрах. На мощном канале сначала стоит электролит(С9), а после дросселя (L4) керамика. Во втором канале — наоборот. Причем это явно не ошибка монтажника, поскольку ширина монтажных площадок отличается.

Особо анализировать схему я не стал. Как она работает — примерно понятно из набора компонентов, а тратить время на выяснение нюансов непродуктивно. Все равно TDR здесь не просматривается, обновлений прошивки тоже не будет.

Показания при открытом разъеме (без заглушки и кабеля), 1310 nm, лазер выключен:

Прибор ловит фоновую засветку, мощность минимальна. Но все-таки фиксируется целых 6 нановатт!

В верхней строке показывается выбранная длина волны.

На следующей строке выводится уровень принимаемого сигнала в dBm (децибелы, приведенные к 1 мВт). В большинстве случаев документация на оптические модули нормирует мощность именно в dBm.

Нижняя строка переключаема — можно выбрать ватты или децибелы. Особой пользы от нижней строки нет, средняя строка вполне информативна в большинстве случаев. Фактически, это просто встроенный калькулятор из dBm в ватты/децибелы.

Зачем на экране индикатор включения подсветки (солнышко) для меня не вполне понятно — разве что для проверки на случай сгорания подсветки?

Еще на экране есть индикатор низкого заряда батарейки (справа) и индикатор автовыключения (слева).

Подключаем кабель, лазер пока не включаем:

Засветка ушла.

Лазер включен, выбрано 850 nm:

Сразу виден солидный уровень, неверную длину волны прибор игнорирует.

Прибор показывает 3 мВт, при заявленной мощности лазера в 10 мВт. Но нужно учитывать, что рабочая длина лазера (650нм) далеко за пределами измерителя (850-1600 нм). Можно только предположить, что она явно больше 1 мВт — значит, с опцией мощности лазера не обманули.

Лазер включен, выбрано 1310nm:

Физическая мощность лазера не изменилась, но в вычислителе применили другие поправочные коэффициенты и индицируемая мощность упала в разы. Вероятно, на 850nm чувствительность приемника существенно слабее и прибор вводил значительный повышающий коэффициент.

Для теста я попробовал оценить мощности двух старых медиаконвертеров при выборе разных длины волн.

Первым взят сильно б/у, но вроде бы рабочий модуль Modultech MT8110SB-11-20B с передатчиком на 1550нм:

нм dBm мкВт dB

850 1.38 1374 71.38

980 -5.17 304 64.83

1300 -6.87 205 63.13

1310 -5.93 255 64.07

1490 -7.30 186 62.70

1550 -7.12 194 62.88

1625 -7.38 182 62.62

По документации мощность передатчика должна быть в диапазоне -8..-3 dBm. Учитывая потери на двух соединителях (около 0.5dB) — вполне вписывается, несмотря на то, что модуль сильно б/у и списан.

Вторым взят полусдохший (снят, т.к. глючил) Dlink DMC920R на 1310нм:

нм dBm мкВт dB

850 -3.79 419 66.23

980 -10.28 93.75 59.72

1300 -11.94 64 58.06

1310 -11 79.43 59

1490 -12.39 57.67 57.61

1550 -12.19 60.39 57.81

1625 -12.6 55.08 57.41

У самого Dlink в документации я не нашел выходной мощности передатчика, но внутри используется лазерный модуль LSB2-A3S-PC-N3, для которого декларирована мощность 0..-10dBm.

Замеры показали пониженную мощность передатчика — вполне возможно, что глюки именно из-за этого.

Про точность измерений сказать ничего не могу — под рукой нет эталонных приборов для проведения подробных контрольных замеров. Но разрешающая способность вполне на уровне. Результаты воспроизводимы до долей dBm, а при боковом давлении на разъем SC (не делайте так на рабочих системах!) уровень падает на 0.1-0.3 dBm.

С практической точки зрения, вполне достаточно отличать уровни положительных dBm / 0..-10 dBm / -10..-20dBm / <-20dBm.

А для выбора совпадающего комплекта или отбора «лучшего из худших» точные абсолютные значения и вовсе не обязательны, достаточно сравнения результатов.

Теперь перейдем к излучателю.

Принципиально, он не сильно отличается от лазерной указки. Но фокусирующей линзы на выходе нет, что приводит к такой картинке излучения лазера (в дырочку не заглядывать!!!):

К сожалению, фотографии совершенно не передают того, что видит глаз.

Так выглядит подсвеченный патч-корд в темноте:

Любая неоднородность в кабеле сразу видна. Некоторые случаи (типа сколов и царапин на штекере) диагностировать сложно, но заломаный кабель или порванная жила более чем видна. В подозрительных случаях можно чуть изогнуть провод.

По питанию. Как обычно в подобных устройствах, их авторы не умеют делать нормальное отключение батарейного питания, но любят ставить вместо нормального выключателя программную кнопку. В режиме сна прибор кушает 0.5 мА, на мой взгляд это много. В режиме измерений (без лазера) прибор потребляет примерно 20 мА. Подсветка добавляет еще 10 мА. Включение лазера — около 100 мА.

Если включить все, что только можно, потребление будет около 120-130 мА. Свежих батареек гарантированно хватит на рабочий день даже при практически постоянном использовании лазера.

Upd:

Для частичного устранения проблемы высасывания батарейки в «отключенном» состоянии, я «вколхозил» дополнительный выключатель.

Дополнительный выключатель расположился слева, в небольшой впадине корпуса. Так он не выходит за габариты. Для нормального размещения потребовалось сделать небольшой вырез в печатной плате:

Снаружи выглядит не очень эстетично, но ни за что не задевает:

Подводя итоги, могу сказать следующее:

Плюсы:

— Цена. За 1/10 цены прибора с хоть какими-то сертификатами — это идеальный прибор.

— Бегло сравнивал с показаниями аналогичного, но дорогого прибора (около 20КРуб) — особой разницы по показаниям не заметил (доли децибела). А в моем случае не то что доли, даже пара децибел ни на что не влияют. Рассортировать по мощности sfp-шки или медиаконвертеры на «брак»/«сойдет» безусловно позволяет.

— Питание от двух стандартных батареек AA (аккумуляторы тоже годятся, но быстрее загорается индикатор батарейки).

— Есть переходники на два самых распространенных разъема. К слову — у дорогих приборов переходника на LC тоже обычно нет в комплекте, а за отдельный переходник, например, типа Grandway LG120 оффлайновые «спекулянты» хотят примерно $20.

— Средней мощности лазер с функцией мерцания. Примерно аналогичный лазер у nag’овцев стоит в два раза дороже всего этого прибора.

Недостатки:

— Довольно большое потребление в отключенном состоянии.

— Погрешность измерений все-таки есть, точность нигде не декларируется, сертификатов нет.

— Измерителя длины кабеля, уровня отраженного излучения и других параметров нет.

— Корпус чуть грубоват и его можно было сделать меньше где-то на треть. Впрочем, у отечественного и недешевого Топаза — не лучше.

— При откинутой подставке в корпусе появляются сквозные дыры (видна плата).

— Лазер на два вывода (без встроенного датчика). Что там со стабилизацией рабочей точки — вопрос.

— Лазер работает только в режиме «красной светилки». Эталоном мощности на рабочие длины волн не является.

Но, откровенно говоря, если исключить первый пункт, то прочие недостатки я скорее придумывал, чем они есть. Учитывая цену.

Содержание страницы

- 1 Виды неисправностей

- 2 Почему не работает оптический кабель

- 3 Причины и их устранение

- 3.1 1. Близкий обрыв

- 3.2 2. Частичное вхождение штекера в разъем

- 3.3 3. Слабое оконечное соединение

- 3.4 4. Неправильно выполненная укладка инженерной системы

Неисправность оптического кабеля – основная причина прекращения работы объектов критической инфраструктуры и обычных вычислительных сетей. Проблема требует незамедлительного решения, поскольку от этого зависит жизнеобеспечение миллионов человек. Однако прежде важно выявить причину неисправности.

Виды неисправностей

Оптическая часть кабельных проводов в процессе ввода в работу или эксплуатации подвержена различным неисправностям:

- кабельный обрыв или его порча;

- увеличенная степень затухания в разъемных отделах;

- выход из строя шнуров коммутационного назначения;

- неправильно выполненное подключение.

Кабельные повреждения – результат химических, механических или термических воздействий, при которых провода перестают соответствовать техническим условиям.

Есть классификация видов кабельных дефектов оптического типа:

- обрыв в одном или нескольких местах;

- полное или частичное повреждение с сохранением целостности поверхностных оболочек;

- повышенный уровень затухания;

- сохранение работоспособности при целых бронированных покровах, выполненных из металла;

- повреждение верхнего покрытия из полиэтилена с сохранением функциональности и нарушении целостности бронированных покровов.

Перед устранением неисправностей ориентируются на представленную классификацию.

Почему не работает оптический кабель

Главные причины выхода из строя оптических волоконных кабелей – это:

- Механические – возникающие в результате выполнения монтажных и строительных работ сторонними организациями в рамках охраняемых зон расположения проводов, а также вандализма.

- Механические – имеющие место при грунтовых перемещениях в виде селей, оползней, обвалов. В этом случае повреждению подвергаются не больше двух строительных кабельных длин.

- Износ или попадание в кабельный сердечник влаги. Сюда же относятся неисправности в результате воздействия грозовых последствий при наличии металлических элементов.

- Нападение грызунов, пожары и другие характерные виды воздействий.

Такие повреждения нуждаются в проведении укороченных или удлиненных оптических вставок.

Причины и их устранение

В случае обнаружения неполадок с оптической системой проводов первостепенная задача – выявление места повреждения. Сделать это можно рефлектометром или локатором. Однако, если кабельную систему составляют несколько линий, объединенных оптическими шнурами, работа рефлектометра становится затруднительной по причине массового возникновения отражений и фантомов. В этом случае проверке подвергается каждая стационарная линия по отдельности.

Основными причинами повреждения оптоволоконной системы могут стать:

1. Близкий обрыв

В данном случае целесообразно выполнить повторную установку вилки оптического разъема с применением технологического запаса волоконной длины. Поскольку оптические кабели применяются для проведения магистральных линий, их длина составляет весьма большие значения.

Если кабельная длина больше 300 м, замена поврежденного провода является нецелесообразной. Выполняются ремонтные работы с применением промежуточных муфт:

- при запасе кабеля вблизи с местом повреждения монтируется одна муфта;

- в других случаях на место дефекта устанавливается кабельная вставка и устанавливаются две муфты.

Для сращивания муфтовых световодов делается сварка или используются механические сплайсы. Теоретически такая операция возможна за счет обычных разъемов. Выбор типа муфты определяется конкретными условиями, имеющимися в месте ее монтажа.

2. Частичное вхождение штекера в разъем

Заметить такую проблему затруднительно при заполненной патч-панели. Также причина может заключаться в некачественно выполненном разъеме, о чем свидетельствуют:

- плохая поверхностная геометрия;

- низкое качество полировки;

- неправильно выставленная волоконная высота;

- смещение верхней части.

Проблемы оптического кабеля данного характера отчетливо видны при визуальном осмотре.

3. Слабое оконечное соединение

Спровоцировать возникновение такого дефекта могут:

- зазоры между воздушными массами;

- царапины и загрязнения.

Последняя – наиболее частая причина оконечного соединения. В качестве загрязнений выступают пыльные частицы и вещества маслянистой консистенции, которые приводят к излишним потерям или полному разрушению поверхностей разъемов.

Также не исключены неверное световодное сращивание, значительный угол отклонения от сносности и неправильная полярность. Неверно выполненная укладка кабеля провоцирует возникновение напряжения на разъеме, что впоследствии приводит к его смещению.

4. Неправильно выполненная укладка инженерной системы

Вне зависимости от качественности разъемов, отсутствия в них загрязнений при нагрузке на один канал большого количества соединений могут возникнуть проблемы. Аналогичные затруднения актуальны для многомодового волокна.

Оптические волоконные кабели – надёжные соединения. Для их долгой эксплуатации важную роль играет правильная укладка с соблюдением всех норм, а также регулярное обслуживание.