«Мир

скучен для скучных людей».

Сократ

Задача

1.

Первичная обмотка трансформатора содержит 500 витков, а вторичная — 1000.

Найдите напряжение на зажимах первичной обмотки, если на зажимах вторичной

обмотки напряжение равно 200 В. К какому типу относится данный трансформатор?

|

ДАНО: |

РЕШЕНИЕ Коэффициент трансформации определяется по формуле Тогда напряжение на зажимах первичной обмотки равно |

|

Тип |

Ответ:

данный трансформатор является повышающим; U1 = 100 В.

Задача

2.

Найдите соотношение токов в обмотках трансформатора, если его коэффициент

трансформации равен 20, а КПД составляет 90%.

|

ДАНО: |

СИ |

РЕШЕНИЕ КПД трансформатора определяется по формуле Мощность тока можно определить как Коэффициент трансформации определяется по формуле Запишем КПД трансформатора с учётом записанных формул и |

|

|

Ответ:

ток во вторичной обмотке в 18 раз больше, чем в первичной.

Задача

3.

При работе трансформатора в режиме холостого хода напряжение на зажимах

первичной обмотки равно 100 В, а напряжение на зажимах вторичной обмотки равно

20 В. Когда на одну из катушек намотали дополнительно 20 витков, напряжение на

зажимах вторичной обмотки стало равно 22 В. Найдите число витков в обмотках.

|

ДАНО: |

РЕШЕНИЕ Запишем формулу для определения коэффициента трансформации Тогда количество витков в первичной обмотке После увеличения числа витков во вторичной обмотке можно Преобразуем данное выражение с учетом формулы для N1 Тогда количество витков во вторичной обмотке равно Количество витков в первичной обмотке |

|

|

Задача

4.

Трансформатор с коэффициентом 0,4 включен в цепь с напряжением 220 В.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки составляет 530 В. Найдите сопротивление

вторичной обмотки, если по ней протекает ток 2 А. Потерями энергии в первичной

обмотке можно пренебречь.

|

ДАНО: |

РЕШЕНИЕ Запишем формулу для определения коэффициента трансформации Исходя из того, что Из закона Ома для замкнутой цепи Исходя из него, запишем Тогда Выразим искомое сопротивление |

|

|

Ответ:

10 Ом.

Задача

5.

Первичная обмотка трансформатора для накала радиолампы имеет 1100 витков и

включена в сеть с напряжением 220 В. Какое количество витков должна иметь

вторичная обмотка, если ее активное сопротивление 0,5 Ом, а напряжение накала

лампы 3,5 В при силе тока 2 А? Напряжение на вторичной обмотке равно 5,5 В.

|

ДАНО: |

РЕШЕНИЕ Радиолампа подключается к обмотке последовательно, поэтому: Коэффициент трансформации определяется по формуле В условии специально не Из закона Ома для замкнутой цепи Тогда Запишем закон Ома для участка цепи Тогда получаем Тогда количество витков во вторичной обмотке определяется |

|

|

Ответ:

вторичная обмотка должна содержать 50 витков.

Дано:

N₁ = 180 витков

U₁ = 220 В

N₂ = 420 витков

———————————

Найти:

U₂ — ? k — ?

Решение:

Согласно определению коэффициента трансформаций трансформатора запишем по такой формуле:

U₁/U₂ = N₁/N₂ = k

Отсюда мы сможем найти сначала напряжение на зажимах вторичной обмотки:

U₂ = U₁×N₂/N₁ = 220 В × 420 витков/180 витков ≈ 220 В × 2,33 ≈ 512,6 В ≈ 513 В

А коэффициент трансформации мы сможем найти с использование двух витков по такой формуле:

k = N₁/N₂ = 180 витков/420 витков ≈ 0,43

Ответ: U₂ = 513 В; k = 0,43

Добавил:

Yanus

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

Про емкостную нагрузку.docx

Скачиваний:

38

Добавлен:

15.06.2014

Размер:

131.98 Кб

Скачать

Действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора

U2

= U2макс/1,41

(10)

Подставив в выражение (10)

значение U2макс

из соотношения

(5),

получим:

U2

= Uн

/ (1,41cosθ)

= Uн.B

(11)

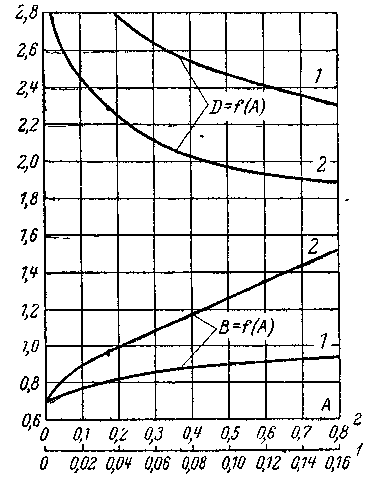

Так как параметр B

является функцией

угла θ,

то его можно выразить

через параметр A.

Зависимость B

= f(A)

приведена на рис. 2, где кривая 1

соответствует

значениям А

от 0 до 0,16, а кривая

2

— значениям А

от 0 до 0,8.

Рис. 2

Величины U2

для различных схем выпрямления приведены

в табл. 3.

Таблица

3

|

Наименование |

Схемы выпрямления |

|||

|

двухполупериод-ная |

однофазная |

трехфазная |

||

|

Трансформа-тор |

Действующее Действующий Действующий Габаритная |

2 BUН 0,5 DIН 0,707 0,85 BDPН |

BUН 0,707 DIН 0,707 0,707 BDPН |

0,576 BUН 0,33 DIН

0,578 DIН 0,576 BDPН |

|

Диод |

Обратное Среднее Действующее Амплитудное Число |

2,82 BUН 0,5 IН 0,5 DIН 0,5 FIН 2 |

1,41 BUН 0,5 IН 0,5 DIН 0,5 FIН 4 |

1,22 BUН 0,33 IН 0,236DIН 0,33 FIН 6 |

|

Пульсации |

Частота Коэффициент |

2 f

100 H / (r |

2 f 100 H |

6 f 100 H |

Действующее значение тока

вторичной обмотки трансформатора

(12)

где D

– параметр, зависящий от угла θ

и являющийся,

следовательно, функцией параметра А,

рис. 2.

По формуле (12)

определяются величины

тока I2

для всех однотактных схем выпрямления.

Ток I2

двухтактных схем

(однофазной и трехфазной мостовых) в

1,41 раз больше, так как за 1 период по

вторичной обмотке проходят два импульса

тока.

Величины I2

для различных схем

выпрямления приведены в табл.3.

Действующее значение тока

первичной обмотки трансформатора для

двухтактных схем выпрямления рассчитывается

по формуле

I1

= I2/kтр

(13)

где kтр

= U1/U2

— коэффициент

трансформации. Величины I1

для различных схем

выпрямления приведены в табл. 3.

Габаритная мощность

трансформатора PГАБ

, определяющая его

габаритные размеры, равна полусумме

мощностей первичной P1

и вторичной P2

обмоток, т.е.

PГАБ

= 0,5 (P1

+ P2);

(14)

P1

= m1

U1

I1

(15)

P2

=

m2

U2

I2

(16)

где m1

и m2

– числа фаз первичной и вторичной

обмоток. Величины

PГАБ

для различных схем

выпрямления приведены в табл.3.

Переходим к определению

параметров вентиля (полупроводникового

диода).

Среднее значение прямого

тока диода IД

СР определяется

выбранной схемой выпрямления.

Соседние файлы в предмете Цифровая схемотехника

- #

15.06.2014172.54 Кб6мультиплексор.рис..vsd

- #

15.06.2014227.84 Кб7Мультиплексор29,1.vsd

- #

15.06.2014226.3 Кб6Мультиплексор29,2.vsd

- #

15.06.2014142.34 Кб13ПЗ.doc

- #

- #

- #

15.06.2014380.42 Кб24СХЕМА.vsd

- #

15.06.2014116.74 Кб22Счетчик импульсов 19.vsd

- #

15.06.2014121.86 Кб10Счетчик импульсов 29.vsd

- #

15.06.2014131.07 Кб11Счетчик импульсов 36.vsd

- #

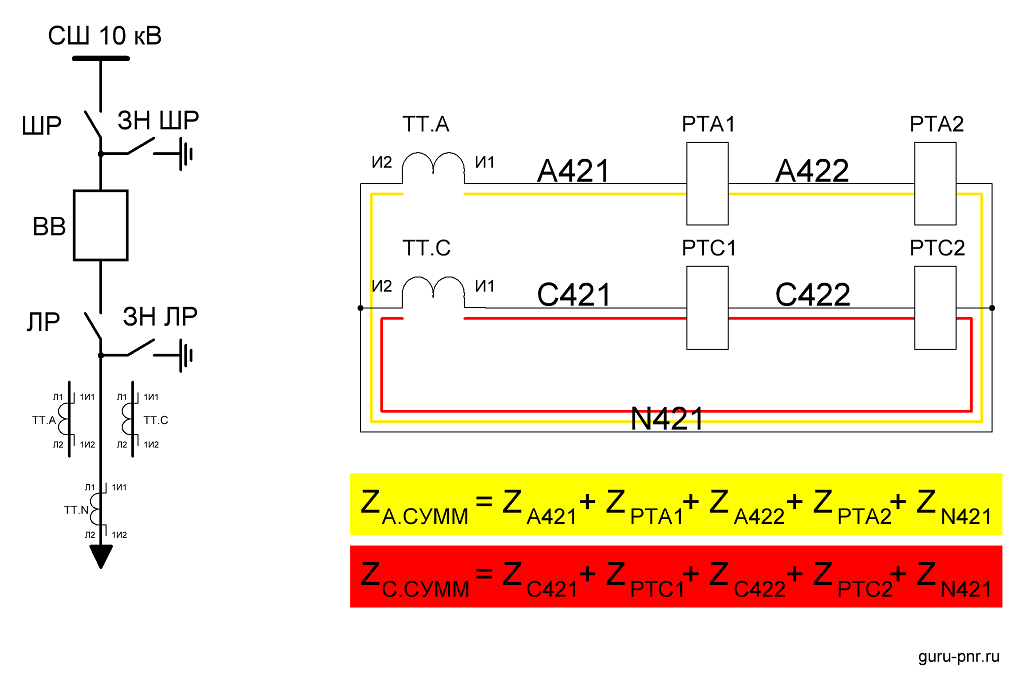

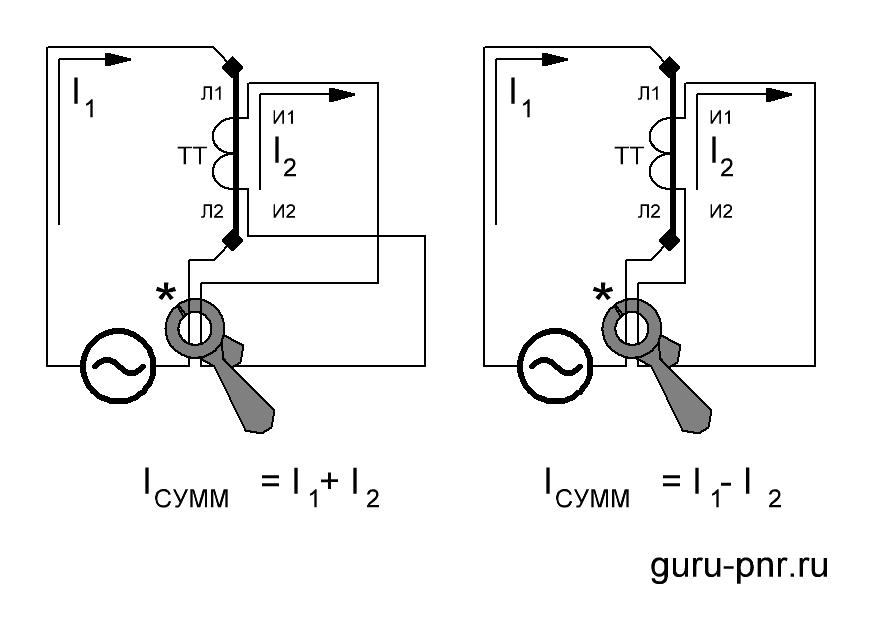

Что такое токовая цепь?

Токовая цепь — это вторичная цепь, предназначенная для измерения тока, протекающего в первичной цепи. Традиционно токовая цепь состоит из измерительного трансформатора тока, ко вторичным обмоткам которого подключены приборы защиты и индикации. Иногда токовые цепи служат еще и источником оперативного тока для питания схемы релейной защиты.

Трансформаторы тока

Трансформатор тока служит для преобразования тока, протекающего в первичной цепи к унифицированному сигналу (как правило, тоже току) во вторичной цепи. Отношение первичного тока (I1) ко вторичному (I2) — есть коэффициент трансформации (kТТ):

I1/I2=kТТ

Для стандартизации изготовления по ГОСТ 7746-2001 приняты ряды для трансформаторов тока:

- Первичный ток (I1), А: 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 30000; 32000; 35000; 40000;

- Вторичный ток (I2), А: 1; 2; 5.

Идеальная работа трансформатора тока — когда его вторичная обмотка замкнута накоротко, т. е. сопротивление на выводах обмотки приближается к нулю. На практике во вторичной обмотке присутствуют хоть и низкоомные, но всё же имеющие сопротивление катушки реле, обмотки измерительных преобразователей или источников оперативного тока. И, естественно, сами провода. Все они подключены последовательно, значит полное сопротивление на вторичной обмотке складывается из всех сопротивлений включенных в неё устройств. Оказывается, чем больше это сопротивление, тем хуже точность измерения у трансформатора тока.

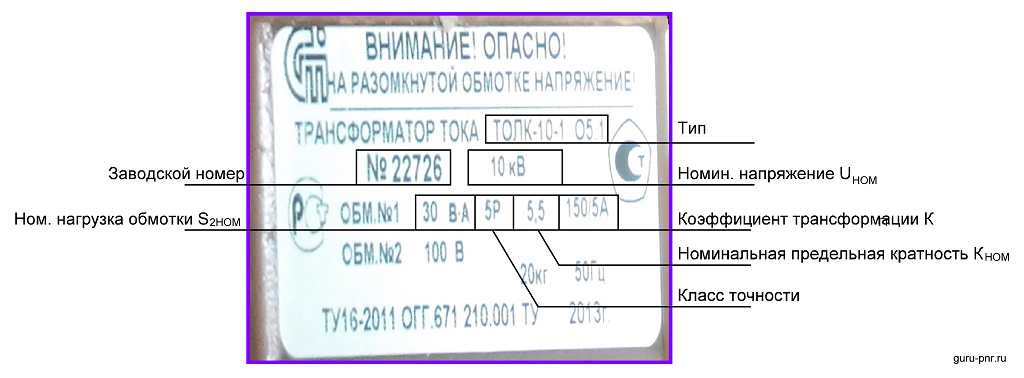

Номинальные параметры приведены ниже, но не всё из них указывают на табличках трансформаторов тока:

- Номинальное напряжение UНОМ, кВ: Например, 10 кВ;

- Коэффициент трансформации, например: 150/5, где 150 — номинальный первичный ток, а 5 — номинальный вторичный ток;

- Наибольший рабочий первичный ток I1КР, А: 160;

- Номинальная вторичная нагрузка S2НОМ при коэффициенте нагрузки Cosφ2 = 1, ВА;

- Номинальная вторичная нагрузка S2НОМ при активно-индуктивной нагрузке Cosφ2 = 0,8;

- Класс точности обмотки: 0,5S; 10Р и т. д.

- Не всегда, но указывают точку намагничивания. Например: 0,15 А — при этом значении должен произойти перегиб вольт-амперной характеристики. Или еще указывают и ток, и напряжение: 0,15 А; 63 В. Про вольт-амперную характеристику (ВАХ) поговорим дальше.

- Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты KНОМ;

- Номинальный коэффициент безопасности приборов КБНОМ, вторичных обмоток для измерений;

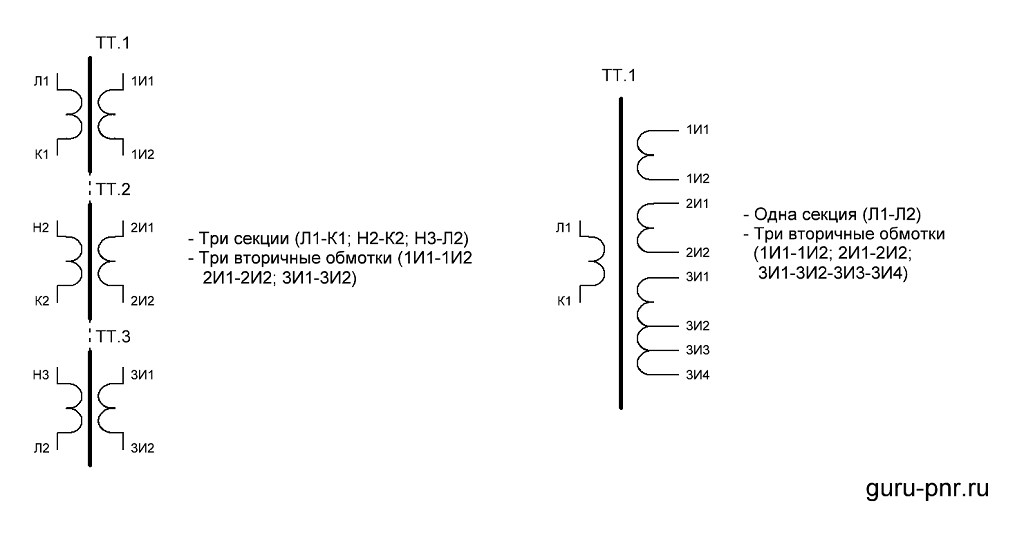

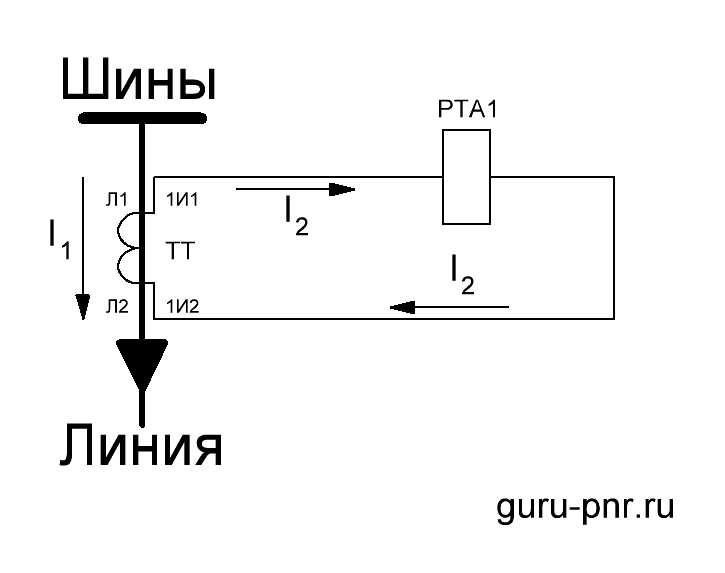

По ГОСТ 7746-2015 вывода трансформатора тока обозначаются буквами:

- Односекционная первичная обмотка: Л1 — начало, Л2 — конец;

- Если первичная обмотка состоит из нескольких составляющих (секций) соединенных последовательно, то общее начало будет всё равно Л1, общий конец — Л2, а промежуточные между ними обмотки будут обозначаться Н2, Н3, … Нn — начало 2-ой, 3-ей и так далее до n-ой секции; концы этих секций будут иметь обозначение К1, К2, … Кn.

В отличие от первичной обмотки, которая может быть составной, но всё равно является одной цепью, вторичных обмоток может быть несколько. Мало того, вторичные обмотки могут иметь ответвления. С учетом этого их обозначают так:

- Если вторичная обмотка одна, то начало обозначают И1, а конец И2;

- Когда вторичная обмотка одна, но имеет ответвления, то И1 — начало, И2, И3, … Иn-1 — промежуточные, Иn — конец;

- Если вторичных обмоток несколько, то перед И добавляют число, обозначающее порядковый номер обмотки: 1И1-начало первой обмотки, 1И2- конец первой обмотки, 2И1-начало второй обмотки, 2И2- конец второй обмотки и так далее.

Поясню еще, что такое «начало» и «конец» у обмотки на всякий случай. Это, разумеется условные понятия. Но, как мы увидим дальше, пренебрегать ими никак нельзя. В этом должен быть порядок. Итак, представим ток в виде потока электронов. В какой-то момент поток течет от Л1 к Л2 и наводит во вторичной обмотке другой поток поменьше. Этот поток будет выходить из И1 и стремиться через нагрузку к И2. Еще раз: в Л1 — входит, из И1 — выходит. Такое направление токов называется — «в фазе«, а полярность выводов (Л1 и И1) — совпадает. Если в Л1 входит и в И1 входит, то это противофаза, а полярность выводов считается противоположной. В следующий момент поток электронов меняется на обратный и течет от Л2 к Л1, и из Л1 — выходит, а в И1 входит вторичный ток. И так 50 раз за секунду при частоте 50 Гц.

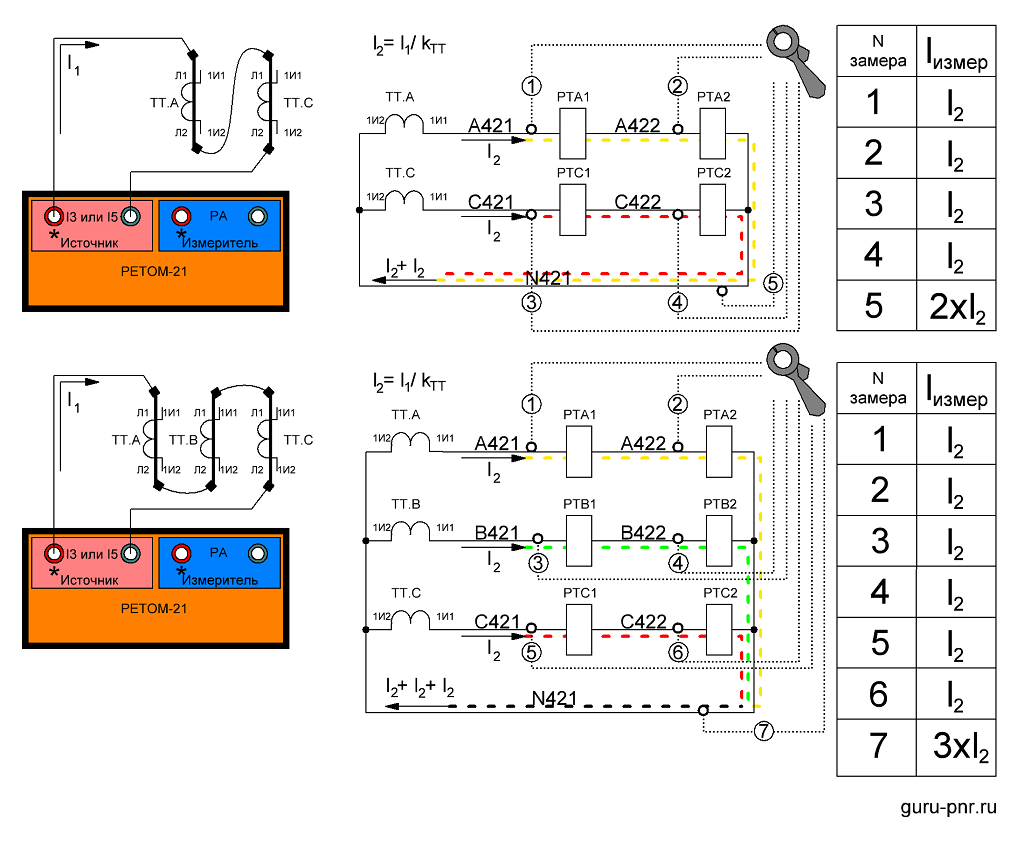

Схемы токовых цепей

До этого мы рассматривали токовую цепь применительно к одной фазе. На практике это используется крайне редко, потому что даже если взять отдельно три однофазные токовые цепи, они не будут обладать теми свойствами, которыми обладают традиционные схемы типа «звезда», «неполная звезда», «треугольник» и прочие.

Существует множество схем токовых цепей. Каждая из них имеет свои свойства и применима только в определенных электроустановках.

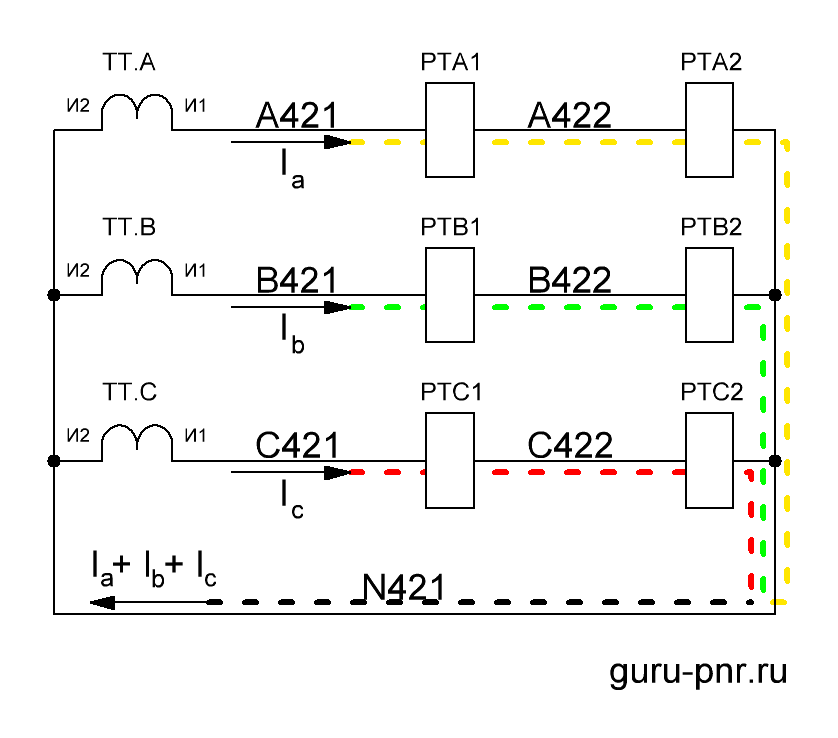

Схема полной звезды

Распространенная схема: трансформаторы тока устанавливаются во всех фазах. В каждой фазе устанавливается защитное реле. А замыкается цепь через один общий провод, называемый «нулевым».

Схема обладает следующими свойствами:

- В нормальном режиме (при симметричной нагрузке) в схеме протекают токи Ia, Ib, Ic. По закону Кирхгофа, в нулевом проводе ток отсутствует, так как геометрическая сумма векторов фазных токов Ia+Ib+Ic равна нулю;

- При глухом двухфазном замыкании (например, фаз B и C), наблюдается аналогичная предыдущему случаю картина: в фазе A ток Ia будет отсутствовать, в фазах B и C токи будут в противофазе: Ib = —Ic. Следовательно, их сумма так же будет равна нулю, и ток в нулевом проводе Io будет отсутствовать;

- При однофазном замыкании появляется составляющая нулевой последовательности Io. Так как она не может быть скомпенсирована, ей деваться некуда — она замыкается (протекает) по нулевому проводу. Отсюда следует важный вывод: нулевой провод является фильтром нулевой последовательности;

- Так как ток в защитном устройстве равен току в фазе, то коэффициент схемы равен KСХ = 1.

Подводя итог перечисленным свойствам, можно сделать вывод, что схема полной звезды реагирует на любые виды замыканий: при любых междуфазных замыканиях срабатывают защитные устройства в фазных проводах, а при однофазном замыкании — защитное устройство в нулевом проводе.

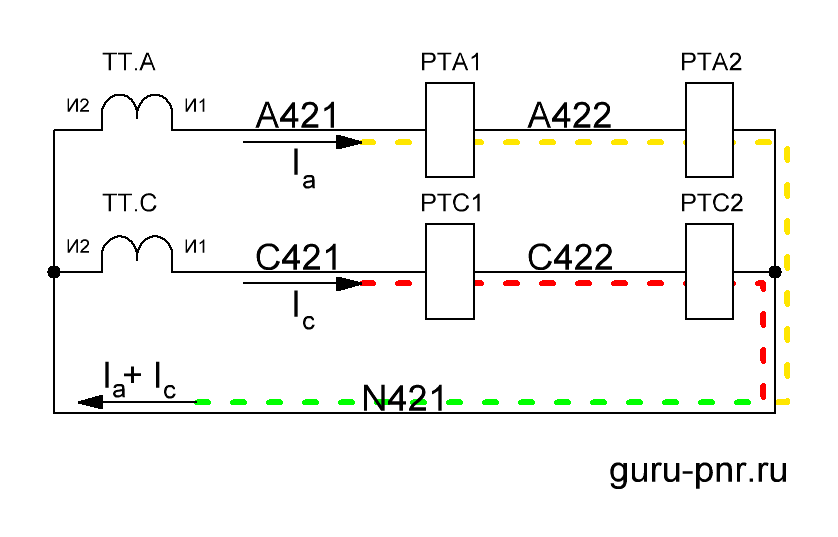

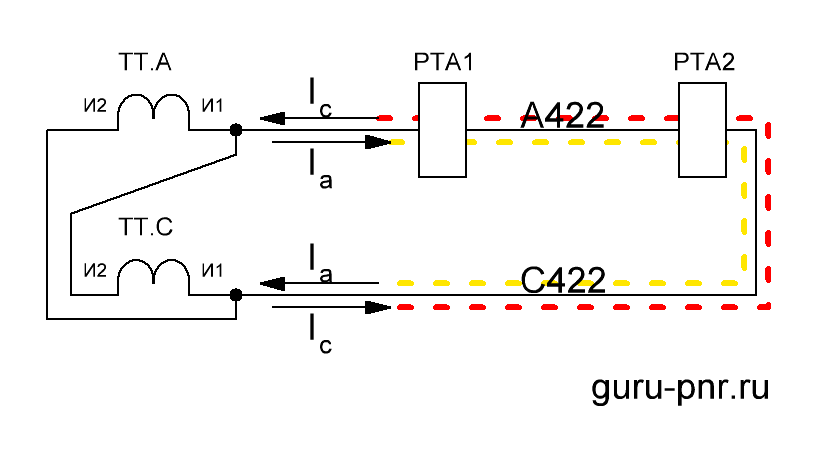

Схема неполной звезды

Более распространенная схема, чем предыдущая. Отличается от полной звезды отсутствием трансформатора тока цепи одной из фаз. Как правило, в фазе B.

Схема обладает свойствами:

- В нормальном режиме при симметричной нагрузке ток в нулевом проводе равен геометрической сумме токов двух фаз, в которых установлены измерительные трансформаторы тока: Ia + Ic = —Ib;

- При двухфазном замыкании между A-B или B-C в нулевом проводе появляется ток, равный -Iа или -Ic. При замыкании А-С в нулевом проводе протекает сумма токов Ia + Ic.

- При однофазном замыкании фаз A или C, в нулевом проводе так же возникает ток нулевой последовательности поврежденной фазы. При повреждении в фазе B ток нулевой последовательности не возникает.

- Коэффициент схемы равен KСХ = 1.

Недостатком этой схемы — реакция не на все виды однофазного короткого замыкания. Поэтому такие схемы применяются в сетях с большим сопротивлением при замыканиях на землю, т. е. в сетях 6 — 35 кВ.

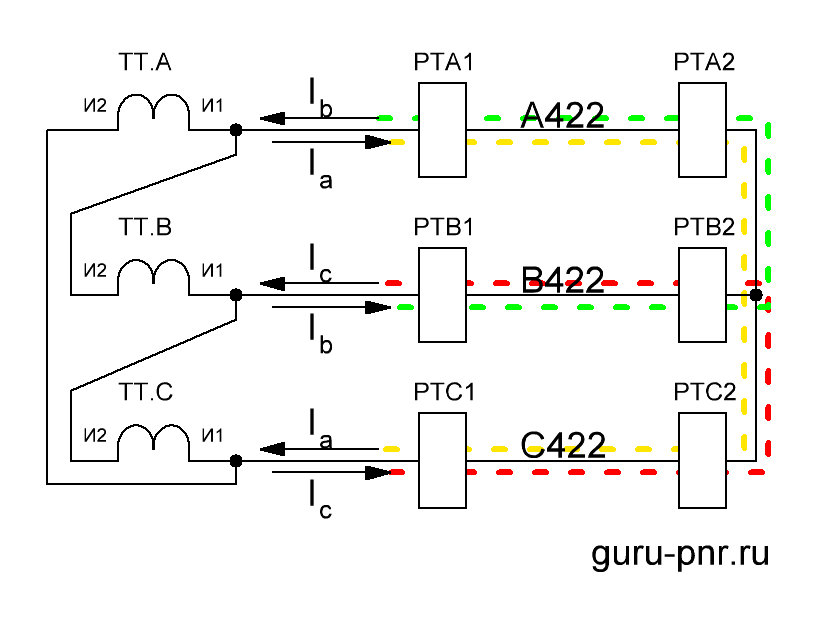

Соединение трансформаторов тока в треугольник

Вторичные обмотки трансформаторов тока соединяются последовательно: начало ТТ фазы A — с концом ТТ фазы B, начало ТТ фазы B — с концом фазы C, начало ТТ фазы C — с концом ТТ фазы А. Обмотки защитного устройства подключают к выводам И1 фаз A, B и C и соединяются в звезду.

Рассмотрим, какими свойствами обладает рассматриваемая схема:

- При симметричной нагрузке и трехфазном коротком замыкании через защитные реле протекает ток, равный разности токов двух фаз, а следовательно, в √3 раз больше фазного и сдвинут на 30°;

- При двухфазных и однофазных замыканиях величина тока через защитное реле зависит от характера замыкания;

- На однофазные замыкания на землю данная схема не реагирует;

- Коэффициент схемы равен KСХ = √3.

Данная схема реагирует на все виды коротких замыканий, кроме замыканий на землю. Увеличивает чувствительность защиты за счет увеличения тока в реле до 2 крат.

| Вид КЗ | Поврежденные фазы | Токи в фазах | Токи в реле | ||

|---|---|---|---|---|---|

| I | II | III | |||

| Двухфазное | А, В | Ib=-Ia Ic=0 |

2Ia | Ib | -Ia |

| В, C | Ic=-Ib Ia=0 |

-Ib | 2Ib | -Ic | |

| C, A | Ia=-Ic Ib=0 |

Ia | -Ic | 2Ic | |

| Однофазное | А | Ia=IКЗ Ib и Iс = 0 |

Ia | 0 | -Ia |

| В | Ib=IКЗ Ia и Iс = 0 |

-Ib | Ib | 0 | |

| C | Ic=IКЗ Ia и Ib = 0 |

0 | -Ic | Ic |

Схема соединения с двумя трансформаторами, включенными на разность тока и одним реле (схема «восьмерки»)

Вторичные обмотки двух трансформаторов тока соединяются последовательно:

начало ТТ фазы A — с концом ТТ фазы C, начало ТТ фазы C — с концом фазы A. Обмотка защитного устройства

подключают к выводам И1 фаз A и C.

Рассмотрим свойства данной схемы:

- При трехфазном замыкании ток через защитное устройство протекает равный разности токов двух фаз Ia — Ic. Величина его будет Iр = √3Ia;

- При двухфазном замыкании в фазах А и С, ток через защитное устройство Iр = 2Ia. При замыканиях между фазами A-B или B-C, ток Iр = 2Ia;

- Как и в схеме неполной звезды, при однофазном замыкании в фазах Ia или Ic ток Iр = Ia или Ic, при замыкании фазы B ток Iр = 0.

- Чувствительность схемы зависит от типа повреждения и может быть от 0 до 2 крат;

- У этой схемы есть существенные недостатки: её нельзя использовать для защиты трансформатор с соединением обмоток звезда-треугольник, потому что при двухфазном замыкании на вторичной обмотке (со стороны треугольника) в фазах В и С токи в первичной цепи будут Ia = Ic, следовательно Iр = 0;

- Коэффициент схемы равен KСХ = √3.

Рассматриваемая схема применима только для защиты от междуфазных замыканий.

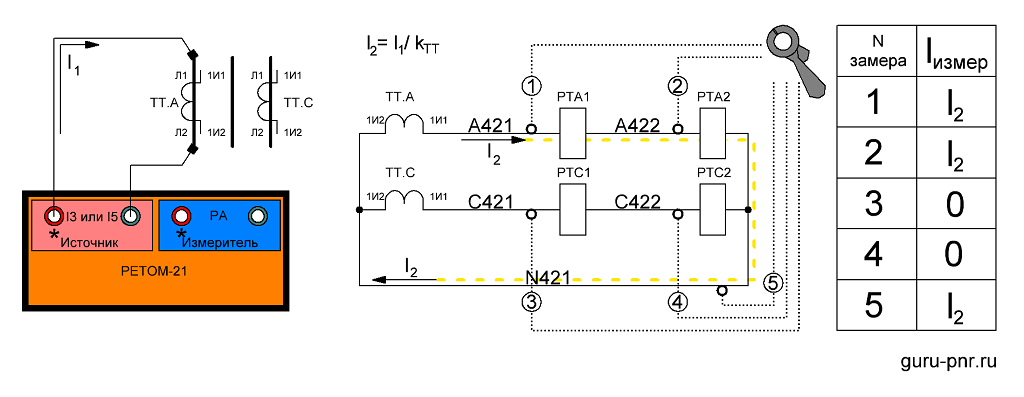

Методы проверки токовых цепей

Проверка токовых цепей только лишь прозвонкой малоэффективна. Причина тому — их низкое сопротивление и важность в последовательности соединения проводников. Поэтому при прозвонке требуется разборка всех соединений, что не всегда целесообразно, так как есть более эффективные методы проверки.

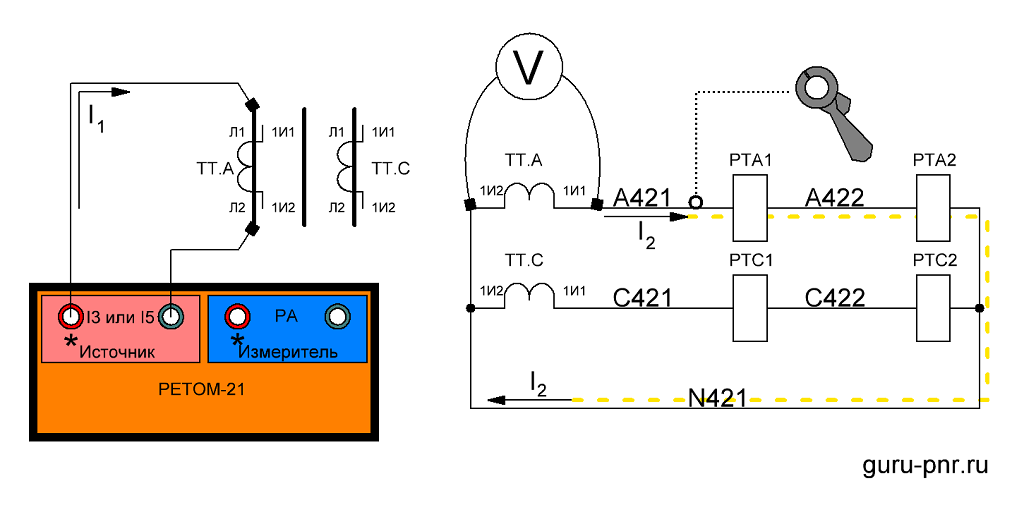

Проверка коэффициента трансформации и полярности выводов

Это важный этап проверки токовых цепей. Трансформаторы тока — отправная точка (источник), поэтому о них должно быть известно всё: коэффициент трансформации и полярность выводов.

Проверка коэффициента трансформации производится довольно просто: на вывода Л1-Л2 первичной обмотки подается переменный ток, значение I1 и направление которого известно. Во вторичных выводах И1-И2 замеряется трансформированный ток I2. При этом все вторичные обмотки, в которых измерение не производится должны быть закорочены. Коэффициент трансформации будет равен:

kТТ = I1/I2

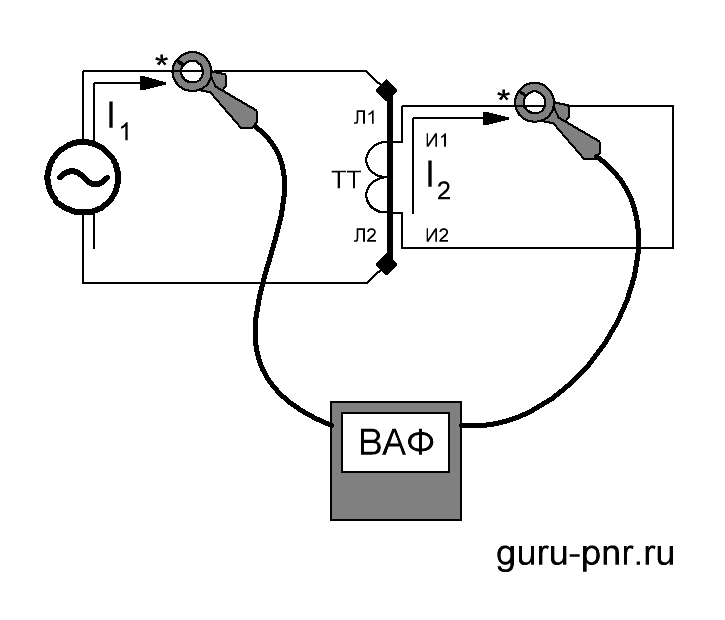

Значение этого коэффициента не должно отличаться от паспортного более чем на 2%. Если проявить смекалку при наличии вольтамперфазометра (ВАФ), то можно сразу посмотреть и полярность выводов. Правда, для этого нужен такой ВАФ, который умеет измерять углы между двумя токами.

Для этого опорные клещи (относительно которых будет измеряться вторичный ток) цепляют на первичный провод таким образом, чтобы знак начала на них был обращен к началу источнику тока. Измерительные клещи нужно зацепить на провод (или перемычку), подключенный к выводам И1-И2 так, чтобы знак их начала был обращен к И1. Если вывода совпадают, то угол между ними будет не более 3°.

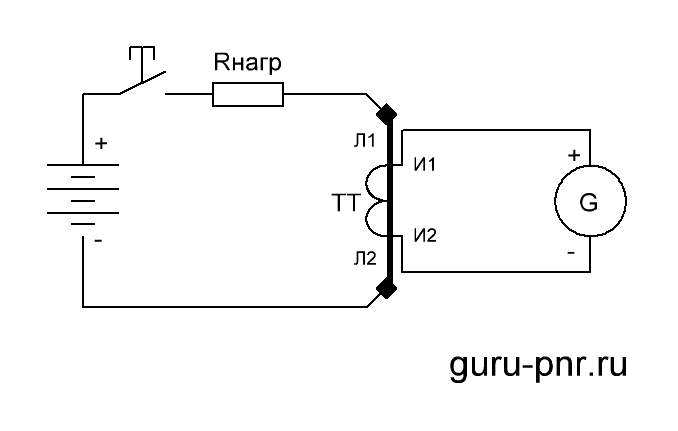

Если по каким-то причинам невозможно применение ВАФа (например, первичный провод источника слишком большого сечения или ВАФ не измеряет угол между током и током), то полярность выводов можно проверить методом гальванометра.

Ко вторичной обмотке подключается гальванометр. Для этих целей вполне подойдет даже мультиметр без автоматического определения пределов. Например, Mastech MY-64. Его измерительный щуп (V) подключается к И1, а общий (COM) — к И2. С помощью батарейки (лучше аккумулятора) с нагрузкой в цепи в виде лампы или резистора подается постоянный ток в первичную обмотку таким образом, чтобы «плюс» источника коммутировался бы на Л1, а «минус» — на Л2. Положительное отклонение стрелки гальванометра или положительное значение напряжения на мультиметре при замыкании ключа свидетельствует о совпадении направления выводов Л1 и И1.

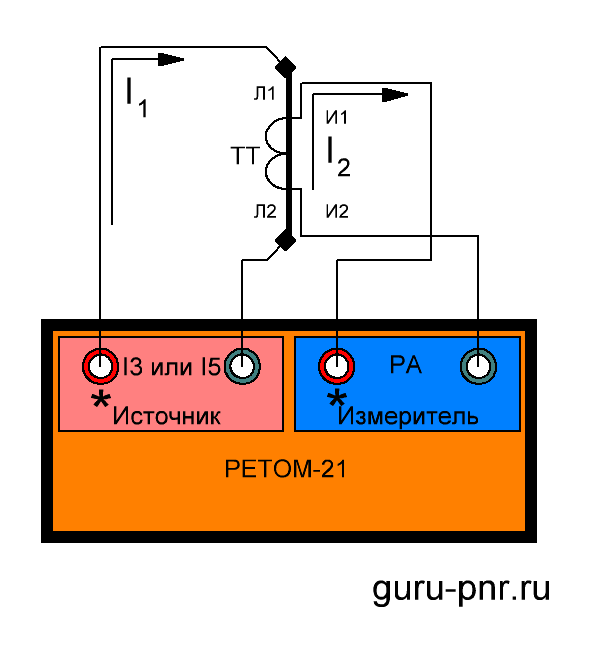

Ретом-21, например, позволяет напрямую замерить угол между первичным током и вторичным. Для этого в разрыв провода вторичного тока нужно подключить вход РА так, чтобы И1 приходил в начало РА, а И2 — в конец. Начало источника I3 или I5, обозначенное знаком (*) подключается к Л1. В меню источника Ретом-21 настраивается мультиметр таким образом, чтобы опора измерения фазы (угла) была I3 или I5, а измерение — по PA.

Если коэффициент трансформации небольшой, нет возможности замерить угол, но есть токовые клещи, то можно воспользоваться приведенной схемой измерения. Она годится лишь для оценочной проверки полярности выводов. По ней нельзя судить о угловой погрешности трансформатора тока.

В окно клещей от трансформатора тока пропускается сразу два провода — первичный и вторичный. Делается два опыта: с разным положением вторичного провода в окне. В одном случае клещи покажут ток больше — значит направления токов совпадает, а в другом — меньше, значит токи в противофазе.

И еще. Если и последний способ не подходит для проверки полярности, то ниже, в разделе, описывающем проверку циркуляции токов, косвенно объясняется, как можно проверить правильность полярности трансформаторов тока.

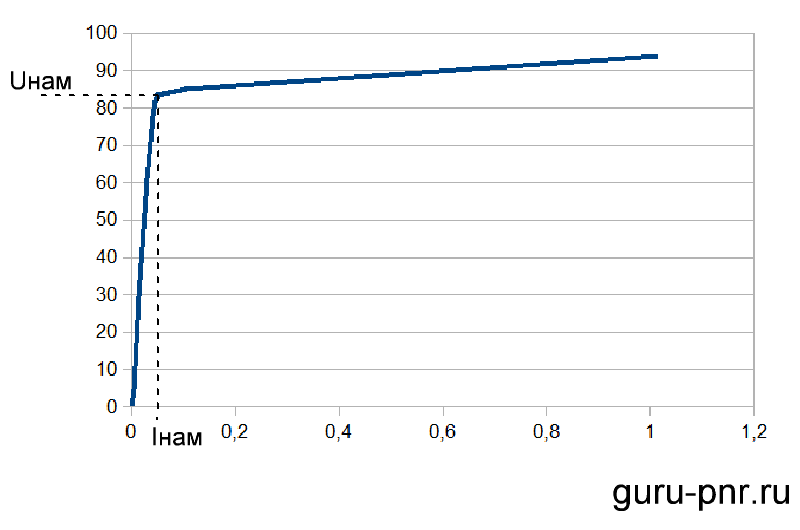

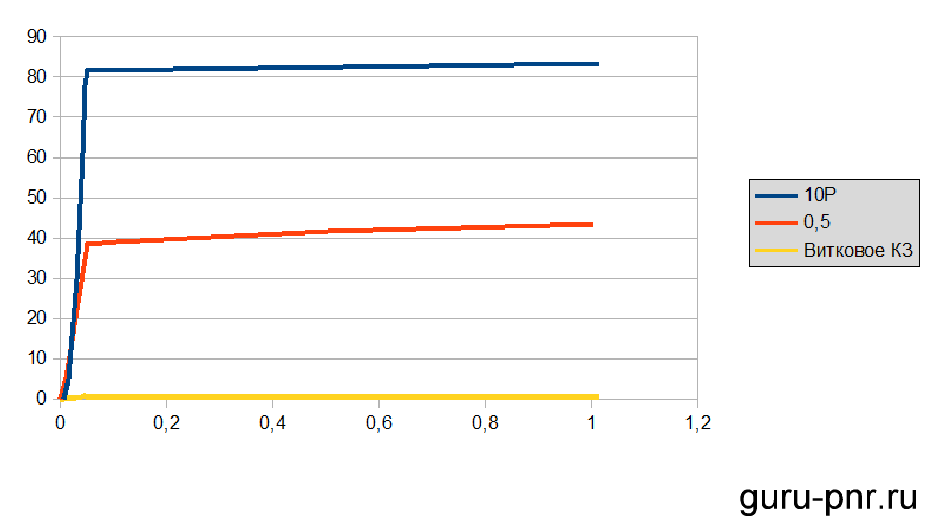

Снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ).

Для чего? Это нужно для понимания наличия короткозамкнутых витков во вторичной обмотке трансформатора. Когда во вторичной обмотке есть короткозамкнутые витки, то её сопротивление падает, следовательно вторичный ток циркулирует по обводным цепям. К тому же, как правило, происходит и изменение коэффициента трансформации трансформатора тока. Это начинает сказываться на надежности защиты в целом и может привести к отказам.

Каковы критерии исправности/неисправности трансформатора тока по ВАХ? Существует понятие точки намагничивания. Это значение тока, потребляемого обмоткой IНАМ, при котором происходит перегиб характеристики ВАХ. Точка отделяет зону, когда напряжение растет круче, чем ток от зоны, когда ток растет круче, чем напряжение. Ток намагничивания — паспортная величина. Иногда производитель указывает, какое напряжение должно быть при токе намагничивания. Но бывает и так, что ни напряжения, ни тока намагничивания в паспорте нет. В любом случае хорошим тоном считается снимать характеристику ВАХ полностью от 0 до 5 А, а не только в одной указанной точке. Снятая характеристика при ПНР будет эталонной для последующих проверок в эксплуатации.

Опять же таки, нет четкого определения, что несоответствие точки намагничивания на столько-то процентов есть браковочный показатель. Как правило, точка намагничивания и не будет совпадать с паспортом в каком-то приближении. Причина этому невозможность обеспечить полностью синусоидальный ток при проверке и использование различных приборов в эксплуатации и при наладке. Поэтому из практического смысла ВАХ рекомендуется снимать во всем диапазоне. Чем больше точек, тем лучше. Затем полученная характеристика сравнивается с такими же характеристиками для однотипных трансформаторов тока или с полученной при наладке.

Вольт-амперная характеристика снимается возбуждением трансформатора тока со стороны вторичной обмотки. Все остальные обмотки должны быть разомкнуты. В обмотку подается и плавно увеличивается напряжение. Во время увеличения напряжения, ориентируясь на значения тока, снимаются точки (IНАМ; UНАМ) в количестве — чем больше, тем лучше. Шаг точек выбирается произвольно. Рекомендуется до точки намагничивания снимать мелкими шагами (по 50, а то и 10 мА). После — увеличивая от 500 мА до 1 А. Затем по ним строится сама характеристика.

Важно знать, что после достижения последней точки нельзя просто так отключать источник. Необходимо произвести размагничивание путем плавного уменьшения подаваемого напряжения до нуля. Затем, отключить источник с паузой в несколько секунд.

На рисунке ниже показаны ВАХ исправного трансформатора тока и имеющего витковые замыкания во вторичной обмотке. Так же показаны ВАХ обмоток класса точности 10Р и 0,5. Как видно, обмотка используемая для защит (10Р) имеет ВАХ более высокую, чем обмотка используемая для измерения, хотя они могут располагаться на одном магнитопроводе трансформатора.

Для трансформаторов тока нулевой последовательности вид ВАХ не регламентируется. Это связано с принципом его работы. Он должен реагировать на гармонические составляющие отличные от основной частоты. Поэтому ВАХ таких трансформаторов снимается при наладке и используется как образец в эксплуатации. Форма этой ВАХ может быть как линейной, так и нелинейной.

Проверка циркуляции токов в полной схеме

Обязательный этап проверки токовых цепей — проверка циркуляции. Косвенно при циркуляции проверяется и полярность подключения вторичных обмоток. Все вторичные токовые цепи собираются по рабочей схеме. На данном этапе должно быть четкое понимание, какой коэффициент трансформации у трансформаторов тока и каково будет направление энергии через проверяемое присоединение. Положительное направление энергии считается от шин в линию. То есть, нужно четко понимать, куда смотрит вывод трансформатора тока Л1: в шины или в линию.

Проверка производится в несколько шагов. Первый шаг: в первичную обмотку каждого отдельно трансформатора тока подается ток заведомо известной величины, например, 60 А. При коэффициенте трансформации 300/5 во вторичной обмотке будет протекать ток 1 А. Нужно проверить, что ток протекает только в проводе возбуждаемой фазы и в нуле. И везде он близок к 1 А. В проводах других фаз никаких токов быть не должно. Если это не так, значит имеются обводные цепи и их нужно найти и устранить.

Затем эта процедура повторяется для всех остальных трансформаторов тока. В том числе и для трансформаторов тока нулевой последовательности.

Второй шаг: сборка схемы для проверки правильности подключения к полярным выводам трансформаторов. В первичную схему устанавливаются перемычки таким образом, чтобы при питании от источника тока, в нулевом проводе вторичных обмоток ток суммировался. То есть последовательно соединяются первичные обмотки: Л2 фазы «А» c Л1 фазы «B», Л2 фазы «B» с Л1 фазы «C». Ток подводится к Л1 фазы «A» и Л2 фазы «C».

Так как ток имеет одно направление во всех трансформаторах тока, то во всех фазных проводниках он будет равен 1 А при первичном 60 А, в нулевом — около 3 А. Или, если в фазе «B» отсутствует трансформатор тока — 2 А. Если это не так, значит неверно подключены провода токовых цепей к выводам трансформатора тока. Т. е. где-то вместо И1 подключено к И2 или наоборот.

Проверка сопротивления изоляции

Перед проверкой сопротивления изоляции токовых цепей необходимо отсоединить проводник заземления подключенный ко вторичным обмоткам. Сопротивление изоляции проверяется повышенным напряжением 1000 В промышленной частоты в течение 1 мин. Критерием исправности изоляции является отсутствие пробоя или увеличения величины тока утечки при испытаниях.

Затем, производится проверка относительно корпуса металлоконструкции мегаомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление должно быть не ниже 1 МОм.

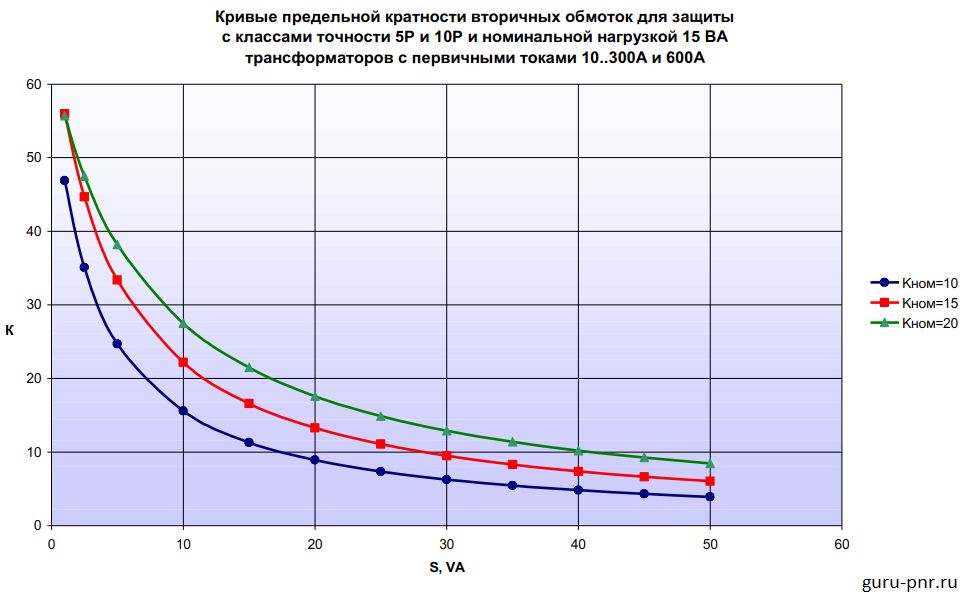

Проверка нагрузки на выводах трансформаторов тока

Вторичные обмотки трансформатора тока работают в режиме короткого замыкания в идеальном случае. Однако, провода, устройства защиты и измерения, включенные во вторичные цепи последовательно, могут создавать ощутимое сопротивление (нагрузку) на трансформатор тока. Следствием этого может быть выход трансформатора из класса точности, что в свою очередь на уставках с большим током приведет к отказу защиты. Проще говоря, чтобы обеспечить гарантированную погрешность работы трансформатора в 10% для обмоток 10Р, сопротивление нагрузки не должно превышать номинального значения. При пусконаладочных работах этот параметр нужно проверять обязательно. Алгоритм проверки описан далее.

Шаг 1: Определение фактической вторичной нагрузки трансформатора тока Z2ФАКТ:

При полностью собранных вторичных цепях производится измерение нагрузки. Для этого в первичную обмотку подается ток не менее 10% от номинала. На зажимах вторичной обмотки 1И-2И измеряется напряжение (U2Д) и протекающий в цепи ток (I2Д). Фактическая нагрузка обмотки определяется по формуле:

Z2ФАКТ = U2Д / I2Д

Шаг 2: Определение коэффициента предельной кратности при Z2ФАКТ:

Коэффициент предельной кратности выбирается по мощности вторичной нагрузки из кривой предельной кратности трансформатора тока. Находим мощность:

S2ФАКТ = I22НОМ·Z2ФАКТ

Где:

- I22НОМ — номинальный вторичный ток трансформатора тока (для 300/5 — это 5 А);

По кривой предельной кратности находим коэффициент К. Эта кривая приводится в руководстве по эксплуатации на конкретный трансформатор тока. Откладывая по оси абсцисс полученную мощность S2ФАКТ, находим К.

Шаг 3: Определяем ток насыщения от первичной обмотки I1НАС:

I1НАС = K·I1НОМ

Где:

- I1НОМ — номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока (для 300/5 — это 300);

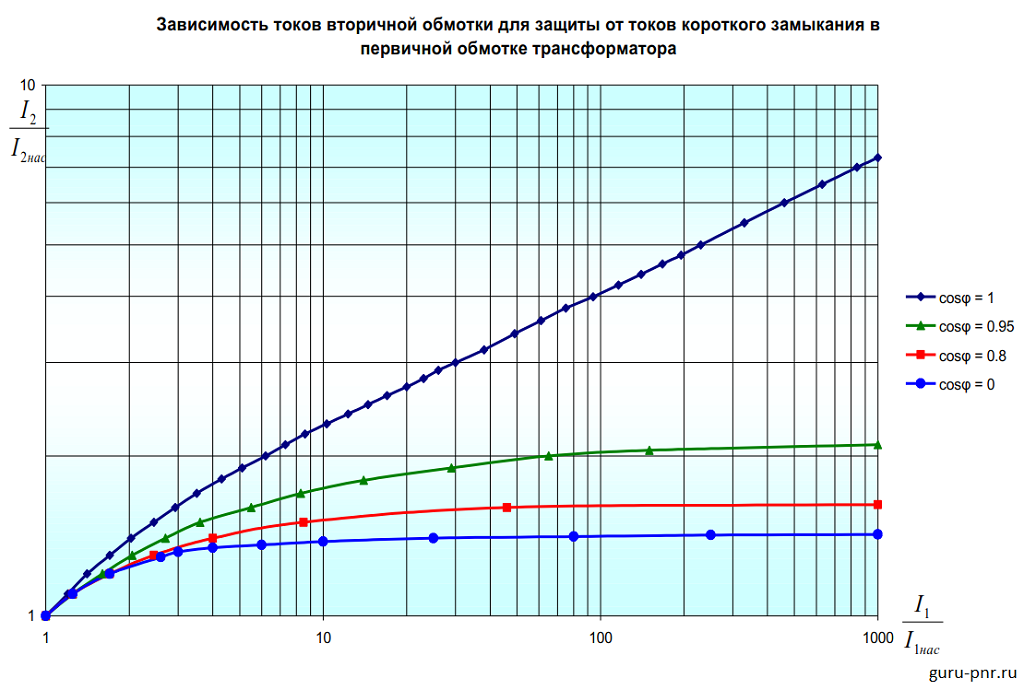

Шаг 4: Определение допустимого вторичного тока по кривым от фактической нагрузки

Из расчетов уставок защит проекта нужно взять самый максимальный первичный ток короткого замыкания (I1) в зоне защиты присоединения. Так правило этот ток находится в уставках на токовую отсечку. Нам понадобится кривая зависимости токов вторичной обмотки от токов короткого замыкания в первичной обмотке. Эта кривая точно так же приводится в руководстве по эксплуатации на трансформатор тока.

Откладывая по оси абсцисс отношение I1/I1НАС определяем по оси ординат отношение I2/I2НАС. Здесь требуется знать еще и Cos φ вторичной нагрузки трансформатора тока. Если определить его сложно, то нужно использовать наихудший вариант — Cos φ=0,8.

Тогда допустимый вторичный ток для короткого замыкания в первичной цепи присоединения находится из выражения:

I2ДОП = I2НОМ·K·K2ДОП

Где:

- I2НОМ — номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока (для 300/5 — это 5 А);

- K — коэффициент кратности, определенный в шаге 2;

- K2ДОП — определенное из кривой зависимости токов вторичной обмотки от токов короткого замыкания в первичной обмотке отношение I2/I2НОМ.

Шаг 5: Сравнение полученного результата

Для того, чтобы защита отработала при возникновении короткого замыкания на проверяемом присоединении, необходимо, чтобы ток самой большой уставки (токовой отсечки) был меньше, чем допустимый вторичный ток, то есть:

I2ТО ≤ I2ДОП

Если это не так, то возможные меры — увеличение сечения проводов, выбор

трансформатора тока с большей номинальной нагрузкой или с большим

коэффициентом трансформации.

Меры безопасности при проверке токовых цепей

Перед

любыми переключениями во вторичных цепях следует

убедиться, что питание установки отключено и ток в первичной цепи

проверяемого трансформатора отсутствует. Отключение питания проводят при

помощи коммутационного устройства, расположенного до регулятора

напряжения или непосредственно после него.

При работе с одной из обмоток трансформаторов тока,

имеющих две и более вторичных обмотки, каждая из которых размещена на

отдельном магнитопроводе, другие вторичные обмотки должны быть замкнуты

на нагрузку, не превышающую номинального значения, или накоротко.

Трансформатор

Трансформатор — устройство, служащее для преобразования силы и напряжения переменного тока при неизменной частоте.

Он был изобретен П.Н.Яблочковым в 1878 г., а технический трансформатор впервые создал И.Ф.Усагин в 1882 г.

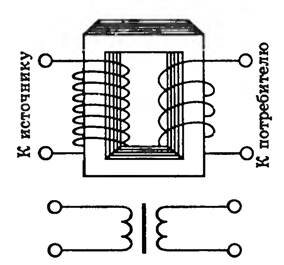

Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. Простейший трансформатор (рис. 1) представляет собой две изолированные друг от друга катушки (обмотки), намотанные на общий замкнутый сердечник.

Рис. 1

По одной из обмоток (первичной) пропускается преобразуемый переменный ток, а вторичная обмотка соединяется с потребителем. Ток в первичной обмотке создает в сердечнике переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС самоиндукции (~varepsilon = -frac {Delta Phi}{Delta t}) в каждом витке первичной катушки (ΔΦ — изменение магнитного потока через один виток за время Δt). Этот же магнитный поток пронизывает витки вторичной катушки и создает в каждом ее витке ЭДС индукции (~varepsilon .) Если первичная обмотка имеет N1 витков, а вторичная N2 витков, то в обмотках индуцируются (без учета потерь на рассеивание магнитного потока) соответственно электродвижущие силы (~varepsilon_1 = — N_1frac {Delta Phi}{Delta t}, varepsilon_2 = — N_2frac {Delta Phi}{Delta t},) а их отношение (~frac {varepsilon_1}{varepsilon_2} = frac {N_1}{N_2}, ) т.е. возникающие в катушках ЭДС индукции (самоиндукции) пропорциональны числу витков в них:

(~ k = frac {N_1}{N_2}; frac {varepsilon_1}{varepsilon_2} = k.)

Отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной называют коэффициентом трансформации k .

Если N2 > N1 (k < 1), то трансформатор называется повышающим, а если N2 < N1 (k > 1) — понижающим.

Коэффициент трансформации определяется обычно при холостом ходе трансформатора, т.е. при разомкнутой цепи вторичной обмотки. В этом случае в первичной обмотке проходит так называемый ток холостого хода, действующее значение которого Ix. На основании закона Ома для замкнутой цепи действующие значения напряжения U1, приложенного к первичной обмотке, ЭДС самоиндукции (~varepsilon_1) и сила тока Ix в первичной обмотке связаны между собой соотношением (~U_1 — varepsilon_1 = I_x R_1,) где R1 — активное сопротивление первичной обмотки. Знак минус обусловлен тем, что ЭДС (~varepsilon_1) согласно правилу Ленца противофазна U1. Трансформатор проектируется так, чтобы в отсутствие нагрузки потребляемый из сети ток был незначительным. Это достигается выбором малого активного сопротивления R1 и достаточно большого индуктивного сопротивления ωL. Для увеличения индуктивности катушки в нее вводят стальной сердечник и наматывают достаточно большое число витков N1. Тогда сила тока (~I_x sim frac 1{sqrt {R^2 + left( wLright)^2}}) будет мала и величиной Ix R1 можно пренебречь. Следовательно, (~U_1 approx varepsilon_1.)

Цепь вторичной обмотки при холостом ходе разомкнута, вследствие чего в ней тока нет, и напряжение на зажимах вторичной обмотки равно индуцированной в ней ЭДС индукции (~U_2 = varepsilon_2.) Поэтому коэффициент трансформации можно найти, измерив напряжения на концах катушек при холостом режиме

(~k = frac {varepsilon_1}{varepsilon_2} = frac {U_1}{U_2}.)

При включении во вторичную цепь какой-либо нагрузки (рабочий ход трансформатора) в ней начинает проходить ток нагрузки I2 (переменный, такой же частоты). Ток I2 создает в сердечнике магнитный поток, направленный по правилу Ленца навстречу потоку первичной обмотки. В результате суммарный поток магнитной индукции в первичной катушке уменьшается, уменьшается и ЭДС (~varepsilon_1,) а следовательно, сила тока (~I_1 = frac {U_1 — varepsilon_1}{R_1}) увеличивается. Увеличение тока в первичной цепи приводит к увеличению магнитного потока, ЭДС индукции и силы тока во вторичной цепи. Но увеличение тока во вторичной цепи сопровождается увеличением тока самоиндукции и, следовательно, уменьшением магнитного потока (который только что возрастал). В конце концов при постоянной нагрузке устанавливаются определенные магнитный поток, ЭДС индукции во вторичной цепи, ток I1 в первичной цепи (I1 > Ix). Таким образом, увеличение тока I2 во вторичной цепи автоматически приводит к увеличению тока I1 в первичной цепи, т.е. трансформатор автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от нагрузки во вторичной цепи.

При рабочем ходе трансформатора происходит непрерывная передача энергии из первичной цепи во вторичную. Мощность, потребляемая в первичной цепи (~P_1 = I_1 U_1 cos varphi_1,) а выделяемая на нагрузке (~P_2 = I_2 U_2 cos varphi_2.) Коэффициент полезного действия трансформатора

(~eta = frac {P_2}{P_1} = frac {I_2 U_2 cos varphi_2}{I_1 U_1 cos varphi_1}.)

Не вся энергия, потребляемая от генератора, передается потребителю. При работе трансформатора имеются потери на нагревание обмоток трансформатора, на рассеивание магнитного потока в пространство, на вихревые токи Фуко (см. Закон электромагнитной индукции) в сердечнике и его перемагничивание. Для уменьшения этих потерь принимаются следующие меры: 1) обмотка низкого напряжения делается большего сечения, так как по ней проходит ток большей силы; 2) сердечник делают замкнутым, что уменьшает рассеивание магнитного потока; 3) сердечник делают из изолированных пластин для уменьшения токов Фуко и др. Благодаря этим мерам КПД современных трансформаторов достигает =95—99%, сдвиги фаз между колебаниями силы тока и напряжения близки к нулю (~left( cos varphi approx 1right).)

Если иногда можно пренебречь потерями в трансформаторе, т.е. считать η =100%, то (~P_1 = P_2 Rightarrow I_1 U_1 = I_2 U_2 Rightarrow frac {I_1}{I_2} = frac {U_2}{U_1},) это значит, увеличивая с помощью трансформатора напряжение, мы во столько же раз уменьшаем силу тока и наоборот.

При рабочем режиме трансформатора напряжения на его обмотках уже не будут равны ЭДС. Учитывая потери только на активных сопротивлениях, напряжения U1 и U2 можно рассчитать, исходя из закона Ома для замкнутой цепи.

По закону Ома для замкнутой первичной цепи трансформатора алгебраическая сумма подводимого к трансформатору напряжения U1 и возникающей ЭДС (~varepsilon_1) самоиндукции равна падению напряжения в цепи (на активном сопротивлении первичной обмотки R1):

(~U_1 — varepsilon_1 = I_1 R_1) Отсюда (~U_1 = varepsilon_1 + I_1 R_1.)

Для подключенной нагрузки R роль источника тока выполняет вторичная обмотка, ЭДС в которой (~varepsilon_2.) Она должна быть равна падению напряжения во вторичной цепи (на нагрузке R и на активном сопротивлении R2 вторичной обмотки):

(~ varepsilon_2 = I_2 left( R_2 + Rright), ) но (~I_2 R = U_2.)

Следовательно, (~ varepsilon_2 = U_2 + I_2 R_2.) Откуда (~U_2 = varepsilon_2 — I_2 R_2. )

Литература

Аксенович Л. А. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино; Под ред. К. С. Фарино. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — C. 409-412.