План урока:

Арифметический квадратный корень

Вычисление квадратного корня

Функция квадратного корня

Свойства арифметического квадратного корня

Преобразование выражений с квадратными корнями

Арифметический квадратный корень

Рассмотрим задачу. Нам известно, что длина квадрата равна 14 см. Какова площадь этого квадрата? Из курса геометрии мы знаем, что для ответа на вопрос надо просто умножить сторону саму на себя, то есть возвести ее в квадрат:

S = 14•14 = 196 см2

Теперь рассмотрим обратную задачу. Известно, что площадь квадрата равна 196 см2. Чему равна длина его стороны? Очевидно, что она составляет 14 см. Для нахождения ответа мы произвели действие, обратное возведению во вторую степень. В математике оно называется извлечением квадратного корня, а само число 14 – квадратным корнем из 196.

Так, 5 – это квадратный корень из числа 25, так как

52 = 25

Очень часто квадратный корень является не целым, а дробным числом. Так, корень из 2 примерно равен 1,414213562 (способы вычисления значения корня будут рассмотрены в этом же уроке, но позже).

Отметим, что порою можно указать для числа не один, а сразу два квадратных корня. Они будут отличаться своим знаком, но совпадать по абсолютной величине (модулю). Так число (–5) также является квадратным корнем из 25:

(– 5)2 = – 5•(– 5) = 25

Вообще у любого положительного числа есть 2 квадратных корня, у любого отрицательного числа их вообще нет, и только у нуля есть единственное значение корня – сам нуль. Докажем это.

Пусть есть произвольное число а, для которого надо вычислить квадратный корень. Обозначим этот корень как х. Тогда по определению можно составить уравнение:

х2 = а

Попробуем решить его с помощью графиков. Для этого построим отдельные графики для левой и правой части равенства. Оба графика, и у = а, и у = х2, мы уже строили в 7 классе. В итоге получаем три случая:

Видно, что при а> 0 графики пересекаются в 2 точках, то есть существует два квадратных корня, которые отличаются лишь своими знаками.

Для определенности математики ввели понятие арифметического квадратного корня.

Ещё раз уточним, что у числа может быть два квадратных корня. Например, у числа 25 это –5 и 5:

(– 5)2 = 25

52 = 25

Арифметическим же называют тот квадратный корень, у которого НЕТ знака минус.

Существует специальный символ для арифметического квадратного корня, который именуют знаком радикала, или просто знаком корня. Выглядит он так:

Если надо показать, что, например, арифметический квадратный корень (часто говорят просто корень) из 25 равен 5, то получается такая запись:

Под знаком радикала может стоять и выражение, содержащее переменные величины. Для его обозначения используют термин подкоренное выражение. Так, в записи

выражением х2 + 2х + 2 является подкоренным.

Мы уже поняли, что из отрицательного числа невозможно извлечь квадратный корень, ведь каждое действительное число при умножении на само себя становится неотрицательным. Поэтому если под знаком радикала находится отрицательное число, то говорят, что выражение не имеет смысла (так же как и дробное выражение, у которого в знаменателе стоит ноль). Так, бессмысленны выражения:

Если под корнем находиться переменная, то при одних ее значениях выражение с корнем имеет смысл, а при других нет. Так, выражение

при х = 9 имеет значение, равное двум:

Но если х = 4, то получаем бессмысленное выражение:

Изучая понятие иррационального числа, мы уже сталкивались с корнями. Исторически именно корень из 2 стал первым числом, для которого была доказана его иррациональность. Числа, чей квадратный корень является целым числом, называются полными квадратами. Примерами полных квадратов являются:

- 4 (потому что 22 = 4);

- 9 (32 = 9);

- 16 (42 = 16).

Для всех натуральных чисел, не являющихся полными квадратами, можно доказать, что их квадратные корни – это иррациональные числа.

Стоит отметить, что открытие иррациональностей корней изменило представления древних греков о числах и сыграло огромную роль в развитии математики.

Теперь рассмотрим порядок действий в выражениях с корнями. Сначала всегда производятся операции в скобках, потом под знаком радикала, далее происходит возведение в степень, и лишь потом другие арифметические операции. Например, есть выражение

Покажем последовательность действий, выделяя их красным цветом:

Если в ходе вычислений получили корень не из полного квадрата, то его следует оставить как есть, и продолжать вычисления, например:

Одинаковые корни можно складывать и вычитать друг с другом:

Из определения квадратного корня следует очевидное тождество:

Приведем пример с конкретными числами:

Однако здесь важно учитывать, что под знаком радикала не может находиться отрицательное число. Так, некорректной будет запись

так как под радикалом слева стоит отрицательное число. Но допускается такая запись:

потому что под знаком радикала слева стоит положительная величина (– 3)•( – 3) = 9.

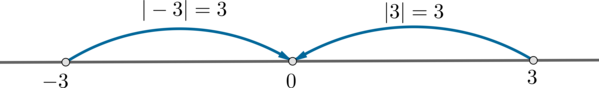

Напомним, что модулем числа называется его величина, взятая без учета знака. Для обозначения модуля используются квадратные скобки:

Можно записать следующее тождество, связывающее модуль числа с его корнем:

Например:

Вычисление квадратного корня

Ранее для выполнения арифметических операций мы использовали метод «столбика». А как производить вычисление квадратного корня? Существует несколько приемов, мы рассмотрим простейший из них.

Очевидно, что чем больше число, тем больше и его квадрат. Например, 5 > 4, поэтому и 52> 42. Значит, справедливо и обратное утверждение: чем больше число, тем больше и его квадратный корень.

Убедиться в этом можно и с помощью графика функции у = х2. Будем отмечать на нем числа и их квадратные корни:

Видно, что чем выше на оси Оу располагается число, тем правее на оси Ох находится его квадратный корень.

Зная это свойство, легко оценить значение корня из любого числа. Продемонстрируем это на примере вычисления значение корня из 2. Нам известно, что

1 < 2 < 4

Значит, можно записать следующие неравенства:

Нам удалось определить, что корень из двух находится между единицей и двойкой, то есть

Теперь определим первую цифру после запятой для корня из двух. Будем возводить в квадрат десятичные дроби 1,1; 1,2; 1,3 и т. д, до тех пор пока не получим выражение, большее 2:

1,12 = 1,21

1,22 = 1,44

1,32 = 1,69

1,42 = 1,96

1,52 = 2,25

Теперь мы можем записать неравенства:

Получается, что корень имеет значение, находящееся между 1,4 и 1,5, то есть

Попытаемся определить ещё одну цифру после запятой:

1,412 = 1,999396

1,422 = 2,002225

Отсюда следует, что:

Продолжая подобные вычисления, можно вычислить любое количество знаков после запятой:

Конечно, на практике все вычисления выполняются компьютером, а не вручную. Однако программисты стремятся написать программы так, чтобы они работали как можно быстрее, то есть получали результат, выполняя меньшее количество вычислений. Поэтому на практике чаще используется метод бисекции (деления надвое), который отличается большей эффективностью. Для начала нужно найти очевидную оценку корня, например:

Получили, что корень из 2 находится между 1 и 2. Теперь найдем среднее арифметическое этих двух значений:

(1 + 2)/2 = 1,5

Возведем среднее арифметическое в квадрат:

1,52 = 2,25

Теперь мы можем записать неравенство

То есть искомое нами значение находится между 1 и 1,5. Снова найдем среднее этих двух оценок и возведем его в квадрат:

(1 + 1,5)/2 = 1,25

1,252 = 1,5625

Зная это, можем записать:

На каждом следующем шаге вычислений мы будем всё точнее определять оценки корня, при этом вычислений мы делаем не очень много.

Периодически могут встречаться задания, в которых надо грубо оценить значение квадратного корня.

Пример. Сколько целых чисел на координатной прямой располагается между

Решение: Ближайшие к числу 60 полные квадраты – это 64 и 49, поэтому можно записать:

Также можно оценить и корень из 140:

Получаем, что между корнями располагается четыре числа: 8, 9, 10 и 11:

Ответ: 4

Функция квадратного корня

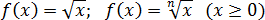

Каждому числу соответствует не более чем 1 арифметический квадратный корень. Поэтому формула

задает функцию. Исследуем ее.

Так как под знаком радикала может находиться лишь неотрицательное число, то областью определения корня является множество всех неотрицательных чисел. Такова же и область допустимых значений.

Построим график квадратного корня по точкам. Для этого вычислим ее значения в нескольких точках (указана точность до 0,1):

График функции квадратного корня будет выглядеть так:

Отметим, что полученная линия чем-то напоминает обычную параболу функции у = х2, которую «положили набок», то есть повернули против часовой стрелки на 90°, а после убрали одну из ветвей:

И это не случайность. Дело в том, что две эти функции являются обратными друг другу. Действительно, пусть с помощью графика параболы мы хотим найти значение величины а2. Стрелки показывают последовательность действий:

Мы должны найти а на оси Ох, построить от найденной точки вертикальную линию до пересечения с графиком, а потом провести горизонтальную линию. Но если нам надо вычислить корень из положительного числа b, то мы должны действовать в обратном порядке: найти b на вертикальной оси, провести горизонтальную линию до пересечения с параболой, и потом опустить перпендикуляр на горизонтальную ось:

Получается, для вычисления обеих функций можно использовать один график! Но, так как традиционно аргумент функции обозначают буквой х, а саму функцию как у, а также ось Ох располагают горизонтально, то для получения графика обратной функции надо буквально повернуть график основной функции так, чтобы оси Ох и Оу поменялись местами:

Действительно, в результате поворота получили уже знакомый график функции корня из х. Осталось лишь правильно переименовать оси и повернуть цифры в привычное положение.

Взаимное расположение этих графиков можно описать и иначе. Они симметричны относительно прямой линии, которую задает график у = х. Ведь если точка имеет координаты (а; b) принадлежит параболе у = х2, то, по определению корня, точка с обратными координатами (b; а) должна лежать на графике корня. Однако две такие точки будут симметричны относительно линии у = х:

Соответственно, симметричны относительно этой прямой и графики обратных функций:

Исключительно для большей наглядности (чтобы была очевидна симметрия, о которой идет речь), повернем эту картинку на 45°:

Свойства арифметического квадратного корня

Для упрощения некоторых выражений необходимо использовать особые правила работы с корнями. Сформулируем первое из них:

Математически это правило записывается так:

Например:

Тождество работает для любого количества множителей, а также в обратную сторону:

Однако следующее преобразование недопустимо:

Дело в том, что под знаком радикала не может быть отрицательное число! Слева под двумя радикалами стоят отрицательные числа, а справа под корнем находится уже положительная величина (– 2)•(– 32) = 64. В результате выражение слева не имеет смысл, а справа – имеет, поэтому знака равенства между ними быть не может.

Докажем это правило. Для этого возведем во вторую степень выражение

Получили, что по определению корня можно записать:

Следующее свойство касается дробей:

Символически это выглядит так:

Приведем примеры использования этого свойства:

Теперь докажем это правило. Можно записать, что

Значит, по определению верно равенство

Третье правило помогает извлекать корень из числа, возведенного в степень:

где а –действительное число (в том числе и отрицательное), а k – натуральное число.

Это тождество помогает выполнить следующие действия:

Стоит обратить внимание, что в последнем случае под корнем НЕ стоит отрицательное число, так как на самом деле (– 2)10 – это положительное число. Вообще при возведении любого числа в четную степень получается неотрицательное число.

Для доказательства этого факта используем то, что

Зная это, можно выполнить преобразования:

Преобразование выражений с квадратными корнями

Изученные правила помогают преобразовывать некоторые выражения. Так, можно вынести множитель из-под знака корня:

Это действие может использоваться для сложения корней, у которых, казалось бы, стоят разные числа под знаком радикала:

Обратное действие называют внесением множителя под знак корня:

Пример. Какое число больше

Решение. Внесем множитель под знак корня:

Из двух корней больше тот, у которого больше подкоренное выражение, поэтому

Из этого следует, что

Заметим, что под знак радикала может быть внесен исключительно неотрицательный множитель! Знак минуса должен остаться перед радикалом:

Принято считать, что с дробью, содержащей радикал, проще работать, когда этот радикал находится в числителе, а не знаменателе. В связи с этим стремятся избавиться от иррациональности в знаменателе. В простейшем случае дробь просто домножают на квадратный корень:

Как видим, корень «переехал» из знаменателя в числитель. Несколько сложнее производится освобождение от иррациональности, если в знаменателе стоит сумма или разность корней. В этом случае помогает формула разности квадратов:

Рассмотрим несколько задач.

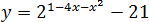

Пример. Найдите наибольшее значение выражения

Решение. По формуле разности квадратов можно записать:

Зная это, заменим знаменатель дроби:

Эта дробь принимает наибольшее значение тогда, когда ее числитель, наоборот, принимает минимальное значение. Это произойдет при а = 0, так как арифметический квадратный корень не может быть отрицательным. Тогда наибольшее значение дроби будет составлять

Пример. Упростите выражение

Довольно тяжелым является случай, когда под знаком корня находится другой корень. Выражения вида

называют двойным радикалом.

Существует формула двойного радикала, с помощью которой его можно иногда упростить:

Для доказательства справедливости этого тождества возведем его правую часть в квадрат, используя формулу квадрата суммы (х ± у)2 = х2 ± 2ху + у2:

Принципиально важно, что величина а2 – b должна быть неотрицательной. Рассмотрим преобразование двойных радикалов на примере. Пусть надо освободиться от внешнего радикала в выражении

Для этого сначала внесем двойку под знак внутреннего радикала, а потом воспользуемся формулой:

Заметим, что формула двойного радикала полезна в том случае, если выражение а2 – b является полным квадратом.

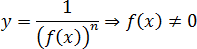

Как решать задачи B15 без производных

Иногда в задачах B15 попадаются «плохие» функции, для которых сложно найти производную. Раньше такое было лишь на пробниках, но сейчас эти задачи настолько распространены, что уже не могут быть игнорированы при подготовке к настоящему ЕГЭ.

В этом случае работают другие приемы, один из которых — монотонность.

Функция f ( x ) называется на отрезке если для любых точек этого отрезка выполняется следующее:

Функция f ( x ) называется на отрезке если для любых точек этого отрезка выполняется следующее:

Другими словами, для возрастающей функции Для убывающей функции все наоборот:

Например, логарифм монотонно возрастает, если основание и монотонно убывает, если Не забывайте про область допустимых значений логарифма:

f ( x ) = log a x ( a > 0; a ≠ 1; x > 0)

Арифметический квадратный (и не только квадратный) корень монотонно возрастает на всей области определения:

Показательная функция ведет себя аналогично логарифму: растет и убывает Но в отличие от логарифма, показательная функция определена для всех чисел, а не только

f ( x ) = a x (a > 0)

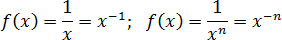

Наконец, степени с отрицательным показателем. Можно записывать их как дробь. Имеют точку разрыва, в которой монотонность нарушается.

Все эти функции никогда не встречаются в чистом виде. В них добавляют многочлены, дроби и прочий бред, становится тяжело считать производную. Что при этом происходит — сейчас разберем.

Координаты вершины параболы

Чаще всего аргумент функции заменяется на квадратный трехчлен вида Его график — стандартная парабола, в которой нас интересуют:

- Ветви параболы — могут уходить вверх или вниз Задают направление, в котором функция может принимать бесконечные значения;

- Вершина параболы — точка экстремума квадратичной функции, в которой эта функция принимает свое наименьшее или наибольшее значение.

Наибольший интерес представляет именно вершина параболы, абсцисса которой рассчитывается по формуле:

Итак, мы нашли точку экстремума квадратичной функции. Но если исходная функция монотонна, для нее тоже будет точкой экстремума. Таким образом, сформулируем ключевое правило:

Точки экстремума квадратного трехчлена и сложной функции, в которую он входит, совпадают. Поэтому можно для квадратного трехчлена, а на функцию — забить.

Из приведенных рассуждений остается непонятным, какую именно точку мы получаем: максимума или минимума. Однако задачи специально составляются так, что это не имеет значения. Судите сами:

- Отрезок [ a ; b ] в условии задачи отсутствует. Следовательно, вычислять не требуется. Остается рассмотреть лишь точки экстремума;

- Но таких точек всего одна — это вершина параболы координаты которой вычисляются буквально устно и без всяких производных.

Таким образом, решение задачи резко упрощается и сводится всего к двум шагам:

- Выписать уравнение параболы и найти ее вершину по формуле:

- Найти значение исходной функции в этой точке: Если никаких дополнительных условий нет, это и будет ответом.

На первый взгляд, этот алгоритм и его обоснование могут показаться сложными. Я намеренно не выкладываю «голую» схему решения, поскольку бездумное применение таких правил чревато ошибками.

Рассмотрим настоящие задачи из пробного ЕГЭ по математике — именно там данный прием встречается чаще всего. Заодно убедимся, что таким образом многие задачи B15 становятся почти устными.

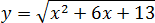

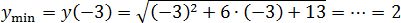

Задача. Найдите наименьшее значение функции:

Под корнем стоит квадратичная функция График этой функции − парабола ветвями вверх, поскольку коэффициент

x 0 = − b /(2 a ) = −6/(2 · 1) = −6/2 = −3

Поскольку ветви параболы направлены вверх, в точке функция принимает наименьшее значение.

Корень монотонно возрастает, значит точка минимума всей функции. Имеем:

Задача. Найдите наименьшее значение функции:

Под логарифмом снова квадратичная функция: График — парабола ветвями вверх,

x 0 = − b /(2 a ) = −2/(2 · 1) = −2/2 = −1

Итак, в точке квадратичная функция принимает наименьшее значение. Но функция монотонная, поэтому:

y min = y (−1) = log 2 ((−1) 2 + 2 · (−1) + 9) = . = log 2 8 = 3

Задача. Найдите наибольшее значение функции:

В показателе стоит квадратичная функция Перепишем ее в нормальном виде:

Очевидно, что график этой функции — парабола, ветви вниз Поэтому вершина будет точкой максимума:

Исходная функция — показательная, она монотонна, поэтому наибольшее значение будет в найденной точке

Внимательный читатель наверняка заметит, что мы не выписывали область допустимых значений корня и логарифма. Но этого и не требовалось: внутри стоят функции, значения которых всегда положительны.

Следствия из области определения функции

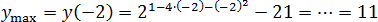

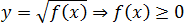

Иногда для решения задачи B15 недостаточно просто найти вершину параболы. Искомое значение может лежать на конце отрезка, а вовсе не в точке экстремума. Если в задаче вообще не указан отрезок, смотрим на область допустимых значений исходной функции. А именно:

Аргумент логарифма должен быть положительным:

y = log a f ( x ) ⇒ f ( x ) > 0

Арифметический квадратный корень существует только из неотрицательных чисел:

Знаменатель дроби не должен равняться нулю:

Обратите внимание еще раз: ноль вполне может быть под корнем, но в логарифме или знаменателе дроби — никогда. Посмотрим, как это работает на конкретных примерах:

Задача. Найдите наибольшее значение функции:

Под корнем снова квадратичная функция: Ее график — парабола, но ветви вниз, поскольку Значит, парабола уходит на минус бесконечность, что недопустимо, поскольку арифметический квадратный корень из отрицательного числа не существует.

Выписываем область допустимых значений (ОДЗ):

3 − 2 x − x 2 ≥ 0 ⇒ x 2 + 2 x − 3 ≤ 0 ⇒

Теперь найдем вершину параболы:

Точка принадлежит отрезку ОДЗ — и это хорошо. Теперь считаем значение функции а также на концах ОДЗ:

Итак, получили числа 2 и 0. Нас просят найти наибольшее — это число 2.

Задача. Найдите наименьшее значение функции:

Внутри логарифма стоит квадратичная функция Это парабола ветвями вниз, но в логарифме не может быть отрицательных чисел, поэтому выписываем ОДЗ:

6 x − x 2 − 5 > 0 ⇒ x 2 − 6 x + 5 x 0 = − b /(2 a ) = −6/(2 · (−1)) = −6/(−2) = 3

Вершина параболы подходит по ОДЗ: Но поскольку концы отрезка нас не интересуют, считаем значение функции только

y min = y (3) = log 0,5 (6 · 3 − 3 2 − 5) =

Наибольшее и наименьшее значение функции

На практике довольно часто приходится использовать производную для того, чтобы вычислить самое большое и самое маленькое значение функции. Мы выполняем это действие тогда, когда выясняем, как минимизировать издержки, увеличить прибыль, рассчитать оптимальную нагрузку на производство и др., то есть в тех случаях, когда нужно определить оптимальное значение какого-либо параметра. Чтобы решить такие задачи верно, надо хорошо понимать, что такое наибольшее и наименьшее значение функции.

Обычно мы определяем эти значения в рамках некоторого интервала x , который может в свою очередь соответствовать всей области определения функции или ее части. Это может быть как отрезок [ a ; b ] , так и открытый интервал ( a ; b ) , ( a ; b ] , [ a ; b ) , бесконечный интервал ( a ; b ) , ( a ; b ] , [ a ; b ) либо бесконечный промежуток — ∞ ; a , ( — ∞ ; a ] , [ a ; + ∞ ) , ( — ∞ ; + ∞ ) .

В этом материале мы расскажем, как вычисляется наибольшее и наименьшее значение явно заданной функции с одной переменной y=f(x) y = f ( x ) .

Основные определения

Начнем, как всегда, с формулировки основных определений.

Наибольшее значение функции y = f ( x ) на некотором промежутке x – это значение m a x y = f ( x 0 ) x ∈ X , которое при любом значении x x ∈ X , x ≠ x 0 делает справедливым неравенство f ( x ) ≤ f ( x 0 ) .

Наименьшее значение функции y = f ( x ) на некотором промежутке x – это значение m i n x ∈ X y = f ( x 0 ) , которое при любом значении x ∈ X , x ≠ x 0 делает справедливым неравенство f(X f ( x ) ≥ f ( x 0 ) .

Данные определения являются достаточно очевидными. Еще проще можно сказать так: наибольшее значение функции – это ее самое большое значение на известном интервале при абсциссе x 0 , а наименьшее – это самое маленькое принимаемое значение на том же интервале при x 0 .

Стационарными точками называются такие значения аргумента функции, при которых ее производная обращается в 0 .

Зачем нам нужно знать, что такое стационарные точки? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить теорему Ферма. Из нее следует, что стационарная точка – это такая точка, в которой находится экстремум дифференцируемой функции (т.е. ее локальный минимум или максимум). Следовательно, функция будет принимать наименьшее или наибольшее значение на некотором промежутке именно в одной из стационарных точек.

Еще функция может принимать наибольшее или наименьшее значение в тех точках, в которых сама функция является определенной, а ее первой производной не существует.

Первый вопрос, который возникает при изучении этой темы: во всех ли случаях мы может определить наибольшее или наименьшее значение функции на заданном отрезке? Нет, мы не можем этого сделать тогда, когда границы заданного промежутка будут совпадать с границами области определения, или если мы имеем дело с бесконечным интервалом. Бывает и так, что функция в заданном отрезке или на бесконечности будет принимать бесконечно малые или бесконечно большие значения. В этих случаях определить наибольшее и/или наименьшее значение не представляется возможным.

Более понятными эти моменты станут после изображения на графиках:

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке

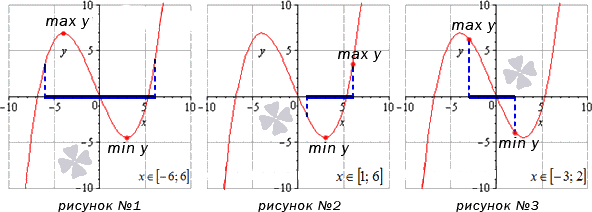

Первый рисунок показывает нам функцию, которая принимает наибольшее и наименьшее значения ( m a x y и m i n y ) в стационарных точках, расположенных на отрезке [ — 6 ; 6 ] .

Разберем подробно случай, указанный на втором графике. Изменим значение отрезка на [ 1 ; 6 ] и получим, что наибольшее значение функции будет достигаться в точке с абсциссой в правой границе интервала, а наименьшее – в стационарной точке.

На третьем рисунке абсциссы точек представляют собой граничные точки отрезка [ — 3 ; 2 ] . Они соответствуют наибольшему и наименьшему значению заданной функции.

Наибольшее и наименьшее значение функции на открытом интервале

Теперь посмотрим на четвертый рисунок. В нем функция принимает m a x y (наибольшее значение) и m i n y (наименьшее значение) в стационарных точках на открытом интервале ( — 6 ; 6 ) .

Если мы возьмем интервал [ 1 ; 6 ) , то можно сказать, что наименьшее значение функции на нем будет достигнуто в стационарной точке. Наибольшее значение нам будет неизвестно. Функция могла бы принять наибольшее значение при x , равном 6 , если бы x = 6 принадлежала интервалу. Именно этот случай нарисован на графике 5 .

На графике 6 наименьшее значение данная функция приобретает в правой границе интервала ( — 3 ; 2 ] , а о наибольшем значении мы не можем сделать определенных выводов.

Наибольшее и наименьшее значение функции на бесконечности

На рисунке 7 мы видим, что функция будет иметь m a x y в стационарной точке, имеющей абсциссу, равную 1 . Наименьшего значения функция достигнет на границе интервала с правой стороны. На минус бесконечности значения функции будут асимптотически приближаться к y = 3 .

Если мы возьмем интервал x ∈ 2 ; + ∞ , то увидим, что заданная функция не будет принимать на нем ни наименьшего, ни наибольшего значения. Если x стремится к 2 , то значения функции будут стремиться к минус бесконечности, поскольку прямая x = 2 – это вертикальная асимптота. Если же абсцисса стремится к плюс бесконечности, то значения функции будут асимптотически приближаться к y = 3 . Именно этот случай изображен на рисунке 8 .

Как найти наибольшее и наименьшее значение непрерывной функции на заданном отрезке

В этом пункте мы приведем последовательность действий, которую нужно выполнить для нахождения наибольшего или наименьшего значения функции на некотором отрезке.

- Для начала найдем область определения функции. Проверим, входит ли в нее заданный в условии отрезок.

- Теперь вычислим точки, содержащиеся в данном отрезке, в которых не существует первой производной. Чаще всего их можно встретить у функций, аргумент которых записан под знаком модуля, или у степенных функций, показатель которых является дробно рациональным числом.

- Далее выясним, какие стационарные точки попадут в заданный отрезок. Для этого надо вычислить производную функции, потом приравнять ее к 0 и решить получившееся в итоге уравнение, после чего выбрать подходящие корни. Если у нас не получится ни одной стационарной точки или они не будут попадать в заданный отрезок, то мы переходим к следующему шагу.

- Определим, какие значения будет принимать функция в заданных стационарных точках (если они есть), или в тех точках, в которых не существует первой производной (если они есть), либо же вычисляем значения для x = a и x = b .

- 5. У нас получился ряд значений функции, из которых теперь нужно выбрать самое больше и самое маленькое. Это и будут наибольшее и наименьшее значения функции, которые нам нужно найти.

Посмотрим, как правильно применить этот алгоритм при решении задач.

Условие: задана функция y = x 3 + 4 x 2 . Определите ее наибольшее и наименьшее значение на отрезках [ 1 ; 4 ] и [ — 4 ; — 1 ] .

Решение:

Начнем с нахождения области определения данной функции. В этом случае ей будет множество всех действительных чисел, кроме 0 . Иными словами, D ( y ) : x ∈ ( — ∞ ; 0 ) ∪ 0 ; + ∞ . Оба отрезка, заданных в условии, будут находиться внутри области определения.

Теперь вычисляем производную функции согласно правилу дифференцирования дроби:

y ‘ = x 3 + 4 x 2 ‘ = x 3 + 4 ‘ · x 2 — x 3 + 4 · x 2 ‘ x 4 = = 3 x 2 · x 2 — ( x 3 — 4 ) · 2 x x 4 = x 3 — 8 x 3

Мы узнали, что производная функции будет существовать во всех точках отрезков [ 1 ; 4 ] и [ — 4 ; — 1 ] .

Теперь нам надо определить стационарные точки функции. Сделаем это с помощью уравнения x 3 — 8 x 3 = 0 . У него есть только один действительный корень, равный 2 . Он будет стационарной точкой функции и попадет в первый отрезок [ 1 ; 4 ] .

Вычислим значения функции на концах первого отрезка и в данной точке, т.е. для x = 1 , x = 2 и x = 4 :

y ( 1 ) = 1 3 + 4 1 2 = 5 y ( 2 ) = 2 3 + 4 2 2 = 3 y ( 4 ) = 4 3 + 4 4 2 = 4 1 4

Мы получили, что наибольшее значение функции m a x y x ∈ [ 1 ; 4 ] = y ( 2 ) = 3 будет достигнуто при x = 1 , а наименьшее m i n y x ∈ [ 1 ; 4 ] = y ( 2 ) = 3 – при x = 2 .

Второй отрезок не включает в себя ни одной стационарной точки, поэтому нам надо вычислить значения функции только на концах заданного отрезка:

y ( — 1 ) = ( — 1 ) 3 + 4 ( — 1 ) 2 = 3

Значит, m a x y x ∈ [ — 4 ; — 1 ] = y ( — 1 ) = 3 , m i n y x ∈ [ — 4 ; — 1 ] = y ( — 4 ) = — 3 3 4 .

Ответ: Для отрезка [ 1 ; 4 ] — m a x y x ∈ [ 1 ; 4 ] = y ( 2 ) = 3 , m i n y x ∈ [ 1 ; 4 ] = y ( 2 ) = 3 , для отрезка [ — 4 ; — 1 ] — m a x y x ∈ [ — 4 ; — 1 ] = y ( — 1 ) = 3 , m i n y x ∈ [ — 4 ; — 1 ] = y ( — 4 ) = — 3 3 4 .

Как найти наибольшее и наименьшее значение непрерывной функции на открытом или бесконечном интервале

Перед тем как изучить данный способ, советуем вам повторить, как правильно вычислять односторонний предел и предел на бесконечности, а также узнать основные методы их нахождения. Чтобы найти наибольшее и/или наименьшее значение функции на открытом или бесконечном интервале, выполняем последовательно следующие действия.

- Для начала нужно проверить, будет ли заданный интервал являться подмножеством области определения данной функции.

- Определим все точки, которые содержатся в нужном интервале и в которых не существует первой производной. Обычно они бывают у функций, где аргумент заключен в знаке модуля, и у степенных функций с дробно рациональным показателем. Если же эти точки отсутствуют, то можно переходить к следующему шагу.

- Теперь определим, какие стационарные точки попадут в заданный промежуток. Сначала приравняем производную к 0 , решим уравнение и подберем подходящие корни. Если у нас нет ни одной стационарной точки или они не попадают в заданный интервал, то сразу переходим к дальнейшим действиям. Их определяет вид интервала.

- Если интервал имеет вид [ a ; b ) , то нам надо вычислить значение функции в точке x = a и односторонний предел lim x → b — 0 f ( x ) .

- Если интервал имеет вид ( a ; b ] , то нам надо вычислить значение функции в точке x = b и односторонний предел lim x → a + 0 f ( x ) .

- Если интервал имеет вид ( a ; b ) , то нам надо вычислить односторонние пределы lim x → b — 0 f ( x ) , lim x → a + 0 f ( x ) .

- Если интервал имеет вид [ a ; + ∞ ) , то надо вычислить значение в точке x = a и предел на плюс бесконечности lim x → + ∞ f ( x ) .

- Если интервал выглядит как ( — ∞ ; b ] , вычисляем значение в точке x = b и предел на минус бесконечности lim x → — ∞ f ( x ) .

- Если — ∞ ; b , то считаем односторонний предел lim x → b — 0 f ( x ) и предел на минус бесконечности lim x → — ∞ f ( x )

- Если же — ∞ ; + ∞ , то считаем пределы на минус и плюс бесконечности lim x → + ∞ f ( x ) , lim x → — ∞ f ( x ) .

- В конце нужно сделать вывод на основе полученных значений функции и пределов. Здесь возможно множество вариантов. Так, если односторонний предел равен минус бесконечности или плюс бесконечности, то сразу понятно, что о наименьшем и наибольшем значении функции сказать ничего нельзя. Ниже мы разберем один типичный пример. Подробные описания помогут вам понять, что к чему. При необходимости можно вернуться к рисункам 4 — 8 в первой части материала.

Пример 2

Условие: дана функция y = 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 . Вычислите ее наибольшее и наименьшее значение в интервалах — ∞ ; — 4 , — ∞ ; — 3 , ( — 3 ; 1 ] , ( — 3 ; 2 ) , [ 1 ; 2 ) , 2 ; + ∞ , [ 4 ; + ∞ ) .

Решение

Первым делом находим область определения функции. В знаменателе дроби стоит квадратный трехчлен, который не должен обращаться в 0 :

x 2 + x — 6 = 0 D = 1 2 — 4 · 1 · ( — 6 ) = 25 x 1 = — 1 — 5 2 = — 3 x 2 = — 1 + 5 2 = 2 ⇒ D ( y ) : x ∈ ( — ∞ ; — 3 ) ∪ ( — 3 ; 2 ) ∪ ( 2 ; + ∞ )

Мы получили область определения функции, к которой принадлежат все указанные в условии интервалы.

Теперь выполним дифференцирование функции и получим:

y ‘ = 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 ‘ = 3 · e 1 x 2 + x — 6 ‘ = 3 · e 1 x 2 + x — 6 · 1 x 2 + x — 6 ‘ = = 3 · e 1 x 2 + x — 6 · 1 ‘ · x 2 + x — 6 — 1 · x 2 + x — 6 ‘ ( x 2 + x — 6 ) 2 = — 3 · ( 2 x + 1 ) · e 1 x 2 + x — 6 x 2 + x — 6 2

Следовательно, производные функции существуют на всей области ее определения.

Перейдем к нахождению стационарных точек. Производная функции обращается в 0 при x = — 1 2 . Это стационарная точка, которая находится в интервалах ( — 3 ; 1 ] и ( — 3 ; 2 ) .

Вычислим значение функции при x = — 4 для промежутка ( — ∞ ; — 4 ] , а также предел на минус бесконечности:

y ( — 4 ) = 3 e 1 ( — 4 ) 2 + ( — 4 ) — 6 — 4 = 3 e 1 6 — 4 ≈ — 0 . 456 lim x → — ∞ 3 e 1 x 2 + x — 6 = 3 e 0 — 4 = — 1

Поскольку 3 e 1 6 — 4 > — 1 , значит, m a x y x ∈ ( — ∞ ; — 4 ] = y ( — 4 ) = 3 e 1 6 — 4 . Это не дает нам возможности однозначно определить наименьшее значение функции. Мы можем только сделать вывод, что внизу есть ограничение — 1 , поскольку именно к этому значению функция приближается асимптотически на минус бесконечности.

Особенностью второго интервала является то, что в нем нет ни одной стационарной точки и ни одной строгой границы. Следовательно, ни наибольшего, ни наименьшего значения функции мы вычислить не сможем. Определив предел на минус бесконечности и при стремлении аргумента к — 3 с левой стороны, мы получим только интервал значений:

lim x → — 3 — 0 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = lim x → — 3 — 0 3 e 1 ( x + 3 ) ( x — 3 ) — 4 = 3 e 1 ( — 3 — 0 + 3 ) ( — 3 — 0 — 2 ) — 4 = = 3 e 1 ( + 0 ) — 4 = 3 e + ∞ — 4 = + ∞ lim x → — ∞ 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = 3 e 0 — 4 = — 1

Значит, значения функции будут расположены в интервале — 1 ; + ∞

Чтобы найти наибольшее значение функции в третьем промежутке, определим ее значение в стационарной точке x = — 1 2 , если x = 1 . Также нам надо будет знать односторонний предел для того случая, когда аргумент стремится к — 3 с правой стороны:

y — 1 2 = 3 e 1 — 1 2 2 + — 1 2 — 6 — 4 = 3 e 4 25 — 4 ≈ — 1 . 444 y ( 1 ) = 3 e 1 1 2 + 1 — 6 — 4 ≈ — 1 . 644 lim x → — 3 + 0 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = lim x → — 3 + 0 3 e 1 ( x + 3 ) ( x — 2 ) — 4 = 3 e 1 — 3 + 0 + 3 ( — 3 + 0 — 2 ) — 4 = = 3 e 1 ( — 0 ) — 4 = 3 e — ∞ — 4 = 3 · 0 — 4 = — 4

У нас получилось, что наибольшее значение функция примет в стационарной точке m a x y x ∈ ( 3 ; 1 ] = y — 1 2 = 3 e — 4 25 — 4 . Что касается наименьшего значения, то его мы не можем определить. Все, что нам известно, – это наличие ограничения снизу до — 4 .

Для интервала ( — 3 ; 2 ) возьмем результаты предыдущего вычисления и еще раз подсчитаем, чему равен односторонний предел при стремлении к 2 с левой стороны:

y — 1 2 = 3 e 1 — 1 2 2 + — 1 2 — 6 — 4 = 3 e — 4 25 — 4 ≈ — 1 . 444 lim x → — 3 + 0 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = — 4 lim x → 2 — 0 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = lim x → — 3 + 0 3 e 1 ( x + 3 ) ( x — 2 ) — 4 = 3 e 1 ( 2 — 0 + 3 ) ( 2 — 0 — 2 ) — 4 = = 3 e 1 — 0 — 4 = 3 e — ∞ — 4 = 3 · 0 — 4 = — 4

Значит, m a x y x ∈ ( — 3 ; 2 ) = y — 1 2 = 3 e — 4 25 — 4 , а наименьшее значение определить невозможно, и значения функции ограничены снизу числом — 4 .

Исходя из того, что у нас получилось в двух предыдущих вычислениях, мы можем утверждать, что на интервале [ 1 ; 2 ) наибольшее значение функция примет при x = 1 , а найти наименьшее невозможно.

На промежутке ( 2 ; + ∞ ) функция не достигнет ни наибольшего, ни наименьшего значения, т.е. она будет принимать значения из промежутка — 1 ; + ∞ .

lim x → 2 + 0 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = lim x → — 3 + 0 3 e 1 ( x + 3 ) ( x — 2 ) — 4 = 3 e 1 ( 2 + 0 + 3 ) ( 2 + 0 — 2 ) — 4 = = 3 e 1 ( + 0 ) — 4 = 3 e + ∞ — 4 = + ∞ lim x → + ∞ 3 e 1 x 2 + x — 6 — 4 = 3 e 0 — 4 = — 1

Вычислив, чему будет равно значение функции при x = 4 , выясним, что m a x y x ∈ [ 4 ; + ∞ ) = y ( 4 ) = 3 e 1 14 — 4 , и заданная функция на плюс бесконечности будет асимптотически приближаться к прямой y = — 1 .

Сопоставим то, что у нас получилось в каждом вычислении, с графиком заданной функции. На рисунке асимптоты показаны пунктиром.

Это все, что мы хотели рассказать о нахождении наибольшего и наименьшего значения функции. Те последовательности действий, которые мы привели, помогут сделать необходимые вычисления максимально быстро и просто. Но помните, что зачастую бывает полезно сначала выяснить, на каких промежутках функция будет убывать, а на каких возрастать, после чего можно делать дальнейшие выводы. Так можно более точно определить наибольшее и наименьшее значение функции и обосновать полученные результаты.

Задание 11 Профильного ЕГЭ по математике

Задание 11 первой части Профильного ЕГЭ по математике — это нахождение точек максимума и минимума функции, а также наибольших и наименьших значений функции с помощью производной.

Вот какие типы задач могут встретиться в этом задании:

Нахождение точек максимума и минимума функций

Исследование сложных функций

Нахождение наибольших и наименьших значений функций на отрезке

Нахождение точек максимума и минимума функций

1. Найдите точку максимума функции

Найдем производную функции.

Приравняем производную к нулю. Получим:

Исследуем знаки производной.

В точке производная меняет знак с «плюса» на «минус». Значит, — точка максимума функции

2. Найдите точку минимума функции

Найдем производную функции.

Приравняем производную к нулю.

Определим знаки производной.

В точке производная меняет знак с «минуса» на «плюс». Значит, — точка минимума функции

Исследование сложных функций

3. Найдите точку максимума функции

Перед нами сложная функция Возможно, вы знаете формулы производной сложной функции. Но вообще-то их изучают на первом курсе вуза, поэтому мы решим задачу более простым способом.

Так как функция монотонно возрастает, точка максимума функции .будет при том же , что и точка максимума функции А ее найти легко.

при . В точке производная меняет знак с «плюса» на «минус». Значит, — точка максимума функции .

Заметим, что точку максимума функции можно найти и без производной.

Графиком функции является парабола ветвями вниз, и наибольшее значение достигается в вершине параболы, то есть при

4. Найдите абсциссу точки максимума функции

Напомним, что абсцисса — это координата по

Снова сложная функция. Применяем тот же прием, что и в предыдущей задаче.

Так как функция монотонно возрастает, точка максимума функции является и точкой максимума функции

Это вершина квадратичной параболы

Нахождение наибольших и наименьших значений функций на отрезке

5. Найдите наибольшее значение функции на отрезке

Мы помним, что наибольшее значение функции на отрезке может достигаться либо в точке максимума, либо на конце отрезка. Эти случаи показаны на рисунке.

Будем искать точку максимума функции с помощью производной. Найдем производную и приравняем ее к нулю.

Найдем знаки производной.

В точке производная равна нулю и меняет знак с «+» на «-«. Значит, x = — 2 — точка максимума функции . Поскольку при функция убывает, В этой задаче значение функции на концах отрезка искать не нужно.

6. Найдите наименьшее значение функции на отрезке

Найдем производную функции и приравняем ее к нулю.

Найдем знаки производной.

Точка — точка минимума функции . Точка не лежит на отрезке Поэтому

7. Найдите наименьшее значение функции на отрезке

Иногда перед тем, как взять производную, формулу функции полезно упростить.

Мы применили формулу для логарифма произведения. при

Если

Значит, — точка минимума функции . В этой точке и достигается наименьшее значение функции на отрезке

8. Найдите наибольшее значение функции на отрезке

Найдем производную функции

Приравняем производную к нулю:

Найдем знаки производной на отрезке

При знак производной меняется с «плюса» на «минус». Значит, — точка максимума функции

Мы нашли точку максимума, но это еще не все. Сравним значения функции в точке максимума и на конце отрезка, то есть при и

Заметим, что если вам попадется такая задача в первой части ЕГЭ по математике, то находить значение функции при не обязательно. Как мы видим, это значение — число иррациональное. А в первой части ЕГЭ по математике ответом может быть только целое число или конечная десятичная дробь.

9. Найдите наименьшее значение функции на отрезке [0;2].

Снова сложная функция. Запишем полезные формулы:

Найдем производную функции

10. Найдите наибольшее значение функции на отрезке

Как всегда, возьмем производную функции и приравняем ее к нулю.

По условию, . На этом отрезке условие выполняется только для Найдем знаки производной слева и справа от точки

В точке производная функции меняет знак с «плюса» на «минус». Значит, точка — точка максимума функции . Других точек экстремума на отрезке функция не имеет, и наибольшее значение функции на отрезке достигается при

11.Найдите наименьшее значение функции на отрезке

Найдем производную функции и приравняем ее к нулю.

Что это значит? Производная функции не равна нулю ни в какой точке. Это значит, что знак производной в любой точке одинаков, а функция не имеет экстремумов и является монотонной.

Поскольку , получим, что

Значит, наименьшее свое значение функция принимает в левом конце отрезка , то есть при

http://zaochnik.com/spravochnik/matematika/funktsii/naibolshee-i-naimenshee-znachenie-funktsii/

http://ege-study.ru/zadanie-12-profilnogo-EGE-po-matematike

Факт 1.

(bullet) Возьмем некоторое неотрицательное число (a) (то есть (ageqslant 0)). Тогда (арифметическим) квадратным корнем из числа (a) называется такое неотрицательное число (b), при возведении которого в квадрат мы получим число (a): [sqrt a=bquad text{то же самое, что }quad a=b^2] Из определения следует, что (ageqslant 0, bgeqslant 0). Эти ограничения являются важным условием существования квадратного корня и их следует запомнить!

Вспомним, что любое число при возведении в квадрат дает неотрицательный результат. То есть (100^2=10000geqslant 0) и ((-100)^2=10000geqslant 0).

(bullet) Чему равен (sqrt{25})? Мы знаем, что (5^2=25) и ((-5)^2=25). Так как по определению мы должны найти неотрицательное число, то (-5) не подходит, следовательно, (sqrt{25}=5) (так как (25=5^2)).

Нахождение значения (sqrt a) называется извлечением квадратного корня из числа (a), а число (a) называется подкоренным выражением.

(bullet) Исходя из определения, выражения (sqrt{-25}), (sqrt{-4}) и т.п. не имеют смысла.

Факт 2.

Для быстрых вычислений полезно будет выучить таблицу квадратов натуральных чисел от (1) до (20): [begin{array}{|ll|}

hline

1^2=1 & quad11^2=121 \

2^2=4 & quad12^2=144\

3^2=9 & quad13^2=169\

4^2=16 & quad14^2=196\

5^2=25 & quad15^2=225\

6^2=36 & quad16^2=256\

7^2=49 & quad17^2=289\

8^2=64 & quad18^2=324\

9^2=81 & quad19^2=361\

10^2=100& quad20^2=400\

hline end{array}]

Факт 3.

Какие действия можно выполнять с квадратными корнями?

(bullet) Сумма или разность квадратных корней НЕ РАВНА квадратному корню из суммы или разности, то есть [sqrt apmsqrt bne sqrt{apm b}] Таким образом, если вам нужно вычислить, например, (sqrt{25}+sqrt{49}), то первоначально вы должны найти значения (sqrt{25}) и (sqrt{49}), а затем их сложить. Следовательно, [sqrt{25}+sqrt{49}=5+7=12] Если значения (sqrt a) или (sqrt b) при сложении (sqrt

a+sqrt b) найти не удается, то такое выражение дальше не преобразуется и остается таким, как есть. Например, в сумме (sqrt

2+ sqrt {49}) мы можем найти (sqrt{49}) – это (7), а вот (sqrt

2) никак преобразовать нельзя, поэтому (sqrt 2+sqrt{49}=sqrt

2+7). Дальше это выражение, к сожалению, упростить никак нельзя

(bullet) Произведение/частное квадратных корней равно квадратному корню из произведения/частного, то есть [sqrt acdot sqrt b=sqrt{ab}quad text{и}quad

sqrt a:sqrt b=sqrt{a:b}] (при условии, что обе части равенств имеют смысл)

Пример: (sqrt{32}cdot sqrt 2=sqrt{32cdot

2}=sqrt{64}=8);

(sqrt{768}:sqrt3=sqrt{768:3}=sqrt{256}=16);

(sqrt{(-25)cdot (-64)}=sqrt{25cdot 64}=sqrt{25}cdot sqrt{64}=

5cdot 8=40).

(bullet) Пользуясь этими свойствами, удобно находить квадратные корни из больших чисел путем разложения их на множители.

Рассмотрим пример. Найдем (sqrt{44100}). Так как (44100:100=441), то (44100=100cdot 441). По признаку делимости число (441) делится на (9) (так как сумма его цифр равна 9 и делится на 9), следовательно, (441:9=49), то есть (441=9cdot 49).

Таким образом, мы получили: [sqrt{44100}=sqrt{9cdot 49cdot 100}=

sqrt9cdot sqrt{49}cdot sqrt{100}=3cdot 7cdot 10=210] Рассмотрим еще один пример: [sqrt{dfrac{32cdot 294}{27}}=

sqrt{dfrac{16cdot 2cdot 3cdot 49cdot 2}{9cdot 3}}= sqrt{

dfrac{16cdot4cdot49}{9}}=dfrac{sqrt{16}cdot sqrt4 cdot

sqrt{49}}{sqrt9}=dfrac{4cdot 2cdot 7}3=dfrac{56}3]

(bullet) Покажем, как вносить числа под знак квадратного корня на примере выражения (5sqrt2) (сокращенная запись от выражения (5cdot

sqrt2)). Так как (5=sqrt{25}), то [5sqrt2=sqrt{25}cdot sqrt2=sqrt{25cdot 2}=sqrt{50}] Заметим также, что, например,

1) (sqrt2+3sqrt2=4sqrt2),

2) (5sqrt3-sqrt3=4sqrt3)

3) (sqrt a+sqrt a=2sqrt a).

Почему так? Объясним на примере 1). Как вы уже поняли, как-то преобразовать число (sqrt2) мы не можем. Представим, что (sqrt2) – это некоторое число (a). Соответственно, выражение (sqrt2+3sqrt2) есть не что иное, как (a+3a) (одно число (a) плюс еще три таких же числа (a)). А мы знаем, что это равно четырем таким числам (a), то есть (4sqrt2).

Факт 4.

(bullet) Часто говорят “нельзя извлечь корень”, когда не удается избавиться от знака (sqrt {} ) корня (радикала) при нахождении значения какого-то числа. Например, извлечь корень из числа (16) можно, потому что (16=4^2), поэтому (sqrt{16}=4). А вот извлечь корень из числа (3), то есть найти (sqrt3), нельзя, потому что нет такого числа, которое в квадрате даст (3).

Такие числа (или выражения с такими числами) являются иррациональными. Например, числа (sqrt3, 1+sqrt2, sqrt{15}) и т.п. являются иррациональными.

Также иррациональными являются числа (pi) (число “пи”, приблизительно равное (3,14)), (e) (это число называют числом Эйлера, приблизительно оно равно (2,7)) и т.д.

(bullet) Обращаем ваше внимание на то, что любое число будет либо рациональным, либо иррациональным. А вместе все рациональные и все иррациональные числа образуют множество, называющееся множеством действительных (вещественных) чисел. Обозначается это множество буквой (mathbb{R}).

Значит, все числа, которые на данный момент мы знаем, называются вещественными числами.

Факт 5.

(bullet) Модуль вещественного числа (a) – это неотрицательное число (|a|), равное расстоянию от точки (a) до (0) на вещественной прямой. Например, (|3|) и (|-3|) равны 3, так как расстояния от точек (3) и (-3) до (0) одинаковы и равны (3).

(bullet) Если (a) – неотрицательное число, то (|a|=a).

Пример: (|5|=5); (qquad |sqrt2|=sqrt2).

(bullet) Если (a) – отрицательное число, то (|a|=-a).

Пример: (|-5|=-(-5)=5); (qquad |-sqrt3|=-(-sqrt3)=sqrt3).

Говорят, что у отрицательных чисел модуль “съедает” минус, а положительные числа, а также число (0), модуль оставляет без изменений.

НО такое правило годится только для чисел. Если у вас под знаком модуля находится неизвестная (x) (или какая-то другая неизвестная), например, (|x|), про которую мы не знаем, положительная она, равна нулю или отрицательная, то избавиться от модуля мы не можем. В этом случае это выражение таким и остается: (|x|).

(bullet) Имеют место следующие формулы: [{large{sqrt{a^2}=|a|}}] [{large{(sqrt{a})^2=a}},

text{ при условии } ageqslant 0] Очень часто допускается такая ошибка: говорят, что (sqrt{a^2}) и ((sqrt a)^2) – одно и то же. Это верно только в том случае, когда (a) – положительное число или ноль. А вот если (a) – отрицательное число, то это неверно. Достаточно рассмотреть такой пример. Возьмем вместо (a) число (-1). Тогда (sqrt{(-1)^2}=sqrt{1}=1), а вот выражение ((sqrt {-1})^2) вообще не существует (ведь нельзя под знак корня помещать отрицательные числа!).

Поэтому обращаем ваше внимание на то, что (sqrt{a^2}) не равен ((sqrt a)^2)!

Пример: 1) (sqrt{left(-sqrt2right)^2}=|-sqrt2|=sqrt2), т.к. (-sqrt2<0);

(phantom{00000}) 2) ((sqrt{2})^2=2).

(bullet) Так как (sqrt{a^2}=|a|), то [sqrt{a^{2n}}=|a^n|] (выражение (2n) обозначает четное число)

То есть при извлечении корня из числа, находящегося в какой-то степени, эта степень уменьшается в два раза.

Пример:

1) (sqrt{4^6}=|4^3|=4^3=64)

2) (sqrt{(-25)^2}=|-25|=25) (заметим, что если модуль не поставить, то получится, что корень из числа равен (-25); но мы помним, что по определению корня такого быть не может: у нас всегда при извлечении корня должно получаться положительное число или ноль)

3) (sqrt{x^{16}}=|x^8|=x^8) (так как любое число в четной степени неотрицательно)

Факт 6.

Как сравнить два квадратных корня?

(bullet) Для квадратных корней верно: если (sqrt a<sqrt b), то (a<b); если (sqrt a=sqrt b), то (a=b).

Пример:

1) сравним (sqrt{50}) и (6sqrt2). Для начала преобразуем второе выражение в (sqrt{36}cdot sqrt2=sqrt{36cdot 2}=sqrt{72}). Таким образом, так как (50<72), то и (sqrt{50}<sqrt{72}). Следовательно, (sqrt{50}<6sqrt2).

2) Между какими целыми числами находится (sqrt{50})?

Так как (sqrt{49}=7), (sqrt{64}=8), а (49<50<64), то (7<sqrt{50}<8), то есть число (sqrt{50}) находится между числами (7) и (8).

3) Сравним (sqrt 2-1) и (0,5). Предположим, что (sqrt2-1>0,5): [begin{aligned}

&sqrt 2-1>0,5 big| +1quad text{(прибавим единицу к обеим

частям)}\[1ex]

&sqrt2>0,5+1 big| ^2 quadtext{(возведем обе части в

квадрат)}\[1ex]

&2>1,5^2\

&2>2,25 end{aligned}] Видим, что мы получили неверное неравенство. Следовательно, наше предположение было неверным и (sqrt 2-1<0,5).

Заметим, что прибавление некоторого числа к обеим частям неравенства не влияет на его знак. Умножение/деление обеих частей неравенства на положительное число также не влияет на его знак, а умножение/деление на отрицательное число меняет знак неравенства на противоположный!

Возводить обе части уравнения/неравенства в квадрат можно ТОЛЬКО ТОГДА, когда обе части неотрицательные. Например, в неравенстве из предыдущего примера возводить обе части в квадрат можно, в неравенстве (-3<sqrt2) нельзя (убедитесь в этом сами)!

(bullet) Следует запомнить, что [begin{aligned}

&sqrt 2approx 1,4\[1ex]

&sqrt 3approx 1,7 end{aligned}] Знание приблизительного значения данных чисел поможет вам при сравнении чисел!

(bullet) Для того, чтобы извлечь корень (если он извлекается) из какого-то большого числа, которого нет в таблице квадратов, нужно сначала определить, между какими “сотнями” оно находится, затем – между какими “десятками”, а потом уже определить последнюю цифру этого числа. Покажем, как это работает, на примере.

Возьмем (sqrt{28224}). Мы знаем, что (100^2=10,000), (200^2=40,000) и т.д. Заметим, что (28224) находится между (10,000) и (40,000). Следовательно, (sqrt{28224}) находится между (100) и (200).

Теперь определим, между какими “десятками” находится наше число (то есть, например, между (120) и (130)). Также из таблицы квадратов знаем, что (11^2=121), (12^2=144) и т.д., тогда (110^2=12100), (120^2=14400), (130^2=16900), (140^2=19600), (150^2=22500), (160^2=25600), (170^2=28900). Таким образом, мы видим, что (28224) находится между (160^2) и (170^2). Следовательно, число (sqrt{28224}) находится между (160) и (170).

Попробуем определить последнюю цифру. Давайте вспомним, какие однозначные числа при возведении в квадрат дают на конце (4)? Это (2^2) и (8^2). Следовательно, (sqrt{28224}) будет заканчиваться либо на 2, либо на 8. Проверим это. Найдем (162^2) и (168^2):

(162^2=162cdot 162=26224)

(168^2=168cdot 168=28224).

Следовательно, (sqrt{28224}=168). Вуаля!

Определение «Корень»

Корень второй степени (квадратный корень) из числа a — это число, которое становится равным a, если число a возвести во вторую степень (в квадрат).

Например, √64 = 8 (√64 равно числу 8).

Формула: √a2 = a

Число, стоящее под знаком корня, называется подкоренным числом. Если под знаком корня стоит целое выражение, то его называют подкоренным выражением.

Свойство квадратного корня: для действительных чисел не существует квадратный корень из отрицательного числа, так как возведение числа в квадрат будет всегда неотрицательным числом.

Извлечение корней: примеры

Извлечь корень — значит найти значение корня (то есть найти число, при возведении которого в степень, получается подкоренное значение).

Например, извлечь корень из 64 – значит найти √64.

Найти корень из числа можно одним из следующих способов:

- Использование таблицы квадратов, таблицы кубов и т.д. В данном случае нужно просто найти нужное число в таблице и посмотреть, какому значению оно соответствует.

- Разложение подкоренного выражения (числа) на простые множители.

Порядок нахождения корня в этом случае будет следующим:

1. Разложение подкоренного значения на простые множители,

2. Объединение одинаковых множителей и их представление в виде степени с необходимым показателем.

Например, √144 = √2х2х2х2х3х3 = √(2х2)х(2х2)х(3х3) = √22х22х32 = √122 = 12

3. В случае, если невозможно найти корень из числа, то можно упростить подкоренное выражение (число). В этом случае применяется следующее правило: корень из произведения чисел равен произведению корней этих чисел.

Например, √72 = √2х2х2х3х3 = √(2х2)х2х(3х3) = √22х2х32 = √62х2 = 6√2 - Когда невозможно получить два одинаковых числа под знаком корня, это значит, что упростить такой корень нельзя.

Например, √130=√13х5х2 – упростить нельзя.

- Извлечение корня из дроби. В этом случае применяются следующие правила:

1. дробное число должно быть записано в виде обыкновенной дроби;

2. корень из дроби равен частному от деления корня числителя на корень знаменателя.

Например, √3,24 = √324/100 = √81/25 = √81 / √25 = 9/5 = 1,8. - Извлечение нечетной степени из отрицательных чисел. Чтобы извлечь корень нечетной степени из отрицательного числа необходимо извлечь его из положительного числа и поставить перед ним знак минус.

Например, чтобы найти корень третьей степени из (-125), нужно найти корень третьей степени из 125 (будет 5) и подставить знак минуса (будет -5).

Приведение корней с разными показателями

Для того, чтобы упростить выражение с корнями, которое содержит корни разных степеней, необходимо привести все корни к одной степени.

Для этого воспользуемся следующим свойством дроби: a = n√an.

Например, есть квадратный корень (второй степени √2 ) и кубический корень (третьей степени 3√3).

Во-первых, необходимо найти наименьшее общее кратное (НОК) для степеней. В нашем примере НОК=6 (2х3).

Во-вторых, применим свойство a = n√an: √2 = 2√2 = 6√23 = 6√8; 3√3 = 6√32 = 6√9

Получилось два корня одинаковой степени, с которыми можно совершать различные математические действия.

Корень: сложение и вычитание корней

Основное правила сложения и вычитания квадратных корней: сложение и вычитание квадратного корня возможны только при условии одинакового подкоренного выражения.

Примеры:

2√3 + 3√3 = 5√3

2√3 + 2√4 – не выполняется.

При этом, нужно рассмотреть возможность упростить выражения.

Пример: 2√3 + 3√12 = 2√3 + 3√2х2х3 = 2√3 + 3√ 22х3 = 2√3 + 6√3 = 8√3.

Алгоритм действия:

1. Упростить подкоренное выражение путем разложения на простые множители.

2. Затем нужно извлечь корень из квадратного числа и записать полученное значение перед знаком корня.

3. После процесса упрощения необходимо подчеркнуть корни с одинаковыми подкоренными выражениями — только их можно складывать и вычитать.

4. У корней с одинаковыми подкоренными выражениями необходимо сложить или вычесть множители, которые стоят перед знаком корня. Подкоренное выражение остается без изменений. Нельзя складывать или вычитать подкоренные числа!

Корень: умножение

Умножение корней без множителей

Произведение корней из чисел равно корню из произведения этих чисел.

√a*b=√a*√b

Важно: между собой можно умножать только одинаковые степени корней, то есть можно умножить один квадратный корень на другой, но нельзя умножить квадратный корень на корень кубической степени.

Примеры:

√2 х √3 = √6

√6 х √3 = √18 = √3х3х2 = 3√2

Умножение корней с множителями

При умножении корней с множителями нужно отдельно перемножить множители и подкорневые выражения (числа). Подкорневые числа можно перемножать между собой только в том случае, если они имеют одинаковые степени (см. умножение корней без множителей). В случае отсутствия множителя, он равен единице.

Примеры:

3√2 х √5 = (3х1) √(2*5) = 3√10

4√2 х 3√3 = (3х4) √(2х3) = 12√6

Корень: деление

Основной правило деления — подкоренные выражения делятся на подкоренные выражения, а множители на множители.

√a:b=√a:√b

В процессе деления квадратных корней дроби упрощаются.

Деление корней без множителей

Частное корней из чисел равно корню из частного этих чисел.

Важно: между собой можно делить только одинаковые степени корней, то есть можно делить один квадратный корень на другой, но нельзя делить квадратный корень на корень кубической степени.

Пример. √21:√3=√21:3=√7

Деление квадратных корней с множителями

При делении корней с множителями нужно отдельно разделить множители и подкорневые выражения (числа). Подкорневые числа можно делить между собой только в том случае, если они имеют одинаковые степени. В случае отсутствия множителя, он равен единице.

Пример. 12√32 : 6√16 = (12:6) √(32:16) = 2√2.

Примеры для практики

Поиск значений выражений — основное математическое действие. Им сопровождается каждый пример, задача. Поэтому чтобы вам было проще работать с различными математическими выражениями, подробно разберем способы и правила их решения в данной статье. Правила представлены в порядке увеличения сложности: от простейших выражений до выражений с функциями. Для лучшего понимания каждый пункт сопровождается подробным пояснением и расписанными примерами.

Поиск значения числовых выражений

Числовые выражения представляют собой математические задачи, состоящие, преимущественно, из чисел. Они подразделяются на несколько групп в зависимости от своей сложности: простейшие, со скобками, корнями, дробями и т.д. Каждый тип выражений подразумевает свои правила нахождения значения, порядок действий. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Простейшие числовые выражения. К простейшим числовым выражениям относятся примеры, состоящие из двух элементов:

- Числа (целые, дробные и т.д.);

- Знаки: «+», «—», «•» и «÷».

Чтобы найти значение выражения в данном случае, необходимо выполнить все арифметические действия (которые подразумевают конкретные знаки). В случае отсутствия скобок решение примера производится слева направо. Первыми выполняются действия деления и умножения. Вторыми — сложение и вычитание.

Пример 1. Решение числового выражения

Задача. Решить:

20 — 2 • 10 ÷ 5 — 4 = ?

Решение. Чтобы решить выражение, нам необходимо выполнить все арифметические действия в соответствии с установленными правилами. Поиск значения начинается с решения деления и умножения. В первую очередь находим произведение цифр 2 и 10 (если рассматривать с левой стороны, данное действие является первым по значимости). Получаем 20. Теперь это число делим на 5. Итог — 4. Когда известно значение основных действий, можем подставить его в наш пример:

20 — 4 — 4 = ?

Упрощенный пример также решаем слева направо: 20 — 4 = 16. Второе действие: 16 — 4 = 12. Ответ 12.

Решение без пояснений. 20 — 2 • 10 ÷ 5 — 4 = 20 — (2 • 10 ÷ 5) — 4 = 20 — 4 — 4 = 12.

Ответ. 12

Пример 2. Решение числового выражения

Задача. Решить:

0,2 — 5 • (— 4) + 1/2 • 5 • 4 = ?

Решение. Начинаем решение с умножения и деления. Умножая 5 на (— 4) получаем (— 20), т.к. производное сохраняет знак множителя. Далее умножаем 1/2 на 5. Для этого преобразуем дробь: 1/2 = 5/10 = 0,5. 0,5 умножаем на 5. Ответ — 2,5. Далее умножаем полученное число на 4. 2,5 • 4 = 10. Получаем следующее выражение:

0,2 — (— 20) + 10

Теперь нам остается решить сложение и вычитание. В первую очередь раскрываем скобку и получаем:

0,2 + 20 + 10 = 30,2

Решение без пояснений. 0,2 — 5 • (— 4) + 1/2 • 5 • 4 = 0,2 — (— 20) + 10 = 0,2 + 20 + 10 = 30,2

Ответ. 30,2

Находим значение выражения со скобками

Скобки определяют порядок действий при решении примера. Выражения, находящиеся внутри скобок «()» имеют первостепенную значимость, независимо от того, какое математическое действие в них выполняется.

Пример 3. Значение числового выражения со скобками

Задача. Решить:

5 + (7 — 2 • 3) • (6 — 4) ÷ 2 = ?

Решение. Начинаем нахождение значения выражения с решения скобок. Порядок действий определяется слева направо. При этом не забываем, что после раскрытия скобок в первую очередь решаем умножение и деление и лишь потом — вычитание и сложение:

- 7 — 2 • 3 = 7 — 6 = 1

- 6 — 4 = 2

Когда скобки решены, подставляем полученные значения в наш пример:

5 + 1 • 2 ÷ 2

Снова решаем все по порядку, не забывая о том, что деление и умножение выполняется в первую очередь:

- 1 • 2 = 2

- 2 ÷ 2 = 1

Упрощенное выражение выглядит следующим образом:

5 + 1 = 6

Решение без пояснений. 5 + (7 — 2 • 3) • (6 — 4) ÷ 2 = 5 + (7 — 6) • 2 ÷ 2 = 5+ 1 • 2 ÷ 2 = 5 + 1 = 6

Ответ. 6

Значение числового выражения со скобками

Задача. Решить:

4 + (3 + 1 + 4 • (2+3)) = ?

Решение. Подобные примеры решаются поэтапно. Помним, что поиск выражения со скобками начинается с решения скобок. Поэтому в первую очередь решаем:

3 + 1 + 4 • (2+3)

В уже упрощенном примере снова встречаются скобки. Их будем решать в первую очередь:

2 + 3 = 5

Теперь можем подставить определенное значение в общую скобку:

3 + 1 + 4 • 5

Начинаем решение с умножения и далее слева направо:

- 4 • 5 = 20

- 3 + 1 = 4

- 4 + 20 = 24

Далее подставляем полученный ответ вместо большой скобки и получаем:

4 + 24 = 28

Решение без пояснений. 4 + (3 + 1 + 4 • (2+3)) = 4 + (3 + 1 + 4 • 5) = 4 + (3 + 1 + 20) = 4 + 24 = 28

Ответ. 28

Важно: Чтобы правильно определить значение числового выражения с множественными скобками, необходимо выполнять все действия постепенно. Скобки читаются слева направо. Приоритет в решении внутри скобок остается за делением и умножением.

Поиск значения выражения с корнями

Часто алгебраические задания основываются на нахождении значений из-под корня. И если определить √4 несложно (напомним, это будет 2), то с примерами, которые полностью расположены под корнем, возникает ряд вопросов. На самом деле в таких заданиях нет ничего сложного. В данном случае порядок действий следующий:

- Решаем все выражение, которое находится под корнем (не забываем о правильной последовательности: сперва скобки, деление и умножение, а лишь потом — сложение и вычитание);

- Извлекаем корень из числа, которое получили в результате решения обычного примера.

Если же и под корнем имеется корень (например: √ 4 + 8 — √4), то начинаем решение примера с его извлечения (в нашем примере это будет: √ 4 + 8 — 2). Если подкоренные числа возведены во вторую степень, то их квадратный корень будет равняться модулю подкоренного выражения.

Значение числового выражения с корнями

Задача. Решить:

√ 2² • 2² • 3² = ?

Решение. Все действия под корнем одинаковы — умножение. Это дает нам право разделить выражение на множители. Получаем:

√2² • √2² • √3² = ?

Т.к. под квадратным корнем у нас числа, возведенные во вторую степень, получаем:

2 • 2 • 3 = 12

Решение без пояснений. √ 2² • 2² • 3² = √2² • √2² • √3² = 2 • 2 • 3 = 12

Ответ. 12

Нет времени решать самому?

Наши эксперты помогут!

Находим значение числовых выражений со степенями

Следующий математический знак, который имеет приоритет в процессе решения, — степени. Они представляют собой результат многократного умножения числа на себя. Само число является основанием степени. А количество операций умножения — ее показателем. Причем выражен он может быть не только целым числом, но и дробью, полноценным числовым выражением.

Начинается решение выражения со степенями с вычисления самих степеней. Если они представляют собой полноценное выражение (например: [3^{3 cdot 4-10}]), то его необходимо решить в нашем примере это будет: [3^{12-10}=3^{2}=9].

Задача. Решите:

[

3^{1 / 3} cdot 7^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=?

]

Решение. Чтобы решить это выражение со степенями, воспользуемся равенством:

[(a cdot b)^{r}=a^{r} cdot b^{r}]

Рассматривая пример слева направо, видим, что у первых двух множителей одинаковые степени. Это позволяет нам упростить выражение:

[

(3 cdot 7)^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=21^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}

]

Зная, что при умножении степени с одинаковыми показателями складываются, получаем следующее выражение:

[

21^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=21^{1 / 3+2 / 3}=21^{1}=21

]

Решение без пояснений: [3^{1 / 3} cdot 7^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=(3 cdot 7)^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=21^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=21^{1 / 3+2 / 3}=21^{1}=21]

Ответ. 21

Интересно: Этот же пример можно решить и другим способом, преобразовав число 21 в степени ⅔ в два множителя. В данном случае решение будет выглядеть следующим образом:

[3^{1 / 3} cdot 7^{1 / 3} cdot 21^{2 / 3}=3^{1 / 3} cdot 7^{1 / 3} cdot(3 cdot 7)^{2 / 3}=3^{1 / 3} cdot 7^{1 / 3} cdot 3^{2 / 3} cdot 7^{2 / 3}=3^{1 / 3+2 / 3} cdot 7^{1 / 3+2 / 3}=3^{1}+7^{1}=21]

Ответ. 21

Задача. Решить:

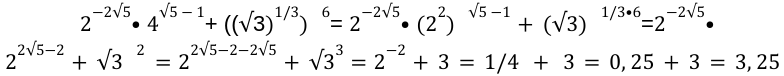

[

2^{-2 sqrt{5}} cdot 4^{sqrt{5}-1}+left((sqrt{3})^{1 / 3}right)^{6}

]

Решение. В данном случает получить точные числовые значения показателей степеней не удастся. Поэтому искать значение выражения с дробями в виде степени будем снова через упрощение:

Ответ. 3,25

Выражения с дробями

Поиск значения выражения дробей начинается с их приведения к общему виду. В большинстве случаев проще представить все значения в виде обыкновенной дроби с числителем и знаменателем. После преобразования всех чисел необходимо привести все дроби к общему знаменателю.

Важно: Прежде чем найти выражение дробей, необходимо провести вычисления в их знаменателе и числителе отдельно. В данном случае действуют стандартные правила решения.

Когда дроби приведены к единому знаменателю можно переходить к решению. Вычисление значений верхней строки (числителя) и нижней (знаменателя) производятся параллельно.

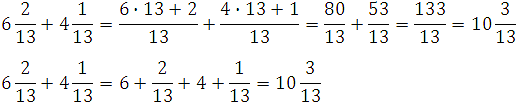

Задача. Решить:

[

6 frac{2}{13}+4 frac{1}{13}=?

]

Решение. Действуя по главному правилу, прежде чем найти значение числового выражения, преобразуем всего его части в простую дробь. Получаем:

[

frac{6 cdot 13+2}{13}+frac{4 cdot 13+1}{13}

]

Теперь выполняем вычисления в знаменателе и числителе и находим ответ:

[

frac{6 cdot 13+2}{13}+frac{4 cdot 13+1}{13}=frac{80}{13}+frac{53}{13}=frac{133}{13}=10 frac{3}{13}

]

Ответ. [10 frac{3}{13}]

Примеры(2):

Задача. Решить:

[

frac{2}{sqrt{5}-1}-frac{2 sqrt{5}-7}{4}-3=?

]

Решение. В данном примере мы не можем извлечь корень из пятерки. Но мы можем воспользоваться формулой разложения корней:

[

frac{2}{sqrt{5}-1}=frac{2(sqrt{5}+1)}{(sqrt{5}-1)(sqrt{5}+1)}=frac{2(sqrt{5}+1)}{5-1}=frac{2 sqrt{5}+2}{4}

]

Теперь можем придать нашему первоначальному выражению следующий вид:

[

frac{2 sqrt{5}+2}{4} frac{2 sqrt{5}-7}{4}-3=frac{2 sqrt{5}+2-2 sqrt{5}+7}{4}-3=frac{9}{4} 3=-frac{3}{4}

]

Ответ. [-frac{3}{4}].

Выражения с логарифмами

Как и степени, логарифмы (log), имеющиеся в выражении, вычисляются (если это возможно) в первую очередь. К примеру, зная, что [log _{2} 4=2] мы можем сразу упростить выражение [log _{2} 4+5 cdot 6] до простого и понятного 2 + 5*6 = 32.

Со степенями логарифмы объединяет и порядок выполнения действий. Прежде чем искать значение выражения логарифмов, необходимо вычислить его основание (если оно представлено математическим выражением).

В случаях, когда полное вычисление логарифма невозможно, производится упрощение примера.

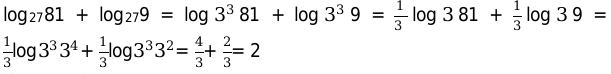

Задача. Решить:

[log _{27} 81+log _{27} 9=?]

Решение. Чтобы найти логарифм выражения, воспользуемся свойствами логарифмов и представим значение логарифмов со степенями:

Это позволит нам решить пример следующим образом:

Ответ. 2

Решаем выражения с тригонометрической функцией

Часто в выражениях встречаются тригонометрические функции. Всего их в математике шесть:

- Синус;

- Косинус;

- Котангенс;

- Тангенс;

- Секанс;

- Косеканс.

Изучение тригонометрии начинается в 9-м классе, когда ученики уже подготовлены к сложным задачам. Большинство заданий представляются с sin и cos. Остальные функции встречаются значительно реже.

В математических примерах, которые содержат sin, cos, tg и др. функции, вычисление тригонометрической функции производится в первую очередь. Если это невозможно — осуществляется упрощение выражения до получения краткой формулы.

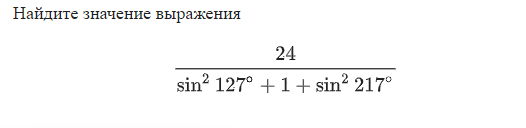

Задача. Решить:

[

frac{24}{sin ^{2} 127+1+sin ^{2} 217}

]

Решение. Разложим 217 на 90 и 127. Т.к. по формуле приведения sin(90 + a) = cosa, получаем:

sin217 — sin (90 + 127) = cos127

Теперь заменяем полученной формулой наше слагаемое в знаменателе дроби:

[

frac{24}{sin ^{2} 127+cos ^{2} 127+1}

]

Вспоминаем, что по тригонометрическому тождеству sin2a+ cos2 a= 1 (независимо от значения угла a). Поэтому одну часть слагаемого знаменателя (sin2127+ cos2127) преобразуем в единицу и получаем:

[

frac{24}{sin ^{2} 127+cos ^{2} 127+1}=frac{24}{1+1}=frac{24}{2}=2

]

Ответ. 2

Важно: Не стоит бояться буквенных тригонометрических значений. Большинство примеров построено таким образом, чтобы функции можно было заменить более удобной для вычисления формулой. Поэтому вместо того, чтобы пытаться сразу решить пример, стоит обратить внимание на особенности функций и возможность их приведения к подходящей формуле.

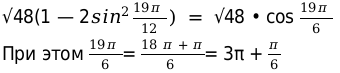

Задача. Решить:

[

sqrt{4} 8-sqrt{1} 92 sin ^{2} frac{19 pi}{12}=?

]

Решение. Начинаем решение с разбора второй дроби. Обращаем внимание, что 192 = 48 • 2. А значит, корень этого числа можно представить в виде 2√48. Зная это и используя формулу косинуса двойного угла, преобразим наше выражение:

Теперь по формуле приведения решаем наш пример:

[

sqrt{4} 8 cos left(3 pi+frac{pi}{6}right)=sqrt{4} 8left(-cos frac{pi}{6}right)=-sqrt{4} 8 cdot frac{sqrt{3}}{2}=-4 sqrt{3} cdot frac{sqrt{3}}{2}=-6

]

Ответ. — 6.

Общий случай: находим значения выражений с дробями, функциями, степенями и не только

Самым сложным считается поиск числовых выражений общих случаев. Они представляют собой тригонометрические примеры, которые могут содержать:

- Степени;

- Скобки;

- Корни;

- Функции и т.д.

Общие числовые выражения сложны только длительностью решения. В остальном же они ничуть не сложнее, чем решение каждого примера (со скобкой, степенями, функциями и т.д.) по отдельности.

Чтобы найти значение выражения с логарифмами, тригонометрическими функциями, скобками и/или другими действиями, необходимо помнить три основных правила:

- Упрощение. Прежде чем приступать к решению внимательно изучите выражение. Особенно — его степени, корни, логарифмы, функции. В большинстве случаев их можно сократить или заменить простым числовым значением еще до решения.

- Скобки. Независимо от типа выражения, действий, начинать решение всегда необходимо со скобок. Часто именно игнорирование этого правила приводит к получению неверного ответа или отсутствию решения в принципе.

- Общий вид. Старайтесь привести выражение к общему виду. Особенно это касается дробей. Смешанные и десятичные дроби преобразуйте в обычные.

- Последовательность. Действия в скобках и действия после их решения выполняются слева направо. В первую очередь необходимо совершать умножение и деление. Когда все произведения и частные найдены, можно переходить к сложению и вычитанию.

Для удобства решения и устранения возможных ошибок рекомендуем расставлять порядок действий непосредственно над математическими знаками.

Задача. Решить:

[

-frac{sqrt{2} sin left(frac{pi}{6}+2left(frac{2 pi}{5}+frac{3 pi}{5}right)right)+3}{operatorname{Ln} e^{2}}+left(1+3^{sqrt{9}}right)=?

]

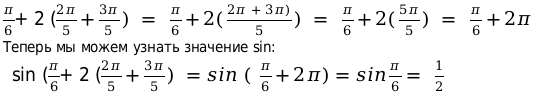

Решение. Чтобы решить этот пример, сначала найдем значение выражения числителя дроби, а точнее — подкоренного выражения. Для этого необходимо вычислить значение sin и общего выражения. Начинаем с раскрытия скобок в числителе:

Полученное значение можем подставить в подкоренное выражение для вычисления числителя дроби:

[

sqrt{2} sin cdotleft(frac{pi}{6}+2left(frac{2 pi}{5}+frac{3 pi}{5}right)+3=sqrt{4}=2right.

]

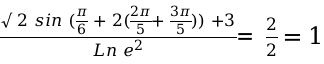

Со знаменателем дела обстоят куда проще:

[

ln e^{2}=2

]

Числитель и знаменатель у нас одинаковые, что позволяет нам их сократить:

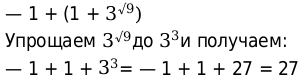

Теперь остается решить следующее выражение:

Ответ. 27

Как видите, при последовательном решении примеров с большим количеством действий нет ничего сложного. Главное — верно обозначить последовательность шагов и четко ей следовать.

Как найти значение выражения числителя дроби, подкорневого значения рационально?

Независимо от типа выражения решать его необходимо последовательно, руководствуясь стандартными правилами (описаны ранее). Но не стоит забывать, что во многих случаях поиск ответа может быть значительно упрощен за счет рационального подхода к решению. Основывается он на нескольких правилах.

Правило 1. Когда произведение равно нулю

Производное равно нулю в том случае, если хотя бы один из его сомножителей равен нулю. Если вы решаете пример из нескольких сомножителей, одним из которых является «0», то проводить многочисленные вычислительные действия не стоит.

Например, выражение [3 cdotleft(451+4+frac{18}{3}right)left(1-sin left(frac{3 pi}{4}right)right) cdot 0] будет равняться нулю.

Правило 2. Группировка и вынесение чисел

Ускорить процесс поиска ответа можно за счет группировки множителей, слагаемых или вынесения единого множителя за скобки. Также не стоит забывать о возможности сокращения дроби.

Например, выражение [frac{left(451+4+frac{18}{3}right)}{4left(451+4+frac{18}{3}right)}] решать не надо. Достаточно сократить скобки, чтобы получить ответ [=frac{1}{4}]

Решение примеров с переменными

Примеры с переменными отличаются от числовых только формой предоставления. В данном случае значения предоставляются дополнительно к выражению.

Пример задания: Найдите значение выражения 2x — y, если x = 2,5, а y = 2. В данном случае решение будет выглядеть следующим образом:

2x — y = 2 • 2,5 — 2 = 3

При этом в таких примерах сохраняются все описанные выше правила. Касается это и советов по рациональному решению примеров. Так, решать дробь [frac{sqrt{y}}{sqrt{y}}] бессмысленно, т.к. при любых значениях «y» ответ будет одинаковым — 1.