Как найти мецената

Меценат – человек, который на безвозмездной основе оказывает материальную помощь развитию науки и искусства. Поиск мецената порой отнимает большое количество времени и усилий. Чтобы не тратить их впустую, следует начать с подбора материалов, которые необходимы для привлечения материальных средств.

Инструкция

Обратитесь к состоятельным людям с предложением помочь вам. Особое внимание стоит обратить на владельцев крупного бизнеса. Многие предприниматели не жалеют средств и всеми силами поддерживают организации, нуждающиеся в их помощи. Сегодня многие из них уже имеют свои фонды и прикрепленные к ним детские дома, музеи и т.д. Однако шанс найти мецената остается всегда.

Соберите и структурируйте всю информацию, которая имеется о вашей организации. Как правило, меценаты спонсируют научные разработки, искусство, спорт и учреждения, связанные с ними. Займитесь поиском всех сведений, характеризующих деятельность вашей организации. Чем полнее и ярче будет освещена информация, тем выше вероятность, что ваше предложение заинтересует влиятельных людей.

Продумайте форму предоставления информации. Лучше создать несколько вариантов пакетов. Один из них должен быть универсальным, куда будет входить история развития организации, ее вклад в развитие науки или культуры, обоснование необходимости получения помощи. Дополнительные пакеты могут быть разработаны тогда, когда вы точно знаете, с кем будут вестись переговоры.

Пообщайтесь с человеком, который мог бы стать меценатом. Попробуйте определить по его жестам, поведению, темпу речи, к какому психотипу он относится и как лучше общаться с ним. Например, если вы встречаетесь с активным человеком, который довольно быстро говорит, перескакивает с одной темы на другую, то лучше делать упор на эмоциональной стороне переговоров. Рассказывайте потенциальному меценату о проектах, которые будут реализованы с его помощью, проведите экскурсию по организации, постарайтесь сделать так, чтобы он проникся вашей проблемой.

Будьте дружелюбными, логичными и твердыми в своих взглядах, если перед вами спокойный, уверенный в себе человек, не проявляющий никаких эмоций. Лучше всего идти на переговоры с таким меценатом, заранее подготовив договор, подписание которого положит начало вашему сотрудничеству.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Нарицательное название «меценат» происходит от имени римлянина Гая Цильния Мецената, который был покровителем искусств при императоре Октавиане Августе. Знатный римский вельможа, соратник императора Октавиана, прославился тем, что оказывал помощь талантливым поэтам и писателям, преследуемым властью. Он спас от смерти автора бессмертной «Энеиды» Вергилия и многих других деятелей культуры, чьи жизни находились под угрозой по политическим мотивам.

Были в Риме и другие покровители искусства, кроме Гая Мецената. Почему же именно его имя стало нарицательным и превратилось в современный термин? Дело в том, что все остальные богатые благотворители отказались бы заступаться за опального поэта или художника из-за страха перед императором. Но Гай Меценат имел на Октавиана Августа очень сильное влияние, и не боялся идти против его воли и желания. Он спас Вергилия. Поэт поддерживал политических противников императора и из-за этого впал в немилость. И единственный, кто пришел ему на помощь, – Меценат. Поэтому имя остальных благодетелей затерялось в веках, а он навсегда остался в памяти тех, кому бескорыстно помогал всю жизнь.

Почему люди становились меценатами?

Главной движущей силой здесь выступали следующие причины – высокая нравственность, мораль и религиозность меценатов. Представители купечества и дворянства видели в меценатстве миссию, возложенную Богом или судьбою. Общественное мнение активно поддерживало идеи сострадания и милосердия. Правильные традиции и религиозное воспитание привели к такому яркому явлению в истории России, как расцвет меценатства в конце XIX – начале XX веков.

История возникновения благотворительности и меценатства в России.

Благотворительность и меценатство в России имеют давние и глубокие традиции. Связывают их в первую очередь со временем появления в Киевской Руси христианства. В то время благотворительность существовала в качестве личной помощи нуждающимся. Начало благотворительности положил князь Владимир, официально обязав заниматься церковь и монастыри общественным присмотром.

История меценатства в России начинается с конца XVIII века, когда оно становится одной из форм благотворительности.

Дмитрий Михайлович Голицын (1721—1793)

Князь Дмитрий Михайлович Голицын — русский офицер и дипломат из рода Голицыных. В 1760-1761 гг. исполнял обязанности посла в Париже, а затем был отправлен послом в Вену, где сыграл большую роль в улучшении отношений российского двора с императором Иосифом II. Одним из первых среди русских он увлёкся собиранием полотен старых мастеров (художников Западной Европы, работавших до начала XVIII столетия).

Д. М. Голицын был известным благотворителем. 850 тысяч рублей, доходы от двух имений в 2 тыс. душ и свою картинную галерею он завещал на устройство и содержание больницы в Москве. Его воля была осуществлена двоюродным братом — князем А.М. Голицыным. Больница до 1917 года содержалась на средства князей Голицыных.

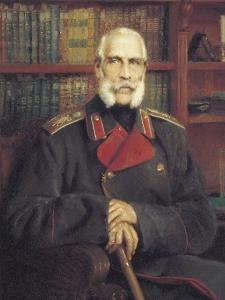

Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882)

Сергей Григорьевич Строганов был русским государственным деятелем, а также коллекционером и меценатом. Он стал учредителем художественной школы, куда принимали всех талантливых детей, вне зависимости от их происхождения и сословия.

Интересно, что она существует и сейчас, являясь одним из старейших художественных учреждений России. Нынешнее ее название — МГХПА им. С. Г. Строганова.

Интересен факт, что Строганов был не только почетным членом многих высших учебных заведений, но еще и главным воспитателем императора Александра III.

В 1859 году основал Московское археологическое общество. Являлся председателем Императорской Археологической комиссии, располагавшейся в его петербургском дворце в течение 23 лет. По высочайшему поручению граф руководил многотомным изданием «Древностей Российского государства», выходившим в свет в 1837-1874 гг. На средства графа был отреставрирован Дмитриевский собор во Владимире. Строганов являлся автором ряда опубликованных работ по истории древнерусской архитектуры и археологии.

Состоял членом комиссии по строительству Храма Христа Спасителя в Москве.

Занимался нумизматикой, оставил богатые коллекции русских монет и старинных икон.

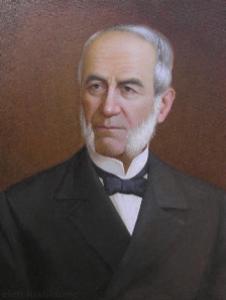

Александр Людвигович Штиглиц (1814-1884)

Александр Людвигович Штиглиц — крупнейший российский финансист и известный русский меценат. Сын придворного банкира, он в 1860 году стал управляющим Госбанка России.

Штиглиц спонсировал многие образовательные проекты российских деятелей культуры. Но наиболее значимым его пожертвованием считается учреждение на его средства в Петербурге Центрального училища технического рисования.

Здесь могли обучаться и мужчины, и женщины. Кроме того, при училище была оборудована великолепная библиотека и музей. Потратив на создание этого заведения более 1 млн. рублей, Штиглиц по праву считал его своим любимым детищем.

Теперь бывшее училище технического рисования Штиглица зовется Мухинским.

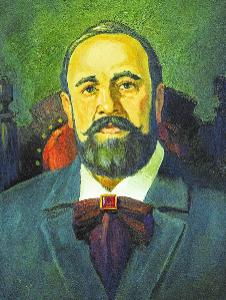

Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818-1901)

Козьма Терентьевич Солдатёнков — российский меценат, который по официальным данным за свою жизнь пожертвовал около пяти миллионов рублей. Все началось с того, что в 1850-х гг. он распорядился выдавать из собственных средств пособия всем жителям деревни Прокунино. Солдатёнков делал это в память о своих предках. Пособия выдавались каждой девушке, когда она выходила замуж, и каждому парню, когда он отправлялся на службу в армию.

Потомок крепостных крестьян Козьма Солдатёнков открывает в 1866 году богадельню и посвящает это событие отмене крепостного права 19 февраля 1861 года. Солдатенков поддерживал книгоиздание. Меценат был одним из покровителей Румянцевского музея и Московского университета. Свою коллекцию картин Солдатенков завещал Румянцевскому музею.

Солдатенков владел большим собранием предметов искусства и картин, которое насчитывало 258 картин, 17 скульптур, а также множество гравюр и книги. Он регулярно спонсировал больницы, дома для вдов и сирот.

Меценат выделил два миллиона рублей на создание бесплатной больницы для бедных, работники которой не обращали внимания на звания, сословия и религии. Эту больницу достраивали уже после смерти мецената. Ее назвали Солдатенковской, и в 1920 году переименовали в Боткинскую.

Гаврила Гаврилович Солодовников (1826-1901)

Гаврила Гаврилович Солодовников был купцом и российским меценатом. Именно он стал автором самого крупного в истории России пожертвования. Его состояние составляло около 22 миллионов рублей, 20 из которых Солодовников потратил на нужды общества.

Родился Гаврила Гаврилович в семье торговца бумагой. В 20 лет Солодовников уже стал купцом первой гильдии, а в 40 лет заработал свой первый миллион. Дела свои Солодовников вел пусть и не совсем чисто, но совесть свою успокоил, составив известное завещание: почти все состояние купца пошло на благотворительность. Именно Солодовников сделал первый взнос на строительство Московской консерватории. Вклада в 200 тысяч рублей хватило на сооружение роскошной мраморной лестницы. Усилиями купца на Большой Дмитровке был построен концертный зал с театральной сценой, где можно было ставить балеты и феерии. Сегодня он стал Театром оперетты, а тогда там разместилась Частная опера другого мецената, — Саввы Мамонтова.

Солодовников хотел стать дворянином. Задавшись этой целью, он решил построить в Москве полезное общественное заведение. Благодаря меценату в городе появилась Клиника кожных и венерических болезней, оснащенная всем необходимым. Сегодня в ее помещении располагается Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова. Тогда же в название клиники имя благодетеля отражено не было.

По завещанию купца его наследникам осталось около полумиллиона рублей, оставшиеся же 20 147 700 рублей были пущены на благие дела. Треть капитала пошла на обустройство земских женских училищ в ряде губерний, другая треть — на создание профессиональных школ и приюта для бездомных детей в Серпуховском уезде, а оставшаяся часть — на строительство домов с дешевыми квартирами для бедных и одиноких людей. Благодаря завещанию мецената в 1909 году на 2-й Мещанской улице появился первый дом «Свободный гражданин» с 1152 квартирами для одиноких людей. Там же был построен дом «Красный ромб» с 183 квартирами для семей. У этих домов были черты будущих коммун: свои магазин, столовая, прачечная, баня и библиотека.

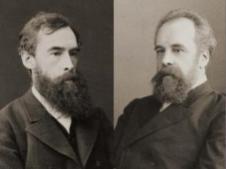

Третьяковы Павел Михайлович (1832-1898) и Сергей Михайлович (1834-1892)

Состояние братьев Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых составляло более восьми миллионов рублей, три из которых они пожертвовали на искусство. Братья владели Большой Костромской льняной мануфактурой. При этом Павел Михайлович вел дела на самих фабриках, а Сергей Михайлович общался с зарубежными партнерами. Такое разделение было обусловлено разницей в характере братьев. Если старший брат был замкнутым и нелюдимым, то младший обожал светские рауты и общение в публичных кругах. Оба Третьякова собирали картины. При этом Павел предпочитал русскую живопись, а Сергей — иностранную, главным образом современную французскую. Когда он оставил пост московского городского главы, то даже обрадовался, что исчезла необходимость проводить официальные приемы. Ведь это давало возможность тратить больше на картины. Всего Сергей Третьяков потратил на живопись около миллиона франков или в пересчете на рубли — 400 тысяч.

Уже в юном возрасте у братьев появилось желание сделать дар своему родному городу. В 28 лет Павел решил завещать всё свое состояние на создание галереи русского искусства. К счастью, жизнь его оказалась довольно долгой, и в результате предприниматель смог потратить на приобретение картин более миллиона рублей. Галерея Павла Третьякова стоимостью в два миллиона, да еще и недвижимость (дом младшего брата Сергея Михайловича Третьякова) были переданы в дар городу Москве.

Коллекция Сергея Третьякова была не так велика: всего 84 картины. Однако оценивалась она в полмиллиона рублей. Свое собрание он завещал именно старшему брату, а не жене. Сергей Михайлович опасался, что его супруга не захочет расставаться с ценной коллекцией. Когда в 1892 году Москве был подарен художественный музей с собранием картин, его назвали Городской галереей братьев Павла и Сергея Третьяковых. Интересно, что после посещения собрания Александром III, тот предложил старшему брату Третьякову дворянство. Однако Павел Михайлович от такой чести отказался, заявив, что хочет умереть купцом. Сергей Михайлович, ставший действительным статским советником, это предложение, скорее всего, принял бы. Помимо своей галереи Третьяковы содержали училище для глухонемых, помогали вдовам и сиротам живописцев, поддерживали Московскую консерваторию и художественные училища. На свои деньги и на своем участке в центре столицы братья создали проезд, чтобы улучшить транспортное сообщение в Москве. С тех пор название Третьяковская сохранилось в названии и самой галереи, и созданного купцами проезда.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (1834-1913)

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов — русский меценат, дипломат и фабрикант. В 46 лет он неожиданно для самого себя стал хозяином целой сети стекольных заводов. Их он получил от своего дяди-дипломата Ивана Сергеевича Мальцова. Тот оказался единственным, кто выжил во время разгрома русской миссии в Иране (тогда же был убит русский дипломат, поэт Александр Сергеевич Грибоедов). После возвращения из Персии дипломат решил заняться семейным бизнесом.

Получив в 1880 году от своего дяди Ивана Сергеевича Мальцова наследство, будущий меценат добавил к своей фамилии дядину, в результате чего и получилась двойная фамилия Нечаев-Мальцов.

Он финансировал создание многих ремесленных школ для детей из бедных семей, а также спонсировал медицинские учреждения.

Нечаев-Мальцов основал в городе Владимире Техническое училище имени Ивана Сергеевича Мальцова. Тогда оно считалось одним из лучших в Европе по техническому оснащению. Сегодня это Владимирский авиамеханический колледж.

Музей изящных искусств в Москве построен тоже за его счет. Интересно, что сам меценат не искал славы. Напротив, все 10 лет, когда шло строительство, он действовал анонимно. Нет возможности перечислить все благотворительные проекты Нечаева-Мальцева, так как их очень много. В их числе храмы, богадельни в различных городах России и музеи. На его деньги на Шаболовке появилась богадельня, а на Куликовом поле церковь в память о погибших на поле боя.

Савва Иванович Мамонтов (1841-1918)

Савва Иванович Мамонтов — «московский Медичи», меценат и предприниматель. Вошел в историю главным образом потому, что оказывал существенную поддержку многим художникам. При этом Мамонтов не увлекался коллекционированием.

Главная предпринимательская деятельность Саввы Морозова заключалась в строительстве железных дорог. Искусство же было его страстью.

Ни родственники, ни директоры железной дороги, ни инженеры не понимали его меценатства и не поддерживали его в этих странных для рационального предпринимателя начинаниях.

Интересен тот факт, что свое поместье в Абрамцево он превратил в художественную школу. Здесь подолгу жили и работали русские художники И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов и Е. Д. Поленова, К. А. Коровин, а также певец Ф. И. Шаляпин, режиссер К. С. Станиславский, композиторы С. В. Рахманинов, Н. А. Римский-Корсаков и другие. Многим художникам Мамонтов оказывал существенную поддержку.

Савва Иванович Мамонтов — это пример удивительного человека, который сделал для России очень многое, но к концу жизни испытал горе и бедность. Потратив на меценатство огромные суммы денег, он влез в кредиты, которые так и не смог отдать. Его посадили в тюрьму на несколько месяцев, при этом все его имущество было описано и распродано в счет погашения задолженностей. Мамонтов умер после длительной болезни в скромном доме у Бутырской заставы в Москве. Казалось бы, о нем никогда больше не будут вспоминать, на могилу Мамонтова принесли лишь четыре венка. Но к концу 20-го века его заслуги как мецената были по достоинству оценены, а имя почтительно произносят искусствоведы во всем мире.

Сергей Иванович Щукин (1854-1936)

Сергей Иванович Щукин — московский купец, коллекционер предметов искусства. Щукин был известным коллекционером новой западной живописи — по определению искусствоведа и теоретика искусства И. Э. Грабаря «искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего дня» — и собрал первую в России и одну из лучших в мире коллекцию картин импрессионистов и постимпрессионистов, предугадав их будущее значение.

Первые покупки произведений импрессионистов С. И. Щукин сделал в Париже в Салоне Национального общества изящных искусств, затем на парижских выставках, непосредственно в ателье у художников, а также через парижских торговцев антиквариатом П. Дюран-Рюэля, А. Воллара, Д. Канвейлера. Среди художников-импрессионистов, чьи полотна составили основу коллекции С. И. Щукина, был Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, а также постимпрессионистов: Поля Гогена, Поля Сезанна, Винсента ван Гога. За неполных 20 лет С. И. Щукин приобрел 266 полотен. Безупречный вкус, незаурядная интуиция позволили ему создать первоклассное собрание мирового значения.

Московский коллекционер не собирался скрывать приобретенные им полотна от широкой публики. С 1909 года С. И. Щукин открыл свой особняк для посещения всех, кто желал ознакомиться с его коллекцией.

Петр Иванович Щукин (1857-1912)

Пётр Иванович Щукин родом из купеческой старообрядческой семьи. Сын известного в Москве фабриканта — старообрядца Ивана Васильевича Щукина. Брат Дмитрия, Николая, Ивана и Сергея Щукиных.

С начала 1890-х гг. его захватило коллекционирование памятников отечественной истории и определило основное содержание будущего музея мецената. Щукин приобретал старинные предметы не только на ярмарках в Нижнем Новгороде, Киеве и других городах России, но и у антикваров Европы, о чём свидетельствует его переписка.

В коллекции Петра Ивановича Щукина были как целые собрания — Г. А. Брокара, Г. Д. Филимонова, В. Г. Сапожникова, М. И. Тюлина, А. В. Комарова, — так и отдельные предметы из коллекций князя В. А. Долгорукова, князя Л. С. Голицына, А. А. Мартынова, П. О. Карелина, К. С. Мазырина.

В 1905 году Щукин подарил свою богатую коллекцию Российскому Историческому музею в Москве.

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905)

Савва Тимофеевич Морозов — известный русский меценат и крупнейший предприниматель своего времени. Занимался культурной и социальной благотворительностью. На своих фабриках он ввел оплату по беременности и родам работающим женщинам, выделял стипендии молодым людям, обучавшимся в стране и за рубежом. Известно, что на его предприятиях рабочие были более грамотными и образованными. Помогал он и нуждающимся студентам Московского университета. Морозов был поклонником Московского художественного театра и жертвовал немалые средства на его развитие. Для театра Морозов купил особняк и обустроил его по последнему слову театральной техники: здесь впервые в России появилось осветительное оборудование. Известный режиссер Станиславский сказал как-то меценату: «Я радуюсь, что русский театр нашёл своего Морозова подобно тому, как художество дождалось своего Третьякова».

Морозов был чрезвычайно образованным человеком. Окончив естественное отделение физико-математического факультета Императорского Московского университета, он получил диплом химика и поддерживал связь с российским ученым-энциклопедистом, знаменитым химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым.

Алексей Александрович Бахрушин (1865—1929)

Алексей Александрович Бахрушин — русский меценат, купец, известный коллекционер, основатель знаменитого театрального музея, который он передаст Академии наук в 1913 году.

Купца Алексея Бахрушина называли в Москве «профессиональным благотворителем».

Алексей Александрович так же был собирателем разных предметных коллекций, причем интерес именно к театральной старине пробудился у него не сразу. Афиши, программки спектаклей, фотопортреты актеров, наброски костюмов, личные вещи артистов — все это собиралось в доме Бахрушина и стало его страстью. 29 октября 1894 года Бахрушин представил общественности целую выставку театральных коллекций. Именно этот день Бахрушин считал днем основания Московского литературно-театрального музея. Он старался наиболее полно представить историю русского театра от самого его зарождения. Он организовал «Бахрушинские субботы», которые пользовались большой популярностью у актеров и театралов. У него бывали А. Южин, А. Ленский, М. Ермолова, Г. Федотова, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, К. Станиславский, В. Немирович-Данченко. В его собрании, постепенно ставшем обширным и многообразным, было три раздела: литературный, драматический и музыкальный. Со временем А. А. Бахрушин стал задумываться о судьбе своих богатств. Ему очень хотелось, чтобы вся Москва имела к ним доступ. Но когда он предложил передать свой музей в собственность Московского городского самоуправления, руководители города, лишь заслышав об этом, стали отмахиваться от такого предложения. Заинтересовалась уникальной коллекцией только Академия наук. Четыре года ушло на то, чтобы уладить формальности, и только в ноябре 1913 года состоялась передача музея Академии наук.

Театральный музей существует и сегодня. Здесь по-прежнему собирают все, что связано с искусством театра. И так же как раньше, актеры, режиссеры и художники приносят в дар музею новые экспонаты.

Мария Клавдиевна Тенишева (1867-1928)

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева вела активную просветительскую деятельность. При Брянском рельсопрокатном заводе, которым руководил ее муж, она открыла ремесленные училища для детей рабочих, вечерние курсы и клуб. В своем имении в Талашкино, где народные умельцы возрождали традиционные ремесла, княгиня создала бесплатную художественную студию, где молодые люди готовились к поступлению в петербургскую Академию художеств. Здесь же она открыла керамическую, вышивальную и красильную мастерские, мастерскую мебели, художественной ковки и резьбы по дереву, в которых с деревенскими мастерами трудились представители художественной элиты, например, художники Сергей Малютин, Николай Рерих, Валентин Серов, Константин Коровин.

В ее коллекцию вошли национальные костюмы, украшенные смоленскими вышивальщицами, посуда, расписанная в традиционных техниках, русские музыкальные инструменты, декорированные знаменитыми художниками, керамика. Позже это собрание стало основой музея «Русская старина» в Смоленске. Сейчас оно хранится в Смоленском музее изобразительных и прикладных искусств имени С. Т. Коненкова.

Михаил Абрамович Морозов (1870-1903)

Михаил Абрамович Морозов — крупнейший меценат своего времени. На его средства были учреждены Институт злокачественных опухолей (в настоящее время в здании размещается Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена), зал греческой скульптуры в Музее изящных искусств.

Морозов регулярно оказывал финансовую поддержку консерватории, молодым художникам из Строгановского училища, артистам и музыкантам. В коллекции М. А. Морозова начитывалось 60 икон, 10 скульптур и около 100 картин, среди которых произведения современных французских и русских художников.

Михаил Абрамович Морозов — продолжатель династии меценатов Морозовых, купец, предприниматель, коллекционер западноевропейской и русской живописи, скульптуры. Он старший сын известного московского купца Абрама Абрамовича Морозова и Варвары Алексеевны Морозовой (Хлудовой), старший брат коллекционера и мецената Ивана Абрамовича Морозова, муж знаменитой меценатки и хозяйки московского литературно-музыкального салона Маргариты Кирилловны Морозовой, отец Михаила Михайловича Морозова (Мики Морозова), учёного-шекспироведа и пианистки Марии Михайловны Морозовой (Фидлер). Потомственный почётный гражданин. Директор Товарищества Тверской мануфактуры, гласный Московской городской думы, почётный мировой судья, председатель купеческого собрания, коллежский асессор. А также директор Русского музыкального общества.

Иван Абрамович Морозов (1871-1921)

Иван Абрамович Морозов пополнил перешедшую ему по наследству после брата Михаила Абрамоича Морозова коллекцию большим количеством картин импрессионистов и постимпрессионистов.

После революции собрание было национализировано и на его основе организован Второй Музей нового западного искусства (основу Первого Музея составило собрание Сергея Щукина). В 1940 году коллекция была расформирована частично в Музей изобразительных искусств, частично — в Эрмитаж. В коллекции Ивана Морозова находились знаменитые картины «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Красные виноградники в Арле» Винсента ван Гога, «Женщина, держащая плод» Поля Гогена.

Федор Павлович Рябушинский (1886–1910)

Федор Павлович Рябушинский родился в московской купеческой семье, сын Павла Михайловича Рябушинского. Самый младший из восьми братьев Рябушинских, российских промышленников и финансистов.

Федор Павлович оставил о себе память как инициатор и организатор научной экспедиции по изучению Камчатки.

На Камчатскую экспедицию Рябушинский пожертвовал 200 000 рублей. По его мысли, целью экспедиции было подробное и разностороннее исследование полуострова Камчатки. Для этого в экспедиции необходимо было участие значительного числа специалистов, выбор которых и определил успех задуманного Федором Павловичем дела. По завещанию Федора Павловича все материалы и коллекции, добытые снаряженною им экспедицией для исследования Камчатки, передавались Русскому Географическому обществу для музея.

Сергей Иванович Зимин (1875-1942)

Сергей Иванович Зимин — российский меценат, театральный деятель, основатель театра «Оперы Сергея Зимина», ведущего частного театра начала XIX века.

Родился в купеческой семье, сын основателя «Товарищества Зуевской мануфактуры И. Н. Зимина» Ивана Никитича Зимина. В 1904 году Зимин создает свой театр «Оперы Сергея Зимина». Репертуар театра состоял из опер П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, А. С. Даргомыжского. На сцене театра пел Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, знаменитый итальянский певец М. Баттистини, танцевала легендарная балерина М. Ф. Кшесинская. Основным направлением театра оставалась мамонтовская традиция постановки опер русских авторов. Ежегодно в театре осуществлялись постановки шести — восьми новых опер.

В том же 1904 году Зимин открывает Музей оперного театрального искусства. Основу экспозиции музея составили работы художников «Оперы Сергея Зимина»: Фёдора Федоровского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского, Николая Рериха. Позднее коллекции этого музея войдут в фонды современного Государственного центрального Театрального музея имени А. А. Бахрушина и Государственной Третьяковской галереи.

В 1917 году «Опера Сергея Зимина» и Музей оперного театрального искусства были национализированы. Театр получил новое название: Театр Совета рабочих депутатов. Уже в 1922 году Сергей Иванович Зимин возрождает свой театр и учреждает «Первую свободную оперу С. И. Зимина». За два года работы «Первая свободная опера» ставит более 20 опер. В 1924 году новая опера Зимина была расформирована, артисты подверглись судебному преследованию, но полностью оправданы после следствия. В 1925 г. опера опят получает новое имя — Экспериментальный театр, который с 1936 года становится филиалом Большого театра. Сергей Зимин жил в здании своего театра на Кузнецком мосту в Москве до своей смерти в 1942 году.

Варвара Алексеевна Морозова (1848-1917)

Варвара Алексеевна Морозова – российская меценатка, благотворительница, предпринимательница. Родилась в семье московского купца Алексея Ивановича Хлудова. В 1864 году выходит замуж за Абрама Абрамовича Морозова, одного из совладельцев Тверской мануфактуры.

Варвара Алексеевна одна из наиболее известных московских благотворительниц.

В своем завещании Абрам Абрамович Морозов оставил своей жене, кроме всего прочего, полмиллиона рублей, – именно на благотворительность. После смерти мужа Варвара Алексеевна построила Психиатрическую клинику имени А. А. Морозова (открылась в 1887 году). Позднее эта клиника была переименована в Клинику психиатрии имени С. С. Корсакова. Морозова жертвует 150 тысяч рублей – своей Психиатрической клинике на Малой Пироговской, еще столько же – Ремесленному училищу для бедных; остальные деньги: 10 тысяч Рогожскому женскому начальному училищу, 50 тысяч на Тургеневскую читальню, на земские и сельские школы, приют для нервных больных, Раковый институт имени Морозовых на Девичьем поле, благотворительные заведения в Твери и санаторий в Гаграх для больных туберкулезом рабочих.

Морозова жертвовала Кустарному музею, также приличная сумма была пожертвована ею на переезд в Канаду духоборов, пользовавшихся сочувствием Льва Толстого. Значительные суммы были пожертвованы ею на нужды Московского университета. На средства Морозовой осуществлялось издание газеты «Русские ведомости», выходившей в Москве с 1863 года по 1918 год. В газете в разное время сотрудничали Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Е. Салтыков-Щедрин, М. О. Гершензон, В. А. Гиляровский, В. И. Немирович-Данченко, А. Ф. Фортунатов, П. И. Чайковский.

У благотворительной деятельности Варвары Алексеевны была одна особенность: желавшие получит от нее помощь на начинания культурного порядка, далекие, по ее мнению, от народных нужд, неизменно терпели неудачу. Морозова, например, всегда отказывала Станиславскому, просившему денег на Художественный театр; отцы-основатели МХТ долго не могли простить ей этого. К счастью, это недоразумение было исправлено Саввой Морозовым, кузеном ее покойного мужа.

Зато Варвара Алексеевна устроила в Москве общедоступную читальню и присвоила ей имя И. А. Тургенева (автора не только модных романов того времени, но и программы «Общества по распространению грамотности и просвещения»). Морозова профинансировала строительство, а затем и покупку книг для первой в России бесплатной библиотеки-читальни, открытой в 1885 году на площади у Мясницких ворот.

«Сноб» подсчитал, сколько современные благотворители тратят на развитие культуры в нашей стране

В отличие от коллег из Forbes, опубликовавших в пятницу рейтинг филантропов, куда попали крупнейшие бизнесмены страны с их тратами на культуру и социальные проекты, мы решили посчитать исключительно деньги на культуру и сравнить их с общей суммой благосостояния жертвователя. В рейтинге меценатов «Сноба» есть не только привычные фамилии Усманова, Мамута, Прохорова или Дерипаски, но и жертвователи российских краудфандинговых платформ, которые заняли 8-ю строчку рейтинга.

Методология: Для подсчета сумм, направляемых меценатами на поддержку проектов в области культуры и искусства, использовались ежегодные отчеты, опубликованные на официальных сайтах фондов. Суммировались данные за 2014–2018/2013–2017 годы (последние отчеты за 5 лет) и выводилась средняя цифра годовых вложений. При отсутствии ежегодных отчетов учитывались примерные затраты на поддержание деятельности фондов и проектов, фондовые активы, единоразовые инвестиции — по открытым интервью и материалам о меценатстве в России, а также данные из СПАРК и данные, полученные в ходе запросов в пресс-службы фондов. Суммы переведены в рубли по курсу, актуальному на время публикации отчетов фондов.

Из десятка работающих в России краудфандинговых платформ были выбраны две, работающие в домене «ру» и являющиеся крупнейшими на сегодняшний день: «Планета» (около 876 тысячи зарегистрированных пользователей) и Boomstarter (около 196 тысяч зарегистрированных пользователей). Из всех запущенных проектов были отобраны те, что соотносятся с темой исследования. Данные были объединены и усреднены по годовому значению.

1. Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings

Фонд: «Искусство, наука и спорт»

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 1,2 млрд руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 1285,6 млрд руб.

Куда: Усманов активно вкладывает деньги в огромное количество культурных проектов. За его счет существует платформа АРТ-ОКНО, установлены памятники академику Пилюгину, Александру Твардовскому, Майе Плисецкой, Ле Корбюзье. Среди грантополучателей фонда: Музей современного искусства «Гараж», Московский Мультимедиа арт музей, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Государственный академический ансамбль народного танца имени И. Моисеева и Продюсерский центр Андрея Кончаловского

2. Александр Мамут, член управляющего комитета Rambler Group; Сергей Адоньев, основатель телекоммуникационной компании «Скартел», работающей под торговой маркой Yota

Фото: Nikolay Zverkov/Wikipedia

Фонд: частные инвестиции

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 630 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: Мамут — 159,9 млрд руб., Адоньев — 44,7 млрд руб.

Куда: Бизнесмены основали Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Институт активно занимается образовательно-просветительской деятельностью.

3. Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос»

Фото: Президент России

Фонд: Благотворительный фонд В. Потанина

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 579 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 1 157,6 млрд руб.

Куда: Потанин активно занимается развитием музейной сферы и поддержкой Эрмитажа. Фондом передано более 250 произведений советских и российских современных художников в дар французскому Государственному музею современного искусства (Musée National d’Art Moderne). Подарки от фонда есть не только в Эрмитаже, но и в Третьяковской галерее, Центре Помпиду.

4. Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим»

Фото: Alexander Savin/Wikipedia

Фонд: Фонд Михаила Прохорова

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 320 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 626,8 млрд руб.

Куда: Фонд работает только с культурными проектами, руководит им Ирина Прохорова. На счету фонда: поэтическая премия «Московский счет», фестиваль современной фотографии КОСМОСТ, Образовательный центр ММОМА, программа поддержки переводов русской литературы TRANSCRIPT, Красноярская ярмарка книжной культуры, литературная премия «НОС», фестиваль «Новый европейский театр» (NЕТ)

5. Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»

Фото: World Economic Forum

Фонд: «Вольное дело»

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 480 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 230,2 млрд руб.

Куда: Фонд «Вольное дело» поддерживает школу-студию МХАТ, Государственный академический Кубанский казачий хор, Государственный академический Большой театр. Примечательно, что фонд не делит проекты на образовательные и культурные, а работает на стыке между дисциплинами: цикл лекций о науке и литературе, фестиваль робототехники, Иркутский книжный фестиваль — вот краткий перечень сегодняшних проектов.

6. Геннадий Тимченко, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»

Фото: Пресс-служба Президента России

Фонд: Фонд Елены и Геннадия Тимченко

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 249 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 1285,6 млрд руб.

Куда: Фонд занимается поддержкой гастролей театров малых городов фестиваля «Золотая Маска». Также фонд — партнер Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и музыкального фестиваля «Площадь искусств».

7. Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК «Ренова»

Фото: Jürg Vollmer/Maiakinfo/Wikipedia

Фонд: Благотворительный фонд «Ренова», Культурно-исторический фонд «Связь времен»

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 172,5 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 735,5 млрд руб.

Куда: Вексельберг распределил гранты между двумя фондами. «Ренова» спонсирует Северный культурный форум, женский хор Колледжа искусств Республики Коми, поддерживала гастроли Большого театра в Нью-Йорке, организовывала выставки Энди Уорхола в Еврейском музее. Фонд «Связь времен», в первую очередь, занимается возвращением в Россию утраченных произведений искусства, Музеем Фаберже, а также выставками и другими музейными проектами.

8. Жертвователи российских краудфандинговых платформ

Фонд: Планета.ру и Boomstarter.ru — одни из первых российских краудфандинговых платформ, интернет-сервисы по привлечению коллективного финансирования на создание различных проектов

Средняя сумма пожертвования на культуру в год: 129,7 млн руб.

Средняя зарплата по России — 42 595 руб.

Куда: Из общего миллиарда, привлеченного на Планете.ру с 2012 года (официальный старт работы площадки — 7 июня 2012 года), с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года было собрано 888 млн рублей. Из них:

- дизайн и фотография — 20 млн,

- календари (сезонная категория, посвященная выпуску самых разных календарей, среди них встречаются настоящие произведения искусства) — 10,6 млн,

- кино и видео — 144 млн,

- литература и журналистика — 129 млн,

- музыка — 178 млн,

- театр — 32 млн.

Из значимых проектов «Планеты.ру» «Сноб» выделил такие:

- 11,3 млн рублей на альбом группы «Алиса»;

- 1 млн рублей за 30 часов на издание перевода фанфика «Гарри Поттер и Методы рационального мышления»;

- 14,7 млн рублей за четыре краудфандинговых проекта привлекли поклонники анимации Гарри Бардина.

Из успешных проектов Boomstarter половина приходится на культурные. Но средства, собранные в категории «бизнес и социальные проекты» (игровые приложения, технологии, мероприятия, спорт, социальные инициативы и другие) больше в 2,2 раза, чем собранные на культуру (книги, музыка, хореография, фильмы, театр и другие). За все время существования платформы (с августа 2012 года) на Boomstarter было собрано 372 миллиона рублей.

Из проектов-рекордсменов «Сноб» выделил такие:

- 2,9 млн рублей на Российско-Азиатский Московский Фестиваль RAMF;

- 335 тысяч рублей на постановку спектакля «М. Зощенко. Граждане» в Мурманске;

- 507 тысяч рублей на арт-проект Натальи Авсеенко, российского фридайвера, чемпионки мира в командном зачете 2006 и 2008 годов;

- 180 тысяч рублей на запись альбома «Коррозии Металла».

9. Инна Баженова, издатель международной сети The Art Newspaper, коллекционер, инициатор культурных проектов

Фото: Facebook

Фонд: IN ARTIBUS foundation

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 80 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Куда: Фонд Баженовой выбрал в качестве главного направления своей деятельности организацию монографических выставок-исследований в сотрудничестве с музеями, культурными фондами и частными коллекционерами. Наиболее известной стала выставка «Позади Москва. Московский городской пейзаж», проведенная в рамках 7-й Московской биеннале современного искусства. Собственная коллекция живописи фонда очень разнообразна: представлены как привычные зрителю Репин и Кончаловский, так и знакомые ценителям Вейсберг и Разгулин. Также IN ARTIBUS выступает партнером крупнейших российских музеев: Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи. Среди значимых культурных проектов фонда — издание газеты о культуре The Art Newspaper.

10. Стелла Кесаева, общественный деятель, коллекционер. Игорь Кесаев, президент группы компаний «Меркурий»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фонд: Stella Art Foundation

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 54,4 млн руб. (цифра приблизительная)

Состояние по данным Forbes на 2019 год: Игорь Кесаев — 204,7 млрд руб.

Куда: Супруги занимаются популяризацией в России и за рубежом творчества современных российских художников, организацией и проведением масштабных выставок. Фонд Stella Art Foundation в 2011–2015 годах отвечал за организацию и проведение выставок на Венецианской биеннале. В этом году фонд вместе с ГМИИ им. Пушкина собирает совместную выставку в рамках параллельной программы. Она посвящена 500-летию Якопо Тинторетто.

11. Михаил Абрамов, предприниматель, владелец компании «Плаза девелопмент»

Фото: Александр Авилов/Агентство Москва

Фонд: ООО «Бонорг», основатель Музея русской иконы

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 44,9 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Куда: Музей русской иконы — первый в Москве и второй в России частный музей русской иконы. Бизнесмен принимает активное участие в многочисленных благотворительных проектах, направленных на возрождение и сохранение культурного наследия России. Музей организовывает тематические конференции и гастроли коллекции музея по русскому зарубежью. Также на средства Михаила Абрамова в Берлине открыт монумент пастору Мартину Нимёллеру.

12. Владимир Смирнов, генеральный директор ООО «Северо-Запад Инвест». Константин Сорокин, совладелец «Новатэка»

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Фонд: Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 12 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Куда: Фонд имени двух бизнесменов о себе пишет так: «Создает условия для свободного творчества художников, реализации их творческих идей, активно участвует в российской и западной художественной жизни». На практике это означает, что фонд предоставляет художникам резиденции-мастерские в Москве, активно продвигает на рынке и поддерживает молодых художников: выставка Владимира Карташова «Распознавание паттернов», выставка «Оргия вещей», выставка «Мишень» — последние проекты фонда.

13. Шалва Бреус, бизнесмен, издатель, председатель совета директоров «Ост Вест Групп», председатель совета директоров ЦБК «Волга»

Фото: Борис Захаров

Фонд: Международный культурный фонд BREUS Foundation

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 3,8 млн руб. (ежегодный призовой фонд премии)

Состояние по данным Forbes на 2019 года: не входит в список Forbes

Куда: В 2007 году Шалвой Бреусом была создана «Премия Кандинского» — независимая российская премия в области современного искусства. Кроме того, BREUS Foundation планирует открытие Музея современного российского искусства в здании кинотеатра «Ударник».

14. Юрий Розум, пианист, народный артист России, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума

Фото: Facebook

Фонд: Международный благотворительный фонд Юрия Розума

Средняя сумма пожертвований на культуру в год: 0,9 млн руб.

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Куда: Фонд занимается организацией и проведением культурных программ (концерты, фестивали, художественные выставки, музыкальные конкурсы, образовательные проекты, конференции, лекции, семинары, мастер-классы), выделяет гранты и стипендии на развитие талантов молодых музыкантов. Примечательный факт заключается в том, что жертвователями и попечителями фонда являются и другие участники рейтинга меценатов «Сноба» (а также члены клуба «Сноб»): Леонард Блаватник, Павел Теплухин, Георгий Абдушелашвили и другие.

Достойны упоминания (данные о точных тратах на культуру отсутствуют)

Рейтинг «Сноба» был бы неполным, если бы в нем не были указаны крупнейшие меценаты России, которые, увы, предпочли не называть суммы, которые они тратят на поддержку культурных проектов. Это, однако, не умаляет их заслуг. Список приводится в алфавитном порядке.

1. Роман Абрамович, предприниматель

Фото: Кирилл Зыков/Агентство Москва

Личные инвестиции, Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 793,1 млрд руб.

Что за проекты: Абрамович — член попечительского совета московского Еврейского музея и центра толерантности, сооснователь Музея современного искусства «Гараж» и проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он участвует и активно помогает с гастролями выставок именитых и начинающих художников со всего мира в Москву, поддерживает российских и иностранных артистов на международных выставках и фестивалях искусств, запускает циклы образовательных программ по современной культуре, искусству и пограничным областям промышленного дизайна, архитектуры, моды и фотографии.

2. Петр Авен, предприниматель, коллекционер, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк»

Фото: Кирилл Зыков/Агентство Москва

Фонд «Поколение», член совета попечителей Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 332,5 млрд руб.

Что за проекты: Петр Авен много лет курирует культурный обмен между Россией и Латвией: Проект по изучению русского авангарда (Russian Avant-Garde Research Project, RARP) существует на его деньги.

3. Дмитрий Аксенов, управляющий директор ярмарки современного искусства Viennacontever

Фото: Арсений Несходимов

Aksenov Family Foundation

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Aksenov Family Foundation — официальный оператор Российского общества друзей Зальцбургского фестиваля, в деятельность которого входит организация выставок, поддержка издательств, проекты в сфере музыки и театра.

4. Алексей Ананьев, предприниматель, бывший председатель совета директоров «Техносерва»

Фото: Андрей Любимов/Агентство Москва

Основатель Института русского реалистического искусства

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 44,7 млрд руб.

Что за проекты: Бизнесмен постоянно пополняет коллекцию музейно-выставочного комплекса. Искусствоведы комплекса проводят и индивидуальные, и групповые экскурсии, причем как на русском, так и на английском языке. Для будущих художников разработаны специальные программы, включающие не только осмотр экспонатов, но и экскурс в историю создания каждой картины и биографию ее автора.

5. Леонард Блаватник, совладелец Warner Media Group и российских компаний «Амедиа» и «СТС Медиа»

Фото: Личный архив

Blavatnik Family Foundation

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 31,9 млрд руб.

Что за проекты: Фонд Блаватника поддерживает 180 проектов и институтов, связанных с искусством и культурой, например, активно сотрудничает с Еврейским музеем, совместно с которым проводилась выставка «Энди Уорхол: Десять знаменитых евреев ХХ века». Также бизнесмен — основатель эндаумент-фонда Еврейского музея.

6. Владимир Евтушенков, предприниматель, председатель совета директоров АФК «Система»

Фото: Dyor/Wikipedia

Фонд «Система»

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 97,8 млрд руб.

Что за проекты: Фонд поддерживает Русский музей, проводит Всероссийскую акцию «Культурный выходной», осуществляет грантовую поддержку проектов РГО.

7. Дмитрий Зимин, предприниматель, основатель компании «Вымпел-Коммуникации», Борис Зимин, предприниматель, председатель попечительского совета фонда Zimin Foundation

Фото: The Zimin Foundation

Zimin Foundation

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Благодаря финансированию фонда проходит литературная премия «Просветитель», поддерживающая русскоязычных ученых и научных журналистов. Также у Zimin Foundation есть специальные проекты в области культуры, один из самых успешных — «Московское время», коллекция фотографий старой и современной Москвы, демонстрирующая изменения, произошедшие в Москве за последние полтора века.

8. Борис Минц, предприниматель, владелец «O1 Group», общественный деятель

Фото: Wikipedia

Основатель Музея русского импрессионизма

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 83,1 млрд руб.

Что за проекты: Собрание Музея русского импрессионизма в Москве основано на частной коллекции Бориса Минца.

9. Наталия Опалева, меценат, член правления «Ланта-банка» и совладелец золотодобывающей компании GV Gold

Фото: Борис Захаров

Основательница Музея AZ

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 16,6 млрд руб.

Что за проекты: В Музее AZ посетителей знакомят с разными этапами жизни и творчества русского экспрессиониста Зверева; сменяющие друг друга выставки — законченный арт-проект с тщательно продуманной драматургией.

10. Маргарита Пушкина, искусствовед, коллекционер

Фото: Пресс-служба Сosmoscow

Основательница Cosmoscow

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Маргарита Пушкина придумала международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, призванную объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников. В настоящее время является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ.

11. Екатерина и Владимир Семенихины, владельцы строительной компании «Стройтэкс»

Фото: Wikipedia

Фонд культуры «Екатерина»

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входят в список Forbes

Что за проекты: Работа фонда идет по нескольким направлениям — выставочная и издательская деятельность, создание коллекции произведений современного искусства. Крупнейшим проектом фонда стала совместная работа с «Гаражом» и XL Projects — проект «Реконструкция» был посвящен московской художественной жизни 1990-х годов. Также реализуется издательская программа — выпускаются монографические альбомы и уникальные каталоги выставок.

12. Владимир Спиваков, дирижер, скрипач, педагог

Фото: Александр Авилов/Агентство Москва

Благотворительный фонд Владимира Спивакова

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Фонд помогает молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам, организовывая для них мастер-классы, концерты, туры и выставки. С 1994 года фонд является соорганизатором Международного музыкального фестиваля в городе Кольмар, Франция.

13. Софья Троценко, арт-продюсер, исполнительный директор Центра современного искусства «Винзавод». Роман Троценко, председатель совета директоров «Корпорации АЕОН»

Фото: Юлия Людова/Wikipedia

Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»

Состояние по данным Forbes на 2019 год: 102,3 млрд руб.

Что за проекты: Софья Троценко много лет занимается развитием российского современного искусства. Проекты «Винзавода» охватывают все сферы культуры, поддерживают талантливых людей и знакомят аудиторию с новыми направлениями и форматами искусства.

14. Ася Филиппова, директор Центра творческих индустрий (ЦТИ) «Фабрика»

Фото: Facebook

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Программа «Фабричные мастерские» направлена на поддержку художников в возрасте от 35 до 50 лет: созданы резиденции для зарубежных художников, мастерская экспериментальной печати «Пиранези Lab».

15. Андрей Чеглаков, ученый-математик, предприниматель и коллекционер

Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Фонд AVC Charity

Состояние по данным Forbes на 2019 год: не входит в список Forbes

Что за проекты: Фонд считает своей миссией поощрение современного творчества, поддержку молодых дарований и широкое распространение культурных знаний в России и за рубежом. AVC Charity создает и реализует свои собственные проекты в музыкальной, выставочной и издательской сферах, например, «Снежный Меридиан» Франсиско Инфанте и Нонны Горюновой в Государственной Третьяковской галерее. По окончании выставки в дар галерее было передано более 40 работ Франсиско Инфанте.

Подготовили Юлиана Качанова, Анна Воробьева

Кем бы вы ни были: спортсменом, ученым или стартапером, на какой бы ступени в социальной иерархии ни стояли, поиск спонсора, способного значительно приблизить вас к своей цели, доступен абсолютно для каждого. Не секрет, что в капиталистическом мире ничего не бывает просто так. Для того чтобы найти спонсора, своего ангела-хранителя в мире бизнеса, нужно что-то предложить ему взамен. Однако этот процесс трудоемок, требует особой отдачи от нуждающегося в инвестициях, да и сам поиск имеет ряд подводных камней. Для всех людей, начинающих свой бизнес, ответ на вопрос о том, как найти спонсоров, вскоре станет менее загадочным.

Отношения между спонсором и спонсируемым

На первых этапах все это выглядит просто, достаточно всего лишь предоставить свои услуги компании в обмен на какие-нибудь блага, но это только на первый взгляд кажется таким тривиальным. В обмен на полученный стартовый капитал вы предоставляете своему меценату право пользоваться плодами вашего мышления, вашими возможностями в наиболее перспективном, по его мнению, виде деятельности. К тому же, получив выгодный контракт, пользователь капитала вынужден будет выполнить ряд дополнительных обязательств. Целью такого подхода является некий симбиоз – взаимовыгодное сосуществование на основе получения от каждого субъекта того, что хочет противоположный субъект, и наоборот. Например, вы получаете различные изделия, необходимое программное обеспечение, различного рода страхование, а найденный вами спонсор для бизнеса ждет от вас отдачи, своих дивидендов, процентов от вложенных в вас денег, но это не всегда выражается в денежном эквиваленте. В большинстве случаев это ваши идеи, таланты, плоды вашего человеческого капитала, сформированного годами жизни. В любом случае вам необходимо на основе маркетингового спроса компании продать часть себя, а если предложить вам нечего, то целевая аудитория выбрана неверно.

Информация о спонсоре

Демонстрация своих способностей в конкретной области поможет решить проблему того, как найти спонсоров, а также партнеров по данному проекту в качестве дополнительного источника идей, способных скорректировать для современного бизнеса ваш проект. Стоит помнить, что меценаты всегда преследуют свои цели, и неважно, что вы просите у него взамен. Спонсоры хотят знать, что у группы людей, которым они оказывают свою поддержку, имеются общие идеи, направления движения, поэтому, зная это, можно адаптироваться под критерии отбора. В современном мире время куда важнее денег, ведь даже величина ВВП подчиняется отрезку времени, равному одному году, что говорит о важности этого параметра в экономике и бизнесе. Преждевременная осведомленность о том, к кому можно обращаться, а к кому нет, сэкономит много этого драгоценного ресурса. Логичнее всего начать поиски с местных инвесторов, что может снизить транзакционные издержки. Если компания раньше не работала с проектами наподобие вашего, то возможность финансирования минимальная. И не нужно ходить окольными путями, пытаясь наладить связи, вы должны четко определиться с видением вашего будущего мецената.

Начало переговоров

После того как компания выбрана, или вы уже знаете, где найти спонсора, попробуйте начать переговоры. Лучше всего для начала обратиться к директору по маркетингу, а если такой должности в компании нет, то попробуйте наладить контакт с самим руководителем.

Меценаты

Стоит помнить, что у компаний-меценатов порой имеются менеджеры по спонсорской поддержке, а также бывают и целые отделы по развитию товаров, которые продвигают продукцию фирмы на рынок с помощью рекламы. Если вы имеете возможность выступать по телевидению, то эти отделы будут заинтересованы в спонсорских вливаниях в вас, а вы тем самым обеспечиваете для них пассивную демонстрацию изделий или услуг фирмы, что делают знаменитые футболисты, появляющиеся на пресс-конференциях с алюминиевыми банками то от «Coca-Cola», то от «Pepsi».

Правильная презентация – залог успеха

Когда этап по установлению контакта с инвестором пройден, потенциальный спонсор проекта должен быть осведомлен о главных целях вашей идеи, планах на будущее, представлении о ваших собственных возможностях, а также о выгоде мецената, полученной в будущем по мере поддержки вашего стартапа. Но подробнее немного позже, а сейчас расскажем о самом процессе выступления. Презентация должна следовать правилу «10-20-30». Это значит, что необходимо показать 10 слайдов 30 шрифтом на 20 минут представления, из которых всего лишь 5 отводится на вашу презентацию, а остальные 15 минут — на ответы на вопросы. Помните, что время подготовки речи презентации обратно пропорционально самому времени представления вашей идеи инвестору. Вам нужно будет как можно лучше продемонстрировать ваши ораторские умения. Грамотная презентация проекта наполовину обеспечивает прохождение идеи в спонсорскую корзину.

План представления проекта

Теперь о том, что должно быть в презентации. Привлечение спонсоров начинается с обоснования проекта. На этом этапе логичнее всего предоставить описание ваших возможностей и способностей, включая резюме. Если есть, то можно предоставить ваши предыдущие успехи, а также планы на будущее с возможной демонстрацией видеофайла, что поможет вам сэкономить нервы в кабинете у потенциального партнера, ведь кем бы вы ни были, но волнение будет присутствовать. Затем нужно обосновать преимущества, которые получит спонсор от вашего с ним сотрудничества. Представим, что вы — основатель большого видеохостинга, на который ежедневно заходит миллионы пользователей сети, поэтому компания, от которой вы хотите получить финансирование, станет раскручивать на вашем сайте с помощью рекламы свои товары, и вы станете получать от этого свою маржу. Далее можно представить существующие альтернативы получения для вас выгоды. Это могут быть страховки, наличные, транспортные расходы, оплата труда и прочее. Если в вашем проекте у мецената в голове созревают дополнительные возможности от сделки с вами, то это и есть почва для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Представим, что ваша волейбольная команда настолько успешна, что едет на чемпионат мира, чем грех не воспользоваться инвестору, поэтому чем больше ваш проект сможет привлечь зрителей, тем выше вероятность финансирования вашей идеи.

Что и как спрашивать

Еще одним помощником в том, как найти спонсора для бизнеса, станут правильно сформулированные вопросы, поэтому нужно знать, что спрашивать. Никогда не используйте тактику «бить быка в лоб». Постарайтесь использовать гибкий подход с использованием реальных данных. В этом случае выражение «хитрый, как лиса» как нельзя кстати. Ожидать от мецената миллионы долларов глупо, особенно когда неизвестно, соответствует ли ваше предложение вашим же потребностям. В связи с этим внимательно изучайте историю спонсорской деятельности компании, чтобы знать, что попросить взамен. Лучше всего попросить то, что для компании ничего не стоит, а это зависит от специализации самой организации.

Возможность потери финансирования

Не стоит забывать, что вы можете как найти спонсоров, так и потерять их. Все меценаты разные. У каждого свои цели и ожидания, которые вам нужно будет оправдывать. У вас должны быть с ним некоторые общие интересы в совместном деле. Соответственно, вам нужно постоянно корректировать свои действия, если инвестор реально вам необходим. Если вы — очень известный и влиятельный человек, то на вашем авторитете держатся отношения со спонсорами, ведь это позволяет им иметь дополнительный доход, но как только ваша известность станет уходить в небытие, то и NVP от вашего с инвесторами сотрудничества будет приближаться к нулю, что может разрушить ваши с ними контакты. Помните, после заключения сделки вы являетесь олицетворением их фирмы, так что нужно соответствовать тому образу, в который были вложены деньги. Также стоит помнить, что если ваш проект, имевший изначально социальный характер, вдруг перейдет в коммерческий проект, тогда имидж, соответствовавший взглядам общества, также пошатнется. Не стоит отказываться от предложений компании участвовать в различных рекламных акциях, это выгодно для вас обоих.

Ошибки в отношениях спонсора и спонсируемого

Хорошо, если сотрудничество между вами и спонсором взаимовыгодно. Однако найти спонсора, чтобы это равенство воплотилось в жизнь, очень сложно. В большинстве случаев перевес выгоды одной стороны будет ощутимее другой. На данный момент нет способов точной оценки эффективности проекта для обеих сторон, поэтому подсчитать потери и выгоды крайне сложно. Рассмотрим частные причины неполучения инвестиций. Во-первых, когда при составлении бизнес-плана не были учтены все требования мецената, что может вызвать расторжение сотрудничества. Во-вторых, если в процессе презентации выясняется, что вы рассматриваете различные формы финансирования, это говорит о том, что вы не знаете, чего хотите. В-третьих, ваши действия должны быть взаимосвязаны со всеми субъектами вашей проектной деятельности. И таких примеров масса, так что достаточно быть ответственным человеком.

Выводы

В заключение стоит напомнить, что спонсорство — это не реклама, так как она — лишь двигатель торговли. Заключив соглашение, вы станете рекламировать торговую марку компании. Помните о том, как правильно вступать в диалог с будущим партнером, как вести переговоры, а также не забывайте, какое место на этом этапе отводится презентации. Если вы просите что-то у мецената, то пусть это будет то, с чем он легко сможет распрощаться, а для этого нужна хорошая предварительная осведомленность. Всегда ищите способ найти компромисс и оправдывайте возложенные на вас ожидания. Если следовать указанным здесь рекомендациям, вопрос о том, как найти спонсоров, становится менее туманным.

Чтобы найти меценатов, художника надо раскрутить. Имеет смысл связаться с телеведущими какого-нибудь центрального канала (например, «Культура», но лучше и такого, который смотрят в том числе потенциальные меценаты) и предложить готовый сюжет об этом художнике. Нельзя сказать, что Вас с таким сюжетом там сразу примут и пустят его в эфир, но иногда бывает, что в эфир надо поставить что-нибудь про культуру в провинции, чтоб разбавить чернуху, и сюжет о таком художнике будет кстати. Вопрос, кто будет снимать профессиональной техникой, ясно, что в первый раз не телеведущий центрального канала (вот если тема будет раскручена, как наши приморские тигр и козел, тогда и они удосужатся!). Но если поискать — энтузиаста с аппаратурой можно найти, на символическую плату ему — скинуться. Можно попробовать то же самое на местном ТВ (на уровне области), если в Пермской области вообще есть меценаты. Раскрутка в интернете — это для людей в последние годы как-то уныло и глухо, хотя у козла с тигром и это хорошо получается. Добавьте по этому пункту, кто знает.

Еще добавлю, что искусствовед может обратиться на конкурс грантов с каким-нибудь проектом по исследованию творчества П.Ф. Шардакова. Сейчас не тучные годы, но у ученого с именем есть шансы. Раньше при этом можно было привлечь и иностранные фонды, сейчас — не знаю. Согласен с предыдущим оратором, что под лежачий камень вода не течет.