Расчет колонны. Расчет массовых расходов дистиллята и кубового остатка

Страницы работы

Содержание работы

3.

Расчет колонны

3.1

Материальный баланс

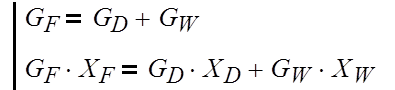

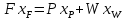

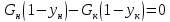

Найдем массовые расходы дистиллята и кубового

остатка, решив систему уравнений:

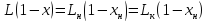

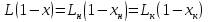

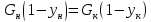

(3.1.1)

где GF,

GD, GW – соответственно массовый расход питания ,

дистиллята, кубового остатка, кг/с;

ХF, XD, XW – концентрация бензола в

массовых долях расходов питания, дистиллята и кубового остатка соответственно.

Отсюда получаем:

GD = 1,13

кг/с; GW = 2,87

кг/с;

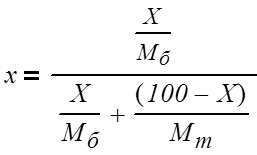

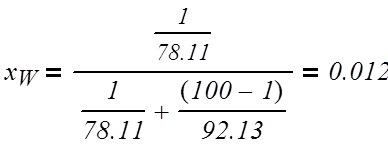

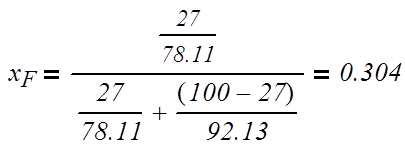

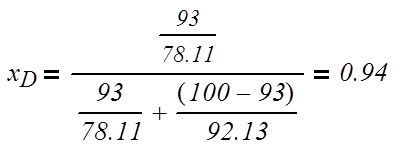

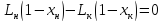

Выразим концентрации питания, дистиллята и

кубового остатка в мольных долях:

(3.1.2)

где x – концентрация в мольных долях;

X – концентрация в массовых долях;

Мб – мольная масса бензола, кг/моль;

Мт – мольная масса толуола, кг/моль;

|

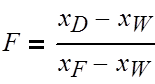

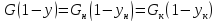

Найдем относительный мольный расход питания:

где F –

относительный мольный расход питания;

хF, хD, хW – концентрация бензола в

мольных долях расходов питания, дистиллята и кубового остатка соответственно;

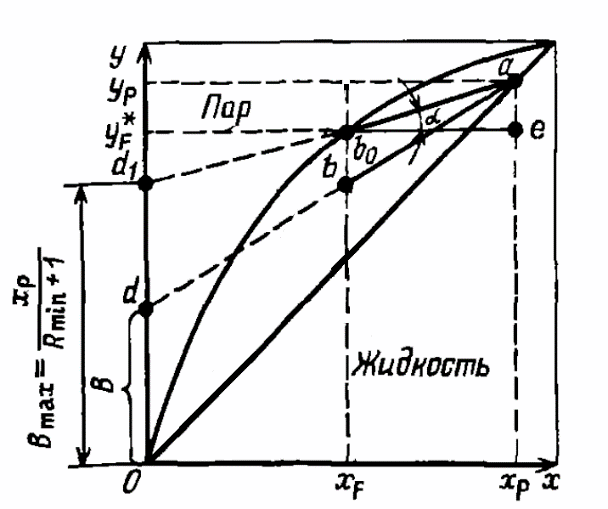

На графике 1 определим по мольным концентрациям

жидкости равновесные концентрации пара бензола:

y*F

= 0,511.

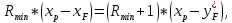

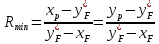

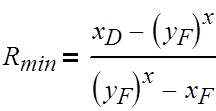

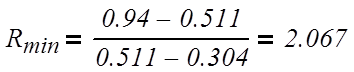

Вычислим минимальное число флегмы по следующей

формуле:

(3.1.4)

где Rmin

– минимальное число флегмы;

хF, хD – концентрация в смеси бензола в мольных

долях расходов питания, дистиллята соответственно;

yF*,

–равновесная концентрация в паре бензола в мольных долях;

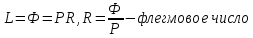

Рабочее флегмовое число найдем по следующей формуле:

,

(3.1.5)

где R –

число флегмы;

b — коэффициент избытка флегмы;

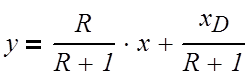

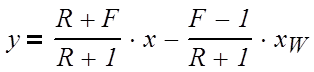

Задаваясь коэффициентом избытка флегмы, найдем

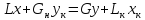

рабочее число флегмы, с помощью которого построим рабочие линии для укрепляющей

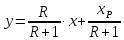

и исчерпывающей части колонны по следующим формулам:

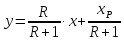

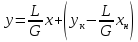

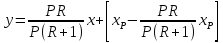

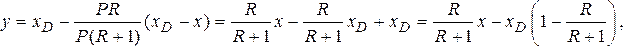

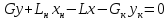

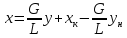

Верхняя часть:

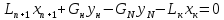

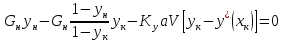

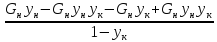

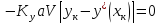

(3.1.6)

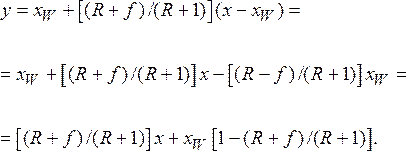

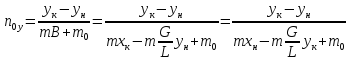

Нижняя часть:

(3.1.7)

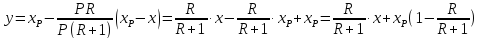

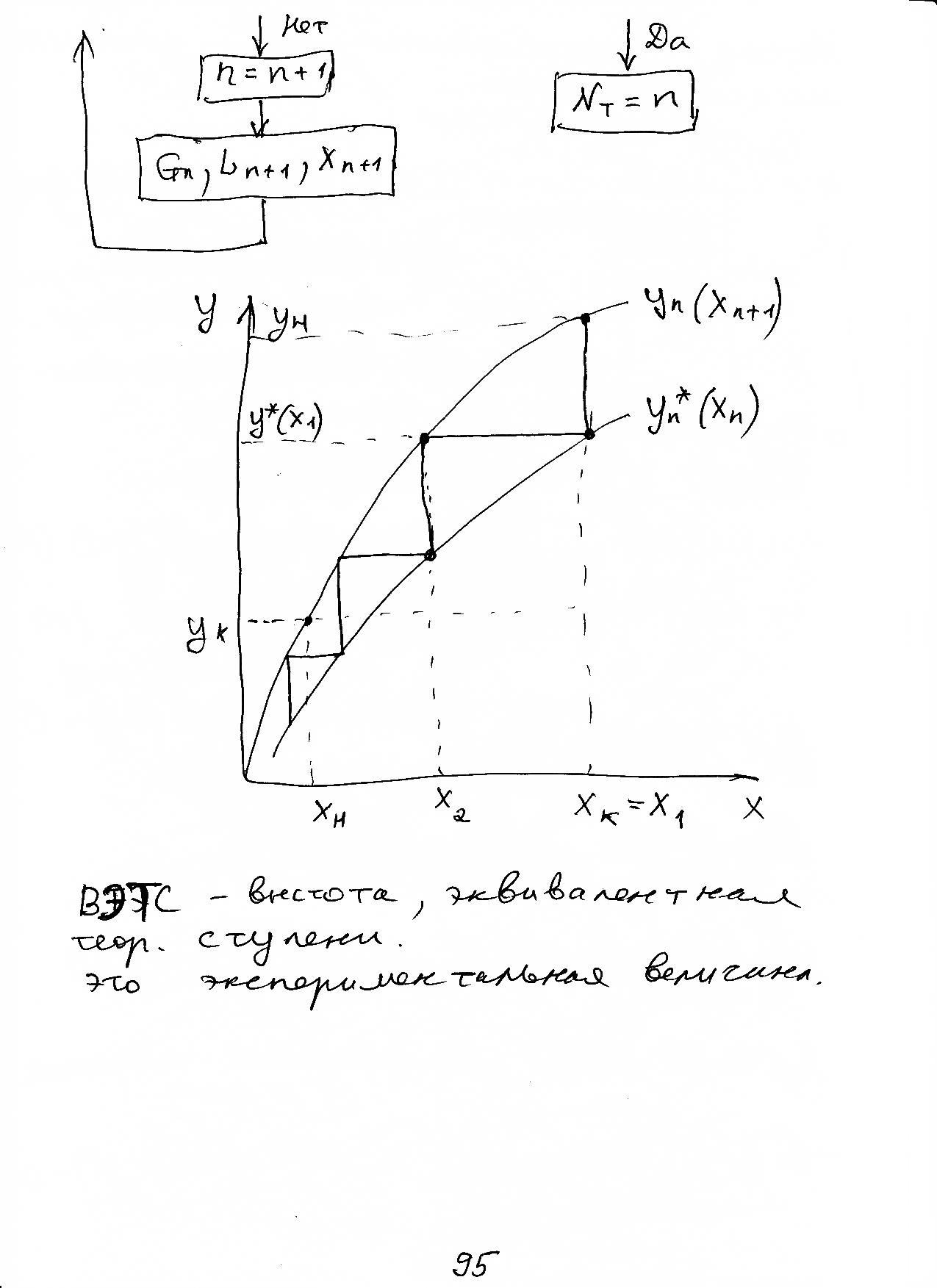

Графически определяем число теоретических ступеней (N) – график 1.

Чтобы определить оптимальное флегмовое число на

графике 2 построим зависимость N(R+1) = f(R),

где точка минимума этой кривой укажет на Rопт.

Результаты вычислений при нахождении флегмового

числа представим в таблице 1:

Таблица 1

|

b |

1,161 |

1,308 |

1,356 |

1,528 |

1,629 |

2,396 |

3,027 |

|

R |

2,4 |

2,73 |

2,83 |

3,188 |

3,4 |

5 |

6,318 |

|

N |

25 |

18 |

17 |

15 |

15 |

12 |

11 |

|

N(R+1) |

85 |

67,14 |

65,11 |

62,82 |

66 |

72 |

80,498 |

Rопт

= 3,188 при

N = 15

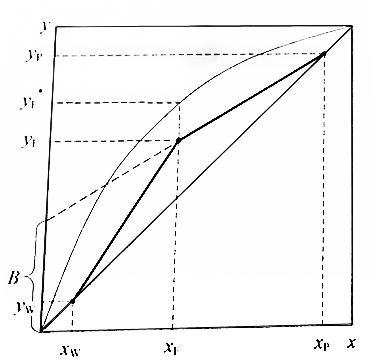

Уравнения рабочей линии:

укрепляющая часть:

исчерпывающая часть:

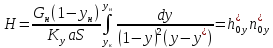

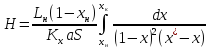

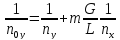

3.2 Определение скорости

пара и диаметра колонны

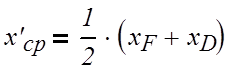

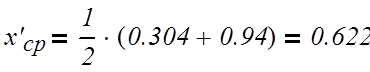

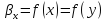

Найдем средние концентрации жидкости:

верхняя часть:

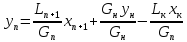

(3.2.1)

где х`ср, хF, хD – соответственно средняя концентрация верхней части колонны и

концентрация бензола в мольных долях питания и дистиллята;

|

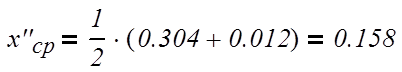

нижняя часть:

(3.2.2)

где х«ср, хF, хW – соответственно средняя концентрация нижней части колонны и

концентрация бензола в мольных долях питания и кубового остатка;

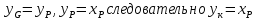

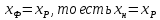

Средние концентрации пара вычислим по уравнению

рабочей линии:

верхняя часть:

нижняя часть:

Определим средние температуры пара по диаграмме

(график 3):

укрепляющая часть:

приy`ср =

0,698 t`ср = 92,7°C

исчерпывающая часть:

приy«ср = 0,246 t«ср

= 104,4 °C

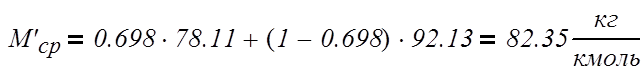

Средние мольные массы и

плотности пара:

верхняя часть:

,

(3.2.3)

где М`ср – средняя мольная масса пара верхней части колонны, кг/моль;

y`ср – средняя концентрация пара верхней части колонны;

Мб – мольная масса бензола, кг/моль;

Мт – мольная масса толуола, кг/моль;

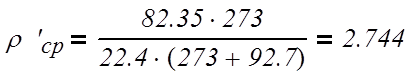

(3.2.4)

где r`ср – средняя плотность пара

в верхней части колонны, кг/м3;

Т0 —

температура при нормальных условиях, К;

Т`ср

— температура пара в верхней части колонны, К;

нижняя часть:

,

(3.2.5)

Похожие материалы

- Расчет ректификационной колонны

- Расчет теплообменного аппарата для нагрева 4 кг/с 27 % раствора бензола в толуоле от 18 до 97,9 градусов

- Расчёт и подбор теплообменной аппаратуры для подогревания 5.5 кг/с 28%-го раствора ацетона в воде от 20 до 69 градусов

Информация о работе

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание — внизу страницы.

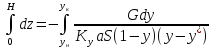

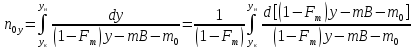

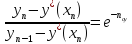

Простая

перегонка заключается в постепенном

испарении жидкости и конденсации

образующихся паров. Рассмотрим

периодически действующую перегонку.

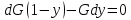

В куб залита жидкая смесь. Составим

уравнение материального баланса.

Пусть

в момент времени τ в

кубе L

кг смеси, х –

концентрация НК в смеси, Lх –

количество НК в смеси.

За

время dτ испарится dL кг

смеси и концентрация уменьшится на dx.

При этом образуется dL кг

пара, равновесного с жидкостью и имеющего

концентрацию у*;

dLy* –

количество НК в паре. В кубе останется

остаток (L

– dL)

кг с концентрацией (х

– dx).

Тогда

уравнение материального баланса по

НК:

Lx

= (L–dL)(x–dx)+dLy*;

Раскроем

скобки: Lх

= Lх–

dLх–

Ldx+ dLdx+ dLy*,

после

сокращения получим: dL(y*–х) = Ldx,

разделим

переменные:

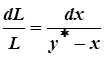

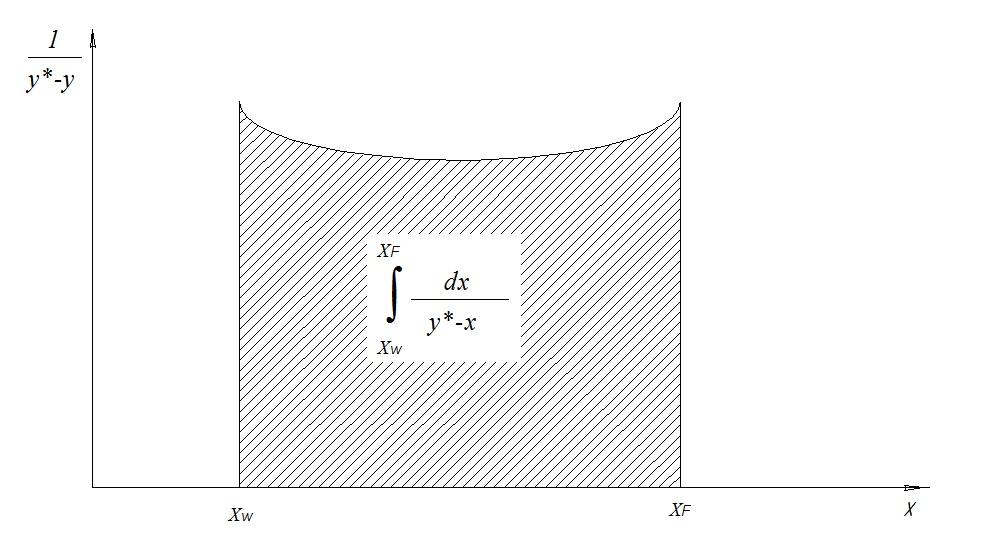

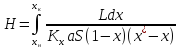

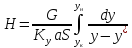

Это

дифференциальное уравнение проинтегрируем

от L

= F (количество

исходной смеси) до L

= W (количество

остатка) и по х от хF до хW (хF –

концентрация НК в исходной

смеси; хW –концентрация

в остатке).

Тогда:

∫ dL/L = ∫ dx/(y* –

х); ln(F/W) = ∫ dx/(y* –

х) – W хW хW

– уравнение

простой перегонки.

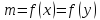

Вид

функции у*

= f(x) определяется

формой кривой равновесия и не может

быть установлен аналитически. Поэтому

правую часть интегрируют графически.

Из

уравнения можно получить W,

зная F и хF, хW.

Средний состав дистиллята хр можно

определить из уравнения материального

баланса по НК:

FхF =

WхW +

(F – W) (хр)ср. ,

где

хр =

(FхF –

WхW)/(F

– W).

Простая

перегонка применяется для смесей,

компоненты которых сильно различаются

по летучести, простая перегонка – это

довольно грубое предварительное

разделение смесей.

Вопрос

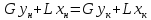

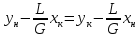

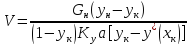

№ 15. Вывести уравнения рабочих линий

ректификационной колонны непрерывного

действия.

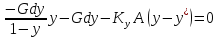

Делаем

подстановку в 1 уравнение:

Укрепляющая

часть колонны. Количество жидкости

(флегмы), стекающей по этой части колонны

Количество

паров, поднимающихся по колонне

В

том же сечение колонны состав жидкости

(флегмы) , поступающей из дефлегматора,

Подставляя

значения L,

G,

yк,

xк

,

получаем:

Откуда

—

эта зависимость является уравнением

рабочей линии укрепляющей части колонны.

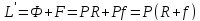

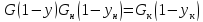

Количество

жидкости, стекающей по исчерпывающей

части колонны, составит:

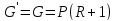

Количество

пара, проходящего через нижнюю часть

колонны, равно количеству пара,

поднимающегося по верхней (укрепляющей)

ее части. Следовательно:

Для

низа колонны состав удаляющейся жидкости

(остатка) x’к=xw

и, согласно допущению, состав поступающего

сюда из кипятильника пара y’н=

yw

=

xw

. Подставив значения L’,

G’,

x’к

, y’н

в первое уравнение, получим:

После

приведения к общему знаменателю и

сокращения подобных членов находим:

эта

зависимость является уравнением рабочей

линии исчерпывающей части колонны.

16. Вывести уравнение рабочей линии для укрепляющей части ректификационной колонны. Описать, как строят рабочие линии на диаграмме y-X, сформулировав необходимые допущения.

Упрощающие

допущения графического метода анализа

работы и расчета ректификационной

колонны.

-

Молярные

теплоты испарения компонентов при

одной и той же температуре приблизительно

одинаковы (правило Трутона), поэтому

каждый киломоль пара при конденсации

испаряет 1 кмоль жидкости. Следовательно

количество поднимающихся паров (в

киломолях) в любом сечении колонны

одинаково; -

В

дефлегматоре не происходит изменения

состава пара. Если весь пар конденсируется

в дефлегматоре, то это положение

полностью соответствует реальным

условиям. Следовательно, состав пара,

уходящего из ректификационной колонны,

равен составу дистиллята, т.е.

;

-

При

испарении жидкости в кипятильнике не

происходит изменения ее состава.

Следовательно, состав пара, образующегося

в кипятильнике, соответствует составу

кубового остатка, т.е.;

-

Теплоты

смешения компонентов разделяемой

смеси равны 0.

Также,

при этом перед подачей в колонну смесь

подогревают до температуры кипения

жидкости в том сечении колонны, в которое

она поступает.

Вывод

уравнения рабочей линии для укрепляющей

части ректификационной колонны

Обозначения:

-

F,

xF

— поток

(кмоль/с) и концентрация (молярные доли)

НК исходной смеси; -

P,

xP

— поток и концентрация НК дистиллята; -

W,xW

— поток

и концентрация НК кубового остатка; -

Ф,xФ

–

поток

и концентрация НК флегмы; -

G

–

количество пара (кмоль/с), выходящего

из колонны.

Материальный

баланс колонны по всему потоку:

при

получаем

Материальный

баланс по низкокипящему компоненту:

Для

укрепляющей части колонны возьмем

произвольное сечение А-А (см. рис),

которому соответствуют текущие

концентрации x

и y,

и составим материальный баланс по НК

для верха этой колонны:

откуда

где

–

количество флегмы, стекающей в верхней

части колонны.

Количество

поднимающихся по колонне паров:

С

учетом

(см допущение 2), поставляем ур-я (3) и (4)

в ур-е (2). Получаем:

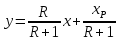

Таким

образом, уравнение рабочей линии

укрепляющей части колонны:

Порядок

построения рабочих линий ректификационной

колонны

-

Откладываем

на горизонтальной оси значения

;

-

Строим

на диагонали точки

и

;

-

Проводим

вертикаль при

до значения

;

-

Откладываем

на вертикальной оси отрезок

;

-

Соединяем

точку на вертикальной оси, полученную

по отрезку В,

и точку на диагонали

пунктирной линией; -

На

пересечении пунктирной линии и вертикали

(при

)

получаем точку пересечения рабочих

линий (точку питания); -

Соединяя

точку пересечения рабочих линий с

точкой

,

получаем рабочую линию верхней части

колонны; -

Соединяя

точку пересечения рабочих линий с

точкой

,

получаем рабочую линию нижней части

колонны.

17.

Вывести уравнения рабочих линий для

ретификационной колонны непрерывного

действия при постоянстве расходов фаз

(с необходимыми пояснениями и допущениями).

Как зависит положение этих линий на

диаграмме у-х от флегмового числа?

Предварительно

принимаются следующие основные

допущения, мало искажающие действительный

процесс, но существенно упрощающие его

анализ и расчет:

1.

Молярные теплоты испарения компонентов

при одной и той же температуре

приблизительно одинаковы (правило

Трутона), поэтому каждый киломоль пара

при конденсации испаряет 1 кмоль

жидкости. Следовательно, количество

поднимающихся паров (в киломолях) в

любом сечении колонны одинаково.

2.

В дефлегматоре не происходит изменения

состава пара. Если весь пар конденсируется

в дефлегматоре, то это положение

полностью соответствует реальным

условиям. Следовательно, состав пара,

уходящего из ректификационной колонны,

равен составу дистиллята, т.е. yD = xD.

3.

При испарении жидкости в кипятильнике

не происходит изменения ее состава.

Следовательно, состав пара, образующегося

в кипятильнике, соответствует составу

кубового остатка, т.е. yW = xW.

4.

Теплоты смешения компонентов разделяемой

смеси равны нулю.

При

этом предполагается, что перед подачей

в колонну смесь подогревают до температуры

кипения жидкости в том сечении колонны,

в которое она поступает.

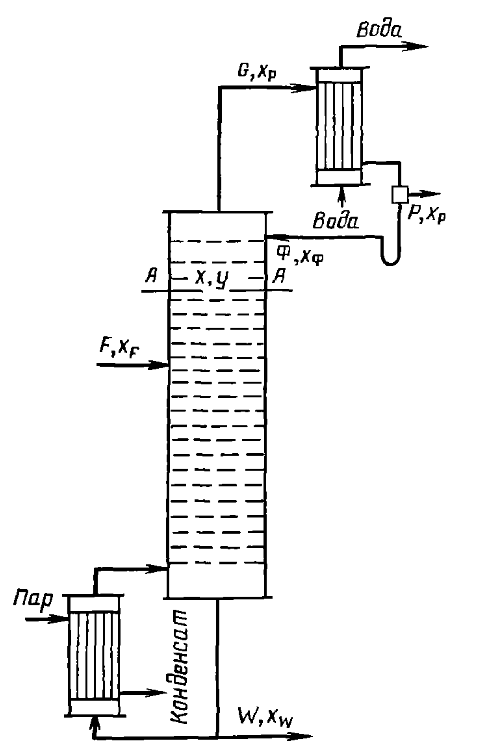

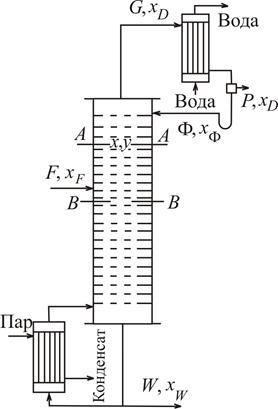

Расчетная

схема установки представлена на рис.

3.15.

Рис.

3.15. К выводу уравнения материального

баланса

Введены

следующие обозначения (рис. 3.15):

F, xF –

поток (кмоль/с) и концентрация (молярные

доли) НК исходной смеси;

P, xD –

поток и концентрация НК дистиллята;

W, xW –

поток и концентрация НК кубового

остатка;

Ф, xФ –

поток и концентрация НК флегмы;

G –

количество пара (кмоль/с), выходящего

из колонны.

Тогда

материальный баланс колонны по всему

потоку

но G = P +

Ф, и поэтому

F = P + W.

(3.8)

Материальный

баланс по низкокипящему компоненту

(3.9)

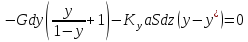

Уравнения

рабочих линий. Поскольку

условия работы укрепляющей и исчерпывающей

частей ректификационной колонны

различны, то рассмотрим материальные

балансы для них отдельно.

Для укрепляющей части

колонны возьмем произвольное

сечение А – А (рис.

3.15), которому соответствуют текущие

концентрации x и y,

и составим материальный баланс по НК

для верха этой части колонны:

откуда

(3.10)

где L

– количество

флегмы, стекающей в верхней части

колонны.

Причем

(3.11)

где R –

флегмовое число, равное отношению

количества флегмы к количеству

отбираемого из колонны дистиллята:

Количество

поднимающихся по колонне паров

(3.12)

Так

как по принятому допущению yD = xD,

то уравнение (3.10) при подстановке в него

соответствующих значений L и G принимает

вид

откуда

получаем уравнение рабочей линии

укрепляющей части колонны:

(3.13)

При x = xD y = xD,

т.е. рабочая линия укрепляющей части

колонны пересекает диагональ с

абсциссой xD,

что и следовало ожидать, учитывая второе

допущение.

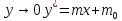

Обозначим ,

а .

Тогда уравнение (3.13) примет вид соотношения

которое

является уравнением прямой линии. В

нем А –

тангенс угла наклона a рабочей линии к

оси абсцисс, а В –

отрезок, отсекаемый рабочей линией на

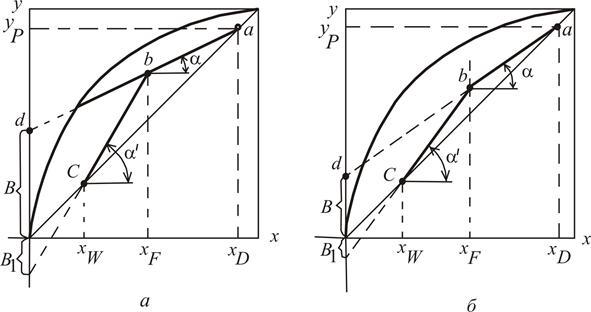

оси ординат (рис. 3.16, а).

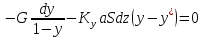

При

выводе уравнений рабочей

линии исчерпывающей части

колонны следует учитывать, что количество

орошения этой части колонны увеличивается

на величину расхода F исходной

смеси. Рассмотрим материальный баланс

для низа исчерпывающей части колонны

– ниже произвольного сечения В – В (рис.

3.15); текущие концентрации НК в фазах x и y .

Обозначим

количества поднимающегося по нижней

части колонны пара ,

а стекающей флегмы – .

Тогда

Рис.

3.16. К выводу уравнений рабочих линий

верхней (а)

и нижней (б)

частей ректификационной колонны

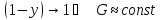

Если

обозначить через то

Количество

стекающей по нижней части колонны

флегмы Количество

поднимающегося по колонне пара не

меняется, т.е.

откуда

Тогда

с учетом того, что yW = xW,

получим

После

соответствующих преобразований имеем

(3.14)

где (рис.

3.16, б); –

отрезок, отсекаемый рабочей линией на

оси ординат.

При x = xW y = xW,

т.е. рабочая линия исчерпывающей части

колонны проходит через точку, лежащую

на диагонали с абсциссой xW.

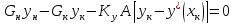

Теперь выясним, где же эти линии

пересекаются.

Ордината

точки пересечения, определяемая по

уравнениям (3.13) и (3.14), будет одинаковой.

Следовательно, можно приравнять правые

части этих уравнений:

или

Решая

последнее выражение относительно

абсциссы с координатой x,

после простейших преобразований

получаем x = xF,

т.е. абсцисса точки пересечения рабочих

линий равна составу исходной смеси

(т.е. эта точка соответствует сечению,

на уровне которого подают питание в

колонну). После этого можно построить

рабочие линии для укрепляющей и

исчерпывающей частей колонны.

На

оси абсцисс откладывают заданные

концентрации xF, xD, xW и

находят точки а и с (рис.

3.16). Если величина R задана,

то на оси ординат откладывают отрезок и

соединяют точку d c

точкой а.

Проведя вертикаль из точки xF до

пересечения с линией ad,

находят точку b пересечения

рабочих линий и соединяют ее с точкой с.

Таким образом, получают рабочие

линии ab –

для укрепляющей и bc –

для исчерпывающей частей колонны.

18.

Метод расчёта массообменных колонных

аппаратов со ступенчатым контактом

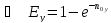

фаз, основанный на уравнении массопередачи.

Связь локальной эффективности по Мерфри

с числом единиц переноса для различных

случаев структуры потоков фаз.

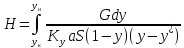

Расчет

колонных массообменных аппаратов. В

основном распространены противоточные

аппараты. Рассмотрим колонный аппарат

на примере абсорбции

Допущения:

-

Рассматривается

перенос одного компонента, остальные

компоненты считаем инертными -

Фазы

движутся по модели идеального вытеснения.

Материальный

баланс для всего аппарата:

(1)

(2)

(3)

(4)

Уравнение

(4) уже не является независимым, представляя

собой сумму первых трёх уравнений.

Материальный

баланс для верхней части аппарата:

(5)

(6)

Аналогично

для нижней части аппарата:

(6)

Уравнения

(6) – это уравнения рабочих линий

(связывают рабочие концентрации в

фазах)

(7)

(8)

Тарельчатая

колонна.

фаз ступенчатый.

(9)

(10)

(10)

Расчёт

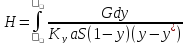

аппаратов с непрерывной поверхностью

контакта фаз

Два

основных метода расчёта высоты колонных

аппаратов:

-

метод

теоретических ступеней -

метод,

основанный на уравнении массопередачи

В

результате технологического расчёта

получают:

-

высоту

аппарата (высота насадки), число тарелок

(высота тарельчатой части) -

сечение

аппарата (диаметр)

Объемный

расход сплошной фазы

В

экстракции расходы обеих фаз.

—

фиктивная скорость

Метод

теоретической ступени разделения

Теоретическая

тарелка – это участок аппарата, который

покидают фазы, находящиеся в равновесии.

Равновесие

определяется P

и T

Дано:

абсорбция

ВЭТС

– высота, эквивалентная теоретической

ступени. это экспериментальная величина

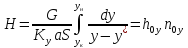

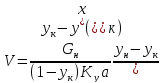

Метод,

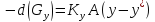

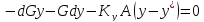

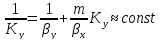

основанный на уравнении массопередачи.

Ky

–

коэффициент массопередачи по газовой

фазе

A

– поверхность контакта фаз

(11)

(12)

По

инертному газу

(121)

– удельная

поверхность [м2/м3]

(13)

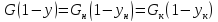

Для

жидкой фазы

(14)

Если

линия равновесия прямая

то безразлично по какому из уравнений

считать.

Выбирается

уравнение для фазы, в которой сосредоточено

основное сопротивление.

Частные

случаи:

-

Процесс

изотермический, концентрации малы

Линия

равновесия прямая

(15)

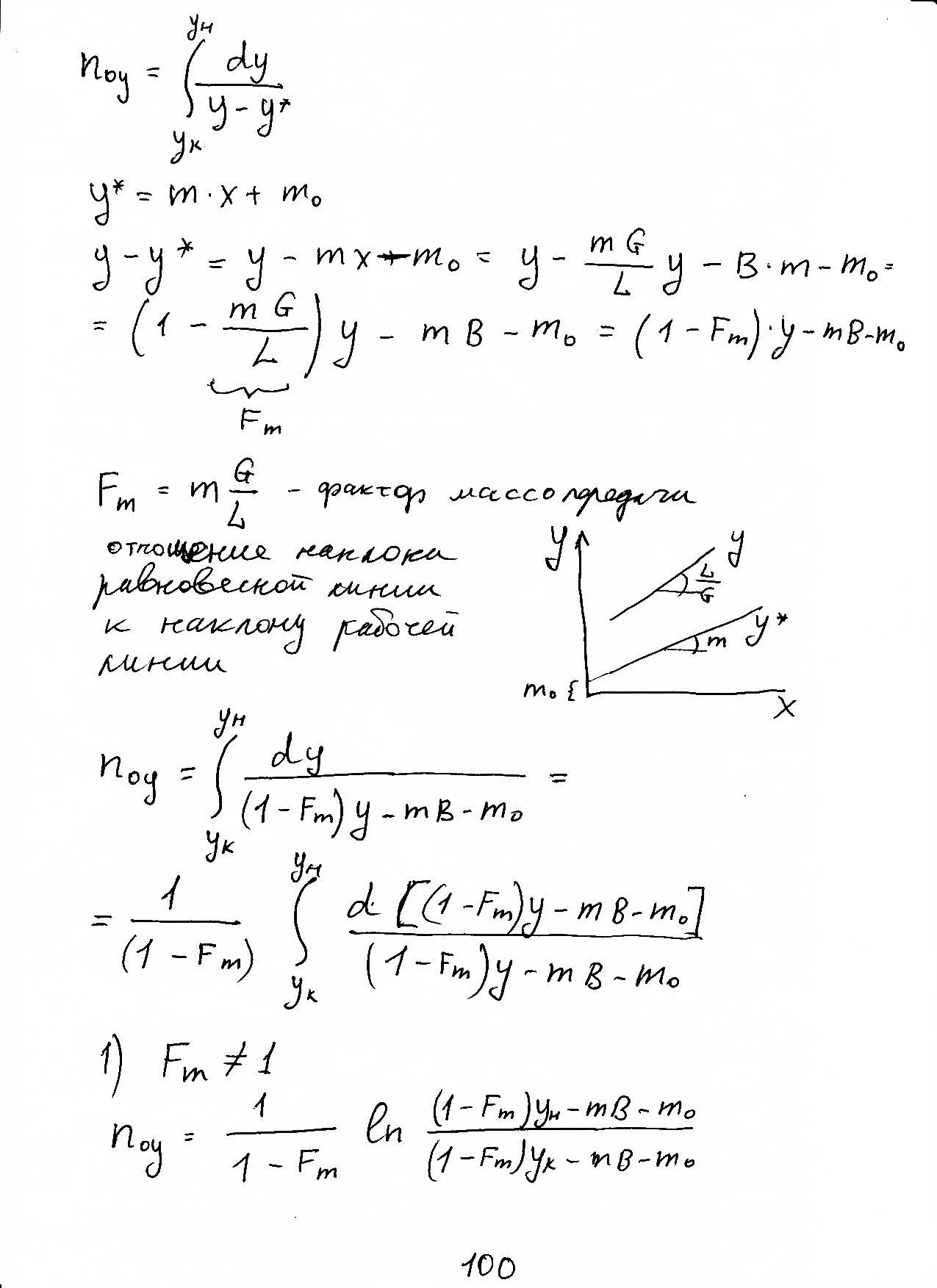

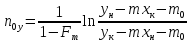

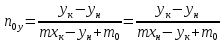

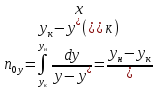

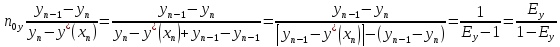

hoy

noy

noy

–

общее число единиц переноса по газовой

фазе

hoy

–

высота единиц переноса

– равновесная

линия прямая

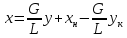

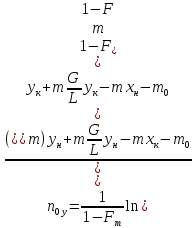

Уравнение

рабочей линии

(для

верхней части) (16)

(для

нижней части) (17)

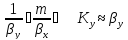

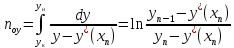

Fm

– фактор

массопередачи

Отношение

наклона равновесной линии

к

наклону рабочей линии

=Fm

(18)

-

Fm=1

Наклон

равновесной и рабочей линий одинаков

(из

16)

(из

17)

(19)

-

Концентрации

не малы, процесс изотермический,

коэффициенты массопередачи слабо

зависят от концентрации

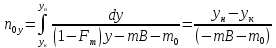

(20)

Ограничений

на кривизну линий не накладывается

Для

постоянного Ky

необходимо,

чтобы

Если

, то следует записать по жидкой фазе

(21)

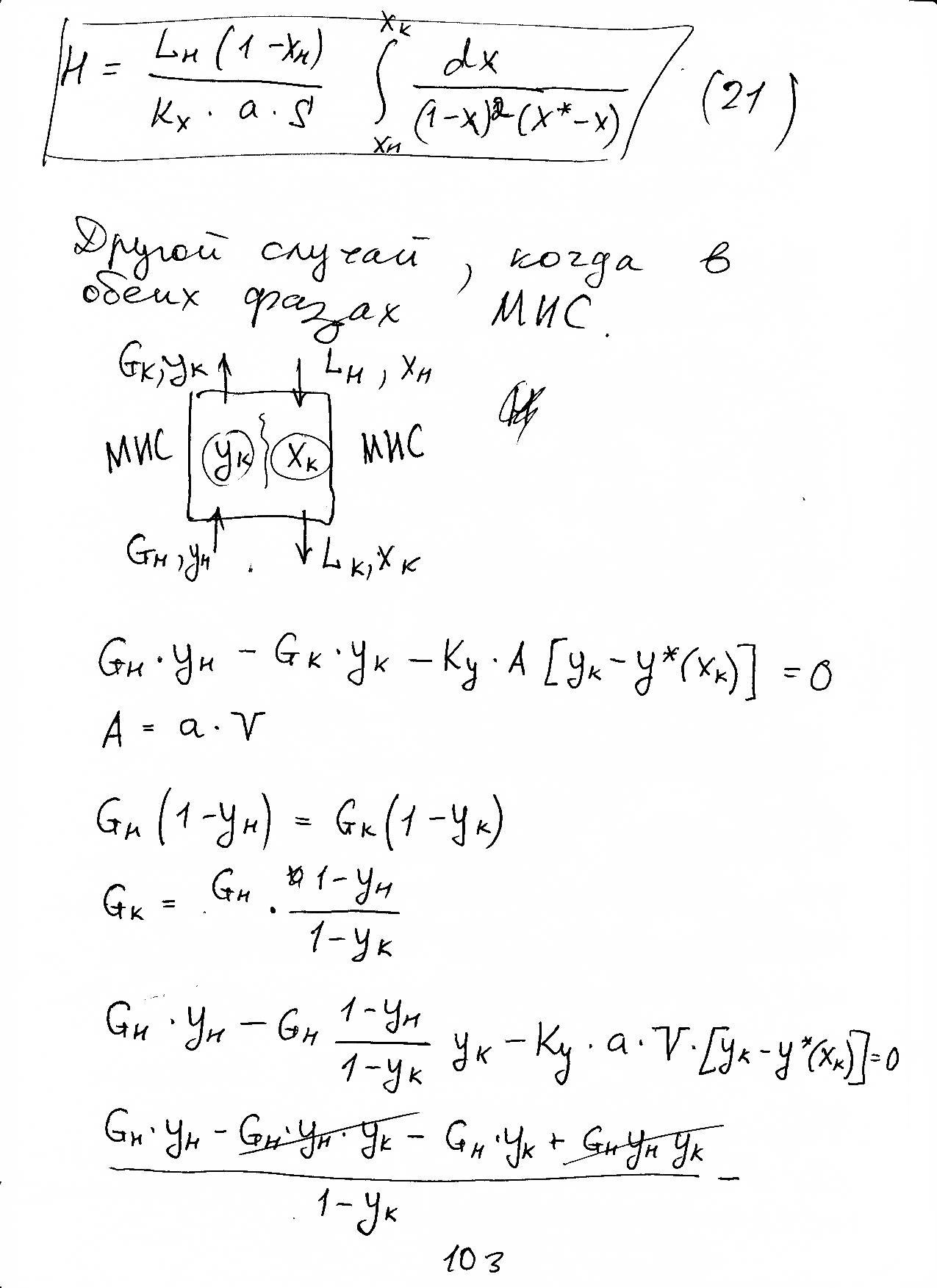

Другой

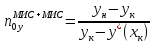

случай, когда в обеих фазах МИС

(22)

(МИС+МИС)

Расчёт

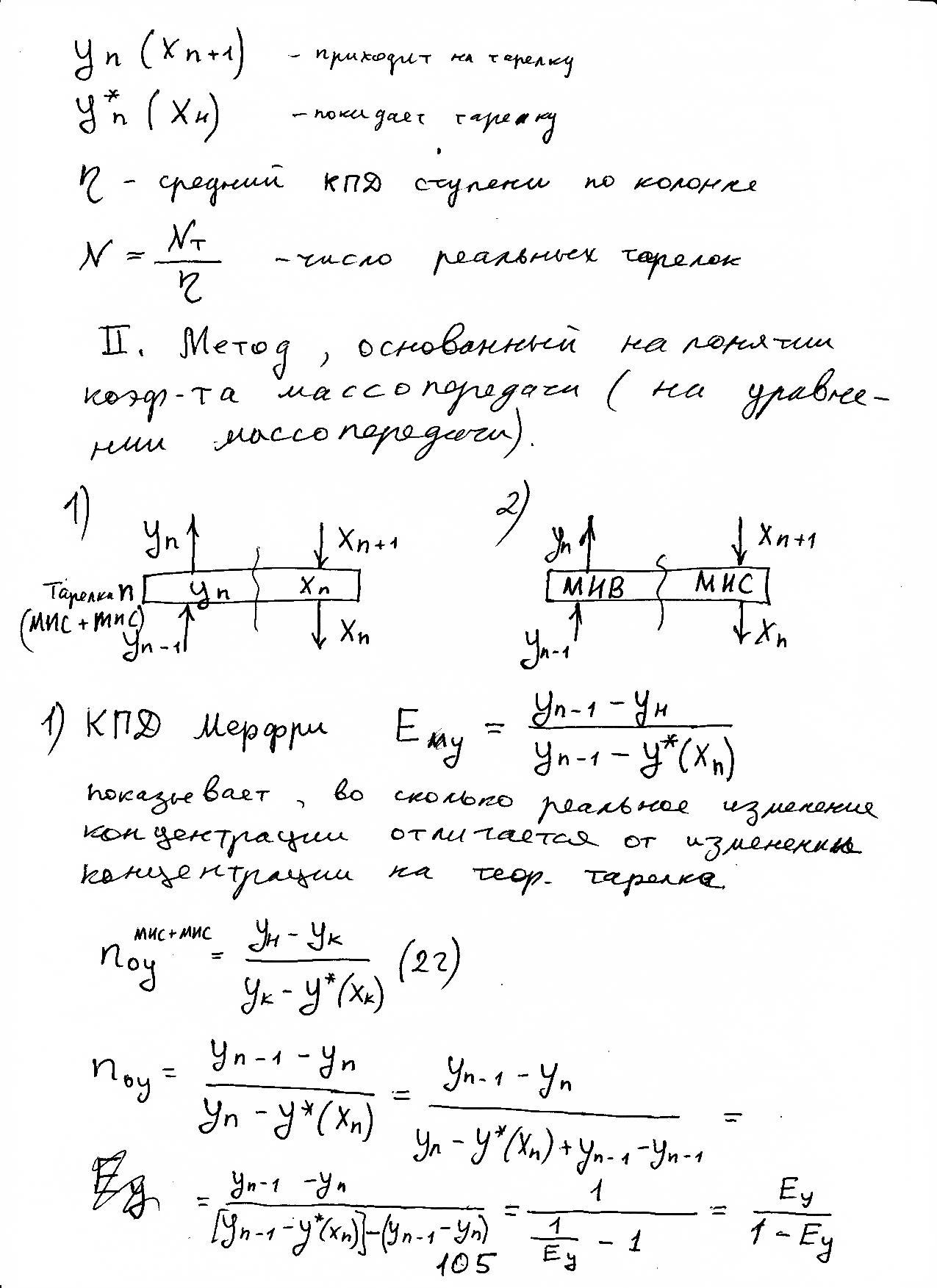

высоты колонных аппаратов при ступенчатом

контакте фаз

В

тарельчатых аппаратах взаимодействие

фаз рассматривают только на тарелках.

За пределами тарелок фазы не взаимодействуют

-

Метод

теоретической тарелки

Фазы,

покидающие тарелку, находятся в состоянии

равновесия (достигли состояния

равновесия)

– приходит

на тарелку,

– покидает тарелку, Ŋ – средний КПД

ступени по колонне,

– число

реальных тарелок

-

Метод,

основанный на понятии коэффициента

массопередачи (на уравнении массопередачи)

-

КПД

Мерфри

Показывает,

во сколько реальное изменение концентрации

отличается от изменения концентрации

на теоретической тарелке

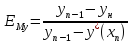

(22)

(23)

(24)

E0

–

локальная эффективность по Мерфри (без

учёта реальных факторов брызгоуноса,

байпасирующей жидкости и др.)

EMy

–

реальный

КПД Мерфри

19.

Вывести формулу для расчета минимального

флегмового числа при непрерывной

ректификации. Какие принципы используют

для оптимизации при определении

флегмового числа?

Упрощающие

допущения графического метода анализа

работы и расчета ректификационной

колонны.

-

Молярные

теплоты испарения компонентов при

одной и той же температуре приблизительно

одинаковы (правило Трутона), поэтому

каждый киломоль пара при конденсации

испаряет 1 кмоль жидкости. Следовательно

количество поднимающихся паров (в

киломолях) в любом сечении колонны

одинаково; -

В

дефлегматоре не происходит изменения

состава пара. Если весь пар конденсируется

в дефлегматоре, то это положение

полностью соответствует реальным

условиям. Следовательно, состав пара,

уходящего из ректификационной колонны,

равен составу дистиллята, т.е.

;

-

При

испарении жидкости в кипятильнике не

происходит изменения ее состава.

Следовательно, состав пара, образующегося

в кипятильнике, соответствует составу

кубового остатка, т.е.;

-

Теплоты

смешения компонентов разделяемой

смеси равны 0.

Также,

при этом перед подачей в колонну смесь

подогревают до температуры кипения

жидкости в том сечении колонны, в которое

она поступает.

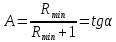

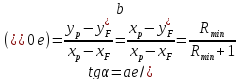

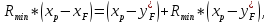

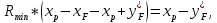

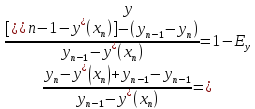

Вывод

формулы для расчета минимального

флегмового числа при непрерывной

ректификации

При

пересечении рабочих линий в точке b0

рабочие концентрации равны равновесным,

что возможно только при бесконечно

большой поверхности массопередачи,

так как при этом

В

этом случае (линия ad1

на графике) флегмовое число должно быть

минимальным, а величина отрезка B

– максимальной.

Уравнение

рабочей линии верхней части колонны:

Преобразовав

уравнение рабочей линии верхней части

колонны к линейному виду, получим:

где

В

нашем случае:

или

(Bmax

определяется графически)

Из

уравнения рабочей линии верхней части

колонны для рассматриваемого случая:

Откуда

последует, что:

Решая

уравнение относительно Rmin,

получим:

Тепловой баланс

Количество теплоты, выделяющееся при конденсации паров дистиллята, находим по уравнению:

,

где -удельная теплота испарения дистиллята, ; -флегмовое число; -массовый расход дистиллята.

Удельную теплоту испарения найдём по формуле:

Зная мольный состав дистиллята, исходной смеси и кубового остатка, по диаграмме найдём их температуры кипения:

Зная мольный состав и температуру кипения дистиллята, найдём удельную теплоту испарения:

Количество теплоты, отдаваемое дистиллятом при охлаждении, находим по формуле:

,

где -температура кипения дистиллята; -теплоёмкость дистиллята при температуре кипения.

Количество теплоты, получаемое исходной смесью, в паровом подогревателе найдём по формуле:

Количество теплоты, отдаваемое кубовым остатком в водяном холодильнике, найдём по формуле:

Найдём количество тепла, которое необходимо подвести в куб-испаритель по формуле:

Найдём расход пара в куб-испаритель.

По известному абсолютному давлению греющего пара () найдём его теплоту конденсации:

Массовый расход пара равен:

Подробный расчет холодильника кубового остатка

Температурная схема:

,

ректификация бинарный смесь жидкость

Тогда . По известному составу и средней температуре найдём необходимые параметры теплоносителя и хладагента:

а) Удельная теплоемкость кубового остатка:

б) Количество теплоты:

в) Теплоемкость воды:

Для определения ориентировочной площади теплообмена примем коэффициент теплопередачи

Определим ориентировочно площадь теплообмена:

Для обеспечения интенсивного теплообмена попытаемся подобрать аппарат с турбулентным или переходным режимом течения теплоносителей. Возьмём теплообменный аппарат типа “труба в трубе” по ГОСТ (9830-79) с диаметром кожуховой трубы и теплообменной кубовый остаток направим в кожуховую трубу, а охлаждающую воду в теплообменную трубу.

Зададимся критерием Рейнольдса для кубового остатка : Re2=10000

Эквивалентный диаметр кольцевого сечения: dэкв=0.011

Вязкость кубового остатка при его средней температуре :

Плотность кубового остатка при его средней температуре:

Найдем скорость кубового остатка:

Найдем площадь поперечного сечения:

Найдем по каталогу стандартную площадь:

Найдем по стандартной площади скорость и число Рейнольдса:

В теплообменной трубе хладагент- вода.

Зададимся критерием Рейнольдса для воды : Re1=10000

Эквивалентный диаметр кольцевого сечения: dэкв=0.03 м

Вязкость(Пас) воды при ее средней температуре :

Найдем скорость воды:

Найдем площадь поперечного сечения:

Найдем по каталогу стандартную площадь:

Найдем по стандартной площади скорость и число Рейнольдса:

Температуры стенки со сторон холодного и горячего теплоносителей будем искать с помощью метода итераций. Суть метода заключается в нахождении удельного потока теплоты со стороны хладагента и теплоносителя как функций от температуры одной из стенок теплообменника и решения уравнения графическим методом или с помощью ПК относительно температуры стенки.

Сначала рассмотрим холодный теплоноситель — воду. Найдем для нее теплофизические свойства и при ее средней температуре:

Теплопроводность:

Теплоемкость (Дж/кгК):

Вязкость (Пас):

=7.482*10-4

Плотность (кг/м3):

Определим критерий Прандтля для кубового остатка по формуле:

.

Зададимся температурой стенки со стороны хладагента tстхол=37,115

Найдем теплофизические параметры и критерий Прандтля при температуре стенки хладагента:

Теплопроводность:

Теплоемкость (Дж/кгК):

Вязкость (Пас):

=6,899 10-4

Представим критерий Прандтля при температуре стенки как функцию от этой температуры, это позволяют сделать функциональные зависимости теплофизических свойств компонентов смеси от температуры:

Так как режим течения жидкости турбулентный, то критерий Нуссельта для водыбудем находить по формуле:

Выразим коэффициент теплоотдачи как функцию от температуры соответствующей стенки:

,

Зная коэффициенты теплоотдачи можно выразить удельный тепловой поток как функцию от температуры соответствующей стенки:

Выразим температуру горячей стенки () как функцию от температуры холодной стенки (). Это позволяет сделать соотношение:

Коэффициент теплопроводности стали, берём из [3] , среднее значение тепловой проводимости загрязнений стенок берём из [3] для смеси паров бензол — толуол и воды среднего качества.

Решив уравнение, находим .

Теперь рассмотрим горячий теплоноситель — кубовый остаток. Найдем его теплофизические свойства при его средней температуре.

Теплопроводность:

Теплоемкость (Дж/кгК):

Определим критерий Прандтля для кубового остатка по формуле:

.

Найдем теплофизические параметры и критерий Прандтля при температуре стенки горячего теплоносителя ():

Вязкость

Теплопроводность

Теплоемкость

Представим критерий Прандтля при температуре стенки как функцию от этой температуры, это позволяют сделать функциональные зависимости теплофизических свойств компонентов смеси от температуры:

Так как режим течения жидкости можно считать турбулентным, то критерий Нуссельта для кубового остатка будем находить по формуле (для кубового остатка):

Выразим коэффициент теплоотдачи как функцию от температуры соответствующей стенки:

,

Зная коэффициенты теплоотдачи можно выразить удельный тепловой поток как функцию от температуры соответствующей стенки:

Потоки равны с погрешностью

Найдём коэффициент теплопередачи:

Расчетная площадь поверхности теплопередачи:

Теплообменник обладает следующими характеристиками:

Тип “труба в трубе”, диаметр кожуховой трубы , диаметр теплообменной трубы , длина одной секции — 3м, всего 22 секции.

Приближенный расчет теплообменников

1. Паровой подогреватель исходной смеси.

Температурная схема:

,

Тогда . По известному составу и средней температуре смеси найдём её удельную теплоёмкость:

Найдём количество теплоты, передаваемое паром исходной смеси:

Теплоту конденсации пара найдём по его абсолютному давлению:

Определим расход греющего пара:

Ориентировочную поверхность теплообмена найдём по уравнению:

Приблизительное значение коэффициента теплопередачи возьмём из [3]: . Тогда ориентировочная поверхность теплообмена будет равна:

По площади теплообмена подберём подходящий теплообменный аппарат:

-«труба в трубе»;

-диаметр труб 133?6мм и 219?6мм;

-площадь теплообмена 3,72 ;

-длинна труб 9м.

2. Дефлегматор-конденсатор

Температурная схема:

,

Тогда . По известному составу и средней температуре смеси найдём её удельную теплоёмкость:

Определим расход охлаждающей воды:

Ориентировочную поверхность теплообмена найдём по уравнению:

Приблизительное значение коэффициента теплопередачи возьмём из [3]: . Тогда ориентировочная поверхность теплообмена будет равна:

По площади теплообмена подберём подходящий теплообменный аппарат:

-кожухотрубный;

-диаметр труб 20?2мм;

-площадь теплообмена 11,5 ;

-длинна труб 3,0 м.

3. Куб-испаритель

Температурная схема:

,

Тогда . По известному составу и средней температуре смеси найдём её удельную теплоёмкость:

Теплоту конденсации пара найдём по его абсолютному давлению:

Определим расход греющего пара:

Ориентировочную поверхность теплообмена найдём по уравнению:

.

Приблизительное значение коэффициента теплопередачи возьмём из [3]: . Тогда ориентировочная поверхность теплообмена будет равна:

По площади теплообмена подберём подходящий теплообменный аппарат:

-кожухотрубный;

-диаметр труб 20?4мм;

-площадь теплообмена 46 ;

-длинна труб 4 м.

Калькулятор простой перегонки + видео

Обновлено 01.06.2022

Просмотров 7285

function set_dimm(){

str=document.getElementById(‘fieldname3_1’).value;

str= str.replace(«[«, «»);

str= str.replace(«]», «»);

var arruyuy = str.split(‘,’);

url=»/calc.php?t1=»+arruyuy[0]*100+»&t2=»+arruyuy[1]*100+»&obem=»+document.getElementById(‘fieldname2_1’).value;

(function ($) {

$(«#field_1-3»).load(url);

//alert(url);

})(jQuery);

}

Данный калькулятор рассчитывает объем в мл.(1000мл. = 1л.) и содержание спирта в продукте после перегонки без укрепления. Сухопарники, барботеры и прочее в расчете не участвуют, только паропровод и холодильник.

Для расчета следует задать исходный объем в кубе и температурный диапазон перегонки.

Если для вас сложно ориентироваться по температурам, перевести содержание спирта в температуру можно калькулятором спиртоузности (раздел Обратный перевод).

На выходе будут доступны следующие данные:

- Начальная спиртоузность. Вычесляется по температуре закипания.

- Будет отобрано — расчетный объем продукта на выходе.

- Спиртоузностью — содержание спирта в полученном продукте.

- Абсолютного спирта в отборе — содержание спирта в миллилитрах.

- Останется в кубе — кубовый остаток. Позволяет контролировать покрытие тэна.

Для дистилляции с отбором голов и хвостов воспользуйтесь калькулятором дробной перегонки.

;

; ;

;

;

;

;

;

;

; ;

;

)

) ,

, ,

,

;

; ;

;