Прямое и переносное значение слова. Примеры

У слова может быть как прямое, так и переносное лексическое значение. Прямое значение слова — это основное лексическое значение. Переносное значение возникает как производное на базе прямого. Им обладают многозначные слова.

Узнаем, что такое прямое и переносное значение слова в русском языке.

Прямое значение слова

Слова нашей речи называют предметы, их признаки и действия. Однозначные слова непосредственно соотносятся с объектом действительности, напрямую называют предмет, его признак или процесс действия. Это прямое значение слова.

В потоке речи такие слова сразу вызывают представление о том, что они называют. Их значение не зависит от контекста, например:

Над лесом, над полем, над деревушками раскинулось синее небо .

По небу лениво плывут белые мохнатые облака.

Большинство слов русского языка выступают в прямом значении в собственном смысле.

Возникновение переносного значения слова

У слова может быть несколько лексических значений, которые возникают на базе прямого значения. Такое новое дополнительное лексическое значение слова называют переносным. Оно появляется как оттенок основного значения на основе похожести предметов по внешнему виду, по признаку или выполняемому действию (функции).

К примеру, в словосочетании «каменное здание» слово «каменный» называет материал, из которого сложено здание, и обозначает непосредственный признак предмета «крепкий, твёрдый, неподвижный».

В словосочетании «каменное лицо» прилагательное «каменное» обозначает «суровое, бесчувственное» или «недоброжелательное» лицо. В этом примере слово «каменное» обладает вторичным переносным значением, образованным на основе прямого значения.

Суть переноса значения состоит в том, что оно переходит на другой предмет, другое явление или процесс по общим точкам соприкосновения в значении. Тогда одно слово употребляется в качестве названия одновременно нескольких предметов. Так возникает многозначность слов. Переносным значением обладают многозначные слова, например:

- синее море — море пшеницы — море народу ;

- лёгкая ноша — легкая рука — легкая промышленность .

Примеры слов в переносном значении

- шепчет бабушка — шепчет листва ;

- ударил палкой — ударил мороз ;

- плачет малыш — плачет дождь ;

- лелеять ребенка — лелеять мечту ;

- медный колокольчик — синий колокольчик ;

- серёжки в ухе — березовые серёжки ;

- зимний вечер — вечер жизни ;

- железные детали — железные нервы ;

- жемчужные бусы — жемчужные зубы ;

- деревянный стол — деревянная походка .

На основе переносного значения слова возникают выразительные образные средства художественной литературы — тропы. Узнаем, как образуется метафора, метонимия, синекдоха.

Видеоурок

Прямое и переносное значение слов (15 примеров)

У слова может быть как прямое, так и переносное лексическое значение. Прямое значение слова — это основное лексическое значение. Переносное значение возникает как производное на базе прямого. Им обладают многозначные слова.

Узнаем, что такое прямое и переносное значение слова в русском языке.

Прямое значение слова

Слова нашей речи называют предметы, их признаки и действия. Однозначные слова непосредственно соотносятся с объектом действительности, напрямую называют предмет, его признак или процесс действия. Это прямое значение слова.

В потоке речи такие слова сразу вызывают представление о том, что они называют. Их значение не зависит от контекста, например:

Над лесом, над полем, над деревушками раскинулось синее небо .

По небу лениво плывут белые мохнатые облака.

Большинство слов русского языка выступают в прямом значении в собственном смысле.

Примерыдочь, дом, трава, вежливый, огромный.ОпределениеПрямое значение слова — это его основное лексическое значение без дополнительных оттенков.

Возникновение переносного значения слова

У слова может быть несколько лексических значений, которые возникают на базе прямого значения. Такое новое дополнительное лексическое значения называют переносным. Оно появляется как оттенок основного значения на основе похожести предметов по внешнему виду, по признаку или выполняемому действию (функции).

Переносное значение слова — это вторичное, производное значение, возникающее на основе сходства предметов, их признаков и функций.

К примеру, в словосочетании «каменное здание» слово «каменный» называет материал, из которого сложено здание, и обозначает непосредственный признак предмета «крепкий, твёрдый, неподвижный».

В словосочетании «каменное лицо» прилагательное «каменное» обозначает «суровое, бесчувственное» или «недоброжелательное» лицо. В этом примере слово «каменное» обладает вторичным переносным значением, образованным на основе прямого значения.

Суть переноса значения состоит в том, что оно переходит на другой предмет, другое явление или процесс по общим точкам соприкосновения в значении. Тогда одно слово употребляется в качестве названия одновременно нескольких предметов. Так возникает многозначность слов. Переносным значением обладают многозначные слова, например:

- синее море — море пшеницы — море народу ;

- лёгкая ноша — легкая рука — легкая промышленность .

Примеры слов в переносном значении

- шепчет бабушка — шепчет листва ;

- ударил палкой — ударил мороз ;

- плачет малыш — плачет дождь ;

- лелеять ребенка — лелеять мечту ;

- медный колокольчик — синий колокольчик ;

- серёжки в ухе — березовые серёжки ;

- зимний вечер — вечер жизни ;

- железные детали — железные нервы ;

- жемчужные бусы — жемчужные зубы ;

- деревянный стол — деревянная походка .

Внимание!Знаете ещё примеры прямых и переносных значений слов в русском языке? Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях!

На основе переносного значения слова возникают выразительные образные средства художественной литературы — тропы. Узнаем, как образуется метафора, метонимия, синекдоха.

Видеоурок

Основные типы лексических значений слов

Лексическое значение слова, являясь элементом общеязыковой системы, тем не менее, обладает достаточной самостоятельностью. Оно имеет собственно семантические, то есть присущие только ему, специфические свойства, например, разные способы номинации предметов, понятий, явлений, признаков по характеру соотнесения с действительностью (прямое — непрямое или переносное), по степени мотивированности (непроизводное — производное), по способам и возможностям лексической сочетаемости (свободное — несвободное), по характеру выполняемых функций (номинативные — экспрессивно-синонимические).

По способу номинации, то есть по характеру связи значения слова с предметом объективной действительности, выделяются два типа лексических значений — прямое, или основное, и непрямое, или переносное. Прямым значение названо потому, что слово, обладающее им, прямо указывает на предмет (явление, действие, качество и так далее), то есть непосредственно соотнесено с понятием или отдельными его признаками. Основным (или главным) значением слова называют обычно то, которое менее всех остальных значений обусловлено свойствами его сочетаемости. Прямое значение, выступающее в качестве основной, устойчивой номинации предмета в современный период языкового развития, называют также первичным.

Непрямым (или переносным) значением слова называется то, появление которого обусловлено возникновением сравнений, ассоциаций, объединяющих один предмет с другим. Переносное значение появляется в результате переноса прямого (основного) обозначения предмета на новый предмет. Переносные значения являются частными, их называют вторичными. Переносные значения, в свою очередь, могут быть подразделены на переносные с потухшей образностью (нос корабля, крылья самолета) и переносно-образные (золотое сердце, каменное лицо).

По степени семантической мотивированности выделяются два вида значений слова: непроизводное (немотивированное, первичное) и производное (то есть мотивированное первичным, исходным значением, являющееся вторичным). Если с этих позиций посмотреть на значение слова накипь, то все три его значения окажутся производными, мотивированными. Но последовательность и степень их мотивации неодинакова: основное (прямое) значение мотивировано прямым, первичным значением слова кипеть — «клокотать, пениться от образующегося при сильном нагревании пара», а переносные значения являются производными от основного значения накипь и мотивированы вторичными переносными значениями исходного глагола кипеть.

По степени лексической сочетаемости выделяются значения свободные и несвободные. Если сочетаемость оказывается относительно широкой и независимой, то такие значения называются свободными. Например, к свободным относятся значения слов голова, нос, глаз; стол, лепесток, родник; сказка, спор, удача и многие другие. Однако «свобода» лексической сочетаемости подобных слов — понятие относительное, ибо она ограничена предметно-логическими отношениями слов в языке. Так, исходя из предметно-логических связей, нельзя соединять слово рука со словами типа веселая, умная, глубокая и так далее. И, тем не менее, значения этих (и многих других) слов с точки зрения лексико-семантической могут быть названы свободными.

В другую группу значений включаются значения слов, лексическая сочетаемость которых ограничена уже не только предметно-логическими отношениями, но и собственно языковыми. Подобные значения называются несвободными. Среди лексически несвободных выделяются две группы значений слов: фразеологически связанные и синтаксически обусловленные с разновидностью — конструктивно ограниченных (или обусловленных).

Фразеологически связанным значением называется такое, которое реализуется только в условиях определенных сочетаний данного слова с узко ограниченным, устойчивым кругом лексических единиц. Связи слов в этих сочетаниях обусловлены уже не предметно-логическими отношениями, а внутренними закономерностями лексической системы языка. Так, у слова кромешный значение «полный, абсолютно беспросветный» проявляется лишь при условии его сочетания со словами ад или тьма. Границы фразеологически связанных значений уже: круг слов, в сочетаниях с которыми реализуются эти значения, как правило, невелик, нередко сводится к одному сочетанию.

В результате длительного употребления только в составе узко ограниченных сочетаний одни из подобных слов утратили первичное прямое значение и перестали восприниматься как номинативные единицы. Для них фразеологически связанное значение стало в современном языке основным, хотя и непрямым, а переносным. Например, попасть впросак — «оказаться в неприятном положеиии», где просак (устар.) — «прядильный станок», случайное попадание в который было сопряжено с неприятностями. Сведения о первичном, прямом значении подобных слов могут быть получены только при помощи специальных этимологических исследований.

Синтаксически обусловленным называется такое переносное значение, которое появляется у слова при выполнении необычной для него функции в предложении. Так, прямое значение слова ворона — «хищная птица семейства вороновых или врановых, средней величины, с черным или серым оперением» реализуется в том случае, когда слово используется в роли подлежащего или дополнения: Ворон скорее следует отнести к полезным птицам, чем к вредным. Переносное значение слова ворона — «(разг.) нерасторопный, неловкий человек, ротозей, простофиля» развилось у слова в процессе его использования в явно не характерной для имени существительного функции — сказуемого. Это значение и является синтаксически обусловленным.

Разновидностью синтаксических значений являются так называемые конструктивно ограниченные (или обусловленные) значения, К ним относятся значения, которые реализуются только в условиях определенной синтаксической конструкции. Например, у слова мираж основным является терминологическое значение — «оптическое явление». В конструкции с существительным в родительном падеже (в функции определения) это слово приобретает переносное значение — «обманчивый призрак, иллюзия, что-то созданное воображением»: мираж любви.

По характеру выполняемых назывных функций могут быть выделены два вида лексических значений слова: собственно номинативные и экспрессивно-синонимические.

Номинативными значениями слов могут быть названы такие, которые используются прежде всего для называни предметов, явлений, качеств, действий и так далее. В семантической структуре слов, обладающих подобным значением, как правило, не находят отражения дополнительные признаки (например, оценочные). Однако в процессе последующего употребления эти признаки, могут появиться. Номинативным будет значение слов бессмысленность, гордиться, двигаться, еда, конь, лошадь, ноша, путешествие, расплата, смешение и многие другие. Каждое из них непосредственно соотнесено с понятием, называет его.

Экспрессивно-синонимическим значением называется такое, в котором основным является эмоционально-оценочный признак. Слова с таким значением возникли как добавочные экспрессивно-оценочные наименования уже существующих номинаций (ахинея, вознестись, плестись, вояж). Слова с такими значениями существуют в языке самостоятельно и отражены в словарях, однако воспринимаются в сознании носителей языка по ассоциации с их номинативными синонимами.

Итак, типология лексических значений опирается на три основных вида отношений: понятийно-предметную связь, отношения слов друг к другу и степень мотивированности значения. Выделение разных типов лексических значений помогает глубже разобраться в семантической структуре слова, то есть понять характер системных внутрисловных связей.

источники:

http://sprint-olympic.ru/uroki/russkij-jazyk-uroki/leksika/43871-prjamoe-i-perenosnoe-znachenie-slov-15-primerov.html

http://lingvotech.com/klassmean

Что является косвенным дополнением в предложении-примере?

Un косвенное дополнение Его можно построить следующими способами: Предложная фраза. К пример: Мы перейдем в этом направлении. / Увидимся в феврале. Молитва наречный подчиненный.

Что является косвенным в предложении?

Дополнения косвенный Они указывают на обстоятельства, которые окружают или определяют значение глагола с содержанием времени, способа, количества, средства или инструмента, причины, цели, места, адресата и т. Д.

Что требуется от глагола, чтобы знать косвенное дополнение?

Косвенное дополнение место

Uno de Типы косвенное дополнение наиболее распространенным является de место (CCL), указывающее, где se выполняет действие, указанное в глагол. к найти его, мы должны спросить глагол: куда?

Как узнать, является ли это косвенным дополнением?

Надеюсь, я был вам полезен! В дополнение Режим отличается очень хорошо, поскольку это всегда предложная фраза, требуемая глаголом, и ее нельзя исключить из предложения, вместо этого CC (почти всегда) являются предложными фразами, но их можно исключить, и предложение имеет значение.

Какое простое предложение 10 примеров?

Лас- молитвы Простые — это те, которые содержат один глагол или глагольную перифразу и, следовательно, одно сказуемое. А молитва как Хуан ест курицу и картошку на обед? простой потому что в нем есть только глагол (ужин) и сказуемое (ужин с курицей и картошкой), поскольку глагол всегда является ядром сказуемого.

Что такое косвенное дополнение места?

El обстоятельство места предоставляет информацию о пространстве, в котором находится главный глагол, и отвечает на вопрос Где? Где? Где? или Куда?

Что есть подробности и примеры?

Это синтаксическая функция или функция предложения, которая выражает или информирует о некоторых обстоятельствах (месте, времени, способе, количестве, причине и т. Д.), В которых имеет место действие, процесс или состояние, на которое ссылается глагол. примеров: Ваш ребенок играет в саду (CCPlace).

Какие есть косвенные примеры?

В случае косвенный итак, это может быть: медленно, быстро и т. д. В случае косвенный количества, это может быть: много, мало, много, слишком много и т. д. В случае косвенный время следующие: сегодня, уже, тихо, потом, понедельник, вторник, в прошлом году и т. д.

Что такое косвенные примеры запятых?

Обычно ставится кома изолировать информацию косвенный которому вы хотите придать значение в речи (для пример, противопоставить это другому: «Из моего окна сад лучше ценится»; «По утрам учись; а по ночам пишет ».

Как определяется подлежащее в предложении?

Как найдите подлежащее в предложении

- 1 Найдите глагол. Первое, что вам нужно сделать, это найти глагол фразы. …

- 2 Измените число: если оно единственное число, сделайте его множественным. Как только глагол найден, измените исходное число. …

- 3 Эль sujeto должен согласиться с глаголом в числе.

Как узнать прямой и косвенный объект?

Он ел — это глагол, и на вопрос «что он ел?» Ответ составляет дополнение или объект направить. Мы также можем заменить его местоимениями lo / los / la / las. В этом случае это было бы «съел». Взяв во внимание дополнение или объект косвенный речь идет о человеке, животном или предмете, на которые действует действие.

Чем CC отличается от CN?

¿Чем CC отличается от CN? CC это обстоятельство глагола и se «Вопрос» к глаголу. В CN входит в SN и se относится к имени.

В простом предложении различают прямое и косвенное дополнение. Узнаем, как выражается прямое и косвенное дополнение, как их отличить в предложении.

Одним из второстепенных членов предложения является дополнение. В зависимости от части речи и падежной формы слова, управляемого сказуемым, выраженным переходным или непереходным глаголом, в предложении укажем прямое или косвенное дополнение.

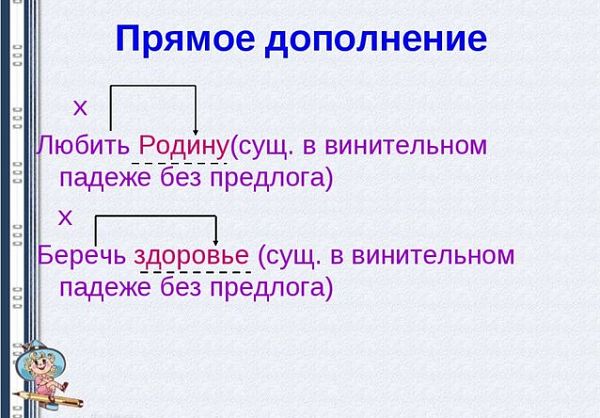

Прямое дополнение

Определение

Прямое дополнение обозначает предмет, на который направлено действие, обозначенное сказуемым, выраженным переходным глаголом.

Например:

Я сегодня поймал было рыбку (А. С. Пушкин).

Поймал кого? рыбку.

«Рыбку» — это прямое дополнение, выраженное одушевленным существительным в форме винительного падежа. Оно управляется переходным глаголом «поймал» (поймать кого? что?), то есть действие, обозначенное им, переходит на предмет.

Прямое дополнение может зависеть также от слов категории состояния (предикативных наречий):

Жалко (кого?) девочку, сиротку Феклушу (Н. Некрасов).

Мне жалко (чего?) радости былой и даже прошлых жаль (чего?) страданий (Н. Огарев).

Способы выражения прямого дополнения

Прямое дополнение обычно выражается:

1. существительным в форме винительного падежа без предлога:

- помою (что?) миску;

- накормила (кого?) котёнка;

- напишем (что?) сообщение;

2. существительным в форме родительного падежа без предлога:

а) действие направлено на часть или неопределенное количество предмета:

- выпью чего? воды;

- поем чего? блинов;

- отрежу чего? колбасы;

- насобирал (чего?) грибов;

б) при отрицательном сказуемом с частицей «не»:

- не видел фильма;

- не услышал ответа;

3. несвободным словосочетанием:

- купила (что?) пару перчаток;

- приобрел (что?) музыкальный центр.

Примеры предложений с прямым дополнением

Вскоре увидели (кого?) виновника шума (В. Арсеньев).

Свою (кого?) Тамару не брани (М. Ю. Лермонтов).

(что?) Осень и зиму Павел не любил (Н. Островский).

Горные хребты пересекали приморскую (что?) страну (К. Паустовский).

Он любил (что?) море в любую погоду (Ф. Искандер).

Ночью я вышел на улицу, и (кого?) меня поразило еще невиданное зрелище (И. Соколов-Микитов).

Пароход ведёт из Нижнего с ярмарки в Астрахань (что?) четыре баржи (М. Горький).

В передней (кого?) никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши…(Лев Толстой. Война и мир).

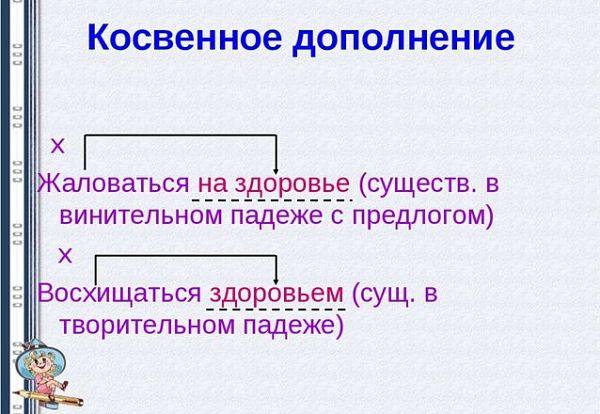

Косвенное дополнение

Косвенное дополнение так называется из-за того, что оно выражается формами косвенных падежей существительных, местоимений без предлогов и с предлогами, в том числе формой винительного падежа с предлогом.

Способы выражения косвенных дополнений

1. Существительное и местоимение в форме косвенных падежей:

- увлекаемся (чем?) спортом;

- веришь (во что?) в победу;

- ходите (на чём?) на лыжах;

- сочувствовали (кому?) приятелю;

- жать (чем?) серпом;

- зайду (к кому?) к нему.

2. Косвенное дополнение может выражаться также словами других частей речи и словосочетаниями:

- количественным или собирательным числительным в падежной форме;

- неопределенной формой глагола (инфинитивом);

- нечленимым словосочетанием;

- фразеологизмом.

Это число делится (на сколько?) на четыре.

Добавим эти кисти (к чему?) к пяти карандашам.

Лес печальнее и однообразнее (чего?) моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный (И. С. Тургенев).

Все стали просить Наташу и Артема (о чём?) спеть еще.

Учитель рассказал (кому?) нам (о ком?) о Михаиле Ломоносове.

Гость вежливо поздоровался (с кем?) с Виктором и поклонился (кому?) его сестре.

Мама пригласила в дом (кого?) мастера на все руки — Степана.

Примеры предложений с косвенным дополнением

Павлуша, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипевшую воду (И. С. Тургенев).

Науки юношей питают (М. Ломоносов).

Так вот и устроился у меня жить ёжик (М. Пришвин).

Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена (М. Исаковский).

Айвазовский сидел на берегу. Художник думал о картине, которая стояла неоконченная (Н. Григорович).

Видеоурок «Дополнение прямое и косвенное»

Тест

Проверим свои знания и выполним тест, указав в предложениях прямые и косвенные дополнения.

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя побед (В. Быков).

Зачем бобру хвост? В случае опасности бобры громко шлепают хвостом по воде, предупреждая таким образом сородичей (А. Чижевский).

Надо взять у друга эту книгу, чтобы прочитать повесть к следующему уроку.

Мне пришлось заступиться за девочку, которую обижали дети.

Тебе налить ещё кваса?

Девочка усердно готовилась к предстоящему экзамену.

Она зажгла свечу и понесла её в комнату, прикрывая колеблющееся пламя рукой.

Шила в мешке не утаишь (пословица).

Директору нужно еще кое с кем переговорить на эту тему.

Что с тобой случилось сегодня?

Знаю, что скоро мне придется задуматься о будущем.

Порой люди сердятся на себя за излишнюю доверчивость.

Тест

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 56

Косвенные измерения.

В

процессе проведения физических

исследований часто приходится вычислять

искомую величину

по результатам прямых измерений,

связанных с искомой функциональной

зависимостью.

Такие измерения называются косвенными.

Причем для такого типа измерений можно

предложить порядок их обработки такой

же, как для прямых из измерений. Согласно

этого методу по результатам прямых

измеренийнаходят по формуле

значения косвенных измерений

,

затем по формулам (0.1) и (0.3) вычисляют

среднее значениедисперсию средних значений косвенных

измерений.

Используя эти величины, записывают

доверительный интервал в виде

Однако

для большого числа измерений данный

метод является трудоемким. Поэтому на

практике поступают следующим образом.

Среднее

значение косвенного измерения

находят путем подстановки соответствующих

средних значений прямых измерений в

следующее равенство.

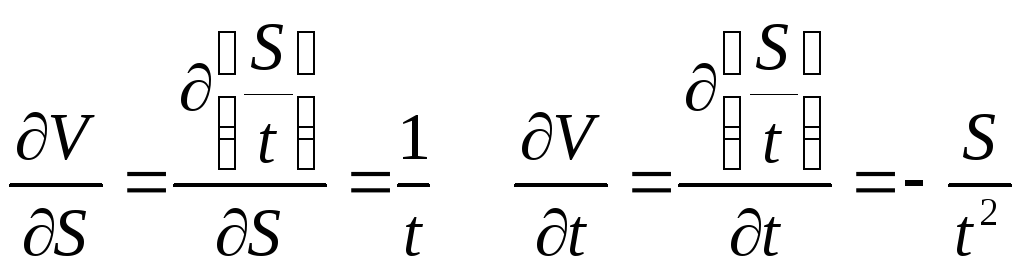

Т.к. при малых значенияхприращение

пропорционально производной

,

то существует следующая связь

среднеквадратичных отклоненийи

:

(0.7)

Нередко

оказывается, что искомая величина

является функцией нескольких переменных

:

(0.8)

В

этом случае дисперсия величины

определяется по формуле

(0.9)

где

,

,

—

частные производные от функции.

Рассмотрим

на следующем примере порядок обработки

косвенных измерений. Для некоторого

бегуна на 100-метровке пятью наблюдателями

получены следующие значения времени

пробега в секундах

.

Необходимо найти доверительный интервал

для величины скорости бегуна.

Первый

способ.

-

Предполагая

движение бегуна равномерным, находим

его скорость

,

,

,

,

-

Находим

среднее значение скорости

Находим

дисперсию среднего значения скорости

Находим

среднеквадратичное отклонение

-

Записываем

доверительный интервал величины

скорости движения бегуна

Второй

способ.

-

Находит

среднее значение времени

-

Дисперсия

и среднеквадратичное отклонение времени

-

Находим

среднее значение скорости

-

Находим

формулу для дисперсии скорости

Определяем

частные производные

Получаем

формулу для дисперсии скорости

Полагая,

что дистанция измерялась лентой с ценой

деления 1см, задаем погрешность измерений

расстояния

и вычисляем дисперсию и среднеквадратичное

отклонение

-

Записываем

доверительный интервал

.

Следует

обратить внимание на то, что данный

доверительный интервал записан без

учета параметра Стьюдента, поэтому

второй способ обработки результатов

косвенных измерений является менее

строгим по сравнению с первым. Данный

способ обработки результатов косвенных

измерений, по сути, является оценочным

способом для доверительного интервала.

Совместные

измерения. Метод наименьших квадратов.

Рассмотрим

совместные измерения и порядок их

обработки на следующем примере. Допустим,

величина

и величина

связаны линейной зависимостью, т.е.:

(0.10)

Если

величины

связанные функционально, измеряются

одновременно, то такие измерения

называются совместными. Задачей

совместных измерений является определение

коэффициента.

Для

этого проведем

измерений величин

,

последовательно измеряя их в процессе

эксперимента, в результате получим

пар значений

,

,…,

.

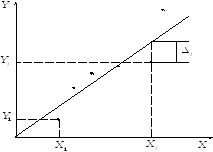

Отметим на плоскости

экспериментальные точки, соответствующие

полученным данным (рис.

0.3).

Вследствие

случайных погрешностей полученные

экспериментально точки не лежат на

одной прямой. Но можно сформулировать

критерий для выбора углового коэффициента

прямой, в соответствии с которым ошибка

измерения этого коэффициента будет

минимальной. Этот критерий в математической

статистике получил название критерия

наименьших квадратов.

Пусть

для некоторого определенного значения

прямая

пройдет так, как это показано на рис

0.3.

Для

ордината

при этом равна

,

экспериментальное значение

для

равно

,

т.е. существует отклонение экспериментального

значения

от вычисленного значения

.

Эти отклонения для каждого измеренного

значения величинымогут отличаться как по величине, так

и по знаку

(0.11)

Согласно

критерию наименьших квадратов, угловой

коэффициент прямой

должен быть таким,

чтобы сумма квадратов отклонений ординат

прямой

при тех же значениях аргумента была

минимальной. Это условие метода наименьших

квадратов математически записывается

так:

(0.12)

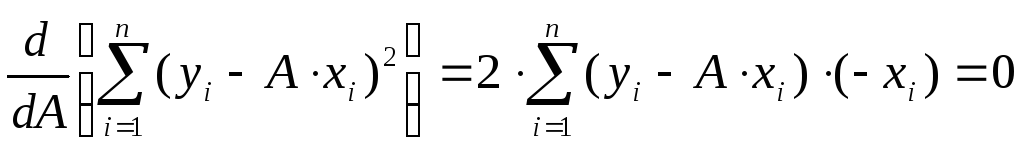

Р

В

выражении

(0.12)

остаточная сумма квадратов

является функцией неизвестного параметра

.

Минимальное значение этой функции

достигается тогда, когда ее производная

при некотором значенииравна нулю,

т.е.:

(0.13)

Следовательно,

взяв от суммы

(0.12)

производную по параметру

и приравняв ее к нулю, получим уравнение:

Это

уравнение линейное относительно А

,

и из него легко можно получить формулу

для нахождения неизвестного параметра

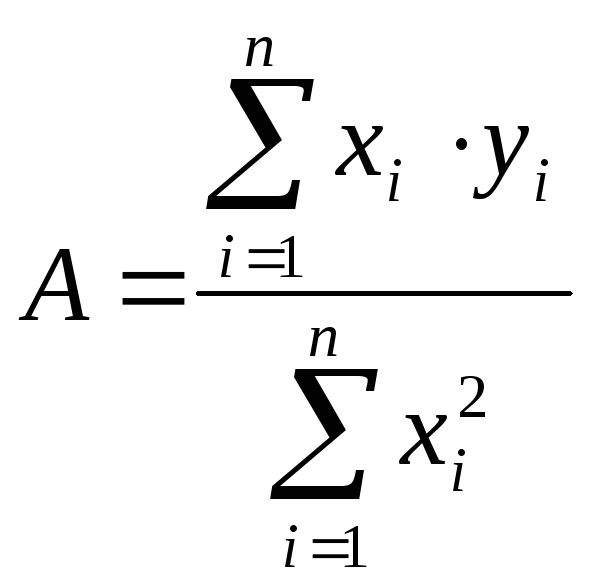

:

Параметр

является случайной величиной. С помощью

методов математической статистики

можно найти формулу для дисперсии этого

параметра

Таким

образом, метод наименьших квадратов

позволяет определить по результатам

совместных измерений, как величину

неизвестного параметра,

так и его дисперсию

.

В ряде случаев функциональная зависимость

между величинами

и

может отличаться от простейшей линейной

зависимости

(0.10).

Часто

приходится использовать несколько

более сложную зависимость, неизвестными

уже могут быть не один, а два параметра,

которые в результате совместных измерений

необходимо определить. Такой зависимостью,

например, является линейная функция

вида

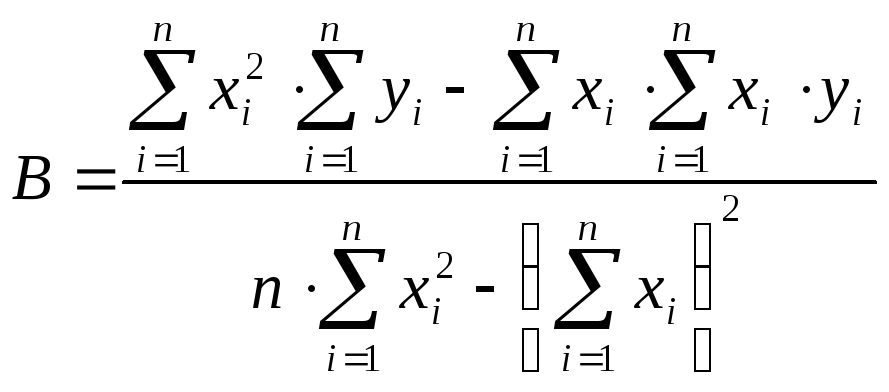

(0.17)

Используя

метод наименьших квадратов, можно

получить расчетные формула для определения

параметров

и

.

Эти формулы записываются в виде

Величина

дисперсии этих параметров находится

по формулам

Проверка

статистических гипотез. Критерий Фишера.

Первый

вопрос, который нас интересует после

вычисления коэффициента

,

это проверка соответствия

(0.10)

экспериментальным данным

.

Р

0.4.

На

рисунках (0.4 а), (0.4 б) линией показана

зависимость

,

полученная по методу наименьших

квадратов.

Точками показаны экспериментальные

данные с разбросом, равным

.

Очевидно, что зависимость

соответствует экспериментальным данным

только в первом случае.

Однако

это качественные соображения, а нам

нужна количественная оценка. Для

характеристики среднего разброса точек

относительно

вполне подходит остаточная сумма

квадратов. Неудобство состоит в том,

что остаточная сумма квадратов зависит

от числа коэффициентов в уравнении.

Кроме того, если ввести столько

коэффициентов, сколько имеется независимых

измерений, то мы получим остаточную

сумму, равную нулю.

Поэтому

предпочитают делить остаточную сумму

квадратов на число степеней свободы.

Числом степеней свободы в математической

статистике называется разность между

числом измерений

и числом коэффициентов

,

входящих

в уравнение

,

т.е..

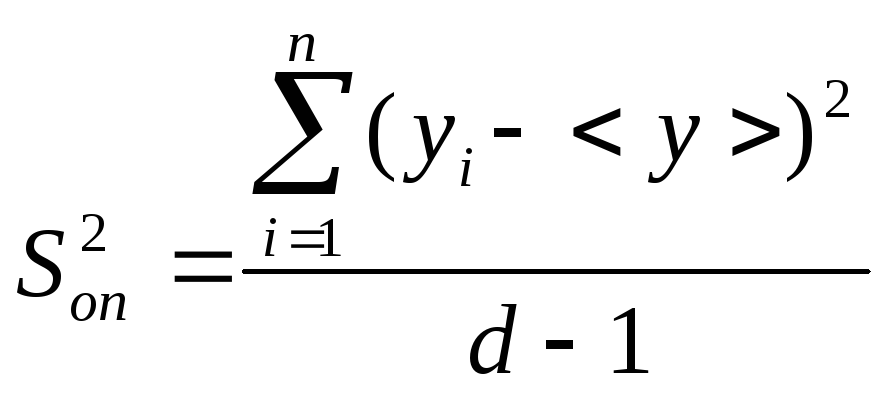

Остаточная

сумма квадратов

,

деленная на число степеней свободы,

называется дисперсией адекватности,

т.е.

(0.19)

Для

зависимости

дисперсия адекватности равна

где

число совместных измерений величин

.

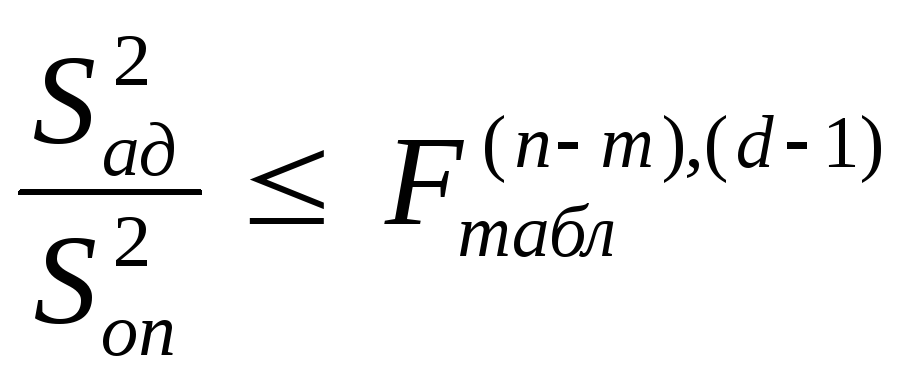

Для

проверки соответствия зависимости

экспериментальным данным используют

-критерий

(критерий Фишера),

при этом вычисляют следующее соотношение

где

-есть

дисперсия воспроизводимости

с

числом степеней свободы, равным

,

где

число измерений, т.е.

где

число

прямых измерений величины.

Из

предыдущего равенства видно, что параметр

является величиной случайной и для него

существует функция распределения,

которая впервые была получена Фишером.

Изтабл.

0-2

находят при известном числе степеней

свободы дисперсии

,

и заданной вероятности

,

значения

и

Далее

проверяют двухстороннее неравенство

В

том случае,

когда

,

достаточно производить одностороннюю

оценку,

т.е.

Если

данные условия выполняются, то с

вероятностью, равной

,можно

утверждать, что зависимостьсоответствует полученным экспериментальным

данным.

Таблица

0.2: Значения

критерия Фишера

при надежности

в зависимости от числа степеней свободы

сравниваемых величин дисперсий.

|

d-1 |

n-m |

||

|

3 |

4 |

5 |

|

|

2 |

19.00 |

19.16 |

19.25 |

|

3 |

9.55 |

9.28 |

9.12 |

|

4 |

6.94 |

6.59 |

6.39 |

|

5 |

5.79 |

5.41 |

5.19 |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

- Словари

- Значение слова « Косвенный »

- В словаре Ожегова

- В словаре Ефремовой

- В словаре Фасмера Макса

- В словаре Д.Н. Ушакова

- В словаре Синонимов

- В словаре Синонимы 4

- Как можно выразить повествовательные предложения косвенной речью?

- Содержание:

- Что такое косвенная речь в русском языке?

- Прямая и косвенная речь: таблица

- Как оформляется косвенная речь?

- Какие виды косвенной речи существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия?

- ко́свенный

- косвенная агрессия

- косвенный налог

- ко́свенный

- Косвенно — это. Значение слова «косвенный»

- Словообразовательная характеристика

- Этимология (происхождение) слова

- Значение

Словари

Осуществляющийся, проявляющийся не непосредственно, не прямо; окольный.

Любой, кроме именительного (о падеже).

КО́СВЕННЫЙ, косвенная, косвенное (книжн.).

1. Непрямой, идущий в косом направлении. Косвенный взгляд. Косвенные лучи солнца.

2. Осуществляемый окольными путями, не непосредственно; непрямой. Косвенный намек. Косвенные указания. Он пришел к этому результату на основании косвенных данных. Косвенные улики (побочные данные о совершении преступления; юр.).

|| Второстепенный, побочный. Косвенная причина.

• Косвенные налоги (фин.) — налоги, взимаемые с предметов потребления. Косвенный вопрос (грам.) — вопрос, выраженный в придаточном предложении. Косвенная речь (грам.) — чужие слова, передаваемые в повествовании посредством придаточных предложений. Косвенные падежи (грам.) — падежи, кроме именительного. Косвенное дополнение (грам.) — дополнение в косвенном падеже, кроме вин. без предлога.

КО́СВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна.

1. То же, что косой (в 1 знач.) (устар.). К. луч.

2. Не непосредственный, побочный, с промежуточными ступенями. Косвенные доказательства (устанавливающие что-н. не непосредственно, а через промежуточные обстоятельства; спец.). Дело косвенно (нареч.) касается кого-н. К. налог (налог на предметы потребления). Косвенные выборы.

3. полн. В грамматике: 1) косвенная речь, косвенный вопрос относящийся к передаче чужой речи, вопроса; 2) косвенные падежи все падежи, кроме именительного.

| сущ. косвенность, -и, жен. (ко 2 знач.).

КО́СВЕННЫЙ -ая, -ое. Не непосредственный, не прямой; побочный. Послужить косвенной причиной неудачи. К-ые доказательства. К-ые улики. К-ые выборы (при которых избиратели выбирают из своей среды выборщиков, а последние выбирают депутатов). К-ые налоги (налоги на предметы потребления). К-ые удобрения (с.-х.; вещества, вносимые в почву для улучшения её физико-химических свойств). К. вопрос, к-ая речь (грамм.; чужой вопрос, слова, передаваемые в повествовании придаточным предложением). К-ое дополнение (грамм.; дополнение в косвенном падеже, кроме винительного без предлога).

◁ Ко́свенным образом; ко́свенным путём, в зн. нареч. Не непосредственно, не прямо. Дело касается его лишь косвенным образом. Прийти к выводу косвенным путём. Ко́свенно, нареч. Участвовать в чём-л. лишь к. Дело к. касается и меня. К. упоминать о чём-л. в разговоре.

Идущий под углом, наклонный, косой.

Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски. Тургенев, Контора.

Солнце уж садилось и бросало косвенные лучи. И. Гончаров, Обыкновенная история.

2. Действующий или проявляющийся не прямо, а через посредство чего-л., скрытый.

[Слуга] долго считал себя косвенной причиной смерти барина. Мамин-Сибиряк, Суд идет.

Не непосредственный, побочный.

Косвенные доказательства. Косвенные улики.

Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы. Достоевский, Братья Карамазовы.

Осуществляемый окольным путем.

У нас, где личность ограждена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной сатиры, именно обиняки. Пушкин, Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений.

Охотники часто любят хвастать своими собаками и превозносить их качества: это тоже род косвенного самовосхваления. Тургенев, Литературные и житейские воспоминания.

взгляд (взор) сбоку, искоса.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Тургенев, Дворянское гнездо.

вопрос, выраженный в придаточном предложении.

выборы, при которых избиратели выбирают из своей среды выборщиков, а последние избирают депутатов.

дополнение в косвенном падеже, кроме винительного без предлога.

налоги на предметы потребления в капиталистических странах.

все падежи, кроме именительного.

чужие слова, передаваемые в повествовании с помощью придаточного предложения.

вещества, вносимые в почву с целью улучшения ее физико-химических свойств, создания благоприятной структуры и т. п.

ко́свенный; кратк. форма -вен, -венна

ко́свенный, ко́свенная, ко́свенное, ко́свенные, ко́свенного, ко́свенной, ко́свенных, ко́свенному, ко́свенным, ко́свенную, ко́свенною, ко́свенными, ко́свенном, ко́свен, ко́свенна, ко́свенно, ко́свенны, ко́свеннее, поко́свеннее, ко́свенней, поко́свенней

Источник

Значение слова « Косвенный »

В словаре Ожегова

КОСВЕННЫЙ, -ая, ое; -вен, -венна. 1. То же, что косой (в 1 знач.) (устар.). К. луч. 2. Не непосредственный, побочный, с промежуточными ступенями. Косвенные доказательства (устанавливающие что-н. не непосредственно, а через промежуточные обстоятельства; спец.). Дело косвенно (нареч.) касается кого-н. К. налог (налог на предметы потребления). Косвенные выборы. 3. полн. ф.В грамматике: 1) косвенная речь, косвенный вопрос — относящийся к передаче чужой речи, вопроса, 2) косвенные падежи — все падежи, кроме именительного. || сущ. косвенность, -и, ж. (ко 2 знач.).

В словаре Ефремовой

Ударение: ко́свенный прил.

- Осуществляющийся, проявляющийся не непосредственно, не прямо; окольный.

В словаре Фасмера Макса

ко́свенный

цслав. косвенъ. От косо́й; см. Бернекер 1, 585; Мi. ЕW 134. Выражение ко́свенные падежи́ калькирует лат. саsūs obliquī, греч. πλάγιαι πτώσεις; см. Кречмер, «Glotta», 22, 246.

В словаре Д.Н. Ушакова

КО́СВЕННЫЙ, косвенная, косвенное (·книж. ).

1. Непрямой, идущий в косом направлении. Косвенный взгляд. Косвенные лучи солнца.

2. Осуществляемый окольными путями, не непосредственно; непрямой. Косвенный намек. Косвенные указания. Он пришел к этому результату на основании косвенных данных. Косвенные улики (побочные данные о совершении преступления; юр. ).

| Второстепенный, побочный. Косвенная причина.

• Косвенные налоги ( фин. ) — налоги, взимаемые с предметов потребления. Косвенный вопрос ( грам. ) — вопрос, выраженный в придаточном предложении. Косвенная речь ( грам. ) — чужие слова, передаваемые в повествовании посредством придаточных предложений. Косвенные падежи ( грам. ) — падежи, кроме именительного. Косвенное дополнение ( грам. ) — дополнение в косвенном падеже, кроме вин. без предлога.

В словаре Синонимов

непрямой, побочный; окольный, наклонный, неявный, покатый, апагогический. Ant. прямой, непосредственный

В словаре Синонимы 4

апагогический, непрямой, неявный, окольный, побочный

Источник

Как можно выразить повествовательные предложения косвенной речью?

Содержание:

В речевой практике часто возникает необходимость передать высказывания другого человека. С этой целью в языке используются две конструкции: прямая речь и косвенная.

Предложения с прямой речью точно воспроизводят чужое высказывание с точки зрения лексики, содержания и интонации.

Для того, чтобы зрительно и интонационно отграничить цитату от указания того, кто ее передает, на письме применяют кавычки. В словах автора называется источник высказывания, в прямой речи содержится цитируемый текст. Сергей Михайлович изумленно спросил: «Неужели никто не помог человеку, попавшему в сложную ситуацию?!»

Косвенная речь в русском синтаксисе создается другими средствами.

Что такое косвенная речь в русском языке?

Лингвистика определяет, что такое косвенная речь в русском языке, следующим образом: это чужие высказывания, передаваемые от другого лица и оформленные в виде сложноподчиненного предложения. Антон сообщил, что наш переезд отменяется.

Косвенная речь в русском синтаксисе — это конструкция, в которой главная часть организует восприятие содержания зависимой с помощью вводимых глаголов речи (заявил, сказал, сообщил, утверждал, напомнил и т. д.) и номинации автора высказывания. Подчиненная часть — придаточное изъяснительное с союзами что, будто, чтобы и т. д.

При конверсии прямой речи в косвенную смягчается содержащаяся в высказывании экспрессия, исключаются междометия, обращения, частицы, изменяется порядок слов. Часто такая конверсия невозможна без кардинальной перестройки исходного текста: Григорий крикнул: «Пошли все вон отсюда!» — Григорий громко потребовал, чтобы все ушли. «Как вы смогли собрать столько грибов в лесу, милые вы мои ребятки?» — с улыбкой спрашивала бабушка. Бабушка с улыбкой спрашивала, как мы могли собрать в лесу столько грибов.

Прямая и косвенная речь: таблица

Место закреплено в постпозиции:

Малышка со слезами просила маму, чтобы та ее простила.

Как оформляется косвенная речь?

Что значит косвенная речь с точки зрения ее оформления? На письме это разделение запятой двух частей конструкции. Составление подобных речевых структур регламентируется правилами, которые должны показать слушателям, что передаваемый текст имеет косвенное отношение к цитате, это не точная передача.

- Личные местоимения я, мы, ты, вы и их падежные формы заменяются на третье лицо.

- Притяжательные мой, твой — на его, ее.

- Используется форма глагола в третьем лице вместо первого.

- При конверсии используются только глаголы с точным значением речи. Например, слова прохрипел, пропищала, скулила, восхищалась, порадовался — уместные в прямой речи, для косвенной некорректны и подлежат синонимической замене. «Как быстро в городе все изменилось в лучшую сторону, ребята!» — порадовался Игорь. — Игорь сказал с радостью, что в городе все быстро изменилось в лучшую сторону.

Рассмотрим, как выделяется косвенная речь в зависимости от ее характеристики по цели высказывания:

- Чтобы выразить повествовательные предложения косвенной речью, используются союзы что, будто, словно и т. д. Капитан самолета сообщил, что за бортом температура минус 40 градусов.

- Если чужое высказывание — побуждение или приказ, то косвенной речью это в русском языке передается при помощи союза чтобы: Командир приказал, чтобы артиллеристы готовили орудия к бою.

- Вопрос оформляется в придаточном частицей ли: Друзья поинтересовались, была ли я в Крыму в прошлом году. Вопросительные слова при конверсии сохраняются: Учитель спросил у ребят, где они увидели черепаху. Рабочие интересовались, когда им выплатят пособие.

На то, как оформляется косвенная речь пунктуационно, не влияет интонация: в конце таких предложений всегда ставится точка.

Какие виды косвенной речи существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия?

Наличие косвенной связи с содержанием чужой речи передается не только предложениями с косвенной, это может быть выражено конструкциями несобственно-прямой речи. В этой синтаксической форме происходит смешение прямой и косвенной речи: с первой ее сближает возможность передачи языковых особенностей высказывания. Со второй — возможность оформить косвенную речь как фрагмент повествования. Мы с семьей еще раз пойдем в театр. Очень уж нам понравился спектакль!

Существует косвенное цитирование, примеры которого часты в научных работах. При таком способе цитата передается в пересказе от лица пишущего, кавычки не ставятся. Обязательной является правильно оформленная ссылка на источник.

О том, что такое косвенная речь в русском языке и какова ее стилистическая роль, можно судить по тому, как используются эти конструкции в речи. Подобные предложения позволяют передать содержание чужого высказывания, одновременно проанализировав его и охарактеризовав речевую манеру говорящего. Михаил, внезапно повеселев, вежливым тоном попросил, чтобы мы завтра обязательно пришли к нему обсудить детали предприятия.

Конструкции с косвенной речью позволяют транслировать содержание чужого суждения с разной степенью точности. Это создает у слушающего впечатление интерпретации и субъективной оценки информации.

Источник

ко́свенный

1. Осуществляющийся, проявляющийся не непосредственно, не прямо; побочный, второстепенный.

Косвенный ущерб. Косвенный признак явления. Косвенный намек. Вывод на основании косвенных данных. Косвенные улики. Косвенная причина.

косвенная агрессия

косвенный налог

Фин. Налог, вносимый первоначально одним лицом (посредником), а затем уже окончательно распределяемый между другими лицами (действительными плательщиками), например налог на добавленную стоимость.

Данные других словарей

Под ред. С. А. Кузнецова

ко́свенный

1. Не непосредственный, не прямой; побочный.

Послужить косвенной причиной неудачи. К-ые доказательства. К-ые улики. К-ые выборы (при которых избиратели выбирают из своей среды выборщиков, а последние выбирают депутатов).

К-ые налоги (налоги на предметы потребления).

К-ые удобрения (с.-х.; вещества, вносимые в почву для улучшения её физико-химических свойств).

К. вопрос, к-ая речь (грамм.; чужой вопрос, слова, передаваемые в повествовании придаточным предложением).

К-ое дополнение (грамм.; дополнение в косвенном падеже, кроме винительного без предлога).

в зн. нареч. Не непосредственно, не прямо.

Дело касается его лишь косвенным образом. Прийти к выводу косвенным путём.

Участвовать в чём‑л. лишь к. Дело к. касается и меня. К. упоминать о чём‑л. в разговоре.

Источник

Косвенно — это. Значение слова «косвенный»

В русском существует ряд слов, значение которых носителям языка определить сложно. Чаще всего такие слова принадлежат к ограниченной сфере употребления, являются терминами какой-либо научной области или профессиональной лексикой. Также проблемы с определением значения возникают в случае, если слово пришло из другого языка, причем относительно недавно. К такой группе можно отнести и наречие «косвенно».

Словообразовательная характеристика

«Косвенно» — это наречие, образованное от прилагательного «косвенный». Такой способ образования наречий широко распространен в русском языке (красивый – красиво, глупый – глупо и др.). Поэтому для того чтобы определить значение наречия, достаточно выяснить значение прилагательного, от которого оно образовано. В данном случае – значение слова «косвенный».

Этимология (происхождение) слова

Прежде чем обращаться к толковому словарю, разъясняющему значение того или иного слова, необходимо вначале выяснить его этимологию, или происхождение. Это будет способствовать лучшему пониманию и, как следствие, лучшему запоминанию. Согласно наиболее авторитетному этимологическому словарю Макса Фасмера, слово «косвенный» произошло от церковнославянской формы «косвенъ», которое, в свою очередь, имеет один корень со словом «косой». Можно предположить, что «косвенно» — это синоним к наречию «косо», а точнее, «непрямо».

Значение

Теперь обратимся к толковым словарям. Согласно толковому словарю Ушакова, «косвенно» — это наречие, близкое по значению к слову «частично», выражению «в некоторой степени». В словарной статье указано, что оно является книжным, то есть чаще всего используется в письменной речи, а не в устной.

Согласно другому авторитетному толковому словарю, словарю Ожегова, «косвенно» — это наречие, которое можно считать синонимом к описательному обороту «с промежуточными ступенями», то есть «не непосредственно».

В словаре Ефремовой содержится похожее определение. Исследователь формулирует значение слова «косвенно» как «не непосредственно», то есть окольным путем, непрямо. В данном словаре указания на стилистическую принадлежность слова нет.

Стоит отметить, что прилагательное «косвенный» является частью многих терминов языкознания (косвенный падеж, косвенная речь) и иногда значение этих терминов не соотносится с прямым значением рассматриваемого слова. Так, косвенными называются все падежи, кроме именительного, а косвенной речью — способ передачи чужой речи без цитирования.

Источник

Adblock

detector

| Прямая | Косвенная | |

| 1 | Используются кавычки, двоеточие, тире. | Части разделяются запятой. |

| 2 | Дословная передача. Путешественники восхищались: «Какое великолепие красок в горных пейзажах» |

Передается только общее содержание: Путешественники с восхищением говорили, что краски горных пейзажей великолепны. |

| 3 | Место в предложении свободно.

|