|

Посмотрим на гениальную таблицу «Периодическая система элементов» от русского ученого Дмитрия Менделеева. Таблица Дмитрия Менделеева весьма стройная и системная. Она отвечает на многие вопросы, в том числе и на заданный вами. Максимальное число электронов на энергетическом уровне: где n — номер энергетического уровня система выбрала этот ответ лучшим Вита75 8 лет назад Таблица Менделеева состоит из 8-ми столбцов, соответственно элементы в 1-ом столбце будут иметь по 1 электрону на внешнем слое , а в 8-ом по 8. Собственно количество электронов и определяет свойства элемента, (например щелчные металлы очень активны, а энертвые газы наоборот фактически не вступают ни в какие реакции). это связано с тем, что чем меньше электронов на внешнем слое тем их легче потерять, и труднее захватить свободный электрон при потере. Так же есть такие элементы как изотопы, которые при одинаковом количестве электронов на внешней оболочке имеют кординально разные свойства. (например дейтерий и тритий) оба имеют по 1-му электрону, но ядро дейтерия состоит из положительно заряженного протона и нейтрального нейтрона, он стабилен и относится скорее к водороду (тяжелый водород), а тритий, состоящий из протона и 2-ух нейтронов, радиактивен и по свойствам ближе к литию. В порироде не встречается из-за короткой живучести (период полураспада примерно 12 лет). Так к слову, есть такой изотоп кальция 48, имеется в виду что у него не 40 нейтронов в ядре как у обычного кальция у нас в костях, а 48, радиактивен, (в природе встречается крайне редко), нарабатывается в атомных реакторах, обстрелом нейтронами, несколько грамм за год. Служит для получения сверхтяжелых элементов (путем обстрела мишени из урана, плутония и т.д.). на данный момент самый дорогой элемент, 1 грамм стоит около 400000 евро. Чосик более года назад Для этого потребуется таблица Менделеева. В ней восемь групп, которые представлены как восемь столбиков. И как раз номер группы указывает, сколько электронов у элемента на последнем внешнем уровне. Например, берем водород — Н. Он относится к первой группе, идет первым. А мы знаем, что порядковый номер элемента совпадает с числом электронов на обиталях и с числом протонов в ядре. И у водорода на s-орбитали один электрон. Теперь берем литий — Li. Он также относится к первой группе, идет третьим. Его s-орбиталь заполнена, там два электрона. А последний, третий, находится на второй s-орбитали. Номер же периода указывается на число энергетических уровней. Литий относится ко второму периоду, потому у него два энергетических уровня. KritikSPb 4 года назад Чтобы определить, сколько электронов на внешнем энергетическом уровне, нужно открыть Периодическую таблицу Менделеева. В ней расположено 8 групп элементов. Номера группы и соответствуют количеству электронов на внешнем уровне. Например, элементы Гелий, аргон, железо, криптон, рутений, ксенон, осмий и радон принадлежат к восьмой группе, значит и электронов на внешнем уровне 8. У лития, натрия и калия — по одному электрону, у берилия, магния и кальция — 2, у алюминия — 3, у кремния и титана — по 4, у серы и хрома — по 6, у хлора и марганца — 7. Далее определяем электронные уровни элементов по аналогии. владсандрович более года назад Для решения данной задачи, нам просто необходимо, будет взглянуть в таблицу Менделеева. Она насчитывает в себе восемь групп. Они расположены в порядке восьми столбиков. Каждая группа имеет свой номер и этот самый номер как раз таки и говорит нам о том , сколько электронов имеет в себе тот или иной элемент, касательно его последнего внешнего уровня. Например железо относится к восьмой группе, а значит электронов на внешнем уровне оно имеет именно 8. Знаете ответ? |

Атомно-молекулярное учение

Мы приступаем к изучению химии — мира молекул и атомов. В этой статье мы рассмотрим базисные понятия и разберемся с электронными

формулами элементов.

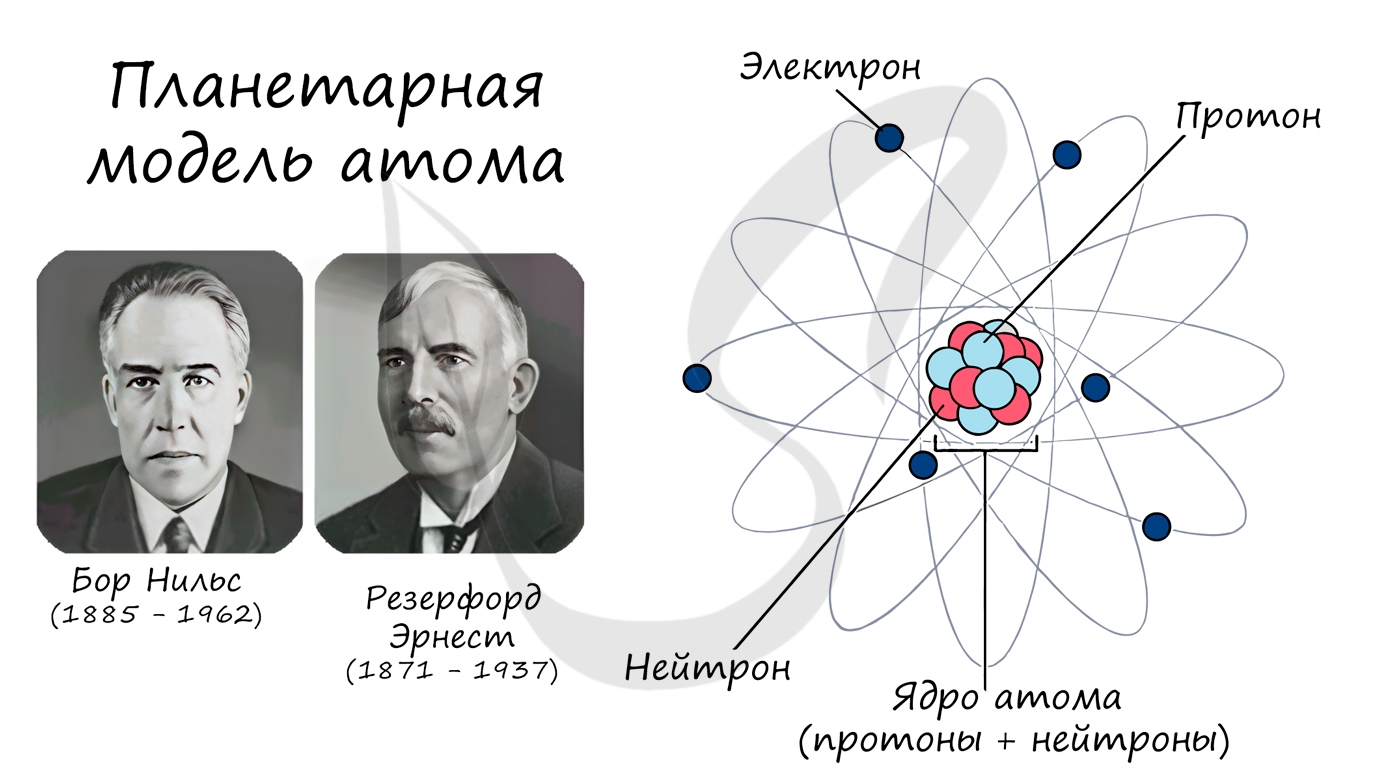

Атом (греч. а — отриц. частица + tomos — отдел, греч. atomos — неделимый) — электронейтральная частица вещества микроскопических

размеров и массы, состоящая из положительно заряженного ядра (протонов) и отрицательно заряженных электронов (электронные орбитали).

Описываемая модель атома называется «планетарной» и была предложена в 1913 году великими физиками: Нильсом Бором и Эрнестом Резерфордом

Протон (греч. protos — первый) — положительно заряженная (+1) элементарная частица, вместе с нейтронами образует ядра атомов

элементов. Нейтрон (лат. neuter — ни тот, ни другой) — нейтральная (0) элементарная частица, присутствующая в ядрах всех

химических элементов, кроме водорода.

Электрон (греч. elektron — янтарь) — стабильная элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом (-1), заряд атома —

порядковый номер в таблице Менделеева — равен числу электронов (и, соответственно, протонов).

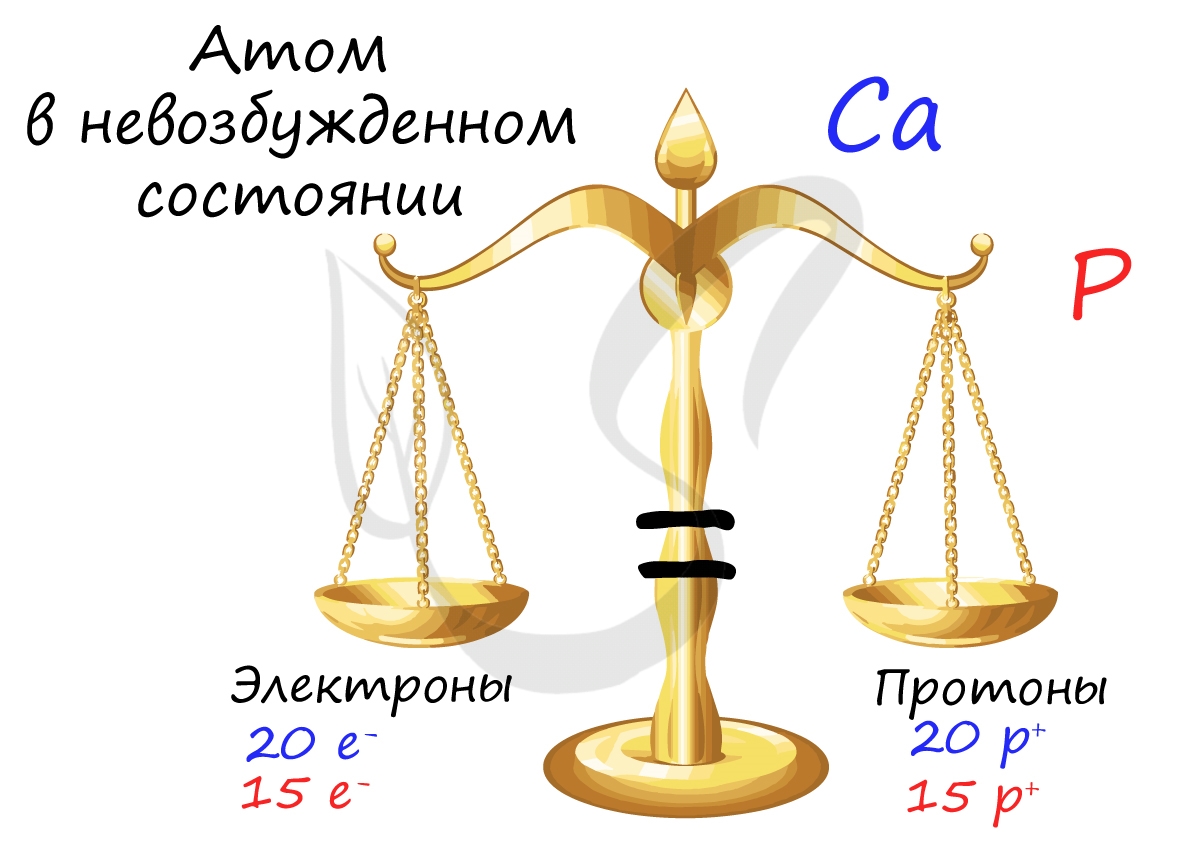

Запомните, что в невозбужденном состоянии атом содержит одинаковое число электронов и протонов. Так у кальция (порядковый номер 20)

в ядре находится 20 протонов, а вокруг ядра на электронных орбиталях 20 электронов.

Я еще раз подчеркну эту важную деталь. На данном этапе будет отлично, если вы запомните простое правило:

порядковый номер элемента = числу электронов. Это наиболее важно для практического применения и изучения следующей темы.

Электронная конфигурация атома

Электроны атома находятся в непрерывном движении вокруг ядра. Энергия электронов отличается друг от друга, в соответствии с этим

электроны занимают различные энергетические уровни.

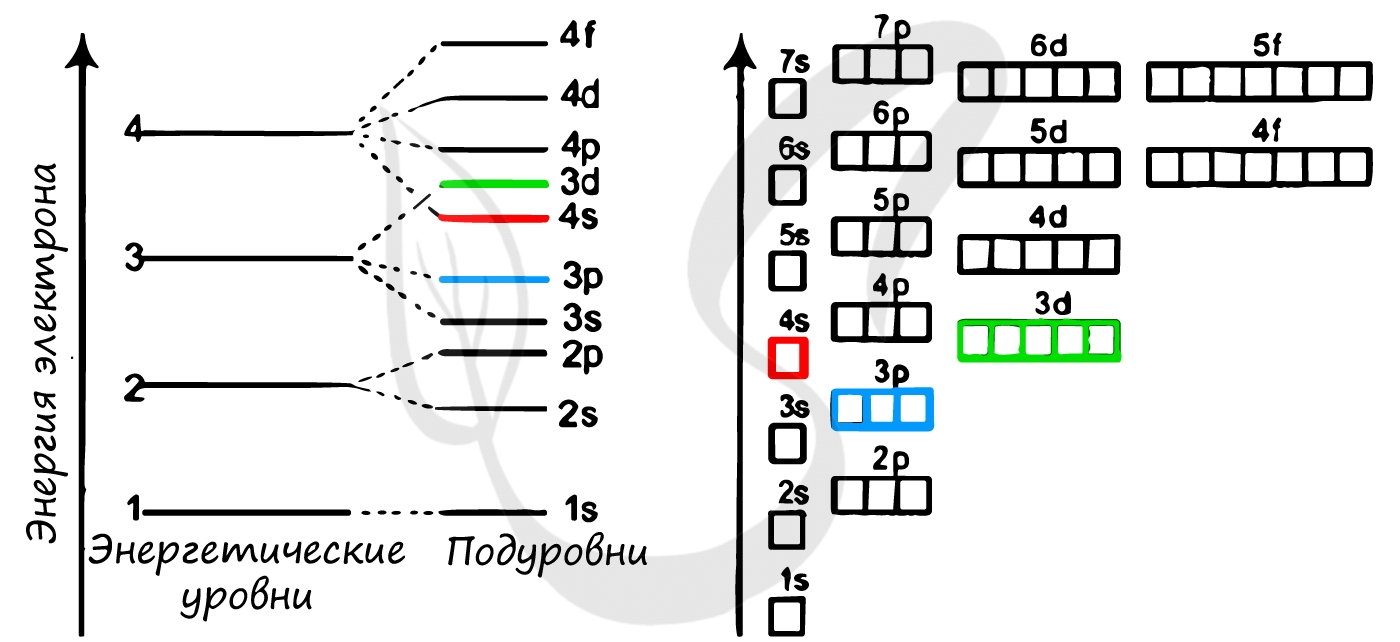

Энергетические уровни подразделяются на несколько подуровней:

- Первый уровень

- Второй уровень

- Третий уровень

- Четвертый уровень

Состоит из s-подуровня: одной «1s» ячейки, в которой помещаются 2 электрона (заполненный электронами — 1s2)

Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (2s2) и p-подуровня: трех «p» ячеек (2p6), на которых

помещается 6 электронов

Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (3s2), p-подуровня: трех «p» ячеек (3p6) и d-подуровня:

пяти «d» ячеек (3d10), в которых помещается 10 электронов

Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (4s2), p-подуровня: трех «p» ячеек (4p6), d-подуровня:

пяти «d» ячеек (4d10) и f-подуровня: семи «f» ячеек (4f14), на которых помещается 14

электронов

Зная теорию об энергетических уровнях и порядковый номер элемента из таблицы Менделеева, вы должны расположить определенное число

электронов, начиная от уровня с наименьшей энергией и заканчивая к уровнем с наибольшей. Чуть ниже вы увидите несколько примеров, а

также узнаете об исключении, которое только подтверждает данные правила.

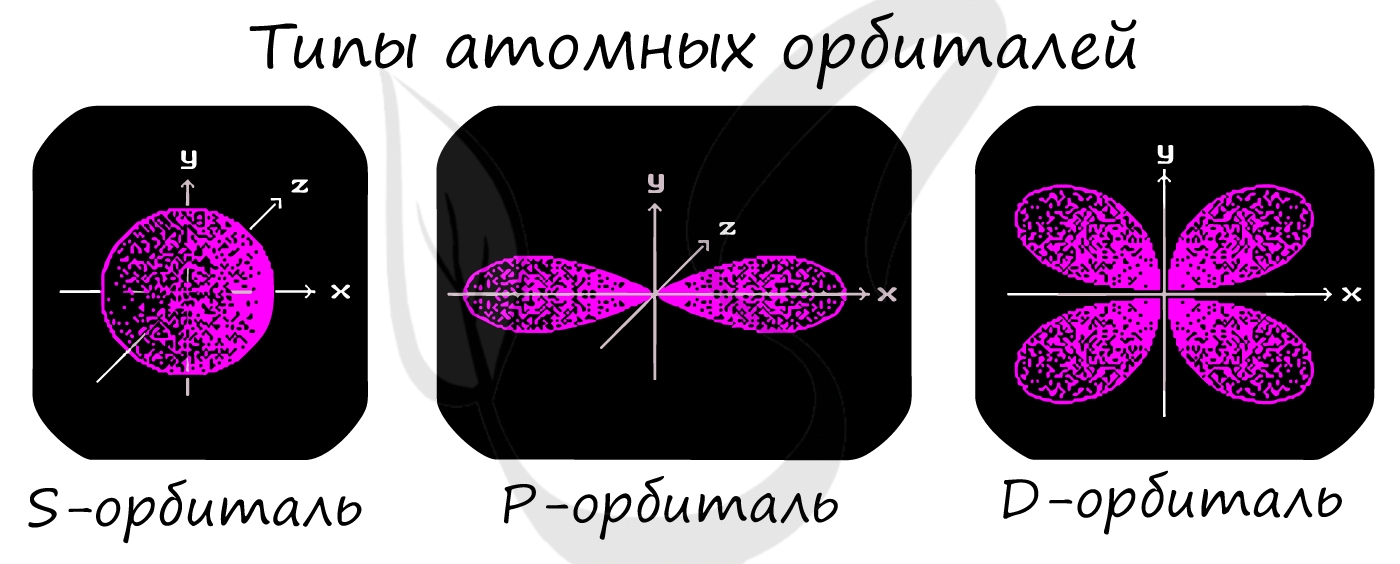

Подуровни: «s», «p» и «d», которые мы только что обсудили, имеют в определенную конфигурацию в пространстве. По этим подуровням, или

атомным орбиталям, движутся электроны, создавая определенный «рисунок».

S-орбиталь похожа на сферу, p-орбиталь напоминает песочные часы, d-орбиталь — клеверный лист.

Правила заполнения электронных орбиталей и примеры

Существует ряд правил, которые применяют при составлении электронных конфигураций атомов:

- Сперва следует заполнить орбитали с наименьшей энергией, и только после переходить к энергетически более высоким

- На орбитали (в одной «ячейке») не может располагаться более двух электронов

- Орбитали заполняются электронами так: сначала в каждую ячейку помещают по одному электрону, после чего орбитали дополняются

еще одним электроном с противоположным направлением - Порядок заполнения орбиталей: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s

Должно быть, вы обратили внимание на некоторое несоответствие: после 3p подуровня следует переход к 4s, хотя логично было

бы заполнить до конца 4s подуровень. Однако природа распорядилась иначе.

Запомните, что, только заполнив 4s подуровень двумя электронами, можно переходить к 3d подуровню.

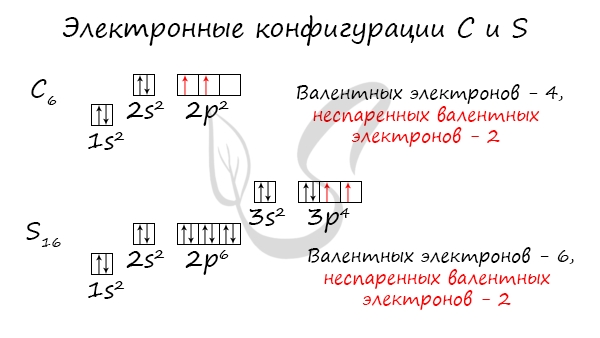

Без практики теория мертва, так что приступает к тренировке. Нам нужно составить электронную конфигурацию атомов углерода и

серы. Для начала определим их порядковый номер, который подскажет нам число их электронов. У углерода — 6, у серы — 16.

Теперь мы располагаем указанное количество электронов на энергетических уровнях, руководствуясь правилами заполнения.

Обращаю ваше особе внимание: на 2p-подуровне углерода мы расположили 2 электрона в разные ячейки, следуя одному из правил.

А на 3p-подуровне у серы электронов оказалось много, поэтому сначала мы расположили 3 электрона по отдельным ячейкам, а оставшимся

одним электроном дополнили первую ячейку.

Таким образом, электронные конфигурации наших элементов:

- Углерод — 1s22s22p2

- Серы — 1s22s22p63s23p4

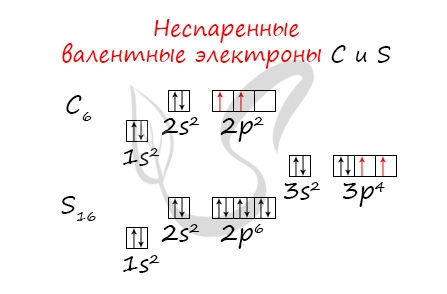

Внешний уровень и валентные электроны

Количество электронов на внешнем (валентном) уровне — это число электронов на наивысшем энергетическом уровне, которого достигает элемент. Такие электроны называются валентными: они могут быть спаренными или неспаренными. Иногда

для наглядного представления конфигурацию внешнего уровня записывают отдельно:

- Углерод — 2s22p2 (4 валентных электрона)

- Сера -3s23p4 (6 валентных электронов)

Неспаренные валентные электроны способны к образованию химической связи. Их число соответствует количеству связей, которые данный атом может образовать с другими атомами. Таким образом неспаренные валентные электроны тесно связаны с валентностью — способностью атомов образовывать определенное число химических связей.

- Углерод — 2s22p2 (2 неспаренных валентных электрона)

- Сера -3s23p4 (2 неспаренных валентных электрона)

Тренировка

Потренируйтесь и сами составьте электронную конфигурацию для магния и скандия. Определите число электронов на внешнем (валентном) уровне и число неспаренных

электронов. Ниже будет дано наглядное объяснение этой задаче.

Запишем получившиеся электронные конфигурации магния и скандия:

- Магний — 1s22s22p63s2

- Скандий — 1s22s22p63s23p64s23d1

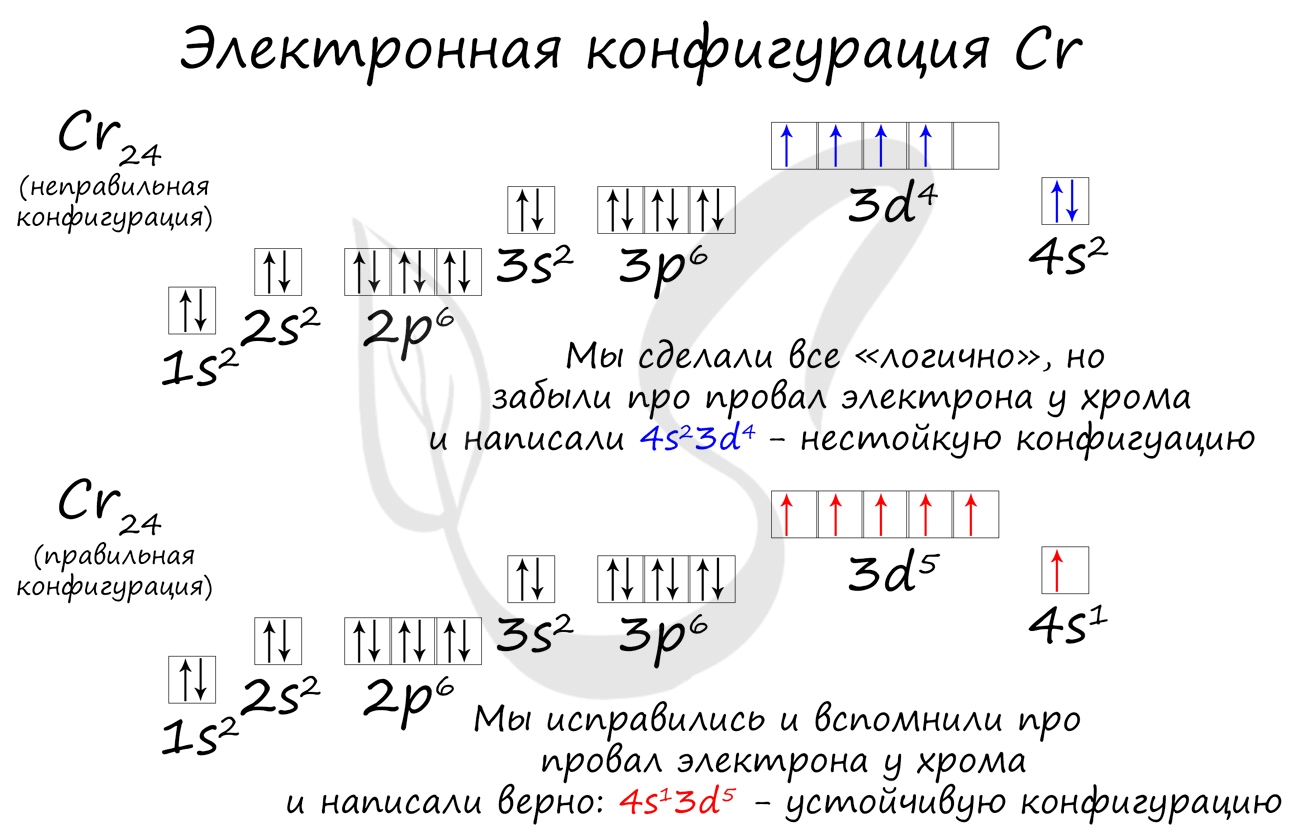

В целом несложная и интересная тема электронных конфигураций отягощена небольшим исключением — провалом электрона, которое только подтверждает общее

правило: любая система стремится занять наименее энергозатратное состояние.

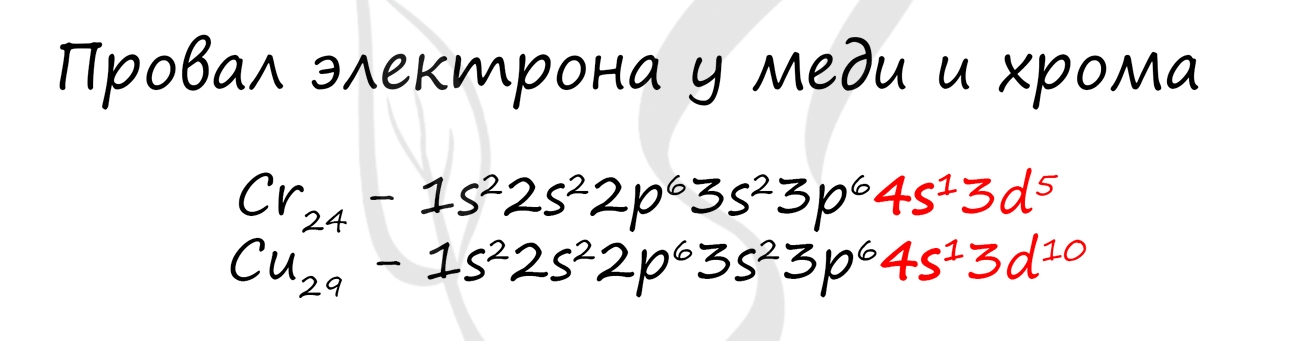

Провал электрона

Провалом электрона называют переход электрона с внешнего, более высокого энергетического уровня, на предвнешний, энергетически более

низкий. Это связано с большей энергетической устойчивостью получающихся при этом электронных конфигураций.

Подобное явление характерно лишь для некоторых элементов: медь, хром, серебро, золото, молибден. Для примера выберем хром, и рассмотрим

две электронных конфигурации: первую «неправильную» (сделаем вид, будто мы не знаем про провал электрона) и вторую правильную, написанную

с учетом провала электрона.

Теперь вы понимаете, что кроется под явлением провала электрона. Запишите электронные конфигурации хрома и меди самостоятельно еще раз и

сверьте с представленными ниже.

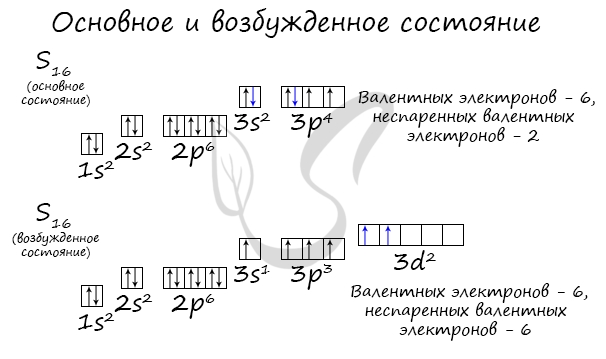

Основное и возбужденное состояние атома

Основное и возбужденное состояние атома отражаются на электронных конфигурациях. Возбужденное состояние связано с движением электронов

относительно атомных ядер. Говоря проще: при возбуждении пары электронов распариваются и занимают новые ячейки.

Возбужденное состояние является для атома нестабильным, поэтому долгое время в нем он пребывать не может. У некоторых атомов: азота,

кислорода , фтора — возбужденное состояние невозможно, так как отсутствуют свободные орбитали («ячейки») — электронам некуда перескакивать, к тому

же d-орбиталь у них отсутствует (они во втором периоде).

У серы возможно возбужденное состояние, так как она имеет свободную d-орбиталь, куда могут перескочить электроны. Четвертый энергетический

уровень отсутствует, поэтому, минуя 4s-подуровень, заполняем распаренными электронами 3d-подуровень.

По мере изучения основ общей химии мы еще не раз вернемся к этой теме, однако хорошо, если вы уже сейчас запомните, что возбужденное состояние

связано с распаривание электронных пар.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

На этой странице вы узнаете:

- Чем общежития электронов отличаются от студенческих?

- В атомах химических элементов есть свои уровни комфортности?

- Химические элементы делятся на семейства? Это что, биология какая-то?

Сейчас в обществе все больше набирает оборот модный тренд — минималистичный образ жизни. Как в фильме «Сто вещей и ничего лишнего». Главные герои — два закадычных друга — решили на спор отказаться от всех своих вещей (абсолютно всех, включая одежду и телефон). Спустя время и преодолев череду проблем, они поняли, что вещи — это не главное в жизни.

Видимо, по такому принципу «живет» хорошо нам знакомый товарищ — водород. У него всего один электрон, который всегда на своем месте. А как быть, например, с атомом хлора, у которого их аж 17, ведь их надо содержать в порядке? Сейчас мы с вами узнаем, как располагаются электроны в электронной оболочке атома и многое другое.

Строение электронной оболочки атома

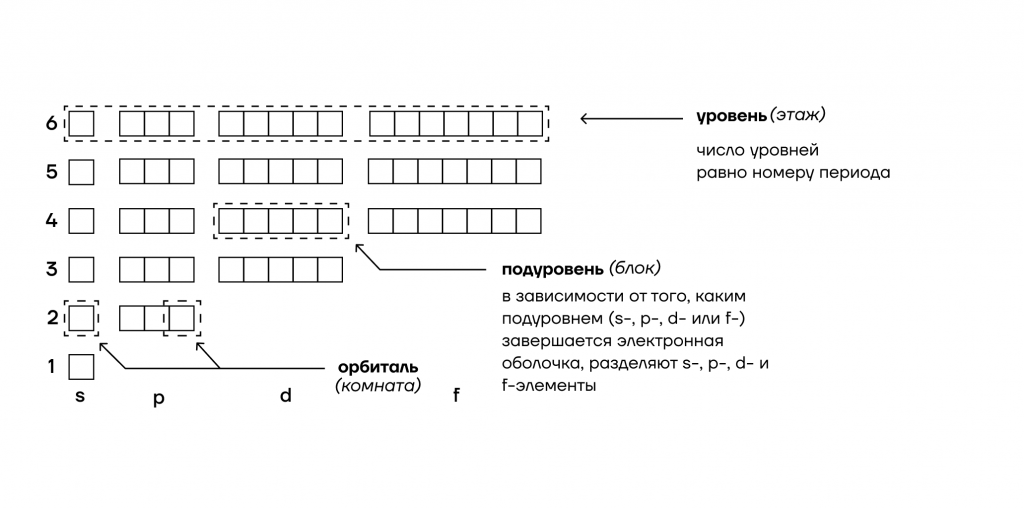

Представим, что электрон — это студент, а электронная оболочка атома — общежитие. Как будет жить наш студент в общежитии?

Разберемся сначала с «планом помещения».

- В нём есть отдельные комнаты, которые называются атомными орбиталями — в них могут проживать максимум 2 электрона.

- Несколько комнат объединяются в блок с общей кухней — их мы назовем энергетическими подуровнями.

- Этажи общежития — энергетические уровни. Определенный этаж содержит определенное количество блоков.

Таким образом, все электроны «живут» на энергетических уровнях-этажах, каждый из которых имеет энергетические подуровни-блоки со своими орбиталями-комнатами.

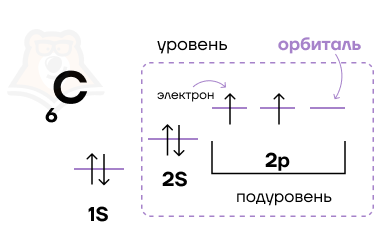

То, что мы видим с вами на рисунке — электронно-графическая формула для отдельных атомов химических элементов — это расположение всех его электронов на орбиталях.

1. Энергетические уровни (этажи) имеют порядковую нумерацию. Причем на первом уровне располагается всего один подуровень (блок), на втором — два, на третьем — три, на четвертом и последующих — по 4.

2. Подуровни (блоки) обозначают в следующем порядке по мере отдаления от ядра: s (имеет одну орбиталь) → p (три орбитали) → d (пять орбиталей)→ f (семь орбиталей).

3. Орбиталь (комната) специального обозначения не имеет. Может содержать максимум 2 электрона (студента).

Как нам поможет Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева при заполнении схемы строения электронных оболочек атомов?

- Число электронов в атоме химического элемента равно его порядковому номеру в Периодической системе Д. И. Менделеева.

- Количество уровней совпадает с номером периода, в котором располагается элемент: 1, 2, 3…

- Количество электронов на внешнем энергетическом уровне для элементов главных (A) подгрупп можно также легко узнать — в какой группе по номеру расположен химический элемент, столько электронов и будет находиться на его внешнем уровне.

- Для элементов побочных подгрупп количество электронов на внешнем энергетическом уровне равно двум. Исключениями являются медь, серебро, хром, золото и некоторые другие элементы.

- Количество валентных электронов для элементов главных (A) подгрупп равно номеру группы, для элементов побочных подгрупп — числу электронов на внешнем энергетическом уровне и незаполненном предвнешнем подуровне.

Это можно использовать для проверки своих действий при распределении электронов по уровням.

Уже сейчас, используя полученную информацию, мы можем решить задание №2 ОГЭ по химии.

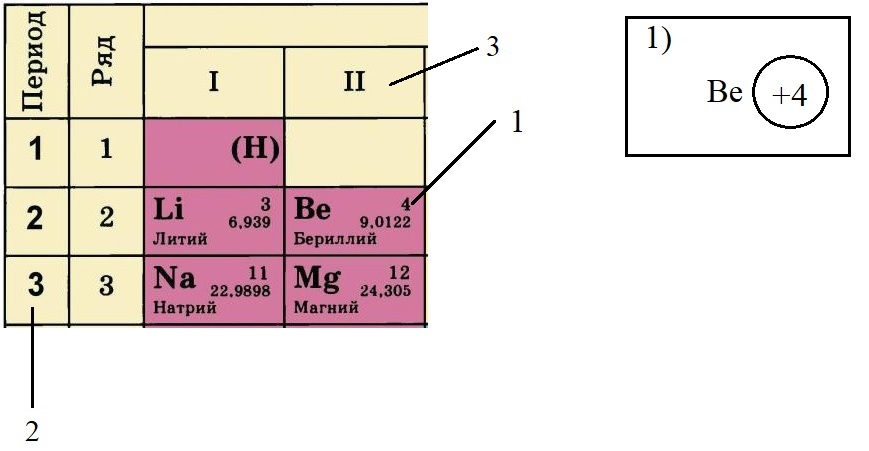

На приведенном рисунке изображена модель атома химического элемента.

Запишите в таблицу порядковый номер в Периодической системе (Х) химического элемента, модель атома которого изображена на рисунке, и номер группы (Y), в которой этот элемент расположен в Периодической системе.

| X | Y |

Решение:

1) Порядковый номер химического элемента в Периодической системе можно определить по числу электронов в атоме. Сосчитав все электроны, получаем, что их 14 штук, следовательно, X — 14.

2) Номер группы Периодической системы, в которой расположен химический, элемент можно узнать по числу электронов на его внешнем электронном уровне. Сосчитав их, получим, что их 4 штуки, следовательно, Y — 4.

Ответ: 144

Электронная конфигурация атома

Для изображения строения электронных слоев атома (электронной конфигурации) пользуются условной записью.

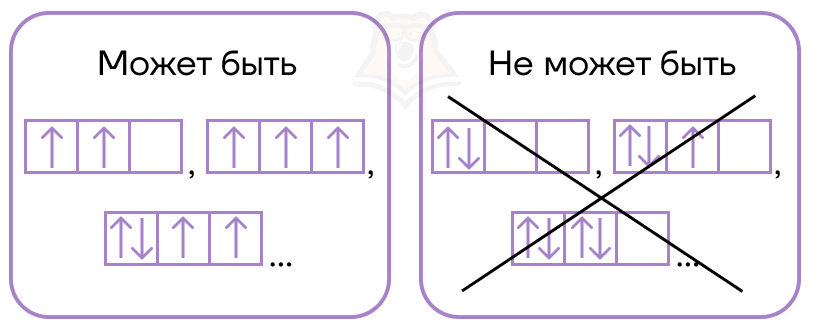

Удобно представлять атомные орбитали в виде ячеек, в которых располагаются два электрона, их обозначаем в виде двух стрелочек, первая направлена вверх, а вторая — вниз. Это называется принципом Паули.

Он гласит, что два электрона не могут иметь одинаковые спины. Спин — характеристика электрона, проще всего его можно представить как вращение электрона по часовой стрелке и против часовой, поэтому в ячейке они расположены в противоположном направлении (то есть +1/2 и -1/2).

При заполнении этих ячеек удобно пользоваться правилом Хунда (или правилом «трамвайного вагона»):

Ты приглядись, решив присесть,

К местам трамвайного вагона:

Когда ряды пустые есть,

Подсаживаться нет резона.

В нашем с вами примере студентов заселяют по одному в комнату пока это возможно.

Важное замечание: в комнате не больше двух студентов — атомная орбиталь вмещает максимально два электрона.

Например, на изображении представлена электронно-графическая формула атома углерода. Стрелочками обозначены электроны, которые занимают атомные орбитали. Несколько атомных орбиталей на одном энергетическом уровне образуют подуровни.

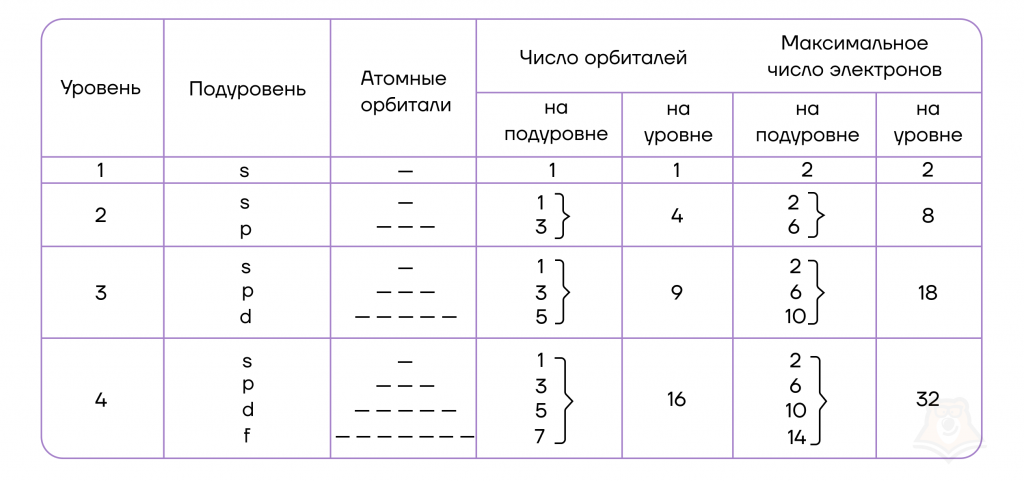

Можно составить общую табличку с информацией о том, как распределяются электроны по энергетическим уровням и подуровням электронно-графической формулы:

Да, проанализировав таблицу, мы увидим, что на s-подуровне (блоке) может находиться не больше двух электронов, на p-подуровне — не больше шести электронов, на d-подуровне — не больше десяти электронов, на f-подуровне — не больше четырнадцати электронов.

Электроны, как и студенты, стремятся занять более комфортные места, так система стремится к минимуму энергии. Порядок заполнения подуровней в атомах химических элементов следующий:

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → …

Согласитесь, если студентам заселиться в блок вдвоем, им будет проще найти друг с другом общий язык, чем если бы их было в блоке четырнадцать.

Схематично порядок заполнения энергетических подуровней электронно-графической формулы представлен на картинке:

После того, как мы расположили все электроны по своим местам, мы можем составить электронную конфигурацию атома, которая будет отражать порядок заполнения электронов по подуровням в текстовом виде.

Потренируемся в написании электронной конфигурации на примере атомов хлора и титана.

Химический элемент титан располагается в IVB группе IV периода, имеет порядковый номер, равный 22. Исходя из этого, мы можем сказать, что в его атоме:

— четыре энергетических уровня (IV период), из которых первый и второй уровни полностью заполнены;

— четыре электрона на внешнем энергетическом уровне и предвнешнем подуровне;

— всего двадцать два электрона (порядковый номер).

В соответствии с порядком заполнения орбиталей распределим электроны:

22Ti 1s22s22p63s23p64s23d2 — как мы видим, сначала заполняется 4s-подуровень, а затем 3d-подуровень, это соответствует порядку заполнения орбиталей, описанному выше.

Проверим себя. В сумме все верхние цифры (обозначающие число электронов на подуровне), должны образовать ровно 22: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 = 22, следовательно, электронная конфигурация атома хлора составлена верно.

К счастью, с биологией у атомов химических элементов мало общего, иначе, представьте, что в качестве домашнего питомца у вас был бы атом хлора, а в зоопарке бы показывали семью атомов золота. Что-то из области фантастики, не так ли?

Однако, да, химические элементы разделяют на семейства по строению их электронных оболочек. Таких семейств выделяют четыре:

— s-элементы — это элементы IA и IIA групп, в их атомах последний электрон занимает место на s-подуровне внешнего энергетического уровня;

— p-элементы — это элементы IIIA-VIIA групп, в их атомах последний электрон занимает место на p-подуровне внешнего энергетического уровня;

— d-элементы — это элементы побочных подгрупп, в их атомах последний электрон занимает место на d-подуровне предвнешнего энергетического уровня;

— f-элементы — это лантаноиды и актиноиды, 4f- и 5f-элементы соответственно, в их атомах последний электрон занимает место на f-подуровне предпредвнешнего энергетического уровня.

Таким образом, мы с вами узнали, что электроны располагаются в атомах химических элементов в определенном порядке и выявили связь между положением химического элемента в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строением его атома. Теперь для нас не составит труда описать строение атома любого химического элемента.

Фактчек

- Электроны располагаются на электронных уровнях, причем их число определяется положением элемента в Периодической системе (по номеру периода).

- Энергетические уровни, в свою очередь, состоят из подуровней.

- Энергетические подуровни состоят из атомных орбиталей, которые для удобства обозначаются ячейками.

- По принципу Паули на каждой атомной орбитали могут располагаться максимально два электрона, причем их спины должны быть противонаправлены.

- Электроны располагаются по подуровням так, чтобы энергия системы была минимальна.

- Химические элементы делятся на s-, p-, d- и f-семейства по тому, на какой подуровень пишем последний электрон при составлении электронной конфигурации атома.

Проверь себя

Задание 1.

Сколько электронов может максимально располагаться на орбитали?

- 1 электрон

- 2 электрона

- 3 электрона

- 4 электрона

Задание 2.

Как атомные подуровни заполняются электронами?

- в порядке увеличения их энергии

- в порядке уменьшения их энергии

- в периодическом порядке

Задание 3.

Сколько атомных орбиталей содержит d-подуровень?

- 1

- 3

- 5

- 7

Задание 4.

Какую форму имеет s-орбиталь?

- шара

- гантели

- эллипса

- нескольких гантелей

Ответы: 1. — 2; 2. — 1; 3. — 3; 4. — 1.

Е.Н.ФРЕНКЕЛЬ

Самоучитель по химии

Пособие для тех, кто не знает, но хочет

узнать и понять химию

Продолжение. Начало см. в № 13, 18, 23/2007

Глава 3. Элементарные сведения о

строении атома.

Периодический закон Д.И.Менделеева

В с п о м н и т е, что такое атом, из чего состоит

атом, изменяется ли атом в химических

реакциях.

Атом – это электронейтральная частица,

состоящая из положительно заряженного ядра и

отрицательно заряженных электронов.

Число электронов в ходе химических процессов

может изменяться, но заряд ядра всегда остается

неизменным. Зная распределение электронов в

атоме (строение атома), можно предсказать многие

свойства данного атома, а также свойства простых

и сложных веществ, в состав которых он входит.

Строение атома, т.е. состав ядра и распределение

электронов вокруг ядра, несложно определить по

положению элемента в периодической системе.

В периодической системе Д.И.Менделеева

химические элементы располагаются в

определенной последовательности. Эта

последовательность тесно связана со строением

атомов этих элементов. Каждому химическому

элементу в системе присвоен порядковый номер,

кроме того, для него можно указать номер периода,

номер группы, вид подгруппы.

Спонсор публикации статьи интернет-магазин «Мегамех». В магазине Вы найдёте изделия из меха на любой вкус — куртки, жилетки и шубы из лисы, нутрии, кролика, норки, чернобурки, песца. Компания также предлагает Вам приобрести элитные меховые изделия и воспользоваться услугами индивидуального пошива. Меховые изделия оптом и в розницу — от бюджетной категории до класса люкс, скидки до 50%, гарантия 1 год, доставка по Украине, России, СНГ и странам Евросоюза, самовывоз из шоу-рума в г.Кривой Рог, товары от ведущих производителей Украины, России, Турции и Китая. Посмотреть каталог товаров, цены, контакты и получить консультацию Вы сможете на сайте, который располагается по адресу: «megameh.com».

Зная точный «адрес» химического элемента –

группу, подгруппу и номер периода, можно

однозначно определить строение его атома.

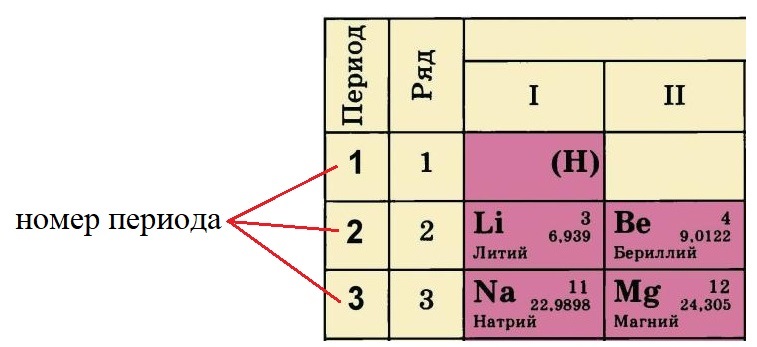

Период – это горизонтальный ряд химических

элементов. В современной периодической

системе семь периодов. Первые три периода – малые,

т.к. они содержат 2 или 8 элементов:

1-й период – Н, Не – 2 элемента;

2-й период – Li … Nе – 8 элементов;

3-й период – Na … Аr – 8 элементов.

Остальные периоды – большие. Каждый из них

содержит 2–3 ряда элементов:

4-й период (2 ряда) – K … Kr – 18 элементов;

6-й период (3 ряда) – Сs … Rn – 32 элемента. В этот

период входит ряд лантаноидов.

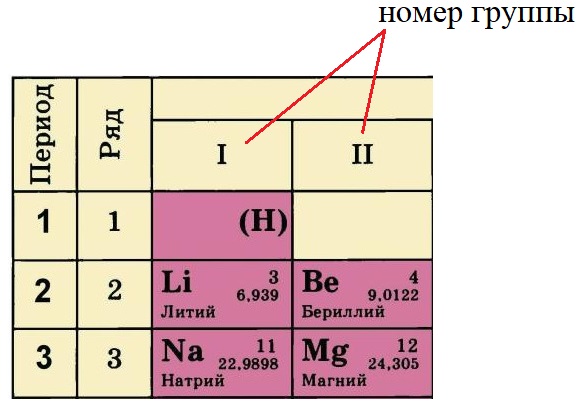

Группа – вертикальный ряд химических

элементов. Всего групп восемь. Каждая группа

состоит из двух подгрупп: главной подгруппы и

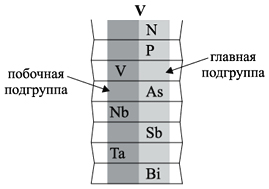

побочной подгруппы. Например:

Главную подгруппу образуют химические

элементы малых периодов (например, N, P) и больших

периодов (например, As, Sb, Bi).

Побочную подгруппу образуют химические

элементы только больших периодов (например, V, Nb,

Ta).

Визуально эти подгруппы различить легко.

Главная подгруппа «высокая», она начинается с

1-го или 2-го периода. Побочная подгруппа –

«низкая», начинается с 4-го периода.

Итак, каждый химический элемент периодической

системы имеет свой адрес: период, группу,

подгруппу, порядковый номер.

Например, ванадий V – это химический элемент

4-го периода, V группы, побочной подгруппы,

порядковый номер 23.

Задание 3.1. Укажите период, группу и

подгруппу для химических элементов с

порядковыми номерами 8, 26, 31, 35, 54.

Задание 3.2. Укажите порядковый номер и

название химического элемента, если известно,

что он находится:

а) в 4-м периоде, VI группе, побочной подгруппе;

б) в 5-м периоде, IV группе, главной подгруппе.

Каким образом можно связать сведения о

положении элемента в периодической системе со

строением его атома?

Атом состоит из ядра (оно имеет положительный

заряд) и электронов (они имеют отрицательный

заряд). В целом атом электронейтрален.

Положительный заряд ядра атома равен

порядковому номеру химического элемента.

Ядро атома – сложная частица. В ядре

сосредоточена почти вся масса атома. Поскольку

химический элемент – совокупность атомов с

одинаковым зарядом ядра, то около символа

элемента указывают следующие его координаты:

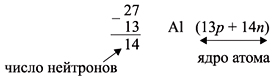

По этим данным можно определить состав ядра.

Ядро состоит из протонов и нейтронов.

Протон p имеет массу 1 (1,0073 а. е. м.) и заряд +1.

Нейтрон n заряда не имеет (нейтрален), а масса

его приблизительно равна массе протона (1,0087 а. е.

м.).

Заряд ядра определяют протоны. Причем число

протонов равно (по величине) заряду ядра

атома, т.е. порядковому номеру.

Число нейтронов N определяют по разности

между величинами: «масса ядра» А и

«порядковый номер» Z. Так, для атома алюминия:

N = А – Z = 27 –13 = 14n,

Задание 3.3. Определите состав ядер атомов,

если химический элемент находится в:

а) 3-м периоде, VII группе, главной подгруппе;

б) 4-м периоде, IV группе, побочной подгруппе;

в) 5-м периоде, I группе, главной подгруппе.

Внимание! При определении массового числа ядра

атома приходится округлять атомную массу,

указанную в периодической системе. Так поступают

потому, что массы протона и нейтрона практически

целочисленны, а массой электронов можно

пренебречь.

Определим, какие из приведенных ниже ядер

принадлежат одному и тому же химическому

элементу:

А (20р + 20n),

Б (19р + 20n),

В (20р + 19n).

Атомам одного химического элемента

принадлежат ядра А и В, поскольку они

содержат одинаковое число протонов, т. е. заряды

этих ядер одинаковые. Исследования показывают,

что масса атома не оказывает существенного

влияния на его химические свойства.

Изотопами называют атомы одного и того же

химического элемента (одинаковое число

протонов), различающиеся массой (разное число

нейтронов).

Изотопы и их химические соединения отличаются

друг от друга по физическим свойствам, но

химические свойства у изотопов одного

химического элемента одинаковы. Так, изотопы

углерода-14 (14С) имеют такие же химические

свойства, как и углерода-12 (12С), которые

входят в ткани любого живого организма. Отличие

проявляется только в радиоактивности (изотоп 14С).

Поэтому изотопы применяют для диагностики и

лечения различных заболеваний, для научных

исследований.

Вернемся к описанию строения атома.

Как известно, ядро атома в химических

процессах не изменяется. А что изменяется?

Переменным оказывается общее число электронов в

атоме и распределение электронов. Общее число

электронов в нейтральном атоме определить

несложно – оно равно порядковому номеру, т.е.

заряду ядра атома:

Электроны имеют отрицательный заряд –1, а масса

их ничтожна: 1/1840 от массы протона.

Отрицательно заряженные электроны

отталкиваются друг от друга и находятся на

разных расстояниях от ядра. При этом электроны,

имеющие приблизительно равный запас энергии,

находятся на приблизительно равном расстоянии

от ядра и образуют энергетический уровень.

Число энергетических уровней в атоме равно

номеру периода, в котором находится химический

элемент. Энергетические уровни условно

обозначают так (например, для Al):

Задание 3.4. Определите число энергетических

уровней в атомах кислорода, магния, кальция,

свинца.

На каждом энергетическом уровне может

находиться ограниченное число электронов:

• на первом – не более двух электронов;

• на втором – не более восьми электронов;

• на третьем – не более восемнадцати

электронов.

Эти числа показывают, что, например, на втором

энергетическом уровне может находиться 2, 5 или 7

электронов, но не может быть 9 или 12 электронов.

Важно знать, что независимо от номера

энергетического уровня на внешнем уровне

(последнем) не может быть больше восьми

электронов. Внешний восьмиэлектронный

энергетический уровень является наиболее

устойчивым и называется завершенным. Такие

энергетические уровни имеются у самых

неактивных элементов – благородных газов.

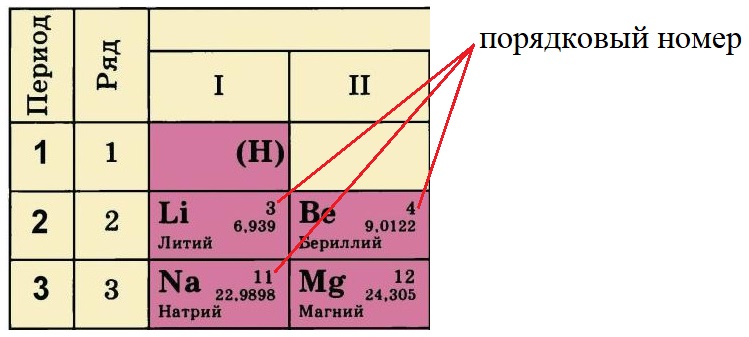

Как определить число электронов на внешнем

уровне остальных атомов? Для этого существует

простое правило: число внешних электронов

равно:

• для элементов главных подгрупп – номеру

группы;• для элементов побочных подгрупп оно не может

быть больше двух.

Например (рис. 5):

|

Рис. 5.

|

Задание 3.5. Укажите число внешних

электронов для химических элементов с

порядковыми номерами 15, 25, 30, 53.

Задание 3.6. Найдите в периодической системе

химические элементы, в атомах которых имеется

завершенный внешний уровень.

Очень важно правильно определять число внешних

электронов, т.к. именно с ними связаны важнейшие

свойства атома. Так, в химических реакциях атомы

стремятся приобрести устойчивый, завершенный

внешний уровень (8е). Поэтому атомы, на внешнем

уровне которых мало электронов, предпочитают их

отдать.

Химические элементы, атомы которых способны

только отдавать электроны, называют металлами.

Очевидно, что на внешнем уровне атома металла

должно быть мало электронов: 1, 2, 3.

Если на внешнем энергетическом уровне атома

много электронов, то такие атомы стремятся

принять электроны до завершения внешнего

энергетического уровня, т. е. до восьми

электронов. Такие элементы называют неметаллами.

В о п р о с. К металлам или неметаллам

относятся химические элементы побочных

подгрупп? Почему?

О т в е т. Металлы и неметаллы главных

подгрупп в таблице Менделеева отделяет линия,

которую можно провести от бора к астату. Выше

этой линии (и на линии) располагаются неметаллы,

ниже – металлы. Все элементы побочных подгрупп

оказываются ниже этой линии.

Задание 3.7. Определите, к металлам или

неметаллам относятся: фосфор, ванадий, кобальт,

селен, висмут. Используйте положение элемента в

периодической системе химических элементов и

число электронов на внешнем уровне.

Для того, чтобы составить распределение

электронов по остальным уровням и подуровням,

следует воспользоваться следующим а л г о р и т м

о м.

1. Определить общее число электронов в атоме (по

порядковому номеру).

2. Определить число энергетических уровней (по

номеру периода).

3. Определить число внешних электронов (по виду

подгруппы и номеру группы).

4. Указать число электронов на всех уровнях,

кроме предпоследнего.

5. Рассчитать число электронов на предпоследнем

уровне.

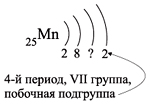

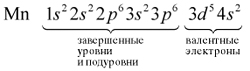

Например, согласно пунктам 1–4 для атома

марганца определено:

Всего 25е; распределили (2 + 8 + 2) = 12e;

значит, на третьем уровне находится: 25 – 12 = 13e.

Получили распределение электронов в атоме

марганца:

Задание 3.8. Отработайте алгоритм, составив

схемы строения атомов для элементов № 16, 26, 33, 37.

Укажите, металлы это или неметаллы. Ответ

поясните.

Составляя приведенные выше схемы строения

атома, мы не учитывали, что электроны в атоме

занимают не только уровни, но и определенные подуровни

каждого уровня. Виды подуровней обозначаются

латинскими буквами: s, p, d.

Число возможных подуровней равно номеру

уровня. Первый уровень состоит из одного

s-подуровня. Второй уровень состоит из двух

подуровней – s и р. Третий уровень – из

трех подуровней – s, p и d.

На каждом подуровне может находиться строго

ограниченное число электронов:

на s-подуровне – не больше 2е;

на р-подуровне – не больше 6е;

на d-подуровне – не больше 10е.

Подуровни одного уровня заполняются в строго

определенном порядке: s p

d.

Таким образом, р-подуровнь не может начать

заполняться, если не заполнен s-подуровень

данного энергетического уровня, и т.д. Исходя из

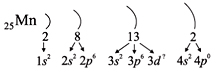

этого правила, несложно составить электронную

конфигурацию атома марганца:

В целом электронная конфигурация атома марганца

записывается так:

25Мn 1s22s22p63s23p63d54s2.

Здесь и далее приняты следующие обозначения:

Задание 3.9. Составьте электронные

конфигурации атомов для химических элементов №

16, 26, 33, 37.

Для чего необходимо составлять электронные

конфигурации атомов? Для того, чтобы

определять свойства этих химических элементов.

Следует помнить, что в химических процессах

участвуют только валентные электроны.

Валентные электроны находятся на внешнем

энергетическом уровне и незавершенном

d-подуровне предвнешнего уровня.

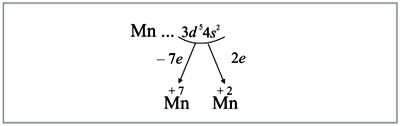

Определим число валентных электронов для

марганца:

или сокращенно: Мn … 3d54s2.

Что можно определить по формуле электронной

конфигурации атома?

1. Какой это элемент – металл или неметалл?

Марганец – металл, т.к. на внешнем (четвертом)

уровне находится два электрона.

2. Какой процесс характерен для металла?

Атомы марганца в реакциях всегда только отдают

электроны.

3. Какие электроны и сколько будет отдавать атом

марганца?

В реакциях атом марганца отдает два внешних

электрона (они дальше всех от ядра и слабее

притягиваются им), а также пять предвнешних d-электронов.

Общее число валентных электронов – семь (2 + 5).

В этом случае на третьем уровне атома

останется восемь электронов, т.е. образуется

завершенный внешний уровень.

Все эти рассуждения и заключения можно

отразить при помощи схемы (рис. 6):

|

Рис. 6.

|

Полученные условные заряды атома

называют степенями окисления.

Рассматривая строение атома, аналогичным

способом можно показать, что типичными степенями

окисления для кислорода является –2, а для

водорода +1.

В о п р о с. С каким из химических

элементов может образовывать соединения

марганец, если учесть полученные выше степени

его окисления?

О т в е т. Только с кислородом, т.к. его атом

имеет противоположную по заряду степень

окисления. Формулы соответствующих оксидов

марганца (здесь степени окисления соответствуют

валентностям этих химических элементов):

Строение атома марганца подсказывает, что

большей степени окисления у марганца быть не

может, т.к. в этом случае пришлось бы

затрагивать устойчивый, теперь уже завершенный

предвнешний уровень. Поэтому степень окисления +7

является высшей, а соответствующий оксид Мn2О7

– высшим оксидом марганца.

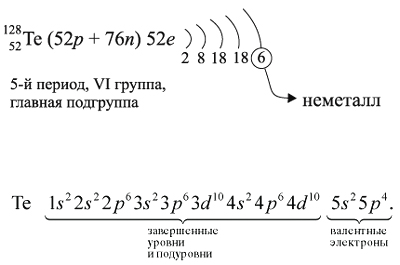

Для закрепления всех этих понятий рассмотрим

строение атома теллура и некоторые его свойства:

Как неметалл, атом Te может принять 2 электрона

до завершения внешнего уровня и отдать «лишние» 6

электронов:

Задание 3.10. Изобразите электронные

конфигурации атомов Nа, Rb, Cl, I, Si, Sn. Определите

свойства этих химических элементов, формулы их

простейших соединений (с кислородом и водородом).

Практические выводы

1. В химических реакциях участвуют только

валентные электроны, которые могут находиться

только на двух последних уровнях.

2. Атомы металлов могут только отдавать

валентные электроны (все или несколько), принимая

положительные степени окисления.

3. Атомы неметаллов могут принимать электроны

(недостающие – до восьми), приобретая при этом

отрицательные степени окисления, и отдавать

валентные электроны (все или несколько), при этом

они приобретают положительные степени

окисления.

Сравним теперь свойства химических элементов

одной подгруппы, например натрия и рубидия:

Nа …3s1 и Rb …5s1.

Что общего в строении атомов этих элементов?

На внешнем уровне каждого атома по одному

электрону – это активные металлы. Металлическая

активность связана со способностью отдавать

электроны: чем легче атом отдает электроны, тем

сильнее выражены его металлические свойства.

Что удерживает электроны в атоме? Притяжение их

к ядру. Чем ближе электроны к ядру, тем сильнее

они притягиваются ядром атома, тем труднее их

«оторвать».

Исходя из этого, ответим на вопрос: какой

элемент – Nа или Rb – легче отдает внешний

электрон? Какой из элементов является более

активным металлом? Очевидно, рубидий, т.к. его

валентные электроны находятся дальше от ядра (и

слабее удерживаются ядром).

Вывод. В главных подгруппах сверху вниз

металлические свойства усиливаются, т.к.

возрастает радиус атома, и валентные электроны

слабее притягиваются к ядру.

Сравним свойства химических элементов VIIa

группы: Cl …3s23p5 и I …5s25p5.

Оба химических элемента – неметаллы, т.к. до

завершения внешнего уровня не хватает одного

электрона. Эти атомы будут активно притягивать

недостающий электрон. При этом чем сильнее

притягивает атом неметалла недостающий

электрон, тем сильнее проявляются его

неметаллические свойства (способность принимать

электроны).

За счет чего происходит притяжение электрона?

За счет положительного заряда ядра атома.

Кроме того, чем ближе электрон к ядру, тем сильнее

их взаимное притяжение, тем активнее неметалл.

В о п р о с. У какого элемента сильнее

выражены неметаллические свойства: у хлора или

йода?

О т в е т. Очевидно, у хлора, т.к. его валентные

электроны расположены ближе к ядру.

Вывод. Активность неметаллов в подгруппах

сверху вниз убывает, т.к. возрастает радиус

атома и ядру все труднее притянуть недостающие

электроны.

Сравним свойства кремния и олова: Si …3s23p2

и Sn …5s25p2.

На внешнем уровне обоих атомов по четыре

электрона. Тем не менее эти элементы в

периодической системе находятся по разные

стороны от линии, соединяющей бор и астат.

Поэтому у кремния, символ которого находится

выше линии В–At, сильнее проявляются

неметаллические свойства. Напротив, у олова,

символ которого находится ниже линии В–At,

сильнее проявляются металлические свойства. Это

объясняется тем, что в атоме олова четыре

валентных электрона удалены от ядра. Поэтому

присоединение недостающих четырех электронов

затруднено. В то же время отдача электронов

с пятого энергетического уровня происходит

достаточно легко. Для кремния возможны оба

процесса, причем первый (прием электронов)

преобладает.

Выводы по главе 3. Чем меньше внешних

электронов в атоме и чем дальше они от ядра, тем

сильнее проявляются металлические свойства.

Чем больше внешних электронов в атоме и чем

ближе они к ядру, тем сильнее проявляются

неметаллические свойства.

Основываясь на выводах, сформулированных в

этой главе, для любого химического элемента

периодической системы можно составить

«характеристику».

Алгоритм описания свойств

химического элемента по его положению

в периодической системе

1. Составить схему строения атома, т.е.

определить состав ядра и распределение

электронов по энергетическим уровням и

подуровням:

• определить общее число протонов, электронов

и нейтронов в атоме (по порядковому номеру и

относительной атомной массе);• определить число энергетических уровней (по

номеру периода);• определить число внешних электронов (по виду

подгруппы и номеру группы);• указать число электронов на всех

энергетических уровнях, кроме предпоследнего;• рассчитать число электронов на

предпоследнем уровне.

2. Определить число валентных электронов.

3. Определить, какие свойства – металла или

неметалла – сильнее проявляются у данного

химического элемента.

4. Определить число отдаваемых (принимаемых)

электронов.

5. Определить высшую и низшую степени окисления

химического элемента.

6. Составить для этих степеней окисления

химические формулы простейших соединений с

кислородом и водородом.

7. Определить характер оксида и составить

уравнение его реакции с водой.

8. Для указанных в пункте 6 веществ составить

уравнения характерных реакций (см. главу 2).

Задание 3.11. По приведенной выше схеме

составить описания атомов серы, селена, кальция и

стронция и свойства этих химических элементов.

Какие общие свойства проявляют их оксиды и

гидроксиды?

Если вы выполнили упражнения 3.10 и 3.11, то

легко заметить, что не только атомы элементов

одной подгруппы, но и их соединения имеют общие

свойства и похожий состав.

Периодический закон Д.И.Менделеева:

свойства химических элементов, а также свойства

простых и сложных веществ, образованных ими,

находятся в периодической зависимости от заряда

ядер их атомов.

Физический смысл периодического закона: свойства

химических элементов периодически повторяются

потому, что периодически повторяются

конфигурации валентных электронов

(распределение электронов внешнего и

предпоследнего уровней).

Так, у химических элементов одной и той же

подгруппы одинаковое распределение валентных

электронов и, значит, похожие свойства.

Например, у химических элементов пятой группы

пять валентных электронов. При этом в атомах

химических элементов главных подгрупп – все

валентные электроны находятся на внешнем уровне:

… ns2np3, где n – номер

периода.

У атомов элементов побочных подгрупп на

внешнем уровне находятся только 1 или 2 электрона,

остальные – на d-подуровне предвнешнего

уровня: … (n – 1)d3ns2, где n

– номер периода.

Задание 3.12. Составьте краткие электронные

формулы для атомов химических элементов № 35 и 42,

а затем составьте распределение электронов в

этих атомах по алгоритму. Убедитесь, что ваше

предсказание сбылось.

Упражнения к главе 3

1. Сформулируйте определения понятий

«период», «группа», «подгруппа». Что общего у

химических элементов, которые составляют: а)

период; б) группу; в) подгруппу?

2. Что такое изотопы? Какие свойства –

физические или химические – совпадают у

изотопов? Почему?

3. Сформулируйте периодический закон

Д.И.Менделеева. Поясните его физический смысл и

проиллюстрируйте примерами.

4. В чем проявляются металлические

свойства химических элементов? Как они

изменяются в группе и в периоде? Почему?

5. В чем проявляются неметаллические

свойства химических элементов? Как они

изменяются в группе и в периоде? Почему?

6. Составьте краткие электронные формулы

химических элементов № 43, 51, 38. Подтвердите свои

предположения описанием строения атомов этих

элементов по приведенному выше алгоритму.

Укажите свойства этих элементов.

7. По кратким электронным формулам

а) …4s24p1;

б) …4d15s2;

в) …3d54s1

определите положение соответствующих

химических элементов в периодической системе

Д.И.Менделеева. Назовите эти химические элементы.

Свои предположения подтвердите описанием

строения атомов этих химических элементов по

алгоритму. Укажите свойства этих химических

элементов.

Продолжение следует

Строение атома

Материал по химии

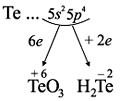

Порядковый номер, группа и период.

Для удобства будем использовать планетарную модель строения атома Н. Бора, согласно которой в центре атома располагается положительно заряженное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, а вокруг двигаются электроны по «орбитам» и образуют электронную оболочку

Вся необходимая для построения модели атома информация находится в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева:

-

Порядковый номер элемента равен количеству протонов (р+) в ядре этого атома, так у лития три протона, у бериллия – четыре, а у натрия одиннадцать. Известно, что атом – нейтральная частица, количество протонов в ней всегда будет равно количеству электронов. Поэтому порядковый номер определяет не только заряд ядра, но и общее количество электронов на всех орбиталях атома этого элемента.

Строение атома

Порядковый номер в таблице Менделеева

-

Номер периода, в котором располагается данный элемент, показывает, на каком количестве уровней находятся электроны. Так, электроны лития и бериллия располагаются на двух уровнях, а натрия и магния – на трёх.

-

Номер группы, в котором стоит элемент определяет количество электронов на внешнем уровне (валентные электроны). У лития и натрия по одному электрону на внешнем уровне, а у бериллия и магния – по два. Это правило действует только на элементы А-подгрупп.

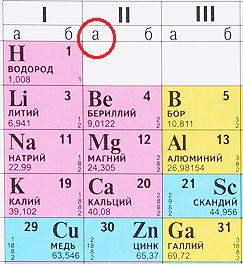

А-подгруппа и Б-подгруппа.

Как определить, какой элемент относится к А-подгруппе, а какой – к B (Б)-подгруппе?

Некоторые таблицы содержат эту информацию:

Но большинство таблиц имеет только обозначения групп. Что делать в таком случае? Всё просто: ориентируйтесь по элементам второго периода, они все являются элементами А-подгрупп (литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон), те элементы, что располагаются прямо под ними тоже относятся к А-подуровню:

В данном примере зеленым прямоугольником выделены элементы А-подгрупп, так как с них начинается второй период ПС. А значок меди и цинка расположен с другой стороны, это элементы В-подгрупп.

Пример построения модели атома.

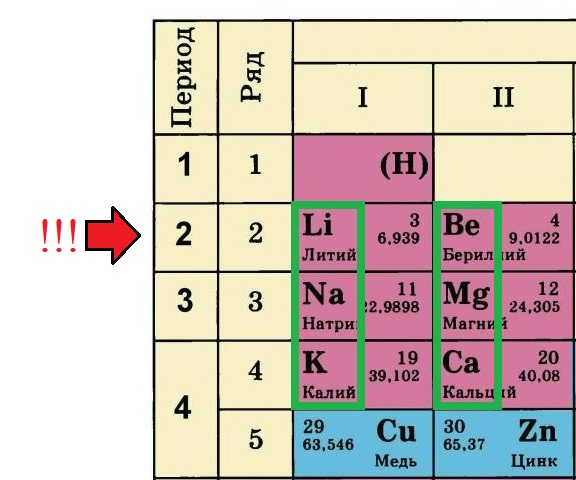

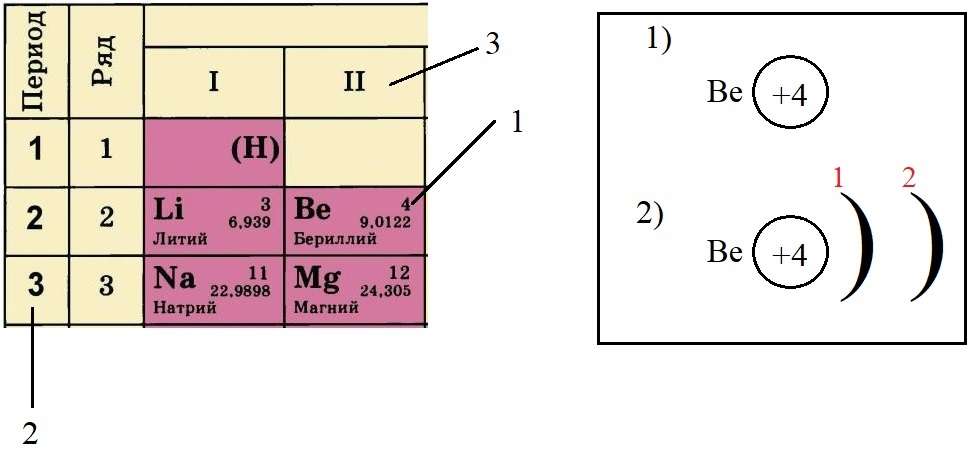

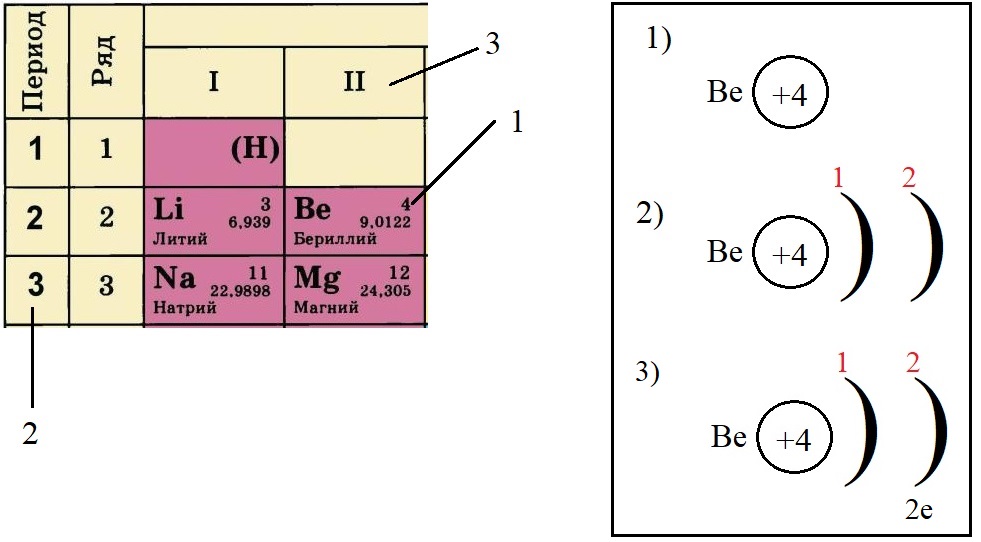

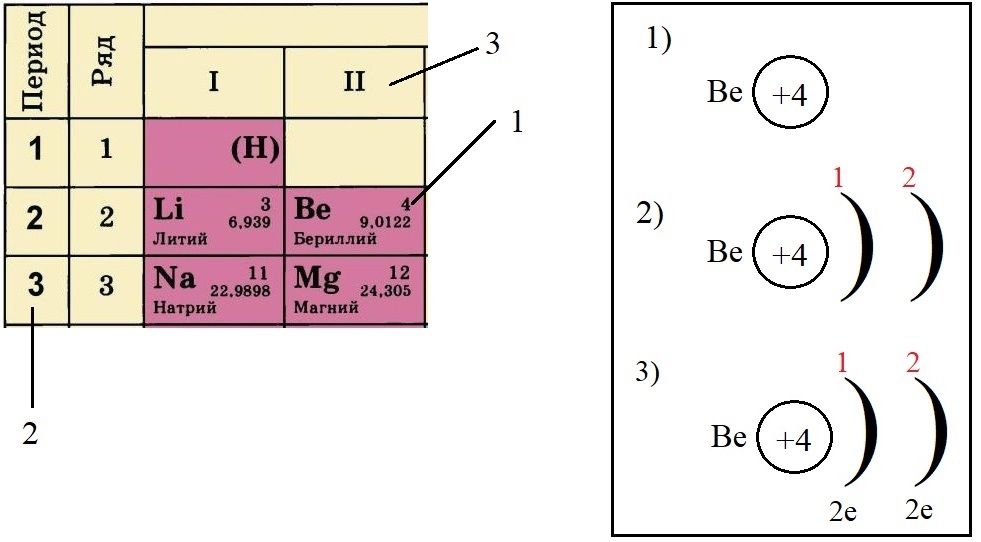

Теперь попробуем составить электронную конфигурацию атома бериллия. Последовательность действий отображена цифровыми обозначениями на рисунке, изображающем фрагмент ПС:

-

По порядковому номеру определяем заряд ядра, записываем в круг после символа элемента. Помним, что это еще и количество электронов.

-

Определяем количество энергетических уровней, оно равно номеру периода, в котором стоит элемент. Бериллий стоит во втором периоде, значит, у него два энергетических уровня:

-

Определяем количество электронов на внешнем уровне, оно равно номеру группы. Бериллий стоит во второй группе, у него два электрона на внешнем слое:

-

Не трудно догадаться, что если всего у бериллия должно быть четыре электрона, два из которых находятся на внешнем слое, то оставшиеся два находятся на внутреннем слое:

Максимальное количество электронов на уровнях

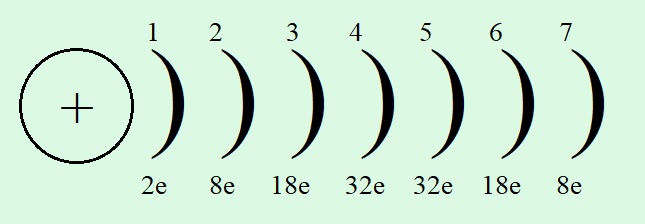

Чтобы строить электронные конфигурации более крупных атомов, необходимо ввести еще несколько данных. Начнем с максимального количества электронов на определенном уровне, это количество показано на рисунке:

Стоит помнить, что это лишь максимальное количество, большинство элементов не имеют на каждом уровне такого количества электронов.

Так же следует помнить, что какой бы номер не имел бы внешний уровень, на нем максимальное количество электронов не должно превышать восьми.

Следует учитывать, что предвнешний слой следует заполнять последним, чтобы избежать ошибок.

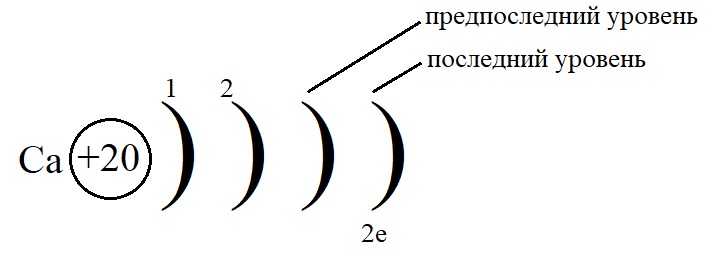

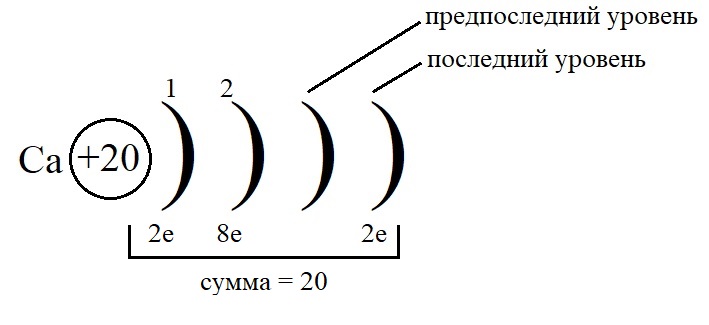

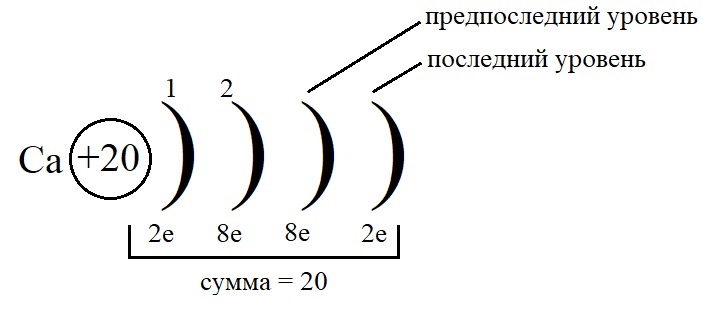

Рассмотрим данные правила на примере построения конфигурации атома кальция.

-

Порядковый номер кальция – 20, у него 20 протонов в ядре и 20 электронов на орбиталях. Кальций стоит во второй группе, значит, на внешнем слое у него 2 электрона.

-

Остальные уровни, кроме предвнешнего, заполняем по максимальному количеству на этих слоях:

-

Как показано на рисунке, общее количество электронов должно быть равным двадцати, а пока мы распределили только двенадцать, значит, на предпоследнем уровне необходимо поставить восемь электронов:

Каждый энергетический уровень можно разбить на подуровни (орбитали). Их существует 4 вида: s-, p-, d-, f-орбитали. Они характеризуют область пространства, в которой электрон находится с наибольшей вероятностью.