Ведущие тенденции современного строительства – это возведение домов с максимальной энергоэффективностью. То есть с возможностью создания и поддержания комфортных условий проживания при минимальных затратах энергоносителей. Понятно, что многим нашим строителям, ведущим возведение своих жилых владений самостоятельно, до таких показателей пока далековато, но стремиться к этому – необходимо всегда.

Прежде всего, это касается минимизации тепловых потерь через строительные конструкции. Достигается такое снижение эффективной термоизоляцией, выполненной на основании теплотехнических расчетов. Проектирование в идеале должны проводить специалисты, но часто обстоятельства понуждают владельцев жилья и такие вопросы брать в свои руки. Значит, необходимо иметь общие представления о базовых понятиях строительной теплотехники. Прежде всего – что такое теплопроводность строительных материалов, в чем она измеряется, как просчитывается.

Если разобраться с этими «азами», то будет проще всерьез, со знанием дела , а не по наитию, заниматься вопросами утепления своего жилья.

Что такое теплопроводность, какими единицами измерения она описывается?

Если не рассматривать каких-то теоретических условий, то в реальности все физические тела, жидкости или газы обладают способностью к передаче тепла. Иными словами, чтобы было понятнее, если какой-то объект начинают нагревать с одной из сторон, он становится проводником тепла, нагреваясь сам и передавая тепловую энергию дальше. Точно так же – и при охлаждении, только с «обратным знаком».

Даже на простом бытовом уровне всем понятно, что эта способность выражена у разных материалов в очень отличающейся степени. Например, одно дело мешать готовящееся на плите кипящее блюдо деревянной лопаткой, и совсем другое – металлической ложкой, которая практически моментально разогреется до такой температуры, что ее невозможно будет держать в руках. Этот пример наглядно показывает, что теплопроводность металла во много раз выше, чем у дерева.

И таких примеров – масса, буквально на каждом шагу. Например, прикоснитесь рукой к обычной деревянной двери в комнате, и к металлической ручке, прикрученной на ней. По ощущениям – ручка холоднее. Но такого не может быть – все предметы в помещении имеют примерно равную температуру. Просто металл ручки быстрее отвел на себя тепло тела, что и вызвало ощущения более холодной поверхности.

Коэффициент теплопроводности материала

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Существует специальная единица, которая характеризует любой материал, как проводник тепла. Называется она коэффициентом теплопроводности, обозначается обычно греческой буквой λ, и измеряется в Вт/(м×℃). (Во многих встречающихся формулах вместо градусов Цельсия ℃ указаны градусы Кельвина, К, но сути это не меняет).

Этот коэффициент показывает способность материала передавать определенное количество тепла на определённое расстояние за единицу времени. Причем, это показатель характеризует именно материал, то есть без привязки к каким бы то ни было размерам.

Такие коэффициенты рассчитаны для практически любых строительных и иных материалов. Ниже в данной публикации приведены таблицы для различных групп – растворов, бетонов, кирпичной и каменной кладки, утеплителей, древесины, металлов и т.д. Даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы убедиться, насколько эти коэффициенты могут отличаться.

Очень часто производители стройматериалов того или иного предназначения в череде паспортных характеристик указывают и коэффициент теплопроводности.

Материалы, которые отличаются высокой проводимостью тепла, например, металлы, как раз и находят часто применение в роли теплоотводов или теплообменников. Классический пример – радиаторы отопления, в которых чем лучше их стенки будут передавать нагрев от теплоносителя, тем эффективнее их работа.

А вот для большинства строительных материалов – ситуация обратная. То есть чем меньше коэффициент теплопроводности материала, из которого возведена условная стенка, тем меньше тепла будет терять здание с приходом холодов. Или, тем меньше можно будет сделать толщину стены при одинаковых показателях теплопроводности.

И на титульной картинке к статье, и на иллюстрации ниже показаны весьма наглядные схемы, как будет различаться толщина стены из разных материалов при равных способностях удержать тепло в доме. Комментарии, наверное, не нужны.

В справочной литературе часто указывается не одно значение коэффициента теплопроводности для какого-то материала, а целых три. (А иногда – и больше, так как этот коэффициент может меняться с изменением температуры). И это – правильно, так как на теплопроводные качества влияют и условия эксплуатации. И в первую очередь – влажность.

Это свойственно большинству материалов – при насыщении влагой коэффициент теплопроводности увеличивается. И если ставится цель выполнить расчеты максимально точно, с привязкой к реальным условиям эксплуатации, то рекомендуется не пренебрегать этой разницей.

Итак, коэффициент может даваться расчетный, то есть для совершенно сухого материала и лабораторных условий. Но для реальных расчетов берут его или для режима эксплуатации А, или для режима Б.

Эти режимы складываются консолидировано из климатических особенностей региона и из особенностей эксплуатации конкретного здания (помещения).

Тип своей климатической зоны по уровню влажности можно определить по предлагаемой карте-схеме:

Особенности влажностного режима помещений определяются по следующей таблице:

Таблица определения влажностного режима помещений

| Влажностной режим помещения | Относительная влажность внутреннего воздуха при температуре: | ||

|---|---|---|---|

| до 12°С | от 13 до 24°С | 25°С и выше | |

| Сухой | до 60% | до 50% | до 40% |

| Нормальный | от 61 до 75% | от 51 до 60% | от 41 до 50% |

| Влажный | 76% и более | от 61 до 75% | от 51 до 60% |

| Мокрый | — | 76% и более | 61% и более |

Кстати, о влажности!..

А хорошо ли вы представляете себе, что такое относительная влажность воздуха. И какой она должна быть в помещениях для поддержания комфортного микроклимата? Если с этим ясности нет – добро пожаловать к специальной публикации нашего портала, посвященной приборам измерения относительной влажности.

Итак, имея данные карты-схемы и таблицы, можно по второй таблице определиться с выбором режима А или Б, от которого будет зависеть реальная величина коэффициента теплопроводности.

Таблица для выбора режима эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностной режим помещения (по таблице) | Зоны влажности (в соотвествии с картой-схемой) | ||

|---|---|---|---|

| 3 — сухая | 2 — нормальная | 1 — влажная | |

| Сухой | А | А | Б |

| Нормальный | А | Б | Б |

| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Вот по этому режиму и выбирается из табличных данных наиболее близкий к реальности коэффициент теплопроводности.

Таблицы будут приведены ниже, под теоретической частью.

Сопротивление теплопередаче

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Итак, коэффициент теплопроводности характеризует сам материал. Но с практической точки зрения, наверное, важнее иметь какую-то величину, которая будет описывать теплопроводные способности конкретной конструкции. То есть уже с учетом особенностей ее строения и размеров.

Такая единица измерения есть, и называется она сопротивлением теплопередаче. Ее можно считать обратной величиной коэффициенту теплопроводности, с одновременным учетом толщины материала.

Обозначается сопротивление теплопередаче (или, как его часто именуют, термическое сопротивление) латинской буквой R. Если «плясать» от коэффициента теплопроводности, то определяется оно по следующей формуле.

R = h/λ

где:

R — сопротивление теплопередаче однослойной однородной ограждающей конструкции, м²×℃/Вт;

h — толщина этого слоя, выраженная в метрах;

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлена эта ограждающая конструкция, Вт/(м×℃).

Очень часто в строительстве используются многослойные конструкции. В том числе одним из слоев нередко выступает утеплительный материал с очень низким коэффициентом теплопроводности – специально, чтобы максимально повысить значение термического сопротивления. Дело в том, что общее значение суммируется из сопротивлений всех слоев, составляющих ограждающую конструкцию. И к ним добавляется сопротивление приграничных слоев воздуха на внешней и внутренней поверхностях конструкции.

Формула сопротивления перегородки с n-слоев будет такой:

Rsum = R₁ + R₂ + …+Rn + Rai + Rao

где:

Rsum— суммарное термическое сопротивление ограждающей конструкции;

R₁ … Rn— сопротивления слоев, от 1 до n;

Rai— сопротивление пристенного слоя воздуха внутри;

Rao— сопротивление пристенного слоя воздуха снаружи.

Для каждого из слоев сопротивление рассчитывается отдельно, исходя из коэффициента теплопроводности материала и толщины.

Есть специальная методика расчета и коэффициентов воздушных прослоек вдоль стены снаружи и внутри. Но для упрощенных расчётов их вполне можно взять равными суммарно 0,16 м²×℃/Вт – большой погрешности не будет.

Кстати, если в конструкции перегородки предусмотрена воздушная полость, не сообщающаяся с внешним воздухом, то она тоже дает весомую добавку к общему сопротивлению теплопередаче. Значения сопротивления теплопередаче воздушных изолированных прослоек показаны в таблице ниже:

Таблица термических сопротивлений замкнутых воздушных прослоек

| Толщина воздушной прослойки, в метрах | В и Г ▲ | Г▼ | ||

|---|---|---|---|---|

| tв > 0 ℃ | tв < 0 ℃ | tв > 0 ℃ | tв < 0 ℃ | |

| 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |

| 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |

| 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |

| 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |

| 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |

| 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |

| 0,2-0,3 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |

| Примечания: | ||||

| В и Г ▲ — воздушная прослойка вертикальная, или горизонтальная, с рапространением тепла снизу вверх | ||||

| Г▼ — воздушная прослойка горизонтальная при распространении тепла сверху вниз | ||||

| tв > 0 ℃ — положительная температура воздуха в прослойке | ||||

| tв < 0 ℃ — отрицательная температура воздуха в прослойке | ||||

| Если любая из поверхностей воздушной прослойки, или обе одновременно, оклеены алюминиесвой фольгой, то значение сопротивления теплопередаче принимают вдвое большим. |

Таблицы коэффициентов теплопроводности различных групп строительных материалов

Таблица коэффициентов теплопроводности кирпичных кладок и каменных облицовок стен

| Наименование материала | ρ Средняя плотность материала кг/м³ |

λ₀ Коэффициент теплопроводности в идеальных условиях и в сухом состоянии Вт/(м×℃) |

λА Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации А Вт/(м×℃) |

λБ Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации Б Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Кирпичная кладка из сплошного кирпича на различных растворах | ||||

| Стандартный керамический (глиняный) – на цементно-песчаном кладочном растворе | 1800 | 0,56 | 0,70 | 0,81 |

| Стандартный керамический на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,52 | 0,64 | 0,76 |

| Стандартный керамический на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,47 | 0,58 | 0,70 |

| Силикатный на цементно-песчаном кладочном растворе | 1800 | 0,70 | 0,76 | 0,87 |

| Трепельный термооизоляционный, на цементно-песчаном кладочном растворе | 1200 | 0,35 | 0,47 | 0,52 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0,29 | 0,41 | 0,47 |

| Шлаковый, на цементно-песчаном кладочном растворе | 1500 | 0,52 | 0,64 | 0,70 |

| Кладка из пустотного кирпича | ||||

| Кирпич керамический, с плотностью 1400 кг/м³, на цементно-песчаном кладочном растворе | 1600 | 0,47 | 0,58 | 0,64 |

| — то же, но с плотностью кирпича 1300 кг/м³ | 1400 | 0,41 | 0,52 | 0,58 |

| — то же, но с плотностью кирпича 1000 кг/м³ | 1200 | 0,35 | 0,47 | 0,52 |

| Кирпич силикатный, одиннадцатипустотный, на цементно-песчаном кладочном растворе | 1500 | 0,64 | 0,70 | 0,81 |

| — то же, четырнадцатипустотный | 1400 | 0,52 | 0,64 | 0,76 |

| Кладка или облицовка поверхностей натуральным камнем | ||||

| Гранит или базальт | 2800 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |

| Мрамор | 2800 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |

| Туф | 2000 | 0,76 | 0,93 | 1,05 |

| — то же, но с плотностью | 1800 | 0,56 | 0,70 | 0,81 |

| — то же, но с плотностью | 1600 | 0,41 | 0,52 | 0,64 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0,33 | 0,43 | 0,52 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0,27 | 0,35 | 0,41 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0,21 | 0,24 | 0,29 |

| Известняк | 2000 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |

| — то же, но с плотностью | 1800 | 0,70 | 0,93 | 1,05 |

| — то же, но с плотностью | 1600 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |

Таблица коэффициентов теплопроводности бетонов различного типа

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Бетоны на плотном заполнителе | ||||

| Железобетон | 2500 | 1.69 | 1.92 | 2.04 |

| Бетон на натуральном гравии или щебне | 2400 | 1.51 | 1.74 | 1.86 |

| Бетоны на натуральных пористых заполнителях | ||||

| Пемзобетон | 1600 | 0.52 | 0.6 | 0.68 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.42 | 0.49 | 0.54 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.34 | 0.4 | 0.43 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.26 | 0.3 | 0.34 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |

| Туфобетон | 1800 | 0.64 | 0.87 | 0.99 |

| — то же, но с плотностью | 1600 | 0.52 | 0.7 | 0.81 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.41 | 0.52 | 0.58 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.29 | 0.41 | 0.47 |

| Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0.52 | 0.64 | 0.7 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.41 | 0.52 | 0.58 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.33 | 0.41 | 0.47 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.24 | 0.29 | 0.35 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 20 | 0.23 | 0.29 |

| Бетоны на искусственных пористых наполнителях | ||||

| Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0.41 | 0.52 | 0.58 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.33 | 0.41 | 0.47 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |

| Керамзитобетон на керамзитовом песке или керамзитопенобетон | 1800 | 66 | 0.8 | 0.92 |

| — то же, но с плотностью | 1600 | 0.58 | 0.67 | 0.79 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.47 | 0.56 | 0.65 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.36 | 0.44 | 0.52 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |

| — то же, но с плотностью | 600 | 0.16 | 0.2 | 0.26 |

| — то же, но с плотностью | 500 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |

| Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0.28 | 0.35 | 0.41 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.22 | 0.29 | 0.35 |

| Перлитобетон | 1200 | 0.29 | 0.44 | 0.5 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.22 | 0.33 | 0.38 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.16 | 0.27 | 0.33 |

| — то же, но с плотностью | 600 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |

| Шлакопемзобетон | 1800 | 0.52 | 0.63 | 0.76 |

| — то же, но с плотностью | 1600 | 0.41 | 0.52 | 0.63 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.35 | 0.44 | 0.52 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.23 | 0.31 | 0.37 |

| Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон | 1600 | 0.47 | 0.63 | 0.7 |

| — то же, но с плотностью | 1400 | 0.35 | 0.52 | 0.58 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.29 | 0.41 | 0.47 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.23 | 0.35 | 0.41 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.17 | 0.29 | 0.35 |

| Вермикулетобетон | 800 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |

| — то же, но с плотностью | 600 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |

| — то же, но с плотностью | 400 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |

| — то же, но с плотностью | 300 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |

| Ячеистые бетоны | ||||

| Газобетон, пенобетон, газосиликат, пеносиликат | 1000 | 0.29 | 0.41 | 0.47 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.21 | 0.33 | 0.37 |

| — то же, но с плотностью | 600 | 0.14 | 0.22 | 0.26 |

| — то же, но с плотностью | 400 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |

| — то же, но с плотностью | 300 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |

| Газозолобетон, пенозолобетон | 1200 | 0.29 | 0.52 | 0.58 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.23 | 0.44 | 0.59 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.17 | 0.35 | 0.41 |

Таблица коэффициентов теплопроводности строительных растворов на цементной, известковой, гипсовой основе

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Обычный цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.58 | 0.76 | 0.93 |

| Сложный раствор из цемента, песка, извести | 1700 | 0.52 | 0.7 | 0.87 |

| Цементно-шлаковый раствор | 1400 | 0.41 | 0.52 | 0.64 |

| Цементно-перлитовый раствор | 1000 | 0.21 | 0.26 | 0.3 |

| — то же, но с плотностью | 800 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |

| Известково-песчаный раствор | 1600 | 0.47 | 0.7 | 0.81 |

| — то же, но с плотностью | 1200 | 0.35 | 0.47 | 0.58 |

| Гипсово-перлитовый раствор | 600 | 0.14 | 0.19 | 0.23 |

| Гипсово-перлитовый поризованный раствор | 500 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |

| — то же, но с плотностью | 400 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |

| Гипсовые плиты литые конструкционные | 1200 | 0.35 | 0.41 | 0.47 |

| — то же, но с плотностью | 1000 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |

| Листы гипсокартона (сухая штукатурка) | 800 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |

Таблица коэффициентов теплопроводности дерева, изделий на основе древесины, а также других природных материалов

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Хвойная древесина (сосна иди ель) поперек волокон | 500 | 0,09 | 0,14 | 0,18 |

| — они же — вдоль волокон | 500 | 0,18 | 0,29 | 0,35 |

| Древесина плотных лиственных пород (дуб, бук, ясень) поперек волокон | 700 | 0,1 | 0,18 | 0,23 |

| — они же — вдоль волокон | 700 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |

| Клееная фанера | 600 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |

| Облицовочный картон | 1000 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |

| Картон строительный многослойный | 650 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |

| Плиты древесно-волокнистые (ДВП), древесно-стружечные (ДСП), ориентированно-стружечные (ОСП) | 1000 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |

| — то же, но для плотности | 800 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |

| — то же, но для плотности | 600 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |

| — то же, но для плотности | 400 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

| Плиты фибролитовые, арболит на основе портландцемента | 800 | 0,16 | 0,24 | 0,3 |

| — то же, но для плотности | 600 | 0,12 | 0,18 | 0,23 |

| — то же, но для плотности | 400 | 0,08 | 0,13 | 0,16 |

| — то же, но для плотности | 300 | 0,07 | 0,11 | 0,14 |

| Плиты камышитовые | 300 | 0,07 | 0,09 | 0,14 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |

| Плиты торфяные термоизоляционные | 300 | 0,064 | 0,07 | 0,08 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0,052 | 0,06 | 0,064 |

| Пакля строительная | 150 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

Таблица коэффициентов теплопроводности материалов, применяемых в термоизоляционных целях

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Минеральная вата, стекловата | ||||

| Маты минеральной ваты прошивные или на синтетическом связующем | 125 | 0.056 | 0.064 | 0.07 |

| — то же, но для плотности | 75 | 0.052 | 0.06 | 0.064 |

| — то же, но для плотности | 50 | 0.048 | 0.052 | 0.06 |

| Плиты минеральной ваты на синтетическом и битумном связующих — мягкие, полужесткие и жесткие | 350 | 0.091 | 0.09 | 0.11 |

| — то же, но для плотности | 300 | 0.084 | 0.087 | 0.09 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.07 | 0.076 | 0.08 |

| — то же, но для плотности | 100 | 0.056 | 0.06 | 0.07 |

| — то же, но для плотности | 50 | 0.048 | 0.052 | 0.06 |

| Плиты минеральной ваты на органофосфатном связующем — повышенной жесткости | 200 | 0.064 | 0.07 | 0.076 |

| Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 | 0.056 | 0.06 | 0.064 |

| Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 0.061 | 0.064 | 0.07 |

| Синтетические утеплители | ||||

| Пенополистирол | 150 | 0.05 | 0.052 | 0.06 |

| — то же, но для плотности | 100 | 0.041 | 0.041 | 0.052 |

| — то же, но для плотности | 40 | 0.038 | 0.041 | 0.05 |

| Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 125 | 0.052 | 0.06 | 0.064 |

| — то же, но для плотности | 100 и менее | 0.041 | 0.05 | 0.052 |

| Пенополиуретан плитный | 80 | 0.041 | 0.05 | 0.05 |

| — то же, но для плотности | 60 | 0.035 | 0.041 | 0.041 |

| — то же, но для плотности | 40 | 0.029 | 0.04 | 0.04 |

| Пенополиуретан напылением | 35 | 0.027 | 0.033 | 0.035 |

| Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 100 | 0.047 | 0.052 | 0.076 |

| — то же, но для плотности | 75 | 0.043 | 0.05 | 0.07 |

| — то же, но для плотности | 50 | 0.041 | 0.05 | 0.064 |

| — то же, но для плотности | 40 | 0.038 | 0.041 | 0.06 |

| Пенополиэтилен | 30 | 0.03 | 0.032 | 0.035 |

| Плиты из полиизоцианурата (PIR) | 35 | 0.024 | 0.028 | 0.031 |

| Перлитопласт-бетон | 200 | 0.041 | 0.052 | 0.06 |

| — то же, но для плотности | 100 | 0.035 | 0.041 | 0.05 |

| Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 0.076 | 0.08 | 0.12 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.064 | 0.07 | 0.09 |

| Каучук вспененный | 85 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |

| Утеплители на натуральной основе | ||||

| Эковата | 60 | 0.041 | 0.054 | 0.062 |

| — то же, но для плотности | 45 | 0.038 | 0.05 | 0.055 |

| — то же, но для плотности | 35 | 0.035 | 0.042 | 0.045 |

| Пробка техническая | 50 | 0.037 | 0.043 | 0.048 |

| Листы пробковые | 220 | 0.035 | 0.041 | 0.045 |

| Плиты льнокостричные термоизоляционные | 250 | 0.054 | 0.062 | 0.071 |

| Войлок строительный шерстяной | 300 | 0.057 | 0.065 | 0.072 |

| — то же, но для плотности | 150 | 0.045 | 0.051 | 0.059 |

| Древесные опилки | 400 | 0.092 | 1.05 | 1.12 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.071 | 0.078 | 0.085 |

| Засыпки минеральные | ||||

| Керамзит — гравий | 800 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |

| — то же, но для плотности | 600 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |

| — то же, но для плотности | 400 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |

| — то же, но для плотности | 300 | 0.108 | 0.12 | 0.13 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.099 | 0.11 | 0.12 |

| Шунгизит — гравий | 800 | 0.16 | 0.2 | 0.23 |

| — то же, но для плотности | 600 | 0.13 | 0.16 | 0.2 |

| — то же, но для плотности | 400 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |

| Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглоперита | 800 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |

| — то же, но для плотности | 600 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |

| — то же, но для плотности | 400 | 1.122 | 0.14 | 0.16 |

| Щебень и песок из вспученного перлита | 600 | 0.11 | 0.111 | 0.12 |

| — то же, но для плотности | 400 | 0.076 | 0.087 | 0.09 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.064 | 0.076 | 0.08 |

| Вермикулит вспученный | 200 | 0.076 | 0.09 | 0.11 |

| — то же, но для плотности | 100 | 0.064 | 0.076 | 0.08 |

| Песок строительный сухой | 1600 | 0.35 | 0.47 | 0.58 |

| Пеностекло или газостекло | ||||

| Пеностекло или газо-стекло | 400 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |

| — то же, но для плотности | 300 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |

| — то же, но для плотности | 200 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |

Таблица коэффициентов теплопроводности кровельных, гидроизоляционных, облицовочных, рулонных и наливных напольных покрытий

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Асбестоцементные | ||||

| Листы асбестоцементные плоские («плоский шифер») | 1800 | 0.35 | 0.47 | 0.52 |

| — то же, но для плотности | 1600 | 0.23 | 0.35 | 0.41 |

| На битумной основе | ||||

| Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |

| — то же, но для плотности | 1200 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

| — то же, но для плотности | 1000 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

| Асфальтобетон | 2100 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |

| Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 400 | 0.111 | 0.12 | 0.13 |

| — то же, но для плотности | 300 | 0.067 | 0.09 | 0.099 |

| Рубероид, пергамин, толь, гибкая черепица | 600 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

| Линолеумы и наливные полимерные полы | ||||

| Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1800 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |

| — то же, но для плотности | 1600 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |

| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1800 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |

| — то же, но для плотности | 1600 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |

| — то же, но для плотности | 1400 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |

| Пол наливной полиуретановый | 1500 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |

| Пол наливной эпоксидный | 1450 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |

Таблица коэффициентов теплопроводности металлов и стекла

| Наименование материала | ρ кг/м³ |

λ₀ Вт/(м×℃) |

λА Вт/(м×℃) |

λБ Вт/(м×℃) |

|---|---|---|---|---|

| Сталь, в том числе — арматурная стержневая | 7850 | 58 | 58 | 58 |

| Чугун | 7200 | 50 | 50 | 50 |

| Алюминий | 2600 | 221 | 221 | 221 |

| Медь | 8500 | 407 | 407 | 407 |

| Бронза | 7500÷9300 | 25÷105 | 25÷105 | 25÷105 |

| Латунь | 8100÷8800 | 70÷120 | 70÷120 | 70÷120 |

| Стекло кварцевое оконное | 2500 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |

Сейчас для утепления различных строений используются, преимущественно, синтетические материалы. Они имеют отличные характеристики, а также в большинстве своем очень удобны в монтаже.

Исходя из значений в таблицах выше, из категории синтетических утеплителей одним из самых энергоэффективных является PIR-плита. При плотности всего 35 кг/м³ коэффициент теплопроводности у нее в среднем составляет 0,024 Вт/м*К. Но он может быть и меньше в зависимости от технологии производства PIR-плиты у того или иного производителя.

Так, например, PIR-плиты LOGICPIR от российского производителя ТЕХНОНИКОЛЬ имеют показатель теплопроводности всего 0,022 Вт/м*К. Почему значение так снижается? Дело в том, что этот вид утеплителя с обеих сторон имеет фольгированный слой. Фольга, как известно, сама по себе способна отлично отражать тепловую энергию в обратную сторону, то есть в помещение. Благодаря этому свойству энергоэффективность материала растет, а теплопотери в доме снижаются. Таким образом PIR-утеплитель, имеющий такой слой с одной и другой стороны, гораздо лучше выполняет свои функции, чем, например, PIR-материал с бумажным технологическим покрытием.

В целом же LOGICPIR — обычная PIR-плита, которая представляет собой пористый материал с множеством микроячеек, наполненных воздухом. Она очень тонкая (толщина варьируется в пределах 2-5 см), легкая, не нагружает строительные конструкции, но при этом прочная и достаточно плотная, чтобы выдерживать некоторые физические воздействия. Инертна к химическим воздействиям, биологически устойчива и, кроме того, не склонна к возгораниям.

Во время эксплуатации (а срок использования PIR-плит LOGICPIR составляет 50 лет) материал не теряет своих свойств. Его коэффициент теплопроводности не меняется даже при намокании: сам по себе утеплитель не впитывает воду. Дополнительную парозащиту обеспечивает и тот самый фольгированный слой — если при монтаже плит проклеить все стыки алюминиевым скотчем, то формируется непрерывный слой пароизоляции, не пропускающий влагу. Словом, это неплохой вариант синтетического утеплителя с одними из самых высоких характеристик.

Видео: Утепление каркасного дома PIR плитами

Для чего используются такие расчеты в практическом приложении?

Оценка эффективности имеющейся термоизоляции

А для чего бывает необходимо вычислять это сопротивление, какая от этого практическая польза?

Такими расчетами можно очень точно оценить степень термоизоляции своего жилья.

Дело в том, что для различных климатических регионов России специалистами рассчитаны так называемые нормативные показатели этого сопротивления теплопередаче, отдельно для стен, перекрытий и покрытий. То есть если сопротивление конструкции отвечает этой норме, то за утепление можно быть спокойным.

Значение этих нормированных сопротивлений для разных строительных конструкций можно найти, воспользовавшись предлагаемой картой схемой.

Если не дотягивает – надо принимать меры, усиливать термоизоляцию, чтобы минимизировать потери тепла. И, стало быть, решить обратную задачу. То есть с использованием той же формулы (сопротивление от коэффициента теплопроводности и толщины) найти ту толщину утепления, которая восполнит имеющийся «дефицит» до нормы.

Ну а если термоизоляции пока нет, то тут и вовсе все просто. Тогда потребуется определить, какой слой выбранного утеплительного материала обеспечит выход на нормированное значение сопротивления теплопередаче.

Определение уровня тепловых потерь

Еще одна важная задача – это определение величины тепловых потерь через ограждающую конструкцию. Такие вычисления бывают необходимы когда, например, определяется требуемая мощность системы отопления. Как по помещениям — для правильной расстановки обогревательных приборов (радиаторов), так и общая — для выбора оптимальной модели котла.

Дело в том, что это сопротивление описывается еще одной формулой, уже от разницы температур и количества тепла, уходящего через ограждающую конструкцию площадью один квадратный метр.

R = Δt / q

Δt — разница температур по обе стороны конструкции, ℃.

q — удельное количество теряемого тепла, Вт.

То есть если известна площадь ограждающей конструкции и ее термическое сопротивление (определенное, например, через толщину и коэффициент теплопроводности), если известно, для каких условий производится расчет (например, нормальная температура в помещении и самые сильные морозы, присущие данной местности), то можно спрогнозировать и тепловые потери через эту конструкцию.

Q = S × Δt/R

Q — теплопотери через ограждающую конструкцию, Вт.

S — площадь этой конструкции, м².

Такие расчеты в помещении проводятся для всех ограждающих конструкций, контактирующих с холодом, и затем определяется суммарные потери, которые должны компенсироваться системой отопления. Или, если эти потери получаются слишком большими – это становится побудительным мотивом к усовершенствованию системы термоизоляции – что-то с ней не так.

Еще одна ремарка. Это мы говорили о конструкциях, состоящих из нескольких слоев разных строительных и утеплительных материалов. А как быть с окнами? Как для них просчитывается сопротивление теплопередаче?

Методика здесь – несколько иная, и самостоятельно заниматься такими расчетами вряд ли имеет смысл. Можно воспользоваться таблицей, в которой уже имеются готовые значения сопротивления для различных типов конструкций окон.

Таблица приведенных значений сопротивления теплопередаче для окон, остекленных балконных дверей, световых проемов (фонарей)

| Материал и схема запонения проема | Приведенное термическое Ro, м ² × °С/Вт | |

|---|---|---|

| Д и ПВХ | А | |

| Двойное остекление в спаренных переплетах | 0.4 | — |

| Двойное остекление в раздельных переплетах | 0.44 | 0,34* |

| Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0.55 | 0.46 |

| Однокамерный стеклопакет: | ||

| — из обычного стекла | 0.38 | 0.34 |

| — из стекла с твердым селективным покрытием | 0.51 | 0.43 |

| — из стекла с мягким селективным покрытием | 0.56 | 0.47 |

| Двухкамерный стеклопакет: | ||

| — из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) | 0.51 | 0.43 |

| — из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0.54 | 0.45 |

| — из стекла с твердым селективным покрытием | 0.58 | 0.48 |

| — из стекла с мягким селективным покрытием | 0.68 | 0.52 |

| — из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.65 | 0.53 |

| Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах: | ||

| — из обычного стекла | 0.56 | — |

| — из стекла с твердым селективным покрытием | 0.65 | — |

| — из стекла с мягким селективным покрытием | 0.72 | — |

| — из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.69 | — |

| Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах: | ||

| — из обычного стекла | 0.68 | — |

| — из стекла с твердым селективным покрытием | 0.74 | — |

| — из стекла с мягким селективным покрытием | 0.81 | — |

| — из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.82 | — |

| Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0.7 | — |

| Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0.74 | — |

| Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0.8 | — |

| Блоки стеклянные пустотные (с шириной кладочных швов 6 мм) размером: | ||

| -200×200 ×100 мм | 0,31 (без переплета) | |

| -250×250 ×100 мм | 0,33 (без переплета) | |

| Примечания: | ||

| Д и ПВХ — переплеты из дерева или пластика (поливинилхлорида) | ||

| А — переплеты из алюмииия | ||

| * — перепеты из стали | ||

| все указанные значения даны для площади остекления 75% от площади светового проема |

Понятно, что тепловые потери будут считаться, исходя из площади остекления и разницы температур.

Надо заметить, что профессиональные теплотехнические расчеты учитывают еще и множество различных поправочных коэффициентов, в том числе на инсоляцию (воздействие солнечных лучей), светопоглощающие и отражающие свойства поверхностей, неоднородность конструкций и другие. Но для самостоятельной первичной оценки достаточно и того алгоритма, что приведен выше.

Для любителей же более обстоятельного подхода можно порекомендовать следующий видеосюжет:

Видео: Алгоритмы профессионального расчета сопротивления теплопередаче стен

Мы же завершим публикацию онлайн-калькулятором, который вполне позволяет на бытовом уровне решить ряд задач, о которых шла речь выше.

Калькулятор расчета термического сопротивления ограждающей конструкции

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

Программа несложна, но все же требует некоторых пояснений.

Предлагаемый алгоритм расчета позволяет провести вычисления сопротивления теплопередаче для любой ограждающей конструкции, включающей от одного до пяти различных слоев.

- Первый слой пусть будет считаться по умолчанию основным. Для него указывается:

— его толщина в миллиметрах (так сделано для удобства, а перевод в метры программа выполнит самостоятельно).

— коэффициент теплопроводности материала, из которого создан этот слой. Значение берется из таблиц, с учетом режима эксплуатации А или Б. При вводе значения в калькулятор вместо запятой в качестве десятичного разделителя используется точка.

- Вторым слоем предлагается указать имеющуюся (если есть) или планируемую термоизоляцию. Здесь уже на выбор – если оставить по умолчанию «нет», то программа проигнорирует этот слой. Если согласиться – появятся поля ввода данных, те же толщина и коэффициент теплопроводности.

- Аналогично по выбору пользователя вводятся или игнорируются еще три произвольных слоя. Это, кстати, могут быть внешняя и внутренняя отделка, если она выполнена из значимых для теплопроводности материалов, многослойная кладка стены и т.п.

- Если задача стоит только в определении сопротивления теплопередаче, то можно сразу переходить к клавише «РАССЧИТАТЬ…».

- Ну а если есть желание еще и найти величину тепловых потерь через рассчитываемую ограждающую конструкцию, то ставится отметка «да, включить дополнительный расчёт». В этом случае появятся еще три поля ввода данных – площадь ограждающей конструкции, температура в помещении и температура на улице.

Уличную температуру для расчетов, как правило, берут минимальную, свойственную самой холодной декаде зимы в регионе проживания. Так задается необходимый запас мощности отопительного оборудования и эффективности системы утепления. Домашнюю температуру обычно считают в пределах 20÷24 ℃ для жилых помещений. Для нежилых (подъезды, коридоры, кладовые и т.п.) можно ограничиться +15 ℃. Для ванных, душевых, бань – порядка 35 ℃.

Рассчитанное термическое сопротивление показывается первой строкой появляющегося результата. Если был выбран вариант с вычислением тепловых потерь, то их значение (в ваттах) будет указано во второй строке.

Теплотехнический расчёт стены

Теплотехнический расчёт однородной наружной стены здания

Исходные данные

Назначение здания — административное.

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, text = -40 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, tint = +20 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, tht = -8 °С;

Продолжительность отопительного периода, zht = 241 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А (сухой режим помещения в нормальной зоне влажности).

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, αext = 23 Вт/(м²•°С);

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, αint = 8.7 Вт/(м²•°С);

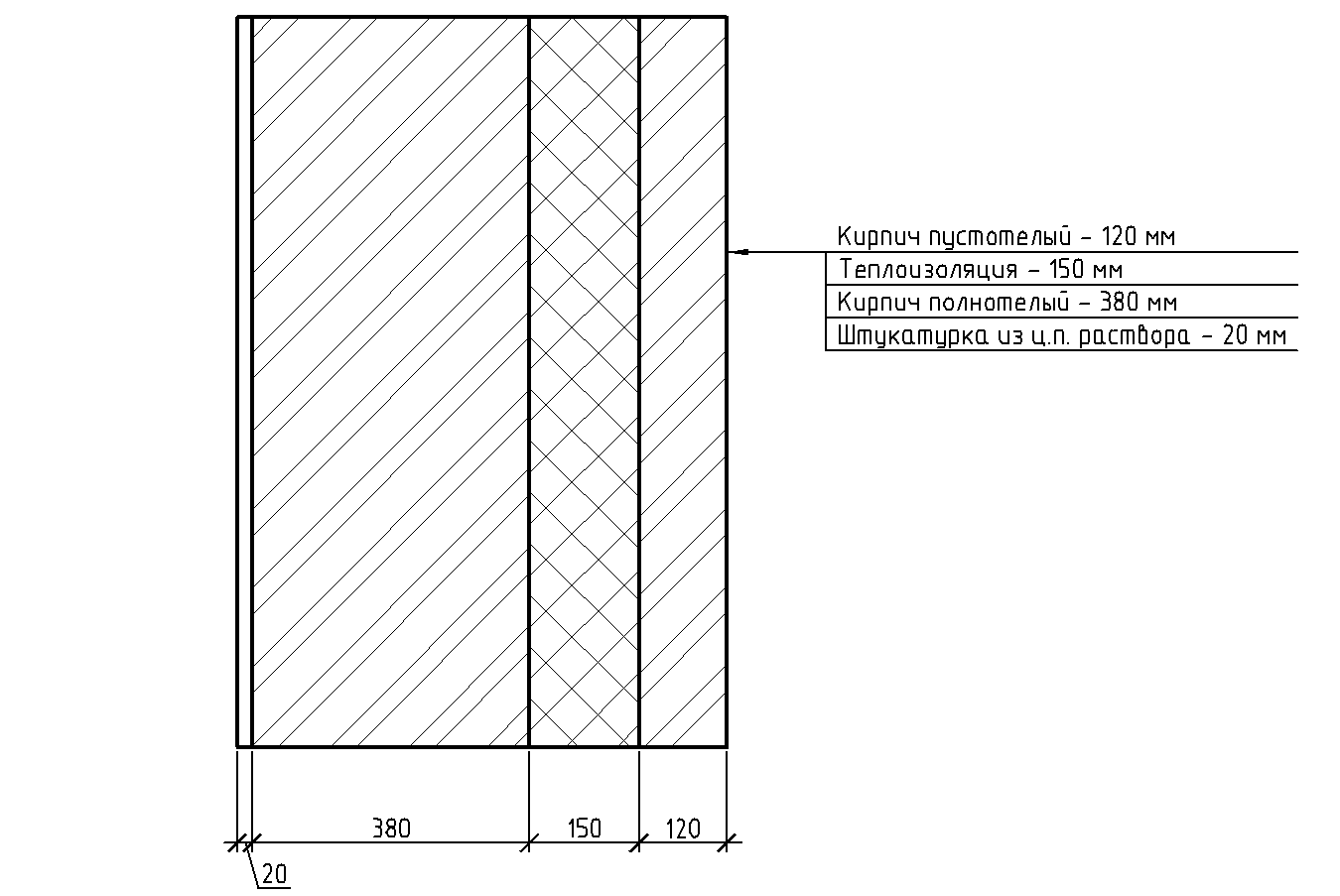

Состав наружной стены:

| № слоя | Слой | δ, мм | λ, Вт/(м °С) | γ, кг/м3 |

| 1 | Кладка из кирпича керамического пустотного | 120 | 0.64 | 1300 |

| 2 | Минераловатный утеплитель | 150 | 0.039 | 60 |

| 3 | Кладка из кирпича керамического полнотелого | 380 | 0.81 | 1600 |

| 4 | Штукатурка ц.п. | 20 | 0.91 | 1800 |

Определение требуемого сопротивления теплопередаче

Определим величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода по формуле 1 [СП 23-101-2004]:

Dd = (tint — tht) zht

где tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания [табл.1, СП 23-101-2004];

tht — средняя температура наружного воздуха отопительного периода [табл.1, СП 23-101-2004];

zht — продолжительность отопительного периода [табл.1, СП 23-101-2004].

Dd = (20–(-8))*241=6748 °С•сут

Определим требуемое значение сопротивления теплопередачи Rreq по табл. 3 [СП 50.13330.2012]

Rreq = a Dd + b

где Dd — градусо-сутки отопительного периода;

а=0,0003 [табл.3, СП 50.13330.2012]

b=1,2 [табл.3, СП 50.13330.2012]

Rreq = 0.0003*6748+1.2=3.2244 м2*°С/Вт,

Определение приведённого сопротивления теплопередаче стены

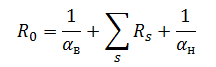

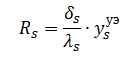

Согласно п.Е.2 СП 50.13330.2012 сопротивление теплопередачи многослойных ограждающих конструкций вычисляется по формуле:

где αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2*°С), принимаемый по табл. 4 СП 50.13330.2012;

αн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, Вт/(м2*°С), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012;

Rs — термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента (м2*°С)/Вт, определяемое по формуле:

δs — толщина слоя, м;

λs — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*°С), принимаемый согласно приложения Т СП 50.13330.2012.

ysуэ — коэффициент условий эксплуатации материала слоя, доли ед. При отсутствии данных принимается равным 1.

Расчетное значение сопротивления теплопередаче, R0:

R0 > Rreq — Условие выполняется

Толщина конструкции, ∑t =675 мм;

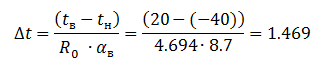

Определение температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Значение выразим из формулы (5.4) СП 50.13330.2012

Температурный перепад:

Δtн > Δt, 4.5 °C > 1.469 °C — условие выполняется.

Моделирование однородной стены в ЛИРА САПР. Решение стационарной задачи

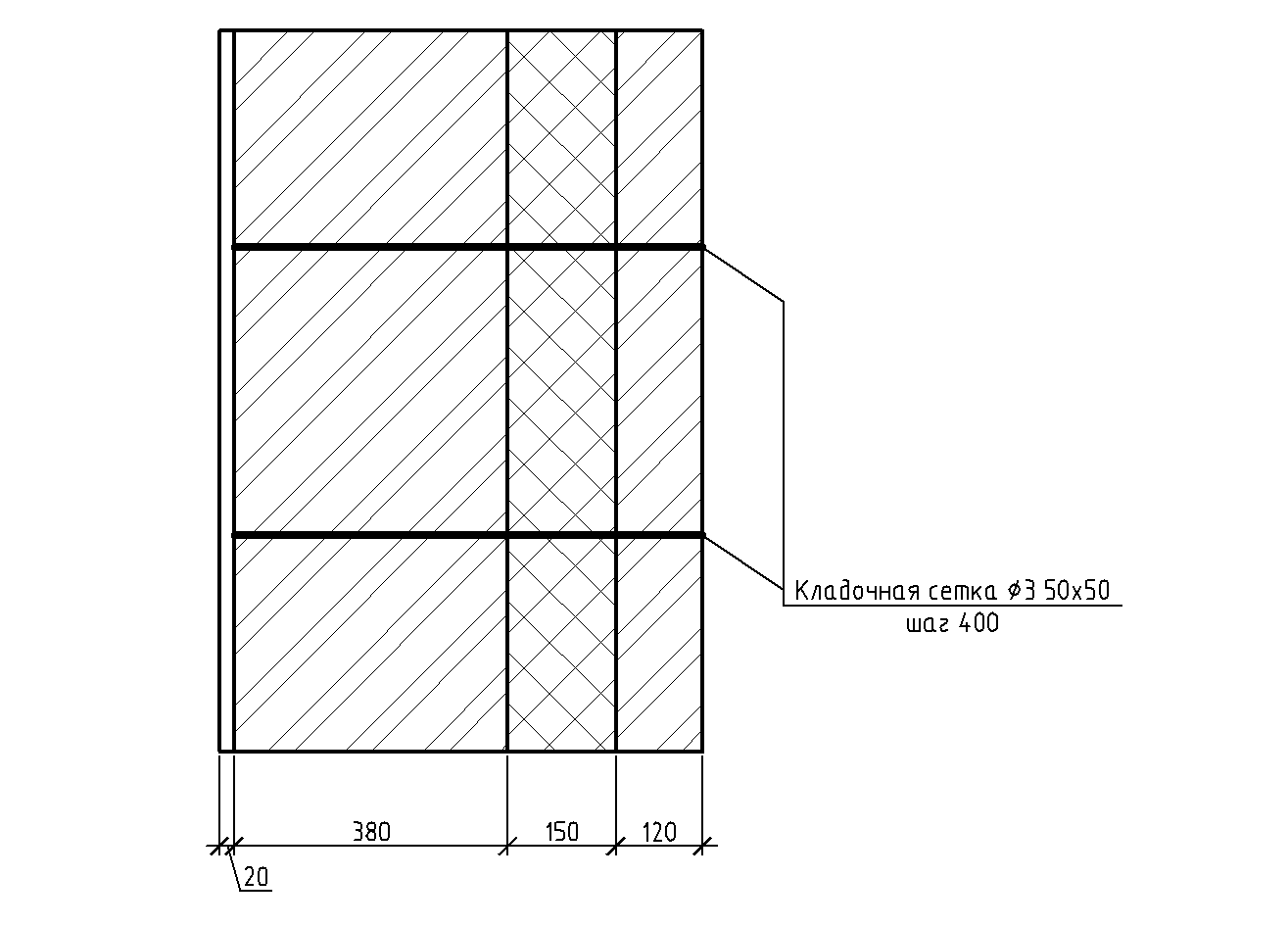

Схема ограждающей конструкции:

Поперечный разрез стены

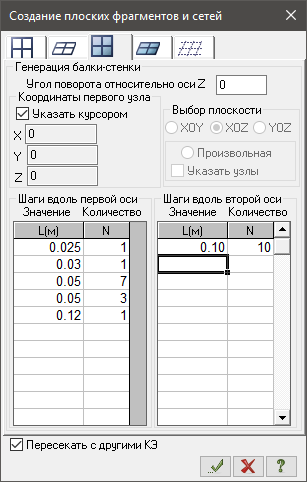

Создаём задачу в 15-м признаке схемы. Рассмотрим участок стены, длиной 1 м

Шаг 1 геометрия

Окно задания параметров генерации балки-стенки

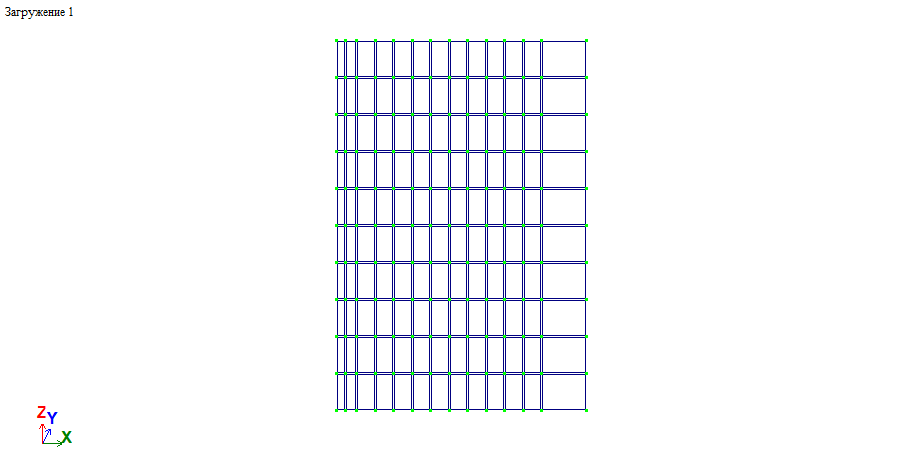

КЭ-модель

При создании КЭ-модели для расчёта задачи теплопроводности необязательно выполнять сгущение сетки КЭ для достижения более точного результата.

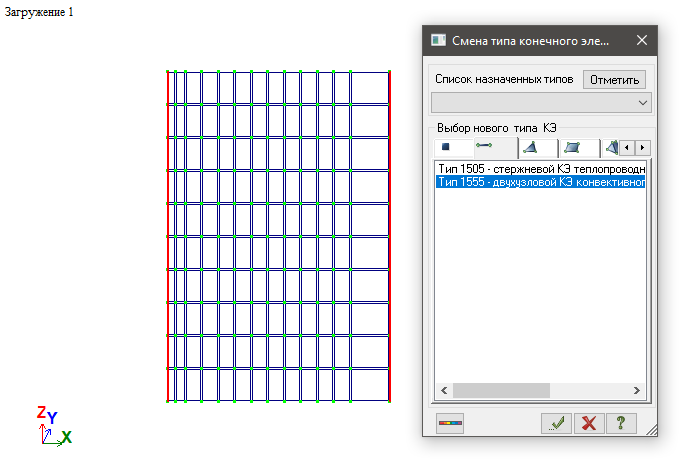

Шаг 2 Создание элементов конвекции

Моделируем стержни по наружной и внутренней граням стены. Стержням следует присвоить тип КЭ №1555. Они являются своего рода граничными условиями и, в то же время, воспринимают температуру воздуха.

Элементы конвекции

Шаг 3 характеристики материалов

В окне задания типов жёсткости следует создать жёсткость: пластины Теплопроводность (пластины). В окне характеристик жёсткости вводятся параметры Н — толщина пластины, К — коэффициент теплопроводноти, С — коэффициент теплопоглощения, R0 — удельный вес.

При решении стационарной задачи, характеристики С и R0 допускается принимать равными 1.

Характеристики слоёв стены:

Кирпич облицовочный пустотелый Н=100 см, К=0.64 Дж/(м*с*°С);

Теплоизоляция Н=100 см, К=0.039 Дж/(м*с*°С);

Кирпич полнотелый Н=100 см, К=0.81 Дж/(м*с*°С);

Штукатурка ц.п. Н=100 см, К=0.76 Дж/(м*с*°С);

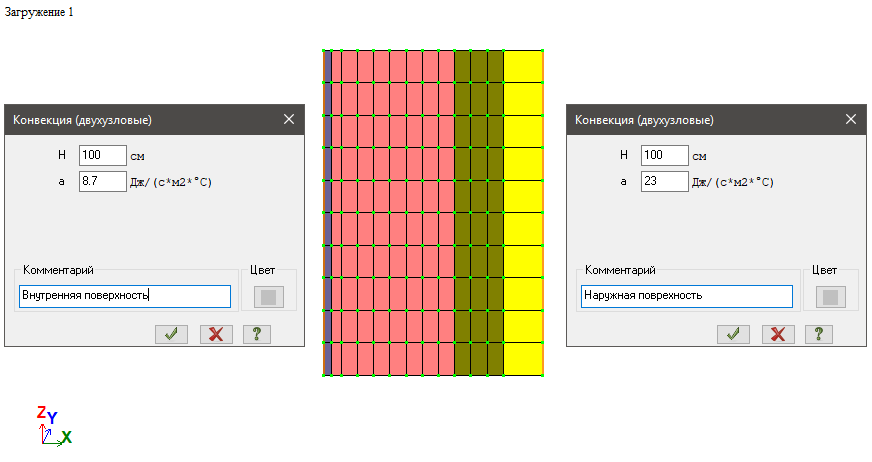

Для элементов конвекции, следует создать типы жёсткости Конвекция (двухузловые). Для таких элементов задаются коэффициенты конвекции внутреннего и внешнего слоя.

Коэффициент для внутренней поверхности ограждения — таблица 4, СП 50.13330.2012

Коэффициент для наружной поверхности ограждения — таблица 6, СП 50.13330.2012

КЭ-модель. Назначены жёсткости слоям стены. Параметры жёсткости элементов конвекции

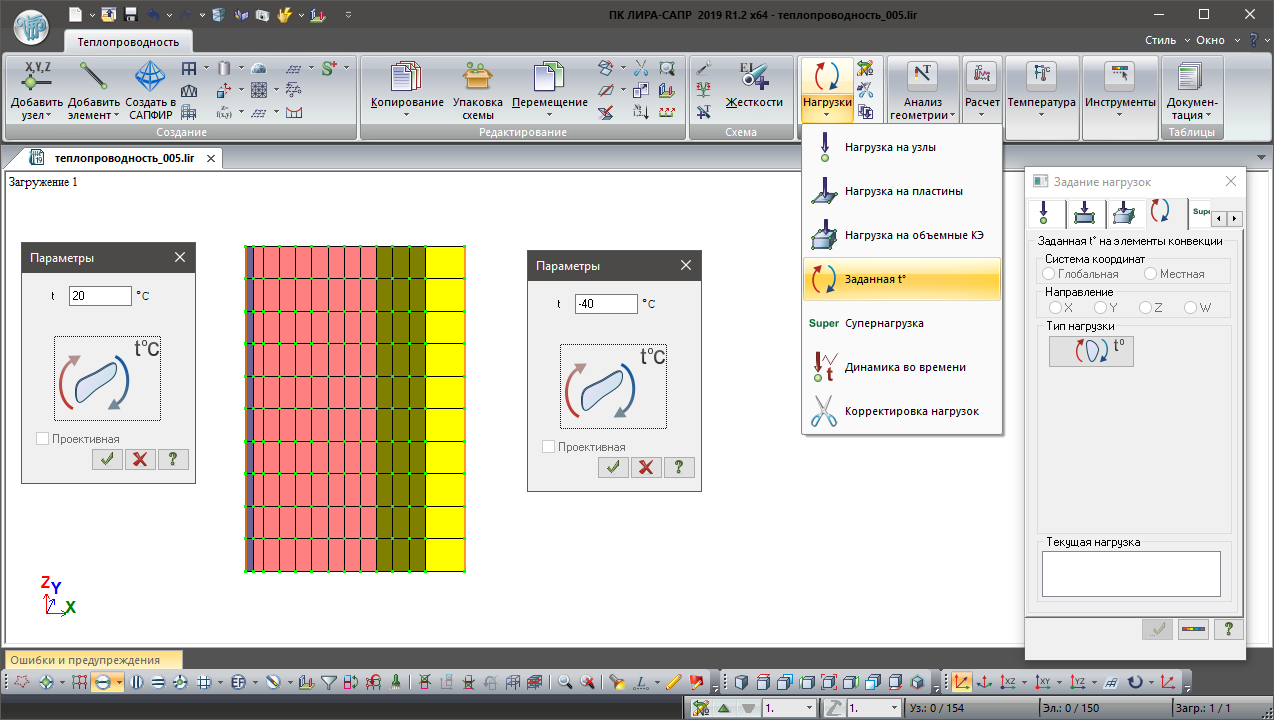

Шаг 4 Внешняя нагрузка

Через внешнюю нагрузку задаётся температура воздуха для элементов конвекции. Для этого, в разделе нагрузки, нужно открыть Заданная t.

Задание температуры воздуха

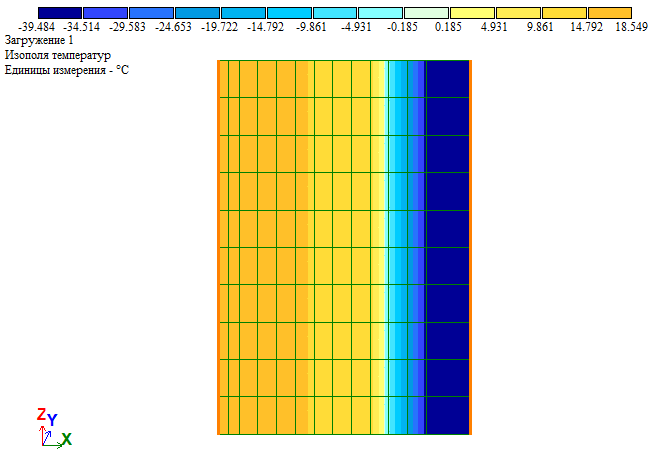

Просмотр результатов.

Результаты расчёта. Изополя температур.

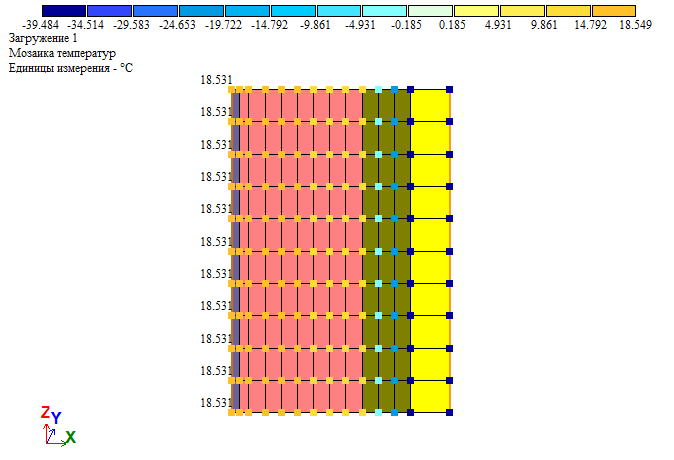

Результаты расчёта. Мозаика температур.

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет 18.531 °С (результат замера температуры в узле).

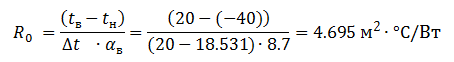

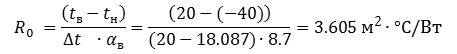

Определение сопротивления теплопередачи конструкции по результатам расчёта ЛИРА САПР

Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (5.4) СП 50.13330.2012:

Теплотехнический расчёт наружной стены здания с учётом неоднородности

Исходные данные

Для расчёта принимается конструкция стены, рассмотренная в предыдущем примере. Неоднородностью будет выступать кладочная сетка, служащая для крепления облицовки к несущему слою кладки. Параметры сетки: d=3 мм, шаг стержней 50х50 мм.

Чертёж ограждающей конструкции

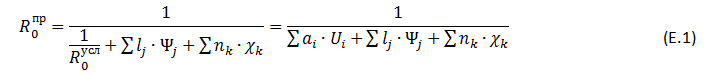

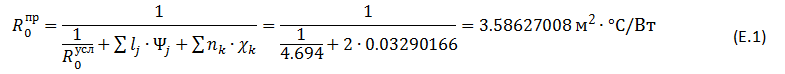

Определение приведённого сопротивления теплопередаче с учётом неоднородностей

Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания Rпр0, (м2*°C)/Вт, следует определять по формуле:

где Rусл0 — осреднённое по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, (м2*°C)/Вт;

lj — протяжённость линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м2;

ΨI — удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м*°С);

nk — количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт./м2;

χk — удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С;

ai — площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2;

где Ai — площадь i-й части фрагмента, м2;

Ui — коэффициент теплопередачи i-й части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м2*°С);

Определение удельных потерь теплоты кладочной сетки

Кладочная сетка, через которую осуществляется связь между облицовкой и несущим слоем, является линейной неоднородностью. Удельные потери теплоты через линейную неоднородность, определяются по СП 230.1325800.2015, приложение Г.7 Теплозащитные элементы, образуемые различными видами связей в трёхслойных железобетонных панелях.

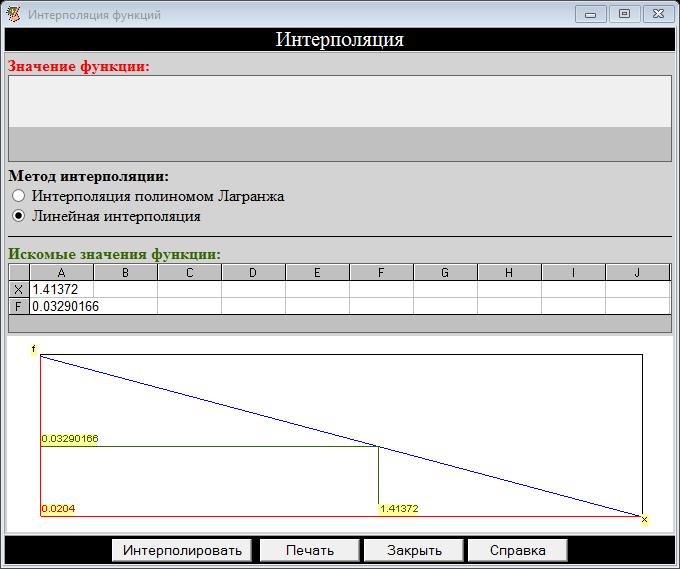

Удельное сечение металла на 1 м.п. в рассматриваемом примере составит S*(1000/50)=3.14159*d2/4*(1000/50)=1.41372 см2/м

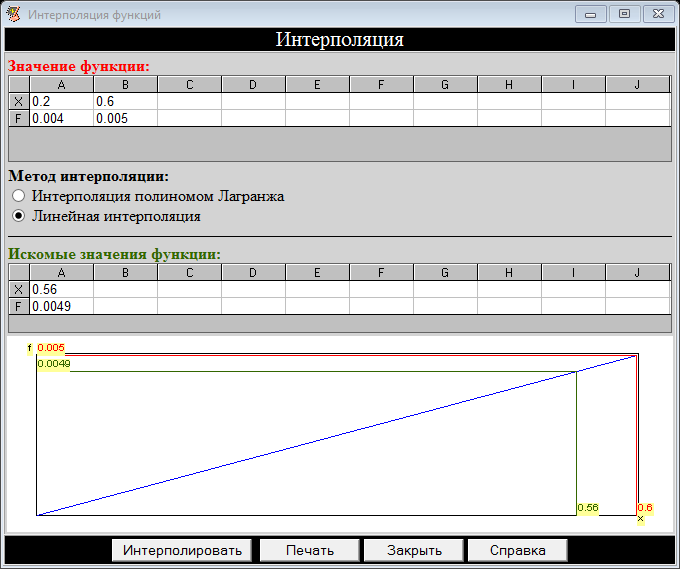

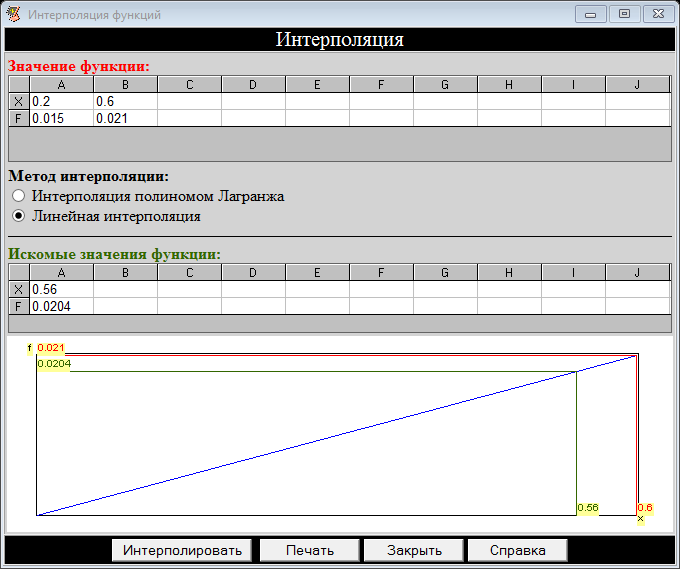

Удельные потери теплоты будут определяться по интерполяции между значениями, найденными по таблицам Г.42 и Г.43 СП 230.1325800.2015

Таблица Г.42 — Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м*°С). Сетка с удельным сечением металла на 1 п.м 0,53 см2/м

| dут, мм | λ0 = 0,2 | λ0 = 0,6 | λ0 = 1,8 |

| 50 | 0,005 | 0,008 | 0,011 |

| 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |

| 100 | 0,004 | 0,007 | 0,008 |

| 150 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |

Таблица Г.43 — Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м*°С). Сетка с удельным сечением металла на 1 п.м 2,1 см2/м

| dут, мм | λ0 = 0,2 | λ0 = 0,6 | λ0 = 1,8 |

| 50 | 0,018 | 0,031 | 0,043 |

| 80 | 0,018 | 0,028 | 0,035 |

| 100 | 0,017 | 0,026 | 0,031 |

| 150 | 0,015 | 0,021 | 0,024 |

Обозначения в таблицах:

— толщина слоя утеплителя dут, мм;

— теплопроводность основания λ0, Вт/(м*°С), для кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича принимается λ0 = 0.56;

— удельное сечение металла на 1 м.п. сетки, см2/м.

Потери теплоты по таблице Г.42:

Потери теплоты по таблице Г.43:

Итоговое значение потерь теплоты:

Суммарная протяжённость линейных неоднородностей Σlj = 2 м.

Подставив полученные значения в формулу (Е.1), получим:

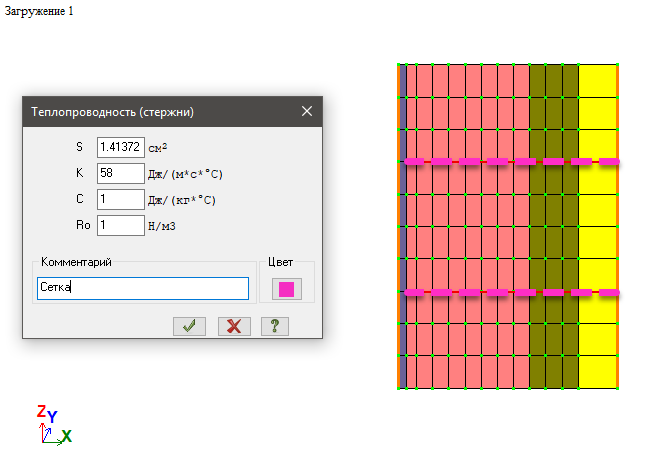

Моделирование неоднородной стены в ЛИРА САПР. Решение стационарной задачи

Для построения модели неоднородной стены, принимается модель, созданная на предыдущем этапе. Теплопроводные включения моделируются как стержневые элементы теплопроводности, которые пересекают три слоя стены: кладка, теплоизоляция, облицовка. Стержни расположены с шагом 40 см по высоте. Теплопроводность арматурной стали 58 м2*°С/Вт.

КЭ-модель стены с теплопроводными включениями

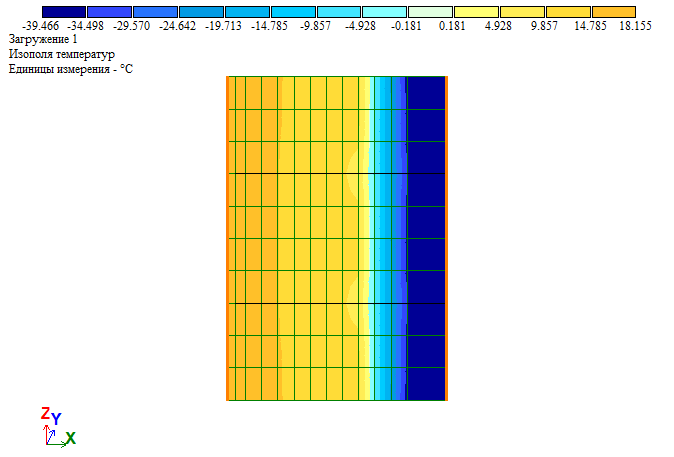

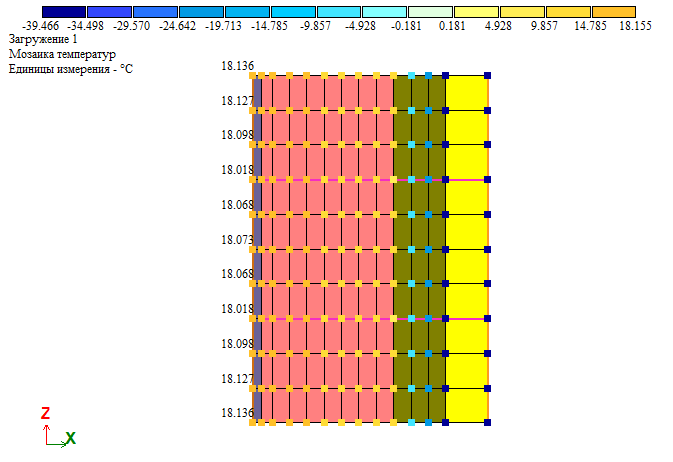

Просмотр результатов

Результаты расчёта неоднородной конструкции. Изополя температур.

Результаты расчёта неоднородной конструкции. Мозаика температур.

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет 18.087 °С. (среднее значение температуры на внутренней поверхности стены).

Определение сопротивления теплопередачи конструкции по результатам расчёта ЛИРА САПР

Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (5.4) СП 50.13330.2012:

Сравнение результатов расчёта

Сравнение будем выполнять в табличной форме:

| Параметр | Результаты ручного расчёта | Результаты ЛИРА-САПР | Погрешность |

| Расчётное сопротивление теплопередаче однородной стены (м2*°С)/Вт | 4.694 | 4.695 | -0.021304% |

| Расчётное сопротивление теплопередаче стены с теплопроводными включениями (м2*°С)/Вт | 3.58627 | 3.605 | 0.5222696562% |

Для

многослойной стенки плотность теплового

потока одинакова для всех слоёв

где i – порядковый

номер стенки;

n – количество

слоёв.

Эквивалентный

коэффициент теплопроводности многослойной

стенки определяется из выражения:

Температура

на границе раздела слоёв определяется

из следующего выражения:

, (3.8)

где

берётся из справочника.

Так

как тепловая изоляция многослойная,

первичный слой – огнеупорный, второй

и третий – теплопроводный, следовательно

потери теплоты в окружающую среду

определяются из уравнения (3.6)

Пример: Один

слой 250 мм,

,

.

Определить температуру в центре стенки,

если коэффициент теплопроводности

равен

.

Решение: ;

.

3.3 Теплопередача через плоскую однослойную стенку при граничных условиях III-рода

Теплопередача

– процесс теплообмена между двумя

средами (теплоносителями), разделёнными

стенкой (перегородкой). В этом случае

при граничных условиях III-рода

задаются температуры сред теплоносителей,

коэффициенты теплоотдачи

между горячей средой и стенкой и

между стенкой и холодной средой, т.е.

задаётся закон теплообмена. Также

задаётся коэффициент теплопроводности

и

толщина стенки δ.

Требуется

найти плотность теплового потока,

тепловой поток и температуру поверхности

стенки.

Согласно

закону Ньютона-Рихмана плотность

теплового потока между горячей средой

и поверхностью стенки:

. (3.9)

По

закону Фурье этот же поток передаётся

теплопроводностью:

. (3.9)

Этот

же тепловой поток согласно закону

Ньютона-Рихмана от наружной поверхности

стенки отдаётся холодной среде:

. (3.9)

Выражая

из этих уравнений разности температур

и складывая между собой, мы окончательно

получаем выражение для плотности

теплового потока q:

. (3.10)

Обозначим

величину

(3.11)

К

– коэффициент теплопередачи через

плоскую однослойную однородную стенку.

Он представляет собой количество

теплоты, передаваемое в единицу времени

через единицу поверхности при разности

температур между средами в один градус.

Значения коэффициентов теплопередачи

для различных видов теплообмена будут

даны в таблице в разделе конвективного

теплообмена. Коэффициент теплопередачи

всегда меньше меньшего α. Для того чтобы

увеличить теплопередачу, нужно увеличить

меньшее α.

. (3.12)

Тепловой

поток

. (3.13)

Величина

обратная коэффициенту теплопередачи

– полное термическое сопротивление

теплопередачи:

, (3.14)

где – термическое

сопротивление теплоотдачи со стороны

горячей жидкости;

– термическое

сопротивление стенки (чем меньше ,

тем выше

);

– термическое

сопротивление теплоотдачи от стенки к

холодной среде.

.

Полное

количество теплоты, передаваемое через

стенку за время τ

,

Дж.

Коэффициента

теплопередачи не является термофизическим

коэффициентом, его нет в справочниках.

Он рассчитывается по формуле (3.11).

Из

(3.9) легко найти температуры горячей и

холодной стенок:

, (3.15)

.

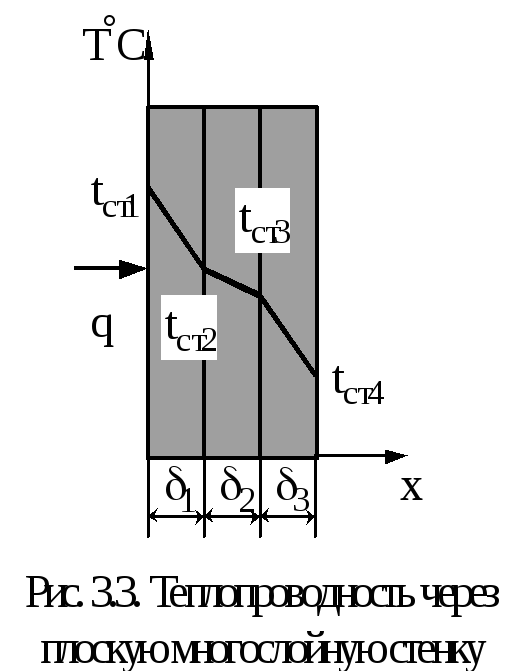

3.4 Теплопередача через многослойную плоскую стенку при граничных условиях III-рода

Пусть

заданы температуры сред

и

,

коэффициенты теплоотдачи

и

(закон теплообмена), коэффициенты

теплопроводности

,

и

,

толщина слоёв стенки

,

и

.

Аналогично

формуле (3.9) записывают уравнение

сохранения плотности теплового потока

q,

выражая разность температур и складывая

почленно полученные выражения плотности

теплового потока

, (3.16)

. (3.17)

Коэффициент

теплопередачи:

(3.18)

(3.19)

Из

уравнения (3.16), определяя плотность

теплового потока, находим температуры

на поверхностях стенки

,

и температуры на границах слоёв

,

.

Соседние файлы в папке ТМО. Конспект лекций

- #

- #

- #

Мы уже ознакомились в статье «Материал стен. Как выбрать.» с различными материалами для возведения стен, в данной статье мы поговорим о теплотехническом расчете для определения параметров стены.

После того, как мы определились с материалом стены, возникает вопрос — Какой же толщины сделать стену, чтобы в доме зимой было тепло, а летом прохладно? Для этого нам понадобится выполнить теплотехнический расчет стены. Расчет выполняется по нормативной документации.

Необходимые для расчета нормативные документы:

- СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012). «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция от 2012 года.

- СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012). «Строительная климатология». Актуализированная редакция от 2012 года.

- СП 23-101-2004. «Проектирование тепловой защиты зданий».

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Исходные данные для расчета:

- Определяем климатическую зону, в которой мы собираемся построить дом. Открываем СНиП 23-01-99*.»Строительная климатология», находим таблицу 1. В данной таблице находим свой город (или максимально близко расположенный от места строительства город), например, для строительства в деревне, расположенной возле г. Муром, мы возьмем показатели г. Мурома! из столбца 5 — «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,92» — «-30°С»;

- Определяем продолжительность отопительного периода — открываем таблицу 1 в СНиП 23-01-99* и в столбце 11 (со средней суточной температурой наружного воздуха 8°С) продолжительность равна zht = 214 сут;

- Определяем среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период, для этого из той же таблицы 1 СНИП 23-01-99* выбираем в столбце 12 значение — tht = -4,0°С .

- Оптимальную температуру внутри помещения принимаем по таблице 1 в ГОСТ 30494-96 — tint= 20°С;

Затем, нам необходимо определиться с конструктивом самой стены. Поскольку раньше строили дома из одного материала (кирпич, камень и т.п.) — стены были очень толстые и массивные. Но, с развитием технологий, у людей появились новые материалы, обладающие очень хорошими показателями теплопроводности, что позволило значительно сократить толщину стен из основного (несущего материала) добавлением теплоизолирующего слоя, таким образом появились многослойные стены.

Основных слоев в многослойной стене минимум три:

- 1 слой — несущая стена — её назначение передавать нагрузку от вышележащих конструкций на фундамент;

- 2 слой — теплоизоляция — её назначение максимально задерживать тепло внутри дома;

- 3 слой — декоративный и защитный — её назначение делать красивым фасад дома и одновременно защищать слой утеплителя от воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер и т.п.);

Рассмотрим для нашего примера следующий состав стены:

- 1 слой — несущую стену мы принимаем газобетонных блоков толщиной 400мм (принимаем конструктивно — с учетом того, что на неё будут опираться балки перекрытия);

- 2 слой — выполняем из минераловатной плиты, её толщину мы и определим теплотехническим расчетом!

- 3 слой — принимаем облицовочный силикатный кирпич, толщина слоя 120 мм;

- 4 слой — поскольку изнутри наша стена будет покрыта слоем штукатурки из цементно-песчаного раствора, тоже включим её в расчет и назначим её толщину 20мм;

Теплотехнический расчет.

Приступаем непосредственно к теплотехническому расчету, а именно — нам необходимо подобрать толщину 2-го слоя (утеплителя) исходя из условий места строительства.

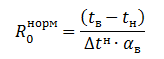

В первую очередь — определяем норму тепловой защиты из условий соблюдения санитарных норм.

Согласно формулы 3 из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» рассчитывается нормативное (или другими словами максимально допустимое) сопротивление теплопередачи, формула выгладит так:

где:

n = 1 — коэффициент, принятый по таблице 6, из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для наружной стены (впрочем, в последнем актуализированном СП данный коэффициент упразднили!);

tint = 20°С — оптимальная температура в помещении, из исходных данных;

text = -30°С — температура наиболее холодной пятидневки, значение из исходных данных;

Δtn = 4°С — данный показатель принимается по таблице 5, из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» он нормирует температурный перепад между температурой воздуха внутри помещения и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (стены);

αint = 8,7 Вт/(м2×°С) — коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 7 из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для наружных стен.

Выполняем расчет:

получили сопротивление теплопередачи из санитарных норм Rreq = 1.437 м2*℃/Вт;

Во вторую очередь, определяем сопротивление теплопередачи из условий энергосбережения.

Определяем градусо-сутки отопительного периода, для этого воспользуемся формулой, согласно пункта 5.3 в СНиП 23-02-2003″Тепловая защита зданий»:

Dd = (tint — tht)zht = (20 + 4,0)*214 = 5136°С×сут

Примечание: градусо-сутки ещё имеют сокращенное обозначение — ГСОП.

Далее, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо-суток района строительства, рассчитываем нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче по формуле:

Rreq= a*Dd + b = 0,00035 × 5136 + 1,4 = 3,1976м2×°С/Вт,

где: Dd — градусо-сутки отопительного периода в г. Муром,

a и b — коэффициенты, принимаемые по таблице 4, столбец 3, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для стен жилого здания.

таким образом, мы получили второе значение сопротивления теплопередачи исходя из энергоэффективности Rreq = 3,198 м2*℃/Вт;

Для дальнейшего расчета стены, мы принимаем наибольшее значение из двух рассчитанных нами показателей Rreq (1,437 и 3,198), и обозначим его как Rтреб = 3,198 м2*℃/Вт;

Определение толщины утеплителя

Для каждого слоя нашей многослойной стены необходимо рассчитать термическое сопротивление по формуле:

где:

δi- толщина слоя, мм;

λi — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м × °С).

Рассчитываем термическое сопротивление для каждого слоя

1 слой (газобетонные блоки): R1 = 0,4/0,29 = 0,116 м2×°С/Вт.

3 слой (облицовочный силикатный кирпич): R3 = 0,12/0,87 = 0,104 м2×°С/Вт.

4 слой (штукатурка): R4 = 0,02/0,87 = 0,023 м2×°С/Вт.

Определение минимально допустимого (требуемого) термического сопротивления теплоизоляционного материала:

где:

Rint = 1/αint = 1/8,7 — сопротивление теплообмену на внутренней поверхности;

Rext = 1/αext = 1/23 — сопротивление теплообмену на наружной поверхности,

αext принимается по таблице 14 [5] для наружных стен;

ΣRi = 0,116 + 0,104 + 0,023 — сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов теплопроводности материалов, принятых по графе А или Б (столбцы 8 и 9 таблицы Д1 СП 23-101-2004) в соответствии с влажностными условиями эксплуатации стены, м2·°С/Вт

Толщина утеплителя равна:

где: λут — коэффициент теплопроводности материала утеплителя, Вт/(м·°С).

Определение термического сопротивления стены из условия, что общая толщина утеплителя будет 250 мм:

где: ΣRт,i — сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м2·°С/Вт.

Из полученного результата можно сделать вывод, что

R0 = 3,343м2×°С/Вт > Rтр0 = 3,198м2×°С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно.

Вот мы и выполнили теплотехнический расчет стены и нам известны толщины всех слоёв, входящих в её состав. Для того, чтобы долго не разбираться с нормативной документацией и самому считать на калькуляторе все эти сложные формулы, можно воспользоваться калькулятором «Теплотехнический расчет стены», где Вам достаточно просто выбрать исходные данные, а сам расчет произведется автоматически.

Кстати, о влажности!..

Кстати, о влажности!..