В этой статье поговорим о методиках и правилах расчета вентиляции в помещениях. Вентсистемы — сложные инженерные сети. Качественный воздухообмен — результат точных математических расчетов, где нет места ошибкам. Чем опасны нарушения при проектировании? Недостаточной или избыточной циркуляцией воздуха. В первом случае это вызывает застой и духоту в помещении. Во втором — сквозняки, потерю тепла и, как следствие, простуду. Для промышленных и коммерческих объектов последствия гораздо серьезнее: от штрафов надзорных органов до остановки производства.

- Как рассчитать коэффициент вентиляции

- Как рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию

- Как рассчитать вытяжную вентиляцию на производстве

- Как рассчитать вентиляцию в доме

- Как рассчитать естественную вентиляцию в помещении

- Как рассчитать вентиляцию в квартире

- Как рассчитать объем воздуха для вентиляции

- Как рассчитать принудительную вентиляцию

- Как рассчитать воздуховоды для вентиляции

- Как рассчитать сечение вентиляции

- Как рассчитать диаметр вентиляции

- Расчет по санитарно-гигиеническим нормам

- Расчет системы вентиляции по кратностям

- Мощность калорифера

- Пример расчета вентиляции

- Вывод

Как рассчитать коэффициент вентиляции

В помещениях, где люди являются основным источником изменения состояния воздуха, минимальный коэффициент вентиляции можно рассчитать по следующей формуле: VN = n • Vj, где:

- VN — расход приточного воздуха в м³/ч;

- n — количество людей в комнате;

- Vj — минимальный приток на одного человека в час, м³/ч.

Минимальный объем приточного воздуха указан в СНиП 13330.2012, 41-01-2003, 2.08.01-89 и зависит от характеристик помещения:

- вентилируемая комната — 30 м³/ч;

- комната с кондиционером или вентиляцией с не открывающимися окнами — 60 м³/ч.

Организация воздухообмена в помещении сводится к правильному распределению приточно-вытяжных элементов по отношению к зоне пребывания людей и источникам загрязнения. Проектирование приточных каналов имеет решающее влияние на распределение и организацию воздухообмена, поскольку их диапазон намного больше, чем у вытяжных элементов.

Как рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию

Для того, чтобы система вентиляции работала эффективно, необходимо обеспечить достаточное количество приточного воздуха, адаптированное к типу помещения и количеству людей в нем. Слишком малый приток не обеспечит адекватного воздухообмена, а слишком высокий приведет к завышению размеров установки и дополнительным расходам. Как рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию для помещения? Ниже приведены основные способы. Методы расчета норм воздухообмена:

- По площади: S×3 м³/ч, где S — размер комнаты, для которой производится расчет вентсистемы, 3 м³/ч — постоянная величина, указанная в нормативных документах в качестве рекомендованной.

- По санитарным нормативам: 60 м³/ч×A + 20 м³/ч×B, где A — количество постоянно проживающих, B — количественно временно присутствующих.

- По кратностям: L=N×V, где N — коэффициент из таблицы СНиП, а V — объем комнаты.

Методика расчета вентиляции строго регламентирована. Исходные данные прописаны в СНиП, ГОСТ и СП. Ранее мы рассказывали о том, что такое приточно-вытяжная вентиляция.

Как рассчитать вытяжную вентиляцию на производстве

Хорошая промышленная вентустановка эффективно отводит загрязненный воздух из места выброса, максимально ограничивая его распространение в зале и одновременно обеспечивает подачу очищенного и обработанного воздуха для нужд сотрудников. Следует продумать и спланировать работу локальной вытяжки, общеобменной и приточной вентиляционных установок. Расчет необходимого воздушного потока удаляемого и подаваемого воздуха является началом работ над проектом вентиляции производственных цехов. Ключевым вопросом является правильное расположение воздухозаборников и выводов в помещении и выбор оборудования (вентиляторы, приточно-вытяжные установки, вентиляционные устройства, трубы, пылеуловители, фильтры).

Проектирование вентиляции должно отвечать требованиям, изложенным в соответствующих правилах и стандартах. Необходимо точное знание технологических процессов распределения источников загрязнения, их типа, количества и способа распространения. Каждый проект производственных цехов уникален и требует отдельного анализа. Сотрудники инженерной компании QWENT профессионально установят промышленную вентиляцию на производстве.

Как рассчитать вентиляцию в доме

Производительность вентиляционной сети в частном дома рассчитывается двумя способами.

- Первый — по объему комнаты и кратностям циркуляции.

- Второй — по количеству людей, постоянно находящихся в здании, и норме расхода воздуха на одного человека.

Для жилых помещений нормой является однократный воздухообмен. Чтобы рассчитать его по первому способу, необходимо объем комнаты умножить на кратность замены воздушных масс. Норма расхода воздуха для человека, который постоянно находится в помещении, составляет 60 м3/ч, а если человек в нём пребывает временно — 20 м³/ч. Эти данные понадобятся для второго способа. Количество людей в комнате необходимо умножить на норму расхода воздуха. Кратность воздухообмена — число, которое показывает, сколько раз за час происходит полная смена воздуха на свежий в помещении. Кратность регламентируется нормами, зависит от помещения. Ее определяют по таблицам.

Для частного дома можно брать усредненное значение между результатами, рассчитанными по этим двум способам.

Как рассчитать естественную вентиляцию в помещении

Естественная приточно-вытяжная вентиляция работает без механического побуждения. Сменяемость воздуха обеспечивается гравитацией — разницей температур входящего и отработанного воздуха. Для штатной работы необходимо рассчитать высоту вертикальной вытяжной шахты. Вычисления проводятся методом подбора, потому что вертикальные шахты в большинстве случаев обладают стандартным размером и высотой. Высоту шахты подставляют в расчет естественной вентиляции, осуществляемый по формуле: p=h(pH-pB), где p — гравитационное давление в канале, h — высота воздуховода, pH — плотность поступающих воздушных масс, pB — плотностью отработанного воздуха.

Гравитационная вентиляция предполагает проектирование мест подачи воздуха в помещения здания и мест удаления отработанного воздуха. В данном случае воздух попадает в помещение через оконные и подоконные проемы, негерметичные соединения и в результате периодического открывания окон и дверей. Недостатком естественной вентиляции является зависимость от температуры наружного воздуха. Эффективность обмена снижается с увеличением температуры наружного воздуха. Чем выше температура наружного воздуха, тем меньше перепад давления, вызывающий воздушный поток, поэтому при постоянном сопротивлении потоку воздухообмен ухудшается. Однако зимой холодный воздух бесконтрольно поступает в помещения, что требует дополнительной терморегуляции.

Как рассчитать вентиляцию в квартире

- Детская, спальня, гостиная — воздухообмен 1 раз в час.

- Кухня с электрической плитой — 60 м³/ч.

- Кухня с газовой плитой — воздухообмен 1 раз в час + 100 м³/ч при работающей плите.

- Санузел — 25 м³/ч.

- Библиотека, зона отдыха — 0,5 раза в час.

- Гардероб, прихожая, подсобка — 0,2 раза в час.

Расчет вентиляции в жилом помещении выполняется на основе СНиП 13330.2012, 41-01-2003, 2.08.01-89. Чаще всего применяют 2 методики: по объему расхода воздуха в час или часовой кратности. Нормы зависят от типа помещений, которые указаны выше.

Как рассчитать объем воздуха для вентиляции

- Подачу свежего воздуха в объеме 30 м³/ч на 1 человека.

- Приток воздушных масс в количестве 3 м³/ч на 1 м² площади.

Параметры воздухообмена основаны на пребывании людей в помещении. Если человек находится в комнате свыше 2 часов и занимает меньше 20 м² от общей площади, необходимо обеспечить показатели, которые указаны выше. Если помещение не проветривается (нет окон или форточек), важно обеспечить 60 м³/ч свежего воздуха на 1 человека.

Как рассчитать принудительную вентиляцию

Принудительная вентиляция работает по механическому принципу. За движение и циркуляцию воздуха отвечают электрические вентиляторы. Различают 3 вида механической вентиляции. Приточная подает воздух в помещение, вытяжная — выводит. Приточно-вытяжная работает на подачу и отток одновременно. Может оснащаться рекуператором — теплообменником, поглощающим тепло отработанного воздуха и согревающим приточный. При составлении расчетов и проектировании учитывается:

- объем притока и оттока;

- габариты шахт;

- параметры воздуховодов;

- мощность электровентиляторов;

- теплопотери в период отопления;

- характеристики теплообменника;

- ресурс систем фильтрации;

- параметры канальных нагревателей и охладителей;

- потребляемая электроэнергию;

- толщина шумоизоляции.

Самостоятельно произвести расчеты механической вентиляции сложно. Лучше доверить это инженеру.

Как рассчитать воздуховоды для вентиляции

Для расчета площади сечения воздуховодов нужно знать объем воздуха, поступающего в помещение в единицу времени, и скорость движения воздушных масс в вентканале. После расчета объема, рассчитываются параметры вытяжных каналов. Чтобы узнать площадь сечения, применяют формулу: F = L/3600 х Vс, где L – удельный расход вытяжной вентиляции, м³/ч; Vс – скорость движения воздуха в магистрали, м/с. Ранее мы подробно рассказывали о воздуховодах для вентиляции.

Как рассчитать сечение вентиляции

Венсистемы бывают канальными и бесканальными. В первом случае при расчетах вентиляции для жилых и промышленных помещений определяют сечение решеток воздуховода. Принято правило, что длина и ширина вентиляционного канала должны соотноситься как 3:1, при этом скорость по главному воздуховоду составляет 5 м/с, а на ответвлениях – 3 м/с.

Как рассчитать диаметр вентиляции

Для определения этого показателя используют диаграммы, указанные в технических документах. В них приведена шкала объема вентиляции и скорость потока в м/с. Чтобы узнать диаметр воздуховода, в таблице нужно найти пересечение нужного объема приточного воздуха и значение 5 м/с по шкале скорости.

Как рассчитать стоимость вентиляции

Общая стоимость вентсистемы складывается из нескольких элементов. Наиболее важными из них являются:

- стоимость проекта;

- затраты на оборудование и монтаж;

- эксплуатационные расходы (потребление энергии панелью управления, замена фильтра, обслуживание).

Цена оборудования зависит от качества исполнения, мощности, технических параметров, дополнительных функций (например, охлаждение или увлажнение воздуха в доме), удобного управления (степень автоматизации). Сложность монтажа также увеличивает стоимость. На нашем сайте присутствует максимально подробный прайс лист на проектирование системы вентиляции с ценами за м².

Расчет по санитарно-гигиеническим нормам

Воздухообмен в помещении регулируется СНиП, согласно которому система вентиляции должна обеспечивать:

- Подачу наружного воздуха в жилые комнаты, такие как гостиная, спальни, офисы, детские комнаты и кухня с внешним окном.

- Удаление отработанного воздуха из кухни, ванной, туалета, коридора, помещений без окон. К ним относятся: гардеробная, кладовая, подсобка.

Расчет количества вентилируемого воздуха основан на проведенном балансе тепла, влаги и выбросов загрязняющих веществ, то есть факторов, вызывающих изменение параметров воздуха в помещении. Расчет количества приточного воздуха можно производить на основании:

- тепловая нагрузка помещения (приток тепла);

- прирост пара;

- количество газообразных загрязняющих веществ, выбрасываемых в помещение;

- число людей.

Выбор способа подачи воздуха в помещение требует тщательного анализа с точки зрения обеспечения соответствующего комфорта для находящихся в нем пользователей. Определение охлаждающей способности воздушного потока и сравнение ее с допустимыми значениями является необходимым условием для правильного распределения воздуха. Способ подачи воздуха в помещение определяет допустимую температуру притока, от которой зависит величина воздушного потока, размеры воздуховодов и других вентиляционных устройств.

Расчет системы вентиляции по кратностям

Нормы по кратности предлагают учитывать тип помещения. Кратность показывает, сколько раз должен смениться весь воздух в помещении за час. При определении кратности воздухообмена для каждого конкретного помещения проектировщики учитывают нормативные показатели, зафиксированные в санитарно-гигиенических нормах, ГОСТах и строительные правила, например СНиП 2.08.01-89.

Рассчитать количество воздуха можно по формуле: L=N*V, где N — кратность воздухообмена за час, взятая из таблицы; V — объём помещения, куб. м.

Мощность калорифера

Калорифер или канальный нагреватель – универсальный прибор для подогрева приточного воздуха, устанавливается в вентканалах. Мощность нагревателя (Q) рассчитывается по формуле: Q = V • ρ • c p • ΔT [кВт], где V = объемный расход воздуха [м³/с], ρ — плотность воздуха [1,2 кг/м³], c p — удельная теплоемкость воздуха [1,005 кДж/(кг • К); ΔT — разница температур воздуха до и после нагревателя [° C]. Производители калориферов также предоставляют номограммы, по которым оборудование можно выбрать гораздо быстрее. Достаточно знать объем помещения, разницу между температурой приточного воздуха и температуру нагрева. Ранее мы рассказывали о том, что такое калорифер в вентиляции.

Пример расчета вентиляции

- рецепция: 2*60 = 120 м³/ч;

- рабочий кабинет №1: 4*60+2*20 = 280 м³/ч;

- №2: 6*60+2*20 = 400 м³/ч;

- №3: 8*60+2*20 = 520 м³/ч.

Выше приведен пример расчёта объем притока. Для наглядности произведем расчет параметров вентсети классического офиса средних размеров. Вводные данные: рецепция (два рабочих места), 3 кабинета (4, 6 и 8 рабочих мест + два места для посетителей в каждом). Каждое рабочее место сотрудника требует 60 м³ свежего воздуха в час. Дополнительное — 20 м³/ч. Общий расход приточного воздуха составит 120+280+400+520 = 1320 м³/ч.

Вывод

Правильный расчет вентиляции помещения и коэффициента — основа ее штатного функционирования и залог благоприятного микроклимата в помещении. Знание основных параметров, на которых базируются такие вычисления, позволит не только правильно спроектировать систему вентилирования на этапе строительства, но и реконструировать сеть, если обстоятельства изменятся. Ошибки проектирования стоят слишком дорого. Доверяйте расчеты проверенным и надежным подрядчикам!

Цель работы: закрепление навыков по

измерению депрессии, изучение методики

и получение навыков экспериментального

определения коэффициента расхода

воздуха.

Общие сведения

Для определения количества воздуха Q,

проходящего по выработке, необходимо

измерить среднюю скорость движения

воздуха v в поперечном сечении выработки

и площадь этого сечения S. Тогда Q = v S.

Известно, что скорость движения воздуха

в разных точках поперечного сечения

выработки различна: она минимальна по

периметру сечения, где движению воздуха

препятствует сопротивление стенок и

крепи выработки (трение, лобовое

сопротивление, вихреобразование) и

максимальна в центре поперечного

сечения, где влияние сопротивления

стенок и крепи минимально. Поэтому для

более достоверного определения средней

скорости приходится измерять скорость

в возможно большем числе точек поперечного

сечения и усреднять результаты этих

замеров.

При автоматическом контроле расхода

воздуха в шахтах, а также при проведении

экспериментов на лабораторных установках

измеряется скорость движения воздуха

в одной точке (vт). В зависимости

от положения этой точки в сечении

выработки скорость vт может быть

больше или меньше средней скорости v.

Поэтому, чтобы определить расход воздуха

по скорости vт , нужно знать во

сколько раз она отличается от средней,

т.е. нужно знать коэффициент расхода

воздуха Кр = v / vт . Тогда v =

Кр v т и Q = vS = Кр

v т

S.

Коэффициент расхода воздуха для точки

сечения, в которой стационарно установлен

датчик скорости v т , можно

определить, если известен расход воздуха

Q в этом сечении:

Кр = Q / vт Sт

(45)

где: Sт

– площадь поперечного сечения выработки

в месте установки датчика, м2

Определив таким способом однократно

значение коэффициента Кр, можно

затем постоянно пользоваться им для

определения расхода воздуха:

Q = Кр v т Sт

(46)

План работы

1. Изучите общие сведения.

2. Вспомните устройство аэродинамической

установки и правила измерения депрессии

в ее точках.

3. Подготовьте табл.3.

4. С помощью двух микроманометров или

микроманометра и тягомера выполните

по три измерения статической депрессии

на участке 0-1 (h ст 0-1) и скоростной

депрессии

h ск

между точками 7 и 6 (см. работу 2) при разных

расходах воздуха. Измерения производите

при полностью закрытом шибере 1 и открытом

шибере 2; расход воздуха можно изменять

шибером 2 или задвижкой вентилятора.

При наличии одного прибора измерения

можно выполнять последовательно, т.е.

измерить h ст 0-1 , затем, не меняя

положения шибера 2 (или задвижки

вентилятора), измерить h ск , после

чего, прикрыв шибер 2 (задвижку), повторить

измерения и т.д.

Исходные данные и результаты замеров

занесите в табл.3.

5. Для каждой из трех пар замеров

определите:

-скорость

движения воздуха в точке 7, т.е. в месте

установки датчика – трубки Пито (формула

16);

-количество

воздуха Q, проходящего по нижней ветви

модели (формулы 22 и 23);

-величину

коэффициента расхода воздуха К р для

точки 7 (формула 45; значение Sт = S7

примите по табл.1);

6. По трем значениям К р определите

среднеарифметическое значение. Разброс

значений К р не должен превышать

±5% от среднего. Значения с большими

отклонениями следует отбросить как

ошибочные или произвести их повторное

измерение и расчет.

7. Исходные данные и результаты замеров

и расчетов сведите в табл.15.

8. Оформите и защитите отчет.

Таблица

15

|

Участок (точки) |

Вид измеряемой |

Порядковый номер замера |

Величина депрессии, мм вод. ст. |

Скорость движения |

Расход воздуха Q, м/с |

Величина

коэффициента Кр |

||

|

V1 |

Vт |

|||||||

|

По результатам |

Среднеарифметическая |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

0-1 |

h ст |

1 2 3 |

— — — |

— — — |

— — — |

— — — |

||

|

6,7 |

h ск |

1 2 3 |

— — — |

Контрольные

вопросы

1. В чем различия

статической, полной и скоростной

депрессии?

2. Какое

давление действует в точках 6 и 7 модели?

3. Чем отличается

точка 6 от точки 7?

4. Что выражает

коэффициент расхода воздуха?

5. Для чего

нужен коэффициент расхода воздуха?

6. Может ли

быть коэффициент расхода равным или

большим единицы?

7. Как определить

среднюю скорость движения воздуха в

реальной горной выработке?

8. Как определить

коэффициент расхода воздуха в реальной

горной выработке?

9. Как и почему

будет меняться расход воздуха в нижней

ветви модели, если при открытом шибере

2 менять положение шибера 1?

10. Можно ли

определить значение К р на модели

по изложенному плану, если расход воздуха

в нижней ветви менять шибером 1? Обоснуйте

Ваш ответ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ПОСОБИЕ 1.91 к СНиП 2.04.05-91

РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

Главный инженер института

Б. Львовский

Главный специалист Б.

В. Баркалов

МОСКВА 1993

Рекомендовано к изданию решением

Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.

Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05.91. Расчет

и распределение приточного воздуха. /Промстройпроект, М. 1993 г.

Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05.91 «Расчет

и распределение приточного воздуха» разработано Промстройпроектом (канд. техн.

наук Б.В. Баркалов), при участии: ЦНИИПромзданий (канд. техн. наук Е.О.

Шилькрот), СантехНИИпроекта (инж. Л.Ф. Моор), ГПИ-1 (инж. В.И. Мошкин).

Пособие содержит рекомендации и

комментарии, разъясняющие требования основных пунктов СНиП 2.04.05-91 по

определению расходов приточного воздуха и распределению его в помещениях с

указанием литературы и типовой документации в помощь проектировщикам.

В Пособии использованы материалы

и консультации специалистов: ВНИИ охраны труда г. Санкт-Петербурга (д-р техн.

наук М.И. Гримитлин, канд. техн. наук Л.В. Павлухин, M.А. Живов, Г.M. Позин), ЦНИИЭП инженерного оборудования (канд. техн. наук

М.Д. Тарнопольский), ВНИИГС (канд. техн. наук Л.Б. Успенская, ГПИ

Проектпромвентиляция (канд. техн. наук Д.И. Хейфец), Рижский политехнический

институт (канд. техн. наук A.M.

Сизов).

Пособие предназначено для

специалистов в области отопления и вентиляции.

Рецензент доктор технических

наук В. П. Титов.

Редактор инженер Н. В.

Агафонова.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОСОБИЙ К СНИП 2.04.05-91

«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ».

1.91. Расход и распределение

приточного воздуха.

2.91. Расчет поступлений теплоты солнечной радиации в

помещения.

3.91. Вентиляторные установки.

5.91. Размещение вентиляционного оборудования.

6.91. Огнестойкие воздуховоды.

7.91. Схемы прокладки воздуховодов в зданиях.

8.91. Численность персонала по эксплуатации систем отопления,

вентиляции и кондиционирования.

9.91. Годовой расход энергии системами отопления,

вентиляции и кондиционирования.

10.91. Проектирование антикоррозийной защиты.

11.91. Расчетные параметры

наружного воздуха для типовых проектов.

12.91. Рекомендации по расчету инфильтрации наружного

воздуха в одноэтажные производственные здания.

13.91. Противопожарные

требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раздел СНиП 2.04.05-91 (далее

СНиП) [1] «Расход приточного воздуха» п.п. 4.42

— 4.48 совместно с обязательными приложениями 17 и 19 должны выполняться

при расчетах расхода приточного, наружного и рециркуляционного воздуха для

систем вентиляции, вентиляции совмещенной с воздушным отоплением, систем

кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

2. Расход воздуха должен

определяться для теплого и холодного периодов года и для переходных условий в

соответствии с п.п. 2.13 — 2.19 СНиП по обязательному приложению 17 по избыткам

явной теплоты, вредных и взрывоопасных веществ и по избыткам влаги.

Вместо отдельных расчетов по

избыткам явной теплоты и влаги расчет может быть выполнен по избыткам полной

теплоты с учетом общих требований СНиП, рекомендаций и примеров к расчету,

изложенных в п.п. 1

— 19 Пособия.

Расход

воздуха для вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

3. Допустимая

температура для теплого периода года (параметры А) в соответствии с

обязательными приложениями 1 и 2 СНиП принимается:

а) в обслуживаемой зоне жилых,

общественных и административно-бытовых помещений — не более чем на 3 град. С

выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А, далее tА ), но не более 28 град. С. Для районов с

расчетной температурой наружного воздуха 25 град. С (параметры А) и выше

температура в помещениях не должна превышать 33 град. С. Ограничения температур

в обслуживаемой зоне 28 — 33 град. С не распространяются на жилые

помещения;

б) на постоянных и непостоянных

рабочих местах в рабочей зоне производственных помещений на 4 град. С выше

расчетной температуры наружного воздуха в населенных пунктах, где tA > 18 град. С:

(1)

и в населенных пунктах,, где tA < 18 град. С — — выше на 6 град. С:

(2)

но в обоих случаях для постоянных и

непостоянных рабочих мест не выше, град. С: 31/32* — для легких

работ; 30/31* — для работ средней тяжести и 29/30* — для

тяжелых работ (подробней см. приложение 2 СНиП), категория работ

устанавливается технологами, проектирующими производство;

в) в рабочей зоне

производственных помещений с полностью автоматизированным оборудованием, функционирующим

без присутствия людей (п. 2.2 СНиП), при отсутствии технологических требований

к температурному режиму помещений — на 4 град. С выше температур tA, но не ниже 29 град. С, если это

экономически целесообразно и при этом не требуется подогрева воздуха.

Примечание: Для

терминов: «обслуживаемая и рабочая зоны помещений» применяются сокращения «О и

Рз» и отдельно «Оз» и «Рз», в индексах для рабочей и обслуживаемой зоны

применяется «р,з».

*) над чертой — для

местностей с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 С и

под чертой — 25 С и выше.

4. Предельная

разность температур в О или Рз между воздухом, поступающим и уходящим

из зоны принимается:

а) при поступлении наружного

воздуха через окна или аэрационные проемы за счет естественной тяги или с

помощью искусственной вытяжной вентиляции

(3)

б) при подаче наружного воздуха

системами приточной вентиляции без обработки его водой по адиабатному циклу

(4)

где:

— температура воздуха в О или Рз

помещения, принятая по п. 3;

р — полное давление,

развиваемое вентилятором, Па.

5. Температура наружного,

воздуха, обработанного водой, циркулирующей по замкнутому циклу, tо,в, определяется по схеме адиабатного

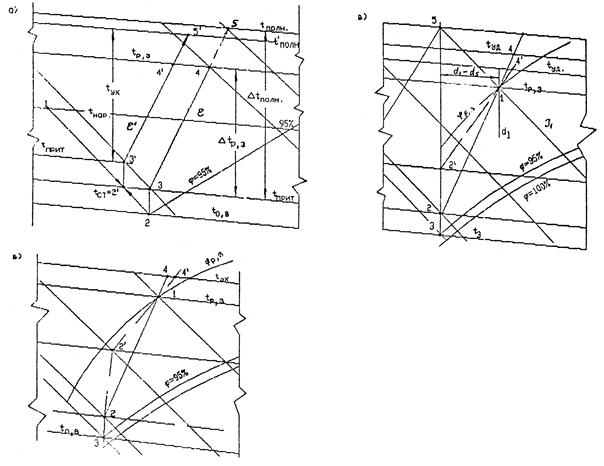

увлажнения воздуха, построенного на J — d диаграмме (рис.1а).

Рис. 1. Схемы процессов приготовления приточного

воздуха, построение на J — d диаграмме:

а — по адиабатному процессу, б — по политропному процессу, в — по политропному

процессу с применением доувлажнения воздуха в помещении.

Точкой 1 представлены параметры наружного

воздуха в теплый период года (для вентиляции — параметры А), прямая 1 — 2 —

процесс адиабатного увлажнения воздуха, точкой 2 — параметры воздуха до

вентилятора с относительной влажностью 90 — 95 %; прямой 2 — 3 — процесс

нагрева воздуха в вентиляторе и воздуховодах, численно равный 0,001 p град. С (здесь р — полное давление, развиваемое

вентилятором, Па). Точкой 3 определяется температура приточного воздуха tприт = t3

°C.

Прямой 3 — 4 показан процесс

ассимиляции теплоты и влаги в помещении при тепловлажностном отношении e = 3,6Q/W кДж/кг, где Q — избытки

теплоты в помещении, Вт, и W — избытки влаги,

кг/ч.

Предельная разность температур в

О или Рз помещения при ассимиляции теплоты и влаги воздухом, приготовленным

описанным способом, , где t4

— допустимая температура воздуха в О или Рз помещения по прил.1 и 2 СНиП или по

п. 3 Пособия.

Относительная влажность воздуха

в точке 4 не должна превышать:

а) в жилых, общественных и административно-бытовых

помещениях — 65%, кроме районов с расчетной относительной влажностью более 75

%, (при tA), где допускается

принимать относительную влажность в Оз не более 75 %;

б) в производственных помещениях

относительная влажность воздуха в Рз не должна превышать % вычисленных по

формуле:

(5)

где:

— температура воздуха в рабочей

зоне, град. С.

Если в процессе обработки

воздуха водой относительная влажность воздуха в помещении окажется выше

нормативной, то следует регулировать расход воды, останавливая процесс в точке , или

обеспечить параметры , применив предварительное смешение

наружного (т. 1) и наружного увлажненного воздуха (т. 2). Учтя нагрев воздуха по линии

тепловлажностного отношения e можно

получить температуру и относительную влажность воздуха, требуемую СНиП — точка . Предельная

разность температур в О или Рз при этом равна:

(6)

где:

= tсм

— температура смешанного наружного

воздуха, обработанного водой, циркулирующей по замкнутому циклу (t2) и необработанного с температурой (t1).

Скорость движения воздуха в Оз жилых, общественных и

административно-бытовых помещений в теплый период года не должна превышать 0,5

м/с, а в Рз производственных помещений при температуре выше 28 град.С должна

быть не более вычисленной по формуле, м/с:

V = Vн + 0,1(tр,з — 28)£Vн + 0,3,

(7)

где:

— основная норма скорости

движения воздуха в Рз, принимаемая в зависимости от категории работ в помещении

и температуры tр,з > 28 град.С по

таблице:

категория работ Iа Iб IIа IIб III

Vн 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

м/с

6. Оптимальные

метеорологические условия в Оз жилых, общественных и административно-6ытовых

помещений в теплый период года следует

обеспечивать по обязательному приложению 5 СНиП: температуру воздуха 20-22

град. С, при относительной влажности 60-30% скорости движения воздуха не более

0,2 м/с, а при температуре 23-25 град. С и той же относительной влажности и

скорости движения воздуха не более 0,3 м/с.

В производственных помещениях в

теплый период года, согласно приложению 2 СНиП в рабочей зоне требуется

поддерживать оптимальные метеорологические условия в зависимости от категории

работ:

категория работ Iа Iб IIа IIб III

температура в О и Рз 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 град.С

скорость движения воздуха 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 м/с

при относительной влажности воздуха

40-60%.

Кроме того, для производственных помещений в зависимости от

класса систем кондиционирования воздуха (далее СКВ) метеорологические условия

следует принимать:

— для первого класса — условия, требуемые для

технологического процесса (при экономическом обосновании) или по требованиям

нормативных документов;

— для второго класса — по приведенным выше оптимальным нормам

или по технологическим требованиям; скорость движения воздуха в О или Рз

допускается принимать в пределах допустимых норм;

— для третьего-класса — метеорологические условия принимаются в пределах допустимых

норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без

применения искусственного охлаждения воздуха или метеорологические условия по

оптимальным нормам при экономическом обосновании.

Если технологические требования выходят за указанные выше

пределы допустимых параметров, то они должны быть согласованы с органами

санитарного надзора.

Примечание.

Материалы, которые рекомендуется учитывать при сравнении экономической

эффективности СКВ приведены в [2].

7. Предельная разность температур в О или Рз

для СКВ в теплый период года определяется по J-d диаграмме по схеме на рис. 1б. Точка 1 — требуемые параметры

воздуха в О или Рз: из точки 1 проводится прямая 1-2 по лучу тспловлажностного

отношения e= 3,6Q/W кДж/кг, до пересечения с прямой 3-2. проходящей по d = constant из точки 3, где

относительная влажность воздуха 90-95%, до точки 2, температура в которой выше,

чем в точке 3 на число градусов, соответствующее нагреванию воздуха в

вентиляторе и воздуховодах, численно равное t3

— t2 = 0,001р град. С, где р — полное давление,

развиваемое вентилятором, Па. Отрезок 2 — 1 представляет предельную разность

температур в О или Рз град. С. Точка 4 представляет параметры

воздуха в верхней зоне помещения. Если полную разность температур использовать

не представляется возможным, то воздух нагревают за счет рециркуляции или

воздухоподогревателя до точки и процесс в помещении идет по прямой

.

8. Для помещений, в которых

требуется поддерживать высокую влажность воздуха, в теплый период года

экономически целесообразно применять доувлажнение воздуха с помощью

пневматических (как правило) форсунок, размещенных в помещении (см. п.п. 53 —

59). В этом случае предельную рабочую разность температур следует определять из

построения условного процесса ассимиляции избытков явной теплоты, показанного

на рис. 1в.

(8)

Для определения параметров точки

t5 на J

— d диаграмме находят точку t1,d1, соответствующую заданным параметрам

воздуха в О или Рз помещения, от которой в левую сторону откладывают отрезок,

равный Dd

= d1 — d5

г/кг, соответствующий мощности проектируемой системы доувлажнения, как правило,

не более 2 г/кг.

По прямой J1

= constant на пересечении с d5

находят точку с параметрами t5,d5 и проводят прямую d5 до

пересечения с изотермой t2,

температура в которой выше температуры t3 на число градусов,

равное t2 — t3

= 0,001р град. С. Воздух с параметрами точки 3 может быть получен как

сказано в п.п. 6

и 7.

Действительный процесс

ассимиляции теплоты и влаги пройдет по линии 2 — 1 — 4, а при невозможности

использования всей действительной разности температур 1 — 2, после нагревания

воздуха подмешиванием рециркуляционного или после воздухонагревателя, пойдет по

линии .

9. Разность температур

в О иди Рз помещения, в соответствии с п. 2.10 и прил. 7 СНиП, необходимо

проверить на допустимое отклонение температуры, град. С, в приточной струе от

нормируемой температуры в обслуживаемой или рабочей зоне. Проверка должна

производиться по материалам [3],

[4], [5], [19].

Согласно прил. 7 СНиП

допускаемое отклонение температуры в приточной струе не должно превышать 1,5 —

2 град., в зоне прямого воздействия струи и 2 — 2,5 град. вне этой зоны, а при

кондиционировании соответственно 1 — 1,5 град. С. При принятой разности

температур в рабочей зоне 3 или 4 град. С для вентиляции производственных

помещений проверка может потребоваться в исключительных случаях, например, для

помещений высотой 4 м и менее и при работах на постоянных местах, особенно при

работе сидя.

При подаче воздуха охлажденного

водой, циркулирующей по замкнутому циклу и при кондиционировании разность

температур значительно

увеличивается и может принимать значения, до 12 град.С. Поэтому при подаче

охлажденного воздуха проверка по прил. 7 СНиП обязательна.

10. Для СКВ,

работающих с доувлажнением воздуха в помещении, проверке подлежит только

фактическая разность температур в Рз, представленная отрезком 1 — 2 на рис. 1в, а не

фиктивная — расчетная разность, представленная отрезком 5 — 2.

Проверка допустимого отклонения

температуры в приточной струе от температуры в О или Рз помещения связана с

проверкой отклонения максимальной скорости в струе приточного воздуха от

средней нормативной по п. 2.10 СНиП.

2. Рекомендации к расчету

расходов воздуха для вентиляции и отопления

11. Расход воздуха для

вентиляции помещения определяется на основании технологических данных:

а) о поступлении в помещение

теплоты, влаги, вредных и взрывоопасных газов и паров, выделяющихся от

технологического оборудования и поступающих в помещение, за вычетом удаленных

через местные отсосы от оборудования;

б) о расходе воздуха на местные

отсосы от технологического оборудования, выделяющего вредные и взрывоопасные

газы, пары, пыль и аэрозоли, и на другие нужды — горение, сушку,

пневмотранспорт, химические реакции с указанием зоны, из которой забирается

воздух.

К потоку теплоты , полученному

от технологов, добавляется поступление теплоты от солнечной радиации (см.

Пособие 2.91) и от работающих людей. В тех случаях, когда технологи не могут

дать расходов воздуха, удаляемого через местные отсосы, они принимаются по

справочнику [4].

При определении расхода вентиляционного воздуха для переходных условий и

холодного периода года учитываются потери теплоты через ограждения помещения.

При определении расхода воздуха

на вентиляцию следует руководствоваться требованиями п. 4.58 и п. 4.55 СНиП.

Согласно п. 4.58 «Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует

предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее

высокую температуру или энтальпию.» — это основная часть требований данного пункта,

руководствуясь которой следует обратиться к табл. 1 и 2 коэффициентов воздухообмена и

учитывая возможные варианты организации распределения приточного воздуха в

помещении выбрать оптимальный вариант, соответствующий наибольшему из возможных

коэффициентов воздухообмена. [6,

7, 7а].

Руководствуясь п. 4.55 СНиП — «В

производственные помещения приточный воздух следует подавать в рабочую зону»,

далее в нем указываются варианты подачи воздуха в рабочую зону, из которых

непосредственная подача в рабочую зону наиболее эффективна (см. табл. 2), но не

всегда осуществима. Основное требование этого пункта — указание о распределении

всего объема приточного воздуха в рабочую зону, не деля его на рабочую и

верхнюю зоны, на которые делится расход воздуха, удаляемый из помещения.

Максимальный эффект достигается при минимальных удалениях воздуха из нижней —

рабочей зоны, т. е. принимая для удаления из нее только заданные расходы на

местные отсосы и на технологические нужды. Весь остальной воздух следует

удалять общеобменной вентиляцией из верхней зоны. Исключения из этих правил

приведены в п.4.56 — 4.60 СНиП. Они касаются помещений со значительными

влаговыделениями; с выделениями пыли, и при кондиционировании воздуха помещений

в части, идущей на рециркуляцию и др.

В помещениях с избытками теплоты

температура и концентрация вредных газов и паров в верхней зоне больше, чем в О

или Рз. Это как правило касается и тех газов и паров, которые имеют удельный

вес больше удельного веса воздуха. В производственных помещениях с удельными

избытками теплоты более 23 Вт/куб. м (см. табл. 1) в верхней зоне разность

температур 1,3 — 2 раза, а разность концентраций вредных паров и газов 1,3 —

2,7 раз больше, чем таковые в рабочей зоне.

При незначительных удельных

избытках теплоты и воздухообменах до 5 крат в час разность температур в верхней

зоне, в зависимости от способа подачи приточного воздуха, при экспериментах

ВНИИГС с тяжелыми газами (опыты велись [7а] с СО2 в 44/29 = 1,5 раз тяжелее воздуха)

в 1,05 до 1,3 раз выше чем в рабочей зоне, а по разности концентраций вредных

газов до 1,85 раз превышает их в рабочей зоне. Только при воздушных струях,

настилающихся на потолок или выпущенных сосредоточенно в верхней зоне, разность

температур снижается в верхней зоне до 0,95 от таковой в рабочей зоне.

При больших воздухообменах

температуры и концентрации газов и паров (последние в меньшей мере)

выравниваются по высоте помещения и коэффициенты становятся равны или близки к

1, за счет интенсивного перемешивания воздуха. Известно, что в помещении

циркулирует в 10 — 20 и более раз больше воздуха, чем воздуха, вентилирующего

помещение. Если весь объем вентиляционного воздуха удалять из рабочей зоны, то

и тогда струи, направляемые в рабочую зону вынесут из нее в 9 — 19 раз больше

воздуха в верхнюю зону, потоками, питающими приточные струи. Следовательно,

даже при коэффициентах воздухообмена равных 1 и меньше, удаляемый воздух

целесообразно забирать из верхней зоны, т. к. он уже получил импульс двигаться

в этом направлении. Ведь известно и то, что всасывающие факела весьма мало

активны, поэтому общеобменная вытяжка ни в какой степени не может сравниваться

с действием приточных струй.

Из нижней зоны помещений (у

пола) рекомендуется проектировать общеобменную вытяжку в складах баллонов с

холодными и жидкими газами и при рециркуляции воздуха в СКВ. При этом следует

учитывать требование об удалении из верхней зоны не менее однократного

воздухообмена в час, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 куб. м/ч на 1

кв. м площади помещения, в котором выделяются вредные или горючие газы или

пары. Это также может служить основанием для определения расхода воздуха из

нижней зоны (по разности расходов, путем последовательного приближения).

Требования п.п. 4.57 и 4.58 СНиП

2.04.05-86 об удалении из нижней зоны 2/3 общего расхода воздуха помещения,

если в нем выделяются газы или пары, имеющие удельный вес больше удельного веса

воздуха и 1/3 при меньшем удельном весе — исключены из СНиП, как

необоснованные.

12. Для определения

расхода приточного воздуха при ассимиляции избытков теплоты, влаги и

вредных и взрывоопасных веществ, поступающих в помещение в теплый период года,

следует использовать формулы (1) — (4) обязательного приложения 17 к СНиП или формулы 10 — 12 Пособия.

Предварительно, в зависимости от вида расчета, необходимо определить полную

разность температур, Dtуд, влагосодержания, Ddуд, теплосодержания

(энтальпии), DJуд,

или разность концентраций вредных веществ в воздухе, уходящем из помещений, Ddуд,

(как правило, из верхней зоны) и в воздухе, поступающем в помещение.

Для определения этих величин

пользуются разностью их в рабочей зоне, определенной по п.п. 1 — 10 и коэффициентами воздухообмена: Kвоз для температур Кt, для влагосодержания и вредных веществ, отличным

от них коэффициентом Кq.

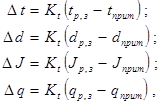

Расчет ведется по формулам:

где:

tр,з,

dр,з, Jр,з, qр,з

— температура, град. С, влагосодержание, г/кг, энтальпия, кДж/кг, в рабочей

зоне помещения и tприт, dприт,. Jприт, qприт

— в приточном воздухе.

Коэффициенты воздухообмена

следует принимать по нормативным или экспериментальным данным, полученным для

данного или аналогичного объекта. При отсутствии таких данных Кt и Кq

могут приниматься по табл.

1 или 2.

13. Расход воздуха для

ассимиляции избытков явной теплоты при вентиляции и кондиционировании воздуха

следует определять в куб. м/ч по формулам:

а) при отсутствии удаления

воздуха из рабочей зоны помещения:

(10)

б) при удалении части воздуха из

рабочей зоны:

в) при удалении всего воздуха из

верхней зоны:

(12)

где:

Q — избытки явной

теплоты, Вт, — разность тепловых потоков, поступающих в помещение и уходящих из

него при расчетных параметрах наружного воздуха, после осуществления

технологических и строительных мероприятий по уменьшению теплопоступлений в

помещение от оборудования и трубопроводов;

с — теплоемкость воздуха,

равная 1,2 кДж/(куб. м град. С) при определении расхода в куб. м/ч или 1,0

кДж/(кг град. С) при расходе в кг/ч;

— разность температур в рабочей

зоне помещения, определенная по п.п. 4 — 10;

— полная рабочая разность

температур, определенная по п.п. 11 и 12 и формуле (9).

— расход воздуха, удаляемого из

рабочей зоны помещений системами местных отсосов, общеобменной вентиляции и на

технологические нужды, куб. м/ч или кг/ч.

14. При определении расхода

наружного воздуха для вентиляции с целью ассимиляции избытков явной теплоты в

помещении при переходных условиях, как правило, исходят из невозможности

подавать воздух с расчетной температурой 8 град. С (см. п. 2.17 СНиП) на

постоянные рабочие места. Поэтому в проекте предусматривают устройства,

направляющие поток воздуха из воздухораспределителей, при переходных условиях

горизонтально, вверх или в сторону от постоянных рабочих мест. Допустимые

температуры воздуха в рабочей зоне рекомендуется принимать по графе 8 прил. 2

СНиП, в зависимости от категории работ от 12 до 18 град. С. Этим определяется

минимальная разность температур в рабочей зоне, равная при тяжелой работе 12 —

8 = 4 град. С и при других категориях тяжести соответственно 5, 7, 9 и 10 град.

С. Температуры воздуха в рабочей зоне превышающие 12 — 18 град. С можно

принимать, обосновывая разность температур в рабочей зоне расчетом по п. 9.

15. В холодный период года,

началом которого являются переходные условия, когда начинает действовать

система теплоснабжения или имеется возможность подогревать приточный воздух за

счет использования тепловых вторичных источников теплоты или принимать

рециркуляцию воздуха, (в помещениях с избытками теплоты) разность температур

воздуха в О или Рз следует принимать максимальной, обоснованной по п. 9 Пособия.

Температура воздуха в рабочей

зоне помещения должна приниматься максимальной из приведенных в графах 7

и 8 прил. 2 СНиП или устанавливаться как экономически целесообразная, в

соответствии с п. 2.1 СНиП.

Расход воздуха- определяется по формулам (10)

— (12) и

принимается постоянным на весь холодный период года, если он превышает расходы,

полученные по п.п. 16

и 17.

16. Расход

приточного воздуха, куб. м/ч, для ассимиляции вредных газов, паров и аэрозолей

следует определять по формуле:

где:

— заданный технологами расход

воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения, куб. м/ч, на местные отсосы и

технологические нужды;

m — заданная масса

вредных газов, паров и аэрозолей, поступающих в помещение, мг/ч;

=

— qпp — разность концентраций вредных веществ в рабочей

зоне помещения, принимаемая для равной ПДК и qпp — по расчету концентраций в воздухоприемных

устройствах, но не более 0,3 ПДК;

гдe Kq

— по табл. 1

или 2.

17. Расход

приточного воздуха, куб. м/ч, для обеспечения норм взрывопожарной безопасности

следует определять по формуле (13) или (14) отдельно для массы «m»

каждого из горючих газов, паров и аэрозолей, мг/ч, поступающих в помещение и,

учитывая в дальнейших расчетах большую из найденных расходов.

(14)

Связывающий эффект — разность

концентраций в формуле

(13) следует принимать одинаковой для рабочей и верхней зоны где

— нижний

концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- или

пылевоздушной смеси, мг/куб. м, принимаемый по [9] Приложению 1 или по данным,

опубликованным головными научно-исследовательскими организациями в области

пожарной безопасности или выданными Государственной службой стандартных

справочных материалов;

qприт

— концентрация горючего газа, пара или пыли (аэрозолей) в воздухе, подаваемом в

помещение, мг/м3.

Примечание: Для большинства вредных газов или паров концентрации

их в воздухе, соответствующие ПДК на порядок ниже концентраций, соответствующих

—

нижнего концентрационного предела распространения пламени, например для аммиака

ПДК 20мг/м3, а НКПРП 106 г/м3 или отношение 0,1 · 106 ·

1000/20 = 530 раз.

Таблица 1

Значения

коэффициента воздухообмена Кt

для расчета температуры и Kq для

расчета концентраций вредных и взрывоопасных газов и паров в верхней зоне помещений

со значительными избытками теплоты, при подаче воздуха непосредственно в

рабочую зону или наклоненными струями в направлении рабочей зоны.

|

Помещения с избытками теплоты (явной) более 23 |

Кt |

Kq |

|

Кузнечно-прессовые, |

2,0 |

2,7 |

|

Термические |

1,9 |

2,6 |

|

Сушильные |

1,8 |

2,5 |

|

Литейные |

1,7 |

2,3 |

|

Доменные |

1,6 |

2,2 |

|

Прокатные |

1,5 |

2,1 |

|

Электролизные |

1,4 |

1,9 |

|

Цехи |

1,3 |

1,8 |

Таблица 2

Значения коэффициентов воздухообмена Кt и Кq для помещений с незначительными избытками явной теплоты.

|

Подача воздуха |

Удельные избытки теплоты Вт на 1 м3 |

|||||

|

до 20 Вт |

20-50 Вт |

50 и более Вт |

||||

|

Воздухообмен 1/ч |

||||||

|

3 — 5 1/ч |

5 — 10 |

10 и более |

||||

|

Кt |

Кq |

Кt |

Кq |

Кt |

Кq |

|

|

Непосредственно |

1,3 |

1,85 |

1,2 |

1,4 |

1,05 |

1,15 |

|

Наклоненными |

||||||

|

с высоты не более 4м |

1,15 |

1,4 |

1,1 |

1,2 |

1 |

1,1 |

|

с высоты более 4м |

1 |

1,2 |

1 |

1,1 |

1 |

1,05 |

|

Сосредоточенно, |

0,95 |

1,1 |

1 |

0,95 |

1 |

1 |

|

Сосредоточенно, |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Сверху |

||||||

|

настилающимися струями |

0,95 |

1,1 |

1 |

1,05 |

1 |

1 |

|

коническими строями |

1,05 |

1,1 |

1 |

1,05 |

1 |

1 |

|

плоскими струями |

1,1 |

1,2 |

1,05 |

1,1 |

1 |

1 |

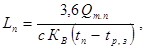

18. Расход воздуха для воздушного

отопления, не совмещенного с вентиляцией или кондиционированием, куб. м/ч, следует

определять по формуле (8) Приложения 17 СНиП, если удаление воздуха

производится из рабочей зоны. При удалении воздуха из верхней зоны, расход его

для воздушного отопления рекомендуется определять по формуле (15), отличающейся от

формулы (8) СНиП введением коэффициента КВ:

где коэффициент воздухообмена

равен КВ = 0,9;

Qт,п

— тепловой поток для отопления, Вт;

tп

— температура подогретого воздуха, град. С;

tp,з

— температура воздуха в рабочей зоне, град. С;

с — теплоемкость воздуха,

1,2 кДж/куб. м · град. С.

19. Для

воздушного отопления, совмещенного и несовмещенного с вентиляцией или кондиционированием

воздуха, разность температур приточного подогретого воздуха и воздуха в рабочей

зоне Dtп

= tп — tp,з

рекомендуется принимать не более полученной по формулам:

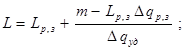

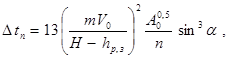

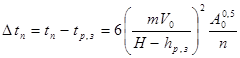

а) при наклонной подаче воздуха

сверху в направлении рабочей зоны по рис. 2а:

но не более, чем при

вертикальной подаче по формуле (17):

б) при вертикальной подаче

воздуха вниз по рис. 2д:

в) при сосредоточенной

горизонтальной подаче воздуха в верхней зоне по рис.

2б:

(18)

где:

m

— скоростной коэффициент воздухораспределителя, принимаемый по прил. 2;

n

— температурный коэффициент воздухораспределителя, принимаемый по прил. 2;

Н — высота оси

воздухораспределителя, м, от пола;

hр,з

— высота рабочей зоны, м;

a — угол наклона оси струи к горизонтали, град.;

V0

— скорость движения воздуха при выходе из воздухораспределителя, м/с;

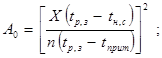

А0 — расчетная

площадь воздухораспределителя, кв. м, по прил. 2;

Ап — площадь

поперечного сечения помещения в плоскости, перпендикулярной начальному направлению

струи, приходящаяся на одну струю, кв. м.

При наклонной подаче воздуха в формуле (16)

превышение оси приточной струи над уровнем рабочей зоны Н — hр,з не должно быть менее 2

м. Если в результате расчета воздухораспределителя в режиме вентиляции или

отопления для системы вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением,

предельная рабочая разность температур Dtп окажется меньше требуемой при расходе

приточного воздуха, равном расходу в теплый период года, то следует принять

расход воздуха по теплому периоду, а недостающий тепловой поток для отопления

помещения подавать дополнительной системой отопления.

Расчет расхода воздуха — см. пример 1.

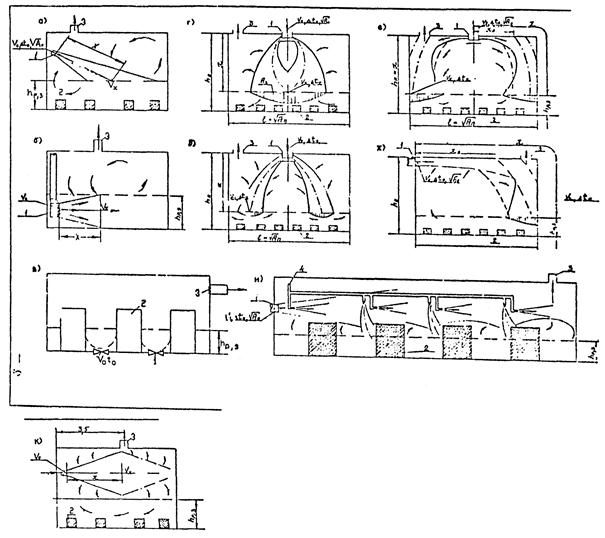

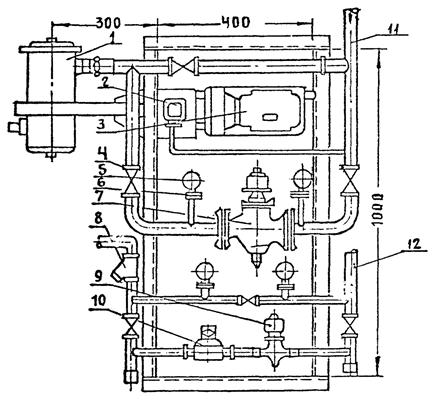

Рисунок

2. Способы подачи воздуха в производственные помещения:

1 — воздухораспределитель; 2 —

источник выделения теплоты; 3 — вытяжное устройство; 4 — воздуховод;

X — расчетная длина струи приточного воздуха, м; Х0

— длина струи до места отрыва от потолка, м.

3. Расходы воздуха для тамбур-шлюзов и для

обеспечения дисбаланса воздуха в помещениях

20. Тамбуры-шлюзы предназначены

для повышенной изоляции помещений, у которых они устраиваются (в дальнейшем

«защищаемые помещения») и уменьшения перетекания воздуха из них в соседние

помещения или коридор. Наибольшее перетекание воздуха происходит при открытии

дверей, поэтому в тамбурах-шлюзах применяются самозакрывающиеся двери с

пружинами или с противовесами. Более надежны двери с электромагнитным затворам,

не позволяющим одновременное открытие обеих дверей тамбура-шлюза. Такой затвор

устраивается в тамбурах-шлюзах при помещениях со строгим технологическим

режимом, при кондиционировании воздуха первого класса и в «чистых» комнатах. В

аварийных ситуациях и при пожарах замки дверей разблокируются.

Для уменьшения перетекания

воздуха при закрытых дверях в тамбур-шлюз подается наружный воздух с расходом,

обеспечивающим давление на 20 Па выше, чем в защищаемом помещении. Давление 20

Па является нормативным, установленным ГУПО МВД СССР, хотя величина его ни

теоретически, ни экспериментально не обоснована и не привязана к давлениям

воздуха в помещениях, которые разделяются тамбуром-шлюзом. В зависимости от

баланса между притоком и вытяжкой воздуха, а также под влиянием теплового и

ветрового давлений в процессе эксплуатации в защищаемом помещении могут

создаваться весьма различные давления воздуха. Например, в здании высотой 30 м,

при ветре со скоростью 5 м/с, при переходных условиях и открытых окнах с

наветренной стороны может создаваться давление порядка 30 Па. При этом в

тамбуре-шлюзе должно поддерживаться давление 30 + 20 = 50 Па.

Давление воздуха в помещении

непрерывно изменяется в зависимости от скорости и направления ветра и разности

температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому в проектах целесообразно

предусматривать некоторую минимальную разность давлений между защищаемым и

смежными помещениями, если она не задана по технологическим и другим факторам.

Положительное давление предусматривается в помещениях с кондиционированным

воздухом и отрицательное в помещениях с выделением вредных веществ. Для «чистых

помещений» п. 4.52 СНиП делается исключение из этого правила.

На основании задания, расчета или

анализа воздушных режимов здания следует установить вероятное максимальное и

минимальное давление воздуха в защищаемом помещении и в соответствии с этим

режим давлений в тамбуре-шлюзе. Постоянство подпора или разрежения по отношению

к защищаемому помещению достигается регулированием приточных и вытяжных систем

вентиляции. При отсутствии возможности провести описанные расчеты давлений в

помещении расход воздуха, куб. м/ч в тамбур-шлюз рекомендуется определять

задавшись избыточным давлением в помещении 10 или минус 10 Па, по формуле:

где:

m — коэффициент расхода, равный 0,62;

А — площадь щелей в

каждой двери тамбур-шлюза, кв. м;

r — плотность приточного, зимой подогретого воздуха,

принимаемая 1,2 кг/куб. м;

n

— показатель степени, принимаемый 0,5 при щелях 1 мм и более и 0,67 — при щелях

шириной менее 1 мм;

DР1

— избыточно давление в тамбуре-шлюзе по отношению к избыточному давлению

воздуха в защищаемом помещении, при рекомендуемых расчетных условиях 20 + 10 =

30 Па или 20 — 10 = 10 Па;

DР2

— избыточное давление в тамбуре-шлюзе по отношению к коридору или смежному

помещению соответственно 30 или 10 Па.

К = 2882 при n = 0,5 и 3143 при n =

0,67.

Расчеты — см. примеры 2 и 3.

Минимальный расход воздуха,

подаваемого в тамбур-шлюз (двери закрыты), по СНиП — 250 куб. м/ч.

21. Дисбаланс воздуха между

смежными помещениями, разделенными дверями, устанавливается на тех же

основаниях, что и для тамбура-шлюза. Поддержание постоянной разности давлений

между двумя помещениями достигается регулированием производительности приточных

и вытяжных вентиляционных систем. Расчет расхода воздуха через щели дверей

рассчитывается по формуле

(19) при DР2

= 0; DР1 принимается

+ 10 Па. Минимальный расход воздуха через закрытую дверь согласно СНиП равен

100 куб. м/ч.

4. Расходы воздуха для воздушных завес

22. Расход воздуха для

шиберующих и смесительных воздушных (ВЗ) и воздушно-тепловых завес (ВТЗ)

рекомендуется определять по Справочнику проектировщика [4, 19] по «Указаниям» [10] — [15].

Влияние ветра в соответствие с

требованиями п. 4.71 СНиП в расчетах ВЗ и ВТЗ учитывается при определении

расчетной разности давлений, которую следует определить расчетом воздушного

режима здания с учетом гравитационного и ветрового давления и дисбаланса,

создаваемого системами приточной или вытяжной вентиляции с механическим

побуждением.

Расход воздуха, согласно п. 4.71

СНиП, следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость

ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах Б

меньше, чем при параметрах А, то воздухонагреватели следует проверять на

параметры А.

23. Типовая документация по

воздушно-тепловым завесам:

а) Воздушно-тепловые завесы для

ворот промышленных зданий, серия 1.494-2 [13].

б) Воздушно-тепловые завесы с

центробежными вентиляторами, серия 5.904-7 [19].

в) Автоматическое управление и

силовое электрооборудование воздушно-тепловых завес с центробежными

вентиляторами, серия 904-02-8* [15].

Примечание: Михневским заводом вентиляционных заготовок серийно

выпускаются воздушно-тепловые завесы ЗТ.В2-25.01.УЗ для ворот с размерами

проема 3×3 м и ЗТ.В2-28.01-УЗ для ворот с размерами 3,6×3,6 м.

Технические данные этих завес приведены в технических условиях ТУ

36.19.24.08-001-87.

5. Распределение воздуха в помещениях

24. Способ подачи воздуха

следует выбирать с учетом деления производственных помещений на две категории.

К первой категории относятся

помещения высотой 6 — 8 м и более. Это основные цеха заводов

автомобилестроения, вагоностроения, судостроения, химического машиностроения,

домостроительных комбинатов и т. п. с пролетами шириной от 12 до 36 м и кратностью

воздухообмена до 5 — 7 1/ч, при удельных расходах воздуха 25 — 75 куб. м/(кв. м

· ч). Особых технологических требований к равномерности распределения

параметров воздуха по рабочей зоне этих цехов не предъявляется.

Ко второй категории относятся производственные

помещения высотой менее 6 — 8 м (основные цеха заводов радиотехнической,

электронной, приборостроительной, станкостроительной, легкой промышленности и

т. п.). Помещения, как правило, размещаются в многоэтажных зданиях с пролетами

шириной 6, 9 и 12 м. Кратность воздухообмена 10 и более обм. 1/ч, при удельных

расходах воздуха 20 — 80 куб. м/(кв. м · ч). В некоторых из этих помещений

технологический процесс существенно зависит от равномерности распределения

параметров воздуха в рабочей зоне.

25. Для производственных

помещений первой категории с незначительными избытками явной теплоты

рекомендуются следующие способы подачи приточного воздуха:

а) наклонными струями в

направлении рабочей зоны (рис. 2а) через воздухораспределители

типа НРБ, РВ и ВBP;

б) непосредственно в рабочую

зону (рис. 2б, в) через

воздухораспределители типа РР, РВ, РРНП, УНВ (напольные вихревые) ВЭПш (в

режиме вентиляции);

в) смыкающимися, не смыкающимися

и настилающимися коническими струями сверху вниз с высоты не более 8 м (рис. 2г, д, е) через воздухораспределители типа

ВР, ПРМ (плафоны) и ВК;

г) сосредоточенно выше рабочей

зоны (рис. 2ж, и, к) через

воздухораспределители типа ВСП, ВГКм, РР, РВ и с использованием направляющих

сопел (рис. 2и).

26. Для производственных

помещений первой категории со значительными избытками явной теплоты рекомендуется

подача:

а) непосредственно в рабочую

зону (рис. 2а) через решетки РБ, РР, РРНП и

через напольные воздухораспределителя типа УВН (рис.

2в, телефонные станции, помещения ЭВМ);

б) в направлении рабочей зоны

наклоненными струями с высоты, как правило, не более 4 м (рис. 2а) через воздухораспределители типа НРВ, РВ и ВВР.

27. Для производственных

помещений второй категории рекомендуются следующие способы подачи воздуха:

а) сверху вниз веерными (рис. 2г, д) коническими струями через

воздухораспределители типа ВР, ВДШп и ПРМ;

б) сверху вниз настилающимися

компактными и неполными веерными струями — (рис.

2е, ж) через воздухораспределители (решетки) типа РР и РВ;

в) сверху вниз плоскими струями

через перфорированные воздухораспределители типа ВПК или через щелевые выпуски;

г) непосредственно в рабочую

зону закрученными струями через воздухораспределители типа ВЭПш (рис. 2б) или через напольные воздухораспределители типа УВН

(рис. 2в).

28. Для помещений общественных

зданий высотой более 5 — 6 м (залы, аудитории) рекомендуется подача воздуха

наклоненными вниз компактными или плоскими струями, направленными в сторону

экрана иди спортивную площадку через воздухораспределители типа РР, РВ, РРНП*

и ВПФ*, располагаемые выше обслуживаемой зоны. Воздухораспределители

допускается устанавливать в боковых стенах.

Допускается подавать воздух

компактными вертикальными струями через воздухораспределители типа РРНП*

и ВПФ*.

Основные характеристики

воздухораспределителей приведены в прил. 2.

*

воздухораспределители для общественных зданий, рабочая документация на которые

разработана ЦНИИЭП инженерного оборудования.

29. Подачу воздуха наклоненными

струями в рабочую зону по рис. 2а в

помещения с кратностью воздухообмена менее 3 — 5 1/ч, при удельном расходе

воздуха 12 — 40 куб. м/(кв. м · ч), рекомендуется осуществлять с высоты не

более 4 м; в помещения с большей кратностью воздухообмена с высоты более 4 м.

30. В помещениях с

крупногабаритным технологическим оборудованием (высотой более 3 м)

предпочтительна подача воздуха:

— непосредственно в рабочую зону

по рис. 2б;

— наклоненными струями в

пространство между технологическим оборудованием по рис. 2а;

— сосредоточенно с

использованием направляющих сопел по рис. 2и

или закрученными струями из напольных воздухораспределителей рис. 2в. [16].

31. Отопительно-вентиляционные

системы с направляющими соплами (рис. 2и)

рекомендуется применять в помещениях, длина которых не более чем в 2 раза

превышает эффективную длину сосредоточенных струй, а также если

сосредоточенными струями нельзя подать необходимое количество теплоты или

холода. Системы по рис. 2и могут применяться

при работе систем с переменным расходом воздуха.

32. В помещениях конструкторских

и проектных бюро, контор рекомендуется подавать воздух в направлении окон через

воздухораспределители типа РР, РВ и РРНП*, установленные выше

обслуживаемой зоны или непосредственно под окнами через воздухораспределители

эжекционных кондиционеров доводчиков (ЭКД). Такая подача воздуха уменьшает

отрицательное воздействие ниспадающих холодных токов от окон.

33. В помещениях высотой менее 5

— 6 м или в отдельные зоны, имеющие подшивной потолок (торговые залы, балконы

зрительных залов, трибуны спортивных залов), рекомендуется подавать воздух

настилающимися веерными струями через воздухораспределители типа ВДШп и ПРМ (рис. 2е).

При наличии на потолке выступающих

конструкций (балки, ригели, ребра), а также светильников с большими

тепловыделениями рекомендуется подавать воздух коническими и неполными веерными

струями на высоте 3 — 6 м через воздухораспределители типа ПРМ, ВК*,

РВ и РРНП*.

34. В системах с переменным

расходом воздуха, подачу воздуха рекомендуется осуществлять через

воздухораспределители, позволяющие изменять угол наклона (ВВР) или угол наклона

и форму струи от веерной до смыкающейся конической (ВР и ПРМ) и от неполной

веерной до компактной (РВ), а также отопительно-вентиляционными системами с

направляющими соплами.

35. Расчет воздухораспределения

следует производить в соответствии с «Рекомендациями по выбору и расчету систем

воздухораспределения», серия А3-669, М., 1979 г. [3] и по выпускам «О» соответствующей серии

типовых чертежей (см. приложение 3).

36. Расчет воздухораспределения

с направляющими соплами следует выполнять по «Рекомендациям по расчету

отопительно-вентиляционных систем с направляющими соплами», М., ЦНИИПЗ, Лен.

ПСП, ВНИИОТ, 1984 г. [16].

37. Расчет воздухораспределения

в помещениях общественных зданий следует выполнять по «Рекомендациям по расчету

воздухораспределения в общественных зданиях», М., ЦНИИЭП инженерного

оборудования, 1981 г. [17].

6. Распределение воздуха для достижения равномерной

температуры по площади помещения

38. В пунктах 38 — 44 приводятся

дополнительные расчеты распределения воздуха в помещениях, в которых

кондиционирование воздуха должно обеспечить равномерное распределение

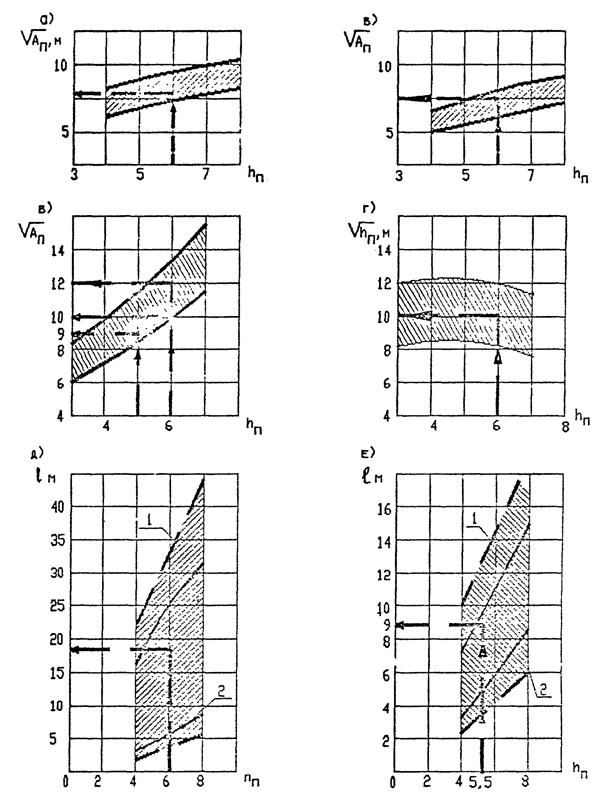

температуры по их площади. С этой целью по рис.

2 следует выбрать одну из следующих схем:

а) выпуск воздуха из плафонов

струей по схеме на рис. 2г; расчет

проводится по номограмме на рис. 3а или рис. 3б, если струе обеспечена скоростная

характеристика, соответственно т = 1,1 или 3,6;

б) выпуск настилающейся струей

по схеме на рис. 2е или конической рис. 2д, расчеты производятся соответственно по

номограмме на рис. 3в

или рис. 3г;

в) выпуск

воздуха из решетки струей настилающейся на потолок по схеме на рис. 3ж, расчет следует производить по

номограмме на рис. 3д

или рис. 3е,

обеспечив скоростной коэффициент m = 6 и ширину струи не более bмакс =2 (lп

+ hп — hр,з)/m; при m = 2,4 — ширина

струи может быть увеличена вдвое; здесь lп,

hп, hр,з

— длина помещения или его зоны в направлении распространения струи, высота

помещения и рабочей зоны, м;

г) ширина струи при выпуске

воздуха из плафонов не должна быть более 0,7 lп

и площадь зоны Ап = 0,7 · l2.

Расчет — см. пример 5.

Число воздухораспределителей,

размещаемых в помещении:

N

= Ап/Аз (20)

где:

Ап, Аз

— площадь помещения и площадь зоны, обслуживаемая одним воздухораспределителем,

кв. м.

39. Расчетная

площадь воздухораспределителя, А0, кв. м, определяется по

формуле:

(21)

в дальнейшем заменяется

расчетной площадью ближайшего из типовых воздухораспределителей.

Здесь m — скоростной

коэффициент воздухораспределителя, принимаемый по прил. 2;

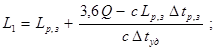

L1

= 0,000278 L0 — расход воздуха, куб.

м/с, через каждый воздухораспределитель; L0

куб. м/ч — выбирается из рекомендуемых величин в прил. 2;

К1, К2,

К3 — соответственно коэффициенты неизотермичности,

взаимодействия и стеснения струи; для осесимметричных и конических струй из

плафонов:

для веерных струй из плафонов и

компактных и неполных веерных струй из решеток К = 1;

К2 = 1 — для

струй всех типов;

К3 = 0,9 — для

осесимметричных струй из плафонов;

0,8 — для конических струй из

плафонов и компактных или неполных веерных из решеток;

n

— температурный коэффициент воздухораспределителя, принимаемый по прил. 2;

Нр, hр,з — высота

установки воздухораспределителя над полом и высота рабочей зоны, м;

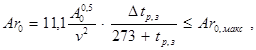

Аr0

— критерий Архимеда, определяемый по формуле (27);

vx

— скорость воздуха, м/с на оси струи в месте ее поступления в рабочую зону,

связанная с нормируемой величиной vр,з,

м/с, зависимостью vx = Кvр,з, где К —

коэффициент, принимаемый в соответствии с прил. 6 к СНиП; в начале расчета

величину коэффициента К принимают равной 1; затем уточняют;

х — длина струи,

определяемая по рис. 3.

Типоразмер

воздухораспределителя, А0, должен находиться в пределах,

рекомендуемых значений расхода воздуха, указанных в прил. 2.

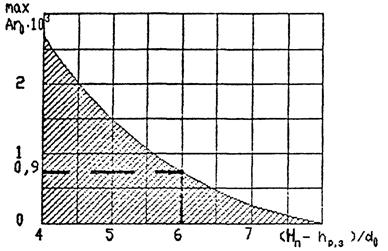

40. Максимальную рабочую

разность температур приточного воздуха Dtмакс град. С, при которой отклонение

температур по площади рабочей зоны не превысит допустимой величины* следует

определять, принимая предварительно К1 = 1 по формуле:

(23)

где:

К1, К2,

К3, х — по предыдущему;

n — температурный

коэффициент струи по табл. 4;

Ква —

коэффициент вариации распределения температуры по площади рабочей зоны, равный

0,8 при подаче воздуха через плафоны компактными осесимметричными и коническими

струями и 1,5 — при подаче воздуха через плафоны веерными струями или через

решетки.

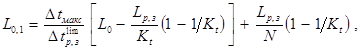

41. Расход воздуха L0, куб. м/ч, через каждый

воздухораспределитель, при Dtмакс < Dtр,з

подлежит уточнению по формуле:

где:

Kt

— коэффициент воздухообмена, по табл. 1 и 2;

Если L0,1

> L0, то расход воздуха через

воздухораспределитель принимают равным L0,1

и снова по п. 39

определяют А0 и повторяют расчет.

42. Для соблюдения расчетной

схемы развития струи расстояние X0, м, до места отрыва струи

от потолка должно удовлетворять формулам (26) — (28):

— для веерной струи по схеме на рис. 2е

(25)

— для компактной или неполной

веерной струи, выпускаемой через решетку:

(26)

* Исследования проводились при Dtот = 2 град. С.

— для конической струи должно

выполняться условие:

где:

—

определяется по рис. 4;

А0 — расчетная площадь, кв. м, выбранного

воздухораспределителя по прил. 2;

А3 — площадь

зоны, кв. м, обслуживаемой одним воздухораспределителем;

m,

n — по предыдущему;

Dtр,з — равно или Dtмакс.

7. Воздушное душирование рабочих

мест

43. Воздухораспределители для

душирования рабочих мест следует принимать с устройствами для регулирования

расхода и направления струи в горизонтальной плоскости на угол до 180 град. и в

вертикальной плоскости — на 30 град. (СНиП, п. 4.79). Рекомендуется применять

воздухораспределители серии 5.904-31 УВД-1, УВД-2 и УВД-3 [18], [19]. С расчетной

площадью соответственно 0,17; 0,38; и 0,68 кв. м., имеющие скоростной

коэффициент m = 6 и температурный n =4,9.

44. Расстояние от

рабочего места до воздухораспределителя воздушного душа следует принимать

не менее 1 м, направляя воздушную струю:

а) на грудь рабочего

горизонтально или сверху под углом 45 град., при облучении тепловым потоком

плотностью 140, Вт/кв. м и более;

б) в зону дыхания горизонтально

или сверху вниз при открытых технологических процессах, сопровождающихся

выделением вредных веществ.

45. За расчетные нормируемые

параметры воздушной струи при душировании на постоянном рабочем месте следует

принимать:

а) минимальную температуру

воздушной струи по приложению 3 СНиП, если температура воздуха в рабочей зоне

вне струи выше нормируемой; если температура воздуха здесь ниже нормируемой, то

температуру воздушной струи следует принимать равной максимальной из указанных

в приложении 3 СНиП; при открытых технологических процессах и облучении менее

140 Вт/кв. м температуру воздушной струи принимают равной нормируемой по

приложению 2 СНиП;

б) концентрацию вредных веществ

в воздушной струе, равную ПДК;

в) максимальную скорость

движения воздуха в струе, по приложению 3 СНиП при принятой температуре

воздушной струи и соответствующем тепловом облучении. При открытых

технологических процессах и облучении менее 140 Вт/кв. м скорость движения

воздуха в струе, равной нормируемой по приложению 2 СНиП.

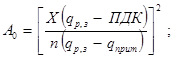

46. Расчетная площадь

воздухораспределителя А0, кв. м, определяется по формулам:

а) при душировании адиабатно

охлажденным воздухом рабочих мест, подверженных облучению тепловым потоком:

Рис. 3. Максимальный размер помещения или его

зоны ,

м;

Ап

— площадь помещения или его зоны, обслуживаемая одним воздухораспределителем, м2;

а — компактной струей из плафонов, рис. 2г,

при m = 1,1; б — то же, при m

= 3,6; в — веерной струей, рис. 2е; г

— конической струей, рис. 2д; д —

настилающейся струей из решетки, рис. 2ж,

при m = 6; 1 — ширина струи «b» минимальная;

2 — ширина струи максимальная; е — настилающейся струей из решетки при m

= 2,4; hп —

высота установки воздухораспределителя.

б) при душировании искусственно

охлажденным воздухом (tприт = tохл) рабочих мест, подверженных

облучению тепловым потоком:

(29)

в) при душировании рабочих мест,

подверженных загрязнению вредными веществами:

где:

Х — расстояние, м, от

места выхода воздушной струи из воздухораспределителя до рабочего места;

n

— температурный коэффициент воздухораспределителя, по п. 43;

tр,з,

qр,з —

соответственно температура, град. С, и концентрация вредных веществ, мг/куб. м,

в воздухе на рабочем месте при неработающем воздушном душе;

tн,с

— нормируемая температура воздуха в струе на рабочем месте, град. С, по прил. 3

СНиП;

tприт,

qприт — соответственно

температура, град. С, по прил. 3 к СНиП и концентрация вредных веществ, мг/куб.

м, не более 0,3 ПДК в воздухе при выходе из воздухораспределителя.

47. Расход воздуха, L0, куб. м/ч, на воздушный душ следует

определять по формулам (см. пример 6):

а) при

расстоянии рабочего места от воздухораспределителя равного или меньше длины

начального участка струи равного , м;

(31)

б) при большем расстоянии:

(32)

где:

m

— скоростной коэффициент воздухораспределителей по п. 48;

Vприт

— скорость выхода воздуха из воздухораспределителя, м/с;

А0 — площадь

расчетного сечения воздухораспределителя, кв. м;

Х — расстояние от места

выхода воздушной струи до рабочего места, м.

8. доувлажнение воздуха помещений

48. Для поддержания высокой

относительной влажности воздуха в производственных помещениях применяются

системы доувлажнения (местного увлажнения) воздуха, работающие с

непосредственным распылением воды в помещении, если такой способ не

противоречит технологическим или другим требованиям. Для доувлажнения

рекомендуется вводить в помещение в пределах от 0,5 до 2 г влаги на кг подаваемого

воздуха.

Автоматическая установка

доувлажнения воздуха типа «Туман» имеет следующую характеристику:

1. Напряжение питания 220/127 (+

10 — 15 %) В.

2. Напряжение питания

электровентилей, реле давления — 24 В.

3. Предел регулирования к

относительной влажности — от 30 до 90 %.

4. Производительность установки

при работе 40 форсунок, по распыляемой воде — 200 л/ч, при расходе 160 — 220

куб. м/ч сжатого воздуха.

5. Давление воды — 130 — 160

кПа, а давление воздуха — 200 — 600 кПа.

6. Температура окружающей среды

+ 5 — + 50 град. С. Установка поставляется в виде комплекта приборов и

собирается на месте монтажа.

Пример компоновки щита

управления показан на рис.

5.

Ограждение щита управления

должно быть выполнено в соответствии с категорией помещения, в котором он

устанавливается, и классов пожаровзрывоопасности по ПУЭ. Рабочие чертежи

ограждения щита выполняются проектной организацией.

В комплект заводской поставки входят

приборы, указанные в табл.

3.

Трубопроводы и арматура для

сжатого воздуха и воды, подвески для трубопроводов и хомуты для установки

форсунок заводом не поставляются.

49. Расход воды для двусторонних

форсунок с двумя факелами следует принимать 5 л/ч воды и односторонней (с одним

факелом*) — 2,5 л/ч воды. Для получения такой производительности

должно быть обеспечено давление перед форсункой: воды 20 кПа и сжатого воздуха

110 кПа.

* Для

получения форсунки с одним факелом при монтаже заглушается одно из выходных

отверстий.

Расход сжатого

воздуха составляет 4 куб. м/ч на распыление 5 л/ч воды.

При этих условиях длина видимого

водяного факела форсунки составляет 3 — 4 м, а конечный диаметр его 1 — 1,5 м.

50. Принято устанавливать не

менее одной форсунки на каждые 60 кв. м площади помещения. При этом необходимо

учитывать направление и размеры факела распыляемой воды с тем, чтобы факел не

встречал на своем пути препятствий. Форсунки следует располагать над проходами

между оборудованием.

При разделении форсунок на

группы, обслуживаемые одним узлом управления, рекомендуется:

а) число групп форсунок должно

быть минимальным;

б) узел должен обслуживать не