По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала «Квант»

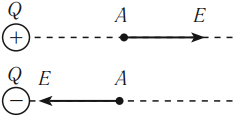

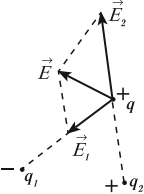

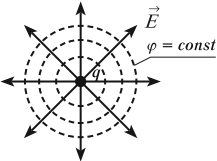

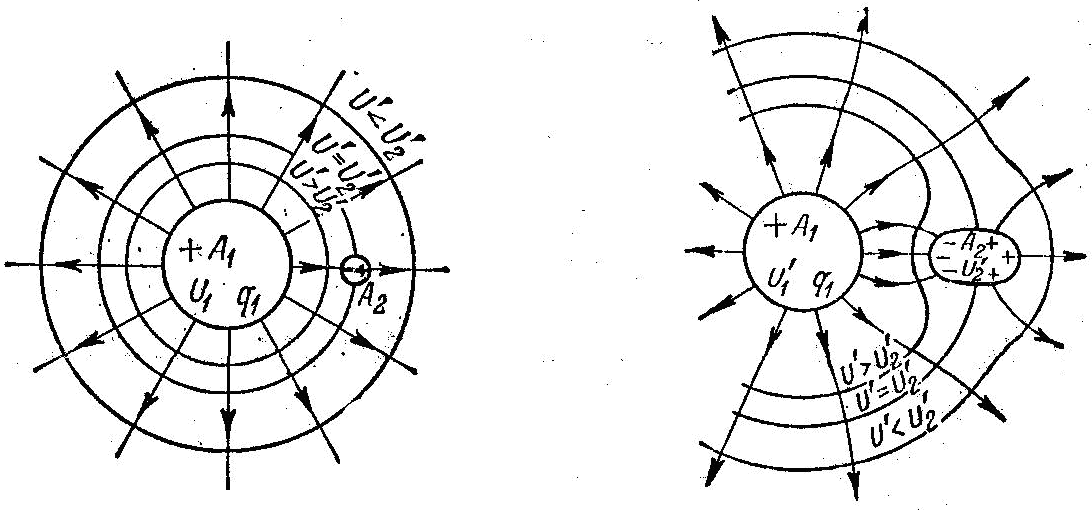

Каждая точка электрического поля характеризуется векторной величиной – напряженностью поля. Напряженность поля в данной точке равна силе, действующей на положительный пробный заряд, помещенный в эту точку, и отнесенной к единице заряда. Это – силовая характеристика электрического поля.

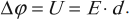

При перемещении электрического заряда в поле совершается работа. Электростатическое поле обладает очень важным свойством потенциальностью: работа по перемещению заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории. Это позволяет ввести понятие напряжения (или разности потенциалов). Напряжение U между двумя точками поля (*Под словами «пояс», «электрическое поле» здесь и в дальнейшем мы будем понимать электростатическое поле, то есть поле, созданное неподвижными зарядами.) равно работе, совершаемой электрическим полем по перемещению единицы положительного заряда из одной точки в другую.

В отличие от напряженности, определенной в отдельно взятой точке, напряжение характеризует две точки ноля. Если зафиксировать одну точку, выбрав ее за начало отсчета, то любая точка поля будет иметь определенное напряжение по отношению к выбранной точке. Это напряжение называют потенциалом φ. Очевидно, что началу отсчета соответствует нулевой потенциал. Чаще всего нулевой потенциал приписывается точке, бесконечно удаленной от заряда, создающего поле. В этом случае потенциал φ некоторой точки поля равен работе, совершаемой электрическим полем по перемещению единицы положительного заряда из этой точки в бесконечность. Это – энергетическая характеристика электрического поля.

Иногда задавать в каждой точке скалярную величину – потенциал φ – удобнее, чем векторную величину напряженность . Естественно, что эти две величины должны быть связаны друг с другом.

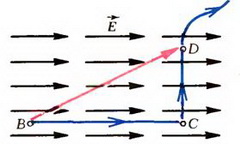

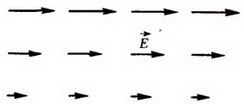

Рассмотрим вначале однородное электрическое поле. Его напряженность одинакова во всех точках; силовые линии такого поля – параллельные прямые (рис. 1).

Рис. 1

Найдем разность потенциалов между точками B и D. Потенциал φB точки B равен работе по перемещению единицы заряда из этой точки в бесконечность. Форма траектории при подсчете работы не имеет значения, поэтому будем перемещать заряд сначала по отрезку BC потом по отрезку CD а затем из точки D в бесконечность. Сила, действующая на единицу заряда со стороны электрического поля, равна напряженности. На отрезке ВС работа этой силы равна E·l, где E – проекция вектора напряженности на силовую линию, a l – длина отрезка ВС. На отрезке CD сила работы не совершает, так как она перпендикулярна перемещению. Наконец, работа по перемещению единицы заряда из точки D в бесконечность равна потенциалу φD. Поэтому:

Для того чтобы формула (1) давала правильный знак разности потенциалов, величине l надо приписывать определенный знак в зависимости от расположения точек B и C на силовой линии. Будем считать, что l – это проекция вектора BD на направление силовой линии. Тогда знак положителен, если точка C лежит «ниже» по силовой линии, чем точка B и отрицателен в противоположном случае. Для случая, изображенного на рисунке 1, l > 0, и разность потенциалов

Итак, в однородном электрическом иоле между напряженностью и разностью потенциалов имеется простая связь, даваемая формулой (1).

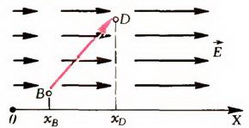

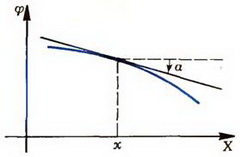

Какова связь между потенциалом и напряженностью в случае неоднородного электрического поля? В таком поле напряженность меняется от точки к точке. Пусть, для простоты рассуждений, изменение напряженности происходит только в одном направлении, которое примем за ось ОХ (рис. 2).

Рис. 2

Тогда напряженность поля зависит только от координаты x:

. Ясно, что в небольших участках пространства напряженность меняется мало, и электрическое поле там можно приближенно считать однородным. Возьмем близкие точки B и D и найдем разность потенциалов между ними. Воспользуемся формулой (1). Потенциал так же, как и напряженность, зависит только от координаты x (*Плоскость x = const эквипотенциальна, так как при перемещении единицы заряда в этой плоскости электрическое поле работы не совершает.):

Проекция вектора на ось ОХ равна разности координат точек D и B:

Таким образом, для близких точек B и D получаем:

или

Чтобы формула (2) стала точной, надо устремить точку B к точке D и найти предел, к которому стремится правая часть при неограниченном сближении точек:

Легко увидеть, что правая часть формулы (3) – это производная потенциала, взятая с обратным знаком. Таким образом, в неоднородном электрическом поле связь между потенциалом и напряженностью в каждой точке следующая:

Знак минус в формуле (4) означает, что потенциал убывает вдоль силовой линии: поскольку проекция напряженности на силовую линию

Если нарисовать график зависимости φ от x, то тангенс угла наклона α касательной к графику в каждой его точке равен производной

Рис. 3

Рассмотрим теперь несколько конкретных задач.

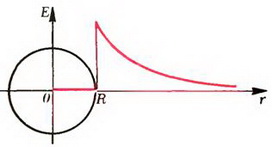

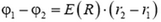

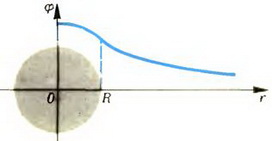

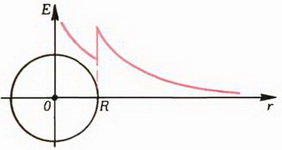

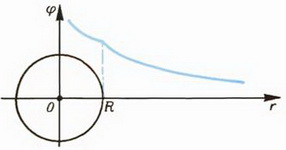

Задача 1. Сфера радиуса R имеет заряд Q. Найти зависимость напряженности и потенциала от расстояния r от центра сферы. Нарисовать графики.

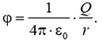

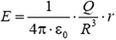

Найдем вначале напряженность поля. Внутри сферы электрического поля нет: при r < RE = 0. Вне сферы напряженность поля такая же, как у точечного заряда Q помешенного в центр сферы: при r> R проекция напряженности на выбранное направление от центра

а

б

Рис. 4

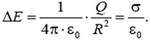

Величину скачка ΔE можно выразить через поверхностную плотность заряда

Заметим, что это общее свойство электростатического поля: на заряженной поверхности его проекция на направление нормали всегда испытывает скачок

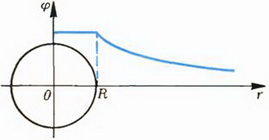

Выясним теперь, как меняется потенциал φ в зависимости от r. Мы уже знаем, что в любой точке тангенс угла наклона касательной к графику потенциала должен совпадать со значением проекции напряженности (взятой с противоположным знаком). При 0 < r < RE = 0, и, следовательно, во всех этих точках касательная к графику потенциала должна быть горизонтальной. Это означает, что на участке 0 < r < R потенциал не меняется: φ = const.

Вне сферы, при r > R производная

Может ли потенциал испытать скачок на поверхности сферы, то есть при r = R? Очевидно, что нет. Скачок потенциала означал бы, что при перемещении единичного заряда между двумя очень близкими точками 1 и 2 электрическое поле совершало бы конечную работу:

должно оставаться конечным при

График зависимости φ от r изображен на рисунке 4, б.

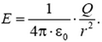

Задача 2. Шар радиуса R равномерно заряжен по всему объему. Полный заряд тара Q. Нарисуйте графики зависимости напряженности и потенциала от расстояния r от центра шара.

Такой шар можно представить себе состоящим из большого числа тонких заряженных сфер, вложенных одна в другую. Каждая сфера внутри себя поля не создает, а вне создает поле такое же, как точечный заряд, помещенный в ее центр. Поэтому вне шара, при r > R напряженность такая же, как напряженность поля точечного заряда Q помещенного в центр шара:

Внутри шара, на расстоянии R поле создают только сферы с радиусами от 0 до r (для сфер большего радиуса рассматриваемая точка находится внутри них). Следовательно, напряженность на расстоянии s от центра шара такая же, как напряженность поля точечного заряда Qr. помещенного в центр шара, где Qr – суммарный заряд всех сфер с радиусами от 0 до r, то есть заряд шара радиуса r. Если на шар радиуса R приходится заряд Q, то на шар радиуса r будет приходиться заряд

Таким образом, внутри шара напряженность поля

На поверхности шара, в точке r = R напряженность скачка не испытывает. Это находится в соответствии с общим правилом, так как поверхностная плотность заряда в данном случае равна нулю: шар заряжен однородно, и на бесконечно тонкий поверхностный слой приходится бесконечно малый заряд.

График зависимости E от r показан на рисунке 5, a.

а

б

Рис. 5

Нарисуем теперь график потенциала. Производная от потенциала

всегда отрицательна (E ≥ 0). Поэтому с увеличением r потенциал должен монотонно убывать. В точке r = 0 производная потенциала равна нулю. Следовательно, касательная к графику в. этой точке горизонтальна: в точке r = 0 потенциал имеет максимум. В точке r = R ни потенциал, ни его производная скачков не испытывают. Первое следует из общего правила для потенциала, о втором мы уже говорили выше. Поэтому кривые, изображающие зависимость потенциала от расстояния при r < R и r > R в точке r = R должны сопрягаться – гладко без излома переходить одна в другую. При

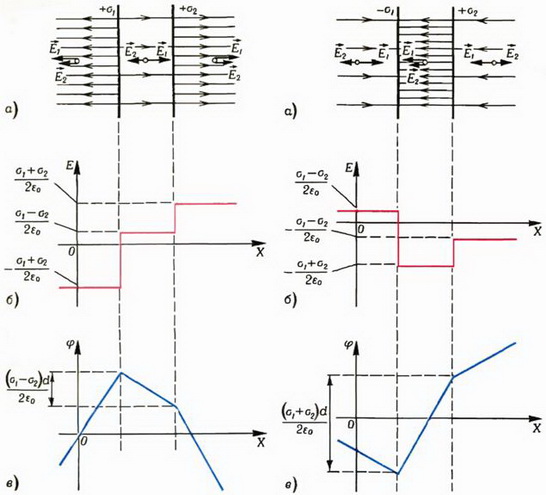

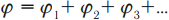

Задача 3. Две плоскости расположены параллельно друг другу на расстоянии d и заряжены с поверхностной плотностью заряда σ1 и σ2 соответственно. Нарисовать графики зависимости напряженности поля и потенциала от координаты x (ось ОХ перпендикулярна пластинам). Рассмотреть случаи одноименных (рис. 6, а) и разноименных (рис. 7, а) зарядов на пластинах.

Рис. 6 Рис. 7

Каждая плоскость создает по обе стороны от себя однородное электрическое поле, напряженность которого

Воспользовавшись принципом суперпозиции, для случая одноименных зарядов приходим к графику, показанному на рисунке 6, б, а для разноименных – к графику на рисунке 7, б. Скачки напряженности опять соответствуют общему правилу:

Соответствующие графики для потенциалов показаны на рисунках 6, в и 7, в. На отдельных участках зависимость потенциала от координаты – линейная, так как напряженность поля постоянна. Изломы происходят в тех местах, где напряженность поля испытывает скачок.

Заметим, что в данной задаче потенциал не стремится к нулю при

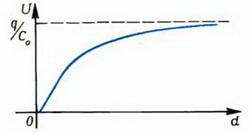

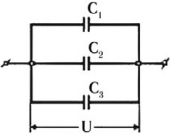

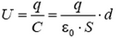

Задача 4. Две одинаковые параллельные пластины имеют заряды +q и –q. Как меняется разность потенциалов U между пластинами при увеличении расстояния d между ними? Нарисуйте график зависимости U от d.

Пока расстояние между пластинами значительно меньше их размеров, такую систему можно считать плоским конденсатором. Тогда

Рис. 8

Это соответствует тому, что напряженность поля

Краевые эффекты часто оказываются существенными при решении электростатических задач, связанных с законом сохранения энергии, рассмотрим, например, такой вариант ускорителя электронов.

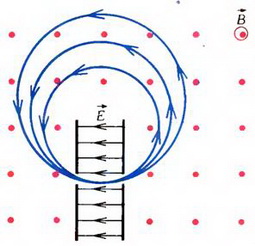

Задача 5. В пластинах плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов U сделано сквозное отверстие. Конденсатор помещен в постоянное магнитное поле, направленное перпендикулярно электрическому полю в конденсаторе (рис. 9). Электрон влетает в пространство между пластинами конденсатора, ускоряется, приобретая энергию e·U вылетает через отверстие и. двигаясь в магнитном поле по окружности, возвращается в конденсатор. Затем он снова ускоряется, движется по окружности большего радиуса, опять входит в конденсатор и т.д. На первый взгляд кажется, что таким образом можно разогнать электрон до больших энергий, то есть создать ускоритель. Так ли это?

Рис. 9

Оказывается, такой ускоритель работать не будет – не учтен краевой эффект. Вне конденсатора всегда существует слабое электрическое поле, которое тормозит электрон при егодвижении по окружности. Отрицательная работа поля при этом в точности равна положительной работе при разгоне электрона в конденсаторе: работа в электростатическом поле не зависит от формы траектории. Магнитное поле работы не совершает (сила Лоренца перпендикулярна скорости движения электрона). Поэтому полная работа всех сил, действующих на электрон, при его возвращении в начальную точку будет равна нулю, и кинетическая энергия электрона не изменится. Ускоритель работать не будет.

Упражнения

1. Может ли существовать электростатическое поле, у которого силовые линии – параллельные прямые, а абсолютная величина напряженности меняется только в направлении, перпендикулярном силовым линиям (рис. 10)?

Рис. 10

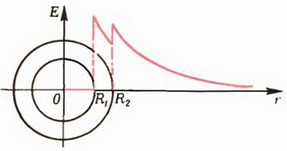

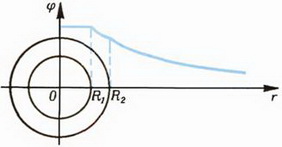

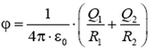

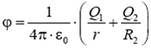

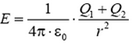

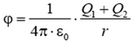

2. Две концентрические металлические сферы радиусов R1 и R2 имеют заряды Q1 и Q2 соответственно. Найдите напряженность и потенциал электрического поля на произвольном расстоянии r от центра сфер. Нарисуйте графики зависимости E от r и φ от r. Рассмотрите случаи одноименных и разноименных зарядов. Как выглядят графики для случая Q1 = –Q2 (сферический конденсатор)?

3. Точечный заряд q окружен металлической сферой радиуса R с зарядом Q. Найдите напряженность поля и потенциал на произвольном расстоянии r от заряда q если он находится в центре сферы; нарисуйте графики зависимости E от r и φ от r. Как изменятся графики, если заряд сместить из центра сферы? Решите ту же задачу для случая, когда металлическая сфера заземлена.

4. Электрон влетает в пространство между пластинами плоского конденсатора так, что его скорость составляет острый угол с направлением силовых линий. Тогда при движении в конденсаторе он будет тормозиться и вылетит с меньшей скоростью; его кинетическая энергии уменьшится. Увеличится ли при этом энергия конденсатора?

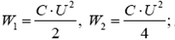

5. Два одинаковых конденсатора емкостью C каждый, один из которых заряжен до напряжения U а второй – не заряжен, соединяют параллельно. Найти энергию системы до и после соединения конденсаторов. Почему эти энергии не равны?

6. Точечный заряд q находится вне незаряженной металлической сферы радиуса R на расстоянии d от ее центра. Найти потенциал сферы.

Ответы.

1. Не может, иначе работа по перемещению заряда по замкнутому контуру была бы отлична от нуля.

2. При R1 > r > 0 напряженность E = 0 и

а

б

Рис. 11

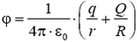

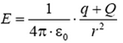

3. При R > r > 0 напряженность

а

б

Рис. 12

4. Энергия конденсатора не изменяется; изменяется энергия взаимодействия электрона и конденсатора (работа по перемещению электрона в бесконечность из начальной и конечной точек не одна и та же).

5.

6.

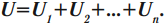

Теорема Гаусса и постулат Максвелла, представленные в интегральной форме, дают возможность решить ряд задач в тех случаях, когда условия симметрии таковы, что в каждой точке замкнутой поверхности интегрирования (поверхности симметрии), охватывающей заряды, вектор напряженности поля (или электрического смещения

)

имеет одно и то же значение и может быть вынесен из-под интеграла.

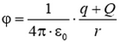

Пример 1. Точечный заряд q = 10-9 Кл помещен в начале сферической системы координат. Определить напряжение между точками а (Ra = 4см, qа = 45°, jа = 0°) и b (Rb = 8см, , qb = 180°, jb = 90°) и напряженность в тех же точках, если окружающей средой является воздух.

Решение.

Решение будем проводить с помощью теоремы Гаусса (1.9), так как среда однородна.

Поскольку поле точечного заряда характеризуется сферической симметрией, то, если в качестве поверхности интегрирования взять поверхность сферы с центром в точке, где расположен заряд (в нашем случае это начало системы координат), то в любой точке на поверхности этой сферы напряженность поля будет иметь одно и то же значение. Направление же вектора будет совпадать с направлением радиуса, то есть перпендикулярно к поверхности сферы. В связи с этим, интеграл по этой поверхности, составленный по теореме Гаусса, можно преобразовать следующим образом:

.

Поскольку данный интеграл (согласно теореме Гаусса) равен отношению заряда, помещенного внутри сферы, к диэлектрической проницаемости среды, то напряженность поля будет определяться соотношением

Еr = q/(4pe0r2).

Здесь индекс r у напряженности проставлен для того, чтобы показать, что напряженность поля имеет одну составляющую, направленную по радиусу.

Отметим, что данная формула полностью соответствует выражению (1.1), полученному из закона Кулона.

Поскольку напряженность электрического поля в данном случае имеет только радиальную составляющую, величина которой является функцией радиуса и не зависит от угловой координаты, то в указанных в исходном задании точках она будет равна:

E(ra)=q/(4pe0ra2)=10-9/(4p?8.85·10-12·0.042)=5.62кВ/м.

E(rв)=q/(4pe0rв2)=10-9/(4p8.85·10-12·0.082)=1.405кВ/м.

Разность потенциалов между точками а и в определяется при помощи выражения (1.6). Эта разность в потенциальном поле не зависит от пути интегрирования. Поэтому, если разбить путь интегрирования на две части и сначала проводить интегрирование вдоль радиуса от точки а до точки, которая является точкой пересечения продолжения этого радиуса с поверхностью воображаемой сферы с центром в начале координат и радиусом rв, а затем проводить интегрирование по любой линии, лежащей на поверхности этой серы от данной точки до точки в, то интеграл вдоль этой линии будет равен нулю, поскольку вектор напряженности поля имеет одну составляющую, направленную вдоль радиуса, а подинтегральным выражением в формуле (1.6) является скалярное произведение вектора напряженности поля и вектора dl, который совпадает с касательной к поверхности сферы.

Таким образом, разность потенциалов между точками а и в будет равна

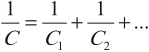

Пример 2. Уединенный проводящий шар радиусом R0 = 6 см, поверхностная плотность заряда которого s = 0,1*10-6 Кл/м2, помещен в диэлектрик (er = 3).

Определить закон изменения напряженности поля и потенциала в функции расстояния r от центра шара, приняв потенциал равным нулю в бесконечности. Рассчитать напряжение между точками, одна из которых лежит на поверхности шара, а другая – на расстоянии 20 см от его поверхности. Вычислить емкость шара.

Решение.

Поле внутри проводящего шара отсутствует. Поле вне шара обладает сферической симметрией, поэтому рассчитывается с помощью теоремы Гаусса точно так же как и для точечного заряда.

Здесь в качестве поверхности интегрирования взята поверхность сферы радиуса r ?

R0 с центром, совпадающим с центром шара.

Заряд шара определяется через поверхностную плотность

q = s·4p·R02.

Таким образом, напряженность поля вне шара имеет только одну радиальную составляющую и равна

Еr = s·R02/(ere0r2) =

0,1·10-6·0,062/(3·8,85·10-12r2).

Потенциал в любой точке вне шара, находящейся на расстоянии r от его центра, определяется с помощью выражения (1.5), которое с учетом того, что напряженность поля направлена вдоль радиуса, будет иметь следующий вид:

Потенциал шара равен потенциалу любой точки, лежащей на поверхности шара (r = R0) U =

13,56/0,06 = 173,8 В.

Разность потенциалов между любыми точками А (r = RA) и В (r = RВ) определяется с помощью следующей формулы:

UA – UВ = 13,56· (1/RA – 1/RВ).

Таким образом, разность потенциалов между точкой, лежащей на поверхности шара, и точкой, отстоящей от поверхности на расстоянии 20 см, равна

UAВ = 13,56· (1/0,06 – 1/0,26) = 173,8 В.

Емкость шара можно определяется выражением (1.19)

С = 4·p·ere0·R0 = 4·p·3·8,85·10-12·0,06 = 2·10-11 Ф.

Пример 3.

Шар из диэлектрика (er = 4) заряжен и расположен в воздухе. Объемная плотность заряда является функцией расстояния r от центра шара: r = k*r,

где k = 0,05p [Кл/м4].

Радиус шара R = 2см. Рассчитать и построить графики изменения потенциала и напряженности поля вдоль радиуса.

Решение. В

данном случае поле также обладает сферической симметрией, но область не однородна. Поэтому здесь удобнее применять постулат Максвелла (1.10).

Так, при 0 ? r ? R где s – сферическая поверхность радиусом r с

центром, совпадающим с центром шара; v – объем, заключенный внутри этой поверхности.

Перепишем уравнение с учетом симметрии поля

Отсюда находим радиальную составляющую вектора электрического смещения:

Dr = 0,25·k·r2.

Напряженность электрического поля, которая также как и вектор электрического смещения направлена по радиусу, внутри шара будет равна

(1.8):

E1r = Dr/ere0 = 0,25·k·r2/ere0.

Вне шара (r ? R) электрическое смещение, исходя из постулата Максвелла, определяется следующим образом:

Следовательно, электрическое смещение и напряженность поля будут равны:

Dr = 0,25·k·R4/r2; Er = Dr/e0.

Графики изменения напряженности поля и вектора электрического смещения представлены на рис.1.4. Значения напряженности поля и вектора электрического смещения даны в относительных единицах. За базисные значения приняты значения этих величин на поверхности шара, которые для заданных исходных данных соответственно равны Erb = 4,435·105В/м; Drb = 1,571·10-5Кл/м2.

Потенциал поля внутри шара можно определить по формуле

,

где С1 – постоянная интегрирования.

Принимая потенциал бесконечно удаленной точки равным нулю, определим потенциал любой произвольной точки в области вне шара.

Постоянную интегрирования С1 можно определить из условия равенства потенциалов U1 и U2 на поверхности шара (при r = R)

Отсюда

График изменения потенциала вдоль радиуса также в относительных единицах показан на рис.1.4. За базисное значение потенциала принято значение потенциала на поверхности шара Ub = 35.5кВ.

Отметим, что если бы объемная плотность заряда r оставалась постоянной, то напряженность поля и потенциалы поля в соответствующих подобластях определялись бы следующими выражениями:

E1 = r·r/(3·ere0); U1 = – r·r2/(6·ere0) + C1;

E2 = r·R3/(3·e0·r2);

U2 = r·R3/(3·e0·r).

Постоянная С1 в этом случае определяется также из условия равенства потенциалов U1 и U2 на поверхности шара

С1 = r·R3· (1+2·er)/(6·e0·er).

Пример 4. Сферический конденсатор с двухслойным диэлектриком имеет радиус внутренней сферы r1=12 мм, внутренний радиус наружной сферы – r3=22 мм и радиус поверхности раздела диэлектриков – r2=16 мм.

Относительное значение диэлектрической проницаемости внутреннего слоя диэлектрика er1=5, наружного слоя – er2=3. Разрез конденсатора показан на рис.1.5. Заряд конденсатора q = 10-8Кл.

Определить и построить график изменения напряженности поля вдоль радиуса. Найти разность потенциалов между электродами. Вычислить емкость конденсатора. Изменяя радиус поверхности раздела диэлектриков r2 и значение диэлектрической проницаемости наружного слоя er2 получить конденсатор с наилучшим использованием двухслойного диэлектрика. Рассчитать емкость данного конденсатора и сопоставить ее с емкостью исходного конденсатора.

Решение. Используя постулат Максвелла для любой сферической поверхности радиусом r, построенной внутри k-го слоя (k=1,2) диэлектрика с диэлектрической проницаемостью erk, получим выражение для вектора электрического смещения и напряженности электрического поля

Dk = q/(4pr2); Ek = Dk/(erk·e0) = q/(4pr2·erk·e0).

Максимальное значение напряженности поля в первом слое, очевидно, будет на поверхности внутреннего электрода

E1max = q/(4p·r12·er1e0)=10-8/(4p·122·10-6·5·8,85·10-12) = 1,249·105 В/м.

Максимальное значение напряженности поля во втором слое на сферической поверхности раздела диэлектриков

E2max = q/(4pr22·er2·e0)=10-8/(4p162·10-6·3·8,85·10-12) =1,171*105 В/м.

Графики изменения напряженности поля в диэлектрике вдоль радиуса представлены на рис.1.6. Значения напряженности на графиках приведены в относительных единицах. За базисное значение принято максимальное значение напряженности в первом слое Eb= E2max.

Разность потенциалов между электродами определяется при помощи следующего выражения:

Емкость конденсатора равна (1.15)

C=q/U12 = 10-8/885,6 = 1,129·10-11Ф.

Отметим, что емкость сферического конденсатора с двухслойным диэлектриком можно определить и по такой формуле

С=С1С2/(С1+С2),

где С1 – емкость сферического конденсатора с однослойным диэлектриком с радиусами обкладок r1 и r2 и диэлектрической проницаемостью диэлектрика, равной диэлектрической проницаемости первого слоя; С2 – емкость сферического конденсатора с однослойным диэлектриком с радиусами обкладок r2 и r3 и диэлектрической проницаемостью диэлектрика, равной диэлектрической проницаемости второго слоя.

Поскольку емкость сферического конденсатора с однослойным диэлектриком определяется с помощью выражения (1.18), то емкости С1, С2 и С будут равны:

С1 = 4·p·8,85·10-12·5·0,012·0,016/(0,016-0,012) = 2,669·10-11Ф;

С2=4·p·8,85·10-12·3·0,016·0,022/(0,022-0,016) = 1,957·10-11Ф;

С=2,669·1,957·10-11(2,669+1,957) = 1,129·10-11Ф.

Для наилучшего использования диэлектриков в конденсаторе необходимо так подобрать толщину слоев, чтобы максимальное значение напряженности поля было одинаковым. Поскольку напряженность поля имеет максимальное значение у внутренней поверхности слоя, то для выполнения этого условия, необходимо, чтобы произведение квадрата внутреннего радиуса слоя на его диэлектрическую проницаемость было постоянным, то есть r12e1= r22e2=const.

Если значение диэлектрической проницаемости оставлять неизменным, а изменять толщину слоев, то с помощью данного выражения можно определить радиус поверхности раздела диэлектриков.

м.

Разность потенциалов U12 и емкость такого конденсатора будут равны: U12=910,13В; C=1,099*10-11Ф.

Пример 5.

Бесконечно длинная тонкая заряженная нить расположена в воздухе вдоль оси z цилиндрической системы координат (рис. 1.7). Линейная плотность заряда t=10-9Кл/м. Рассчитать и построить график изменения напряженности поля вдоль радиуса. Определить разность потенциалов между точками

m (rm=10cм; qm=270°) и n (rn=40cм; qn=180°).

Решение. В этом случае поле характеризуется цилиндрической симметрией, то есть во всех точках цилиндрической поверхности, охватывающей заряженную нить, произвольного радиуса r напряженность поля имеет одно и то же значение и направлена перпендикулярно к поверхности. Поэтому, если окружить нить цилиндрической поверхностью длиной l и радиусом r и использовать теорему Гаусса, то можно получить выражение для напряженности поля Е.

График изменения напряженности поля вдоль радиуса представлен на рис. 1.8.

Значение напряженности поля на графике даны в относительных единицах. За базисное значение принято значение напряженности на расстоянии одного миллиметра от начала координат (Еb=1,798·104 В/м).

Потенциал поля в любой точке m, расположенной на расстоянии rm от оси провода, равен:

Здесь rp – расстояние от оси провода до некоторой фиксированной точки пространства р, в которой потенциал принимается равным нулю.

Если за такую точку принять точку, расположенную на расстоянии одного метра от оси провода, то потенциал точки m будет равен:

.

Изменение потенциала вдоль радиуса представлено на рис. 1.8. Значения потенциала даны также в относительных единицах. За базисное значение потенциала принято значение потенциала в той же точке, что и базисное значение напряженности поля (Ub=124,226 В).

Разность потенциалов между точками, указанными в условии задачи, равна 24,931 В.

Пример 6.

Бесконечно длинный цилиндрический конденсатор с двухслойным диэлектриком имеет радиус внутреннего электрода r1=1 мм , внутренний радиус внешнего электрода – r3=4 мм и радиус поверхности раздела диэлектриков – r2=2 мм.

Относительное значение диэлектрической проницаемости внутреннего слоя диэлектрика er1=5, наружного слоя – er2=2,5. Поперечное сечение конденсатора показано на рис.1.9. Линейная плотность заряда конденсатора t = 10-8 Кл/м.

Определить и построить график изменения напряженности поля вдоль радиуса. Найти разность потенциалов между электродами.

Вычислить емкость конденсатора на единицу длины.

Решение. Для решения задачи используем обобщенную теорему Гаусса. В качестве поверхности интегрирования возьмем замкнутую цилиндрическую поверхность длиной l и радиусом r (r1?r?r3).

.

Ввиду цилиндрической симметрии (вектор электрического смещения на этой поверхности не изменяется по величине и направлен по радиусу) последнее уравнение можно переписать следующим образом:

D·2·p·r·l = t·l,

откуда

D = Dr = t/(2·p·r).

Напряженность поля в первом слое диэлектрика (r1 ?r ? r2) будет при этом равна:

E1 = D/(er1e0) = t/(2·p·er1e0·r).

Во втором слое (r2 ?r ? r3) –

E2 = D/(er2e0) = t/(2·p·er2e0·r).

График изменения напряженности поля представлен на рис.1.10. На графике значения напряженности поля представлены в относительных единицах. За базисное значение принято значение напряженности в первом слое при r = r1, ( Eb = 35,970 кВ/м).

Как видно из рис. 1.10, напряженность поля на границе раздела диэлектриков испытывает скачек. Для лучшего использования изоляции стараются подобрать толщину слоев диэлектрика и их диэлектрическую проницаемость таким образом, чтобы максимальное значение напряженности поля в обоих слоях было одинаково. Это будет соблюдаться при условии r1e1 = r2e2, как в данном примере.

Разность потенциалов между электродами определяется при помощи выражения (1.6), которое для цилиндрического конденсатора можно переписать в следующем виде:

74,792В.

Емкость конденсатора на единицу его длины будет равна:

С = t/U = 10-8/74,792 = 0,1337 нФ/м.

Отметим, что емкость цилиндрического конденсатора с двухслойным диэлектриком можно определить и по такой формуле

С=С1С2/(С1+С2),

где С1 – емкость цилиндрического конденсатора с однослойным диэлектриком с радиусами обкладок r1 и r2 и диэлектрической проницаемостью диэлектрика, равной диэлектрической проницаемости первого слоя; С2 – емкость цилиндрического конденсатора с однослойным диэлектриком с радиусами обкладок r2 и r3 и диэлектрической проницаемостью диэлектрика, равной диэлектрическойпроницаемости второго слоя.

Поскольку емкость цилиндрического конденсатора с однослойным диэлектриком определяется с помощью выражения (1.23), то емкости С1, С2 и С будут равны:

С = С1·С2/(С1 + С2) = 0,1337 нФ/м.

Пример 7.

Бесконечно длинный цилиндр, выполненный из диэлектрика, относительное значение диэлектрической проницаемости которого er1 = 4, заряжен и находится в минеральном масле (er2 = 2,5).

Радиус цилиндра r0 = 5мм (рис. 1.11). Объемная плотность заряда является функцией расстояния от оси цилиндра r = r/10.

Решение. В

качестве поверхности интегрирования выбирается боковая поверхность цилиндра длиной один метр, радиусом r и с осью, совпадающей с осью исходного цилиндра. При 0 ? r ? r0 внутри этой поверхности будет находиться заряд, величина которого может быть определена с помощью следующего выражения:

Таким образом, с учетом цилиндрической симметрии поля,

получим

Отсюда

где А1=9.416·108 В/м3.

В области вне цилиндра (r0?r??)

Из этого выражения легко определяется напряженность поля вне цилиндра

где А2=183.432 В.

Потенциал электрического поля внутри цилиндра (при условии, что точка, в которой потенциал поля принимается равным нулю, лежит на оси цилиндра) можно определить следующим образом:

Потенциал поля в области вне цилиндра равен

Здесь В2 – постоянная интегрирования, которую можно найти из условия равенства потенциалов на поверхности цилиндра.

В.

Распределение напряженности электрического поля и потенциала представлено в относительных единицах на рис. 1.12. За базисные значения напряженности поля и потенциала приняты максимальное значение напряженности на границе раздела сред (Еmax=3.669·104 В/м) и значение потенциала при r=0.019 м (jв=-284 В).

В частном случае, когда объемная плотность заряда r является постоянной величиной, решение упрощается, и выражения для функции напряженности поля и потенциала будут иметь вид:

где

Рассчитать электростатическое поле, создаваемое зарядом, который равномерно распределен между двумя цилиндрическими бесконечно длинными поверхностями.

Объемная плотность заряда r=10-6 Кл/м3.

Радиус внешнего цилиндра R1=20 см, внутреннего – R2 =4 см, расстояние между осями цилиндров – а=10 см. Относительное значение диэлектрической проницаемости окружающей среды и обоих цилиндров равно er1=1.

Определить распределение составляющих напряженности электрического поля и потенциала вдоль осей Х и Y (рис. 1.13).

Решение.

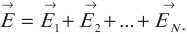

Данная задача решается методом наложения. Сначала рассчитывается поле в любой точке М от заряда с объемной плотностью +r, равномерно распределенного по объему всего большого цилиндра. Затем в этой же точке рассчитывается поле от заряда, объемная плотность которого равна -r, равномерно распределенного по объему малого цилиндра. Результирующая напряженность поля Е в любой точке М определяется как векторная сумма напряженности Е1 и Е2. Потенциал любой точки определяется также как сумма потенциалов U1 и U2.

Так, в точке М, которая находится на расстоянии r1 от оси большого цилиндра и r2 от оси малого цилиндра и имеет координаты r1 и a (рис. 1.14) модули напряженности поля от соответствующих зарядов определяются согласно теореме Гаусса по следующим формулам:

Вектор напряженности Е1 направлен по радиусу r1 от оси О большого цилиндра, а вектор Е2 – по радиусу r2 к оси О1 малого цилиндра (рис. 1.14).

Потенциалы поля при этом будут равны:

Здесь С1 и С2 – постоянные интегрирования.

Потенциал поля в области между цилиндрами определяется следующим выражением:

Принимая потенциал равным нулю на оси большого цилиндра (r1=0; r2=a), найдем постоянную интегрирования С.

С учетом этого, выражение для потенциала в области между цилиндрами окончательно можно записать в следующем виде:

Если поле определяется в области, лежащей внутри малого цилиндра, то напряженность поля в произвольной точке этой области будет определяться при помощи следующего выражения:

Здесь i – единичный орт, направленный вдоль оси Х.

Таким образом, внутри малого цилиндра напряженность поля будет иметь только одну составляющую, направленную вдоль оси Х и являющуюся постоянной величиной.

Потенциал поля при этом будет равен

где В – постоянная интегрирования.

Эта постоянная определяется исходя из равенства потенциалов для точки, лежащей на поверхности малого цилиндра, один из которых рассчитывается по последнему уравнению, а второй – по выражению, справедливому для точек, находящихся в области между цилиндрами.

Определяя с помощью теоремы косинусов r2 через r1, выражения для потенциала и напряженности поля можно преобразовать.

.

Если точка, в которой определяется поле, лежит в области вне цилиндров (r1?R1), то модули напряженности поля будут определяться при помощи следующих выражений:

где t1 и t2 – линейная плотность зарядов большого и малого цилиндров.

Направление векторов напряженности поля определяется так же, как и для области, лежащей между цилиндрами.

Потенциал поля для области вне цилиндров будет равен

Постоянная интегрирования В1 определяется из условия равенства потенциалов на поверхности большого цилиндра (r1=R1, r2=R1-a), один из которых рассчитывается по последнему уравнению, а второй – по выражению, справедливому для точек, находящихся в области между цилиндрами.

Следовательно, окончательно можно записать следующее выражение для определения потенциала в данной области:

Построим графики изменения модуля напряженности поля и потенциала вдоль оси Y при х=0, для чего положим r1=y; r2=(y2+a2)0,5.

При этом выражения для напряженности поля и потенциала можно несколько преобразовать. Так, при 0?y?R1 они будут иметь следующий вид:

В области вне цилиндров (у?R1) эти выражения можно записать следующим образом:

Графики изменения данных функций представлены на рис. 1.15.

На графиках все величины даны в относительных величинах. За базисные значения потенциала и напряженности поля приняты значения соответствующих функций на поверхности цилиндра радиусом R1 (x=0; y=R1), которые оказались равными Uб=-1057 В,

Еб=10,94 кВ/м.

На рис. 1.16 представлены графики распределения потенциала и напряженности поля (в относительных единицах) вдоль оси Х (при Y=0).

Пример 9.

Рассчитать электростатическое поле от двух бесконечно длинных, равномерно заряженных, параллельных, тонких проводников, расположенных в воздухе на расстоянии 2d=6 м друг от друга. Проводники имеют одинаковые по величине, но противоположные по знаку заряды, линейная плотность которых равна t=4*10-9 Кл/м.

Построить график изменения напряженности поля вдоль оси Y (при х=0) и вывести уравнения для построения эквипотенциальных линий и линий поля.

Решение.

Поскольку среда линейна, то данную задачу можно решить методом наложения.

Вначале рассчитываем напряженность поля в любой точке М от правого провода (рис. 1.17), а затем в этой же точке от левого провода. Задача по расчету поля от бесконечно длинного заряженного провода решена в примере 5. Поэтому сразу запишем выражения для определения напряженности поля от правого и левого провода

Направление векторов напряженности поля показано на рис. 1.17. Результирующая напряженность поля определяется как векторная сумма этих векторов

Модуль данной результирующей напряженности поля рассчитывается по формуле

где

E1x, E2x,

E1y, E2y—

проекции векторов напряженности поля на соответствующие декартовы оси координат.

Здесь yм и xм – координаты произвольной точки М.

В частности, если точка М лежит на оси Y, то (r1=r2) результирующая напряженность поля будет направлена вдоль оси Х (Е=Ех). График распределения данной величины вдоль оси Y представлен на рис. 1.18. Значения напряженности поля на графике даны в относительных единицах, при этом за базисное значение принято значение напряженности в начале координат (x=0, y=0), которое оказалось равным 47,956 В/м.

Потенциал поля в любой точке М определяется также, как сумма потенциалов поля от одного и другого провода

Здесь С – постоянная интегрирования. Эта постоянная будет равна нулю, если принять потенциал точки, которая находится в начале координат, равным нулю.

В этом случае ось OY будет являться эквипотенциальной линией нулевого потенциала.

Все остальные линии равного потенциала являются окружностями с центрами, лежащими на оси ОХ. Координаты этих центров и радиусы окружностей определяются с помощью следующих формул:

Таким образом, если необходимо провести линию равного потенциала через точку, потенциал которой задан (например, 100 В), то надо определить k, используя формулу для потенциала

При построении картины поля, для того чтобы приращение потенциала при переходе от любой линии равного потенциала к соседней оставалось постоянным, должно соблюдаться условие

Здесь В – постоянная; n – порядковый номер линии равного потенциала.

Таким образом, число k при возрастании порядкового номера линии равного потенциала n должно изменяться в геометрической прогрессии.

Линиями поля данной системы заряженных проводников являются дуги окружностей, пересекающихся с проводниками. При этом, центры этих дуг лежат на оси OY и имеют координаты, которые определяются при помощи следующей формулы:

Чтобы при построении картины поля подразделить поле на трубки равного потенциала, необходимо при переходе от любой линии напряженности поля к соседней изменять угол J на постоянную величину.

Пример 10.

Два одинаковых бесконечно длинных проводящих цилиндра расположены в воздухе. Радиус цилиндров R=0.04 м, расстояние между геометрическими осями 2h=0.12 м (рис.1.19).

Напряжение, приложенное к цилиндрам U12=100 В.

Рассчитать электростатическое поле, построить графики изменения напряженности поля и потенциала вдоль оси х.

Найти емкость системы проводов на единицу длины.

Решение.

Поле внутри проводящих проводов отсутствует. Поле же в воздухе будет точно таким, как и поле от двух бесконечно тонких линейных проводников, проходящих через электрические оси данных проводов.

Таким образом, задача по расчету поля двух проводов круглого сечения сводится к нахождению электрических осей проводов, поскольку в дальнейшем расчет поля в воздухе будет аналогичным расчету поля, проведенному в предыдущем примере.

Поскольку поверхность проводящих проводов является поверхностью равного потенциала, то, используя выражения для координаты центра и радиуса линий равного потенциала, которые приведены в примере 9, можно получить формулу для определения координат центра электрических осей проводов b.

В условии задачи задана не линейная плотность зарядов, а разность потенциалов между проводами (разность потенциалов между точками m и n).

Поэтому, прежде всего, следует определить линейную плотность зарядов t. Для этого используем выражение для потенциалов, которое также приведено в предыдущем примере

Здесь r1 и r2 – расстояние от электрической оси первого (левого) и второго провода, соответственно, до точки m, которая находится на поверхности первого провода, а r1/ и r2/ – расстояние от электрической оси первого и второго провода, соответственно, до точки n, которая находится на поверхности второго провода.

С учетом последних соотношений, можно записать выражение для определения линейной плотности зарядов

После определения линейной плотности зарядов и расположения электрических осей проводов, выражения для расчета напряженности поля и потенциала в области вне проводов полностью аналогичны тем, которые приведены в примере 9.

Графики распределения напряженности поля и потенциала вдоль оси ОХ (при y=0) приведены на рис. 1.20. Все значения на графике даны в относительных единицах, причем, за базисные значения приняты значения напряженности поля и потенциала на поверхности правого провода, которые оказались равными Еб=2904 В/м, jб=-50 В.

С учетом того, что ось OY является осью симметрии для напряженности поля и осью антисимметрии для потенциала, графики построены только для положительных значений х.

Емкость между двумя проводниками на единицу их длины определяется при помощи следующего выражения:

Пример 11. Рассчитать

электростатическое поле от двух параллельных бесконечно длинных заряженных несоосных проводящих цилиндров, расположенных в воздухе. Радиусы цилиндров R1=0.02 м и R2=0.04 м. Расстояние между геометрическими осями D=0.08 м (рис. 1.21). Цилиндры имеют одинаковый по величине, но противоположный по знаку заряд, линейная плотность которого t1=-t2=t=10-8 Кл/м.

Определить разность потенциалов между цилиндрами, емкость системы на единицу длины.

Построить график изменения потенциала поля вдоль оси ОХ (при y=0).

Решение.

Расположим оси цилиндров (О1 и О2) так, чтобы их поверхности совпали с поверхностями равного потенциала. Обозначим через h1 и h2 расстояние от геометрических осей первого и второго цилиндра до плоскости постоянного (нулевого) потенциала, а через b – расстояние от электрических осей-до этой плоскости. После определения данных величин задача по расчету поля в области вне цилиндров сводится к расчету электростатического поля от двух заряженных бесконечно длинных линейных проводов, проходящих через центры зарядов, и оказывается, таким образом, полностью аналогичной задачам, рассмотренным в предыдущих примерах.

Используя выражение для определения координат центров зарядов, справедливое как для одного, так и для второго провода, составим следующее уравнение:

или

При заданном расположении цилиндров (рис. 1.21) имеем

h1+h2=D

и, следовательно,

.

В этом случае

Разность потенциалов между двумя цилиндрами можно определить по следующей формуле (как и в примере 10):

Здесь r1/ и r2/ – расстояние от центра электрических осей первого и второго цилиндра, соответственно, до точки n, лежащей на поверхности первого цилиндра; r1// и r2// – расстояние от центра электрических осей первого и второго цилиндра, соответственно, до точки m, лежащей на поверхности второго цилиндра

r1/ = (R1 + b – h1) = 0.0131м; r2/ = 2b – r1/ = 0.0381м;

r2// = (R2 + b – h2) = 0.0181м; r1// = 2b – r2// = 0.0331м.

Потенциал любой произвольной точки d будет равен

где r1 и r2 – расстояние от электрических осей первого и второго провода до точки d.

Если точка d лежит на оси ОХ между цилиндрами, то

r2 = b – x; r1 = b + x;

График изменения потенциала вдоль оси ОХ (при (R1 – h1) < x < (h2 – – R2)) показан на рис. 1.22.

Емкость системы цилиндров на единицу длины определяется по следующей формуле:

Построение линий равного потенциала и линий поля в области вне цилиндров проводится таким же образом, как и для линейных проводов, которые совпадают с электрическими осями (см. пример 9).

Пример 12. Бесконечно длинный проводящий цилиндр радиусом R1=2см расположен внутри другого бесконечно длинного проводящего цилиндра радиусом R2=6см.

Расстояние между геометрическими осями цилиндров D=3см (рис. 1.23). Область между цилиндрами заполнена диэлектриком с относительным значением диэлектрической проницаемости er=2.

Цилиндры имеют одинаковый по величине, но противоположный по знаку заряд, линейная плотность которого t1=-t2=t=10-8Кл/м.

Определить разность потенциалов между цилиндрами, емкость системы на единицу длины. Построить график изменения напряженности поля вдоль оси Х (при Y=0) между цилиндрами.

Решение.

Решение данной задачи, как и в предыдущих примерах, сводится к отысканию положения электрических осей.

Полагая, что оси проводов расположены так, что их поверхности совпадают с эквипотенциальными поверхностями электростатического поля, будем иметь:

где h1 и h2 – расстояние от геометрических осей цилиндров до плоскости постоянного (нулевого) потенциала; b – расстояние от электрических осей до этой же плоскости.

Последнее выражение можно переписать следующим образом:

Но, поскольку при расположении цилиндров один внутри другого, выполняется равенство

то

Таким образом, выражения для определения h1, h2, и b будут иметь следующий вид:

После нахождения положения электрических осей задача по расчету поля в диэлектрике между цилиндрами становится полностью аналогичной задаче по расчету поля от линейных проводов, совпадающих с электрическими осями цилиндров.

Так, потенциал любой точки М, находящейся в области между цилиндрами, будет равен

где r1 и r2 – расстояние от электрических осей первого и второго цилиндров соответственно до точки М.

Разность потенциалов между цилиндрами (между точками m и n) при этом будет равна

Здесь r1/ и r2/ – расстояние от электрических осей первого и второго цилиндров соответственно до точки m, а r1// и r2// – расстояние от электрических осей этих цилиндров до точки n.

При заданном расположении цилиндров указанные расстояния будут равны

Таким образом, разность потенциалов между цилиндрами Umn будет составлять величину, равную 67.1В.

Напряженность электрического поля в любой точке, лежащей на оси ОХ между цилиндрами (между точками m и n), находится методом наложения

График изменения данной величины вдоль оси ОХ представлен на рис. 1.24.

Для удобства изображения все величины на рисунке представлены в относительных единицах. За базисное значение напряженности поля принято значение напряженности поля на поверхности малого цилиндра в точке m (Eb =Еm=8020 В/м), а за базисное значение переменной х – абсолютное значение координаты этой же точки (хb=|хm|= 0.0183 м).

Емкость системы проводов на единицу их длины определяется с помощью следующей формулы:

Зная разность потенциалов между цилиндрами и линейную плотность зарядов t емкость С, согласно определению, можно найти и как отношение линейной плотности зарядов к разности потенциалов

Для построения силовых линий и линий равного потенциала можно воспользоваться рекомендациями, данными в предыдущих примерах.

Если снять шерстяной свитер в сухую погоду, мы услышим треск. А если снимать свитер в темноте, иногда можно даже заметить искорки электрических разрядов.

Если расчесывать в сухую погоду сухие волосы пластмассовой расческой, то происходит ее электризация трением. Наэлектризованная расческа получит заряд и сможет притягивать небольшие кусочки бумаги.

Проделывая опыт с расческой и сухими волосами, можно убедиться, что наэлектризованные волосы и расческа буду притягиваться. Мы наблюдаем притяжение, значит, волосы и расческа обладают противоположными зарядами. Приближая расческу к волосам, обнаружим, что притяжение между ними возрастает.

Рис. 1. Наэлектризованные предметы обладают способностью притягивать небольшие тела, находящиеся на некотором расстоянии

Этот опыт позволил убедиться, что заряды действуют друг на друга на расстоянии. Чем ближе заряды находятся, тем сильнее их взаимное действие друг на друга.

Из механики известно, что существует ударное взаимодействие тел, когда, например, один бильярдный шар ударяется о другой такой же шар. В школьной физике рассматривают два вида ударного взаимодействия – абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар.

Существует, так же, безударное взаимное действие тел – их притяжение, или отталкивание. К примеру, в механике, силу притяжения между телами, имеющими массу, вычисляют с помощью закона всемирного тяготения.

А силу взаимодействия электрических зарядов описывает закон Кулона.

Взаимодействие зарядов передается без участия вещества

Заряды будут притягиваться и отталкиваться не только в воздухе, но, даже в безвоздушном пространстве. В этом легко убедиться, если поместить заряженный электроскоп под колокол и откачать из-под колокола воздух. Полоски бумаги, имеющие одинаковые заряды, все так же, продолжат отталкиваться, независимо от того, в воздухе ли они находятся, либо в безвоздушном пространстве.

Рис. 2. Для передачи взаимного действия зарядов вещество не нужно, так как это взаимодействие передается не через вещество

Это значит, что передача взаимодействия зарядов происходит не через вещество.

Ученые из Англии – Майкл Фарадей и Джеймс Максвелл, долгое время изучали электрические заряды. Они выяснили, что заряды окружены особым видом материи, которую они назвали электрическим полем.

Любой заряд окружен электрическим полем — особым видом материи.

Теории дальнодействия и близкодействия

Физики выдвигали различные теории, пытаясь объяснить взаимодействие зарядов. Наибольшее распространение получили две – их называют теориями близкодействия и дальнодействия.

Дальнодействие

Теория дальнодействия сообщает, что один заряд действует на другой заряд непосредственно. То есть, чтобы передать действие одного заряда на другой, посредники не нужны.

Кроме того, взаимодействие происходит мгновенно на любых расстояниях. Это значит, что если убрать один из взаимодействующих зарядов, то его действие на оставшийся заряд прекратится мгновенно.

Близкодействие

В противоположность этой теории Майкл Фарадей предложил свою теорию близкодействия.

Эта теория заявляет о том, что непосредственно действовать друг на друга заряды не могут. То есть, для передачи своего воздействия заряду нужна некоторый помощник. И каждый заряд создает в пространстве вокруг себя этого помощника. Фарадей назвал его электрическим полем.

На другие заряды будет действовать не сам заряд, а поле, созданное этим зарядом. Такое поле распространяется в пространстве не мгновенно, а с конечной скоростью.

Примечание: Как выяснилось позже, это очень большая скорость – триста тысяч километров в секунду. Ее называют скоростью света.

Поэтому, если один из взаимодействующих зарядов быстро убрать, то второй заряд узнает о его исчезновении не мгновенно, а через некоторое, пусть небольшое, время.

Получается, что взаимодействие зарядов протекает не непосредственно, а в виде цепочки. Каждый заряд создает вокруг себя поле, именно поле действует на другой заряд, помещенный в него.

А сила, действующая на заряд, расположенный в какой-либо точке пространства, зависит от характеристик поля в этой точке.

Рис. 3. Основные отличия теории дальнодействия от теории близкодействия

В настоящее время общепринятой теорией, объясняющей взаимодействие зарядов, является теория близкодействия Фарадея. Так как эта теория полностью подтвердилась экспериментально.

Примечание: Кроме электрических существуют, так же, магнитные поля. В отличие от электростатического, магнитное поле не имеет своих магнитных источников. Оно возникает в пространстве вокруг движущихся зарядов. То есть, магнитное поле – это поле электрических зарядов, находящихся в движении.

Джеймс Клерк Максвелл в середине 19-го века показал, что электрическое и магнитное поля связаны и это электромагнитное поле распространяется в пространстве с очень большой, но конечной скоростью.

Поле и вещество – это два вида материи

Мир, окружающий нас, материален. Значит, материя – это то, что существует реально, независимо от того, наблюдаем ли мы за ней, или нет.

Она может проявлять себя в виде двух частей — вещества и поля. Нас окружает вещество, а атомы и молекулы — это мельчайшие единицы вещества.

Поле – это еще один вид материи. Поле веществом не является, однако, оно существует реально.

Рис. 4. Материя состоит из двух частей — поля и вещества

Как обнаружить электрическое поле

Мы не чувствуем электрическое поле, так как у нас нет органов чувств, способных его обнаружить.

Но, используя нечто, что обладает чувствительностью к электрическому полю, можно убедиться, что поле, окружающее заряды, существует.

В качестве чувствительного элемента можно использовать любой электрический заряд. Потому, что любой заряд окружен своим собственным электрическим полем и, благодаря ему может чувствовать подобные поля, создаваемые другими зарядами. Такой заряд, используемый для обнаружения поля, физики называют пробным.

Рис. 5. Описание понятия пробного точечного заряда

Примечания:

- Некоторые живые существа могут чувствовать электрические поля, например, некоторые виды рыб.

- Электрическое поле можно обнаружить по его действию на заряды, а, так же, с помощью различных приборов.

- Поле заряда действует с некоторой силой на расположенный рядом другой заряд. То есть, заряды действуют друг на друга благодаря своим электрическим полям.

Мы можем обнаружить электрическое поле благодаря его действию на другие заряды. Электрическая сила — это сила, с которой поле действует на внесенный в него пробный заряд.

Примечание: Не следует путать пробный и элементарный заряд.

Две характеристики электростатического поля

Поле, окружающее неподвижные заряды, называют электростатическим полем.

Электрическое поле можно описать двумя величинами – векторной величиной — напряженностью (large vec{E}) и скалярной величиной – потенциалом (large varphi ).

Рис. 6. Электрический потенциал и напряженность описывают поле зарядов

Примечание: Применяют, так же, еще одну характеристику электрического поля — вектор электрической индукции (large vec{D}).

Описываем электрическое поле с помощью вектора

Рассмотрим два неподвижных точечных электрических заряда. Один заряд обозначим большой буквой Q:

(large Q left( text{Кл}right) ) – этот заряд создает вокруг себя электрическое поле.

Чтобы обнаружить это поле, на некотором расстоянии от заряда Q поместим еще один заряд.

(large r left( text{м}right) ) — расстояние между зарядами.

(large q left( text{Кл}right) ) — второй заряд, будем называть его пробным.

Примечания:

- Заряд точечный, если его размерами можно пренебречь;

- Обычно знак такого пробного заряда выбирают положительным. Пробный заряд имеет небольшую величину, такую, что поле, создаваемое им, на другие заряды почти не влияет.

Свойство 1: Поле, создаваемое зарядом, влияет только на другие заряды. Это поле не влияет на заряд, породивший его.

Благодаря своим электрическим полям заряды q и Q действуют друг на друга. Силу их взаимодействия можно рассчитать по закону Кулона:

[large |vec{F}| = k cdot frac {|q| cdot |Q|}{r^{2}} ]

(large F left( H right) ) – сила, с которой два точечных заряда притягиваются, или отталкиваются;

Для нас важным сейчас является само наличие взаимодействия. Чтобы не выяснять, будет ли сила воздействия силой притяжения, или отталкивания, каждый заряд поместим внутрь модуля.

Свойство 2: Электрическое поле, принадлежащее заряду Q в какой-либо точке пространства, не зависит от того, есть ли в этой точке какой-то другой заряд.

Что такое напряженность поля

Введем физическую величину, которая описывает поле заряда Q и не зависит от пробного q заряда. Для этого разделим обе части уравнения на пробный q заряд:

[large frac {|vec{F}|}{|q|} = k cdot frac {|Q|}{r^{2}} ]

Обратите внимание, что правая часть полученного уравнения не зависит от пробного заряда. Потому, что пробный заряд, обозначенный малой буквой q, не входит в правую часть. Правая часть зависит только от заряда, создавшего поле и обозначенного большой буквой Q.

Введем обозначение для дроби, расположенной в левой части полученного уравнения:

[large boxed { vec{E} = frac {vec{F}}{q} } ]

( large vec{E} left( frac {B}{text{м}} right) ) – напряженность электрического поля, измеряется в Вольтах, деленных на метр, или в Ньютонах, деленных на Кулон;

Напряженность электростатического поля в выбранной точке пространства – это векторная величина. Она равна отношению силы, действующей на пробный заряд, находящийся в выбранной точке поля к величине этого заряда. В различных точках поля силы могут быть разными, значит, будут различаться и напряженности в этих точках.

Чтобы найти (длину) модуль вектора E напряженности поля, создаваемого точечным зарядом, приравняем к величине E правую часть полученного выше выражения:

[large boxed {|vec{E}| = k cdot frac {|Q|}{r^{2}} } ]

(large k = 9cdot 10^{9} left( H cdot frac{text{м}^{2}}{text{Кл}^{2}}right)) – постоянная величина;

(large |Q| left( text{Кл}right) ) — заряд, создающий в пространстве вокруг себя электрическое поле;

(large r left( text{м}right) ) – расстояние от заряда Q до точки, в которую мы поместили пробный заряд.

Рис. 7. Измерить напряженность поля в точке можно, используя пробный заряд

Примечание: Поле мы измеряем в той точке, в которую помещаем пробный заряд.

Напряженность – это вектор. Две главные характеристики вектора – его длина и направление.

Величина ( large vec{E} ) является силовой характеристикой электрического поля. Чем больше напряженность E, тем больше сила F, действующая на пробный заряд, помещенный в это поле.

[large boxed { frac {1 Н}{ 1 text{Кл}} = frac {1 B}{ 1 text{м}} } ]

Если на заряд 1 Кулон, помещенный в электростатическое поле, действует сила 1 Ньютон, то напряженность этого поля равна единице.

По третьему закону Ньютона, силы, с которыми взаимодействуют два заряда, будут равными.

Каждый неподвижный заряд создает свое собственное электростатическое поле. Если заряды имеют различные величины, то напряженности их полей различаются.

Куда направлен вектор Е

Обратим в очередной раз внимание на формулу:

[large vec{E} = frac {vec{F}}{q} ]

Заряд q – скалярная величина. А сила F – векторная.

Воспользуемся математическими свойствами векторов: разделив вектор F на скаляр q, мы получим новый вектор E:

- его длина отличается от вектора F.

- направления векторов F и E совпадают (либо векторы F и E направлены в противоположные стороны).

Рис. 8. Направление вектора E выбирается от положительных зарядов и в сторону отрицательных зарядов

Вектор E сонаправлен с вектором силы, действующей на помещенный в поле пробный заряд. Для положительного заряда его вектор E направлен от этого заряда. А для отрицательного заряда его вектор E направлен к этому заряду.

Примечание: Однонаправленные или противоположно направленные, то есть, параллельные векторы, называют коллинеарными. У них может отличаться длина.

Как изменяется длина вектора Е с расстоянием

Длина вектора напряженности с расстоянием быстро убывает. Об этом можно судить с помощью формулы, описывающей модуль данного вектора:

[large E = k cdot frac {Q}{r^{2}} ]

Расстояние r возводится в квадрат и расположено в знаменателе. Это значит, что если расстояние увеличится в 2 раза, то напряженность уменьшится в 4 раза.

А если, например, расстояние увеличится в 3 раза, то напряженность уменьшится в 9 раз.

На рисунке 9 отражено изменение длины вектора напряженности. Обратите внимание на направление этого вектора и знак заряда:

Рис. 9. Как напряженность зависит от расстояния до заряда, создавшего поле

Мы можем выразить зависимость напряженности от расстояния с помощью знака пропорции:

[large E sim frac {1}{r^{2}} ]

Подобную зависимость на графике можно отразить такой кривой:

Рис. 10. Модуль вектора напряженности электрического поля быстро уменьшается с увеличением расстояния до заряда

Как видно из рисунка 10, увеличение расстояния до заряда в четыре раза вызывает ослабление напряженности его поля в шестнадцать раз.

Как по известной напряженности вычислить силу, с которой поле действует на заряд

Если известна напряженность поля, то силу, которая действует на заряд, помещенный в это поле, можно вычислить по формуле:

[large boxed{ vec{E} cdot q = vec{F} } ]

(large q left( text{Кл}right) ) – заряд, положительный, или отрицательный, помещенный в выбранную точку пространства, в которой существует электрическое поле;

Формула записана в векторном виде. Это значит, что она позволяет найти обе характеристики силы, действующей на заряд — направление вектора силы и его модуль.

Умножив заряд на напряженность в выбранной точке поля, можно вычислить силу, действующую на заряд со стороны поля.

Рис. 11. Направления векторов силы и напряженности совпадают для положительного заряда и направлены противоположно для отрицательного заряда

Так как напряженность входит в формулу для вычисления силы, ее называют силовой характеристикой электрического поля.

Зная силу, мы можем по второму закону Ньютона вычислить ускорение заряда. А с помощью формул кинематики для равнопеременного движения, зная ускорение, можно определить перемещение заряда или траекторию его движения.

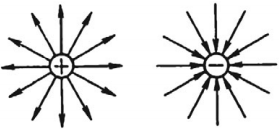

Как изобразить электрическое поле единичного заряда

Пусть неподвижный положительный точечный заряд создает в пространстве, окружающем его, электрическое поле. Нарисуем несколько векторов напряженности этого поля.

Красной точкой на рисунке обозначен заряд. А черным цветом обозначены точки, в которые помещали пробный заряд и измеряли поле.

Рис. 12. Можно изображать поле неподвижного заряда, располагая в пространстве векторы напряженности

По длине векторов можно сделать вывод, чем ближе к заряженному телу расположен пробный заряд, тем сильнее на него действует поле. Увеличив же расстояние между заряженным телом и пробным зарядом, заметим, что действие поля уменьшится.

Поля, действие которых будет различаться в разных точка пространства, называют неоднородными. Значит, электрическое поле вокруг точечных зарядов, неоднородное.

Изображаем неоднородное электрическое поле силовыми линиями

Как видно, мы можем изобразить поле с помощью нарисованных в различных точках векторов напряженности. Однако, есть более удобный способ.

Присмотревшись к рисунку, можно заметить, что векторы напряженности, окружающие заряд, располагаются на некоторых прямых. Эти прямые обозначены пунктирными линиями на рисунке. Из называют линиями электрического поля, или линиями напряженности.

Примечание: Изображать электростатическое поле удобнее не с помощью векторов, а с помощью линий напряженности.

Если заряд единственный, а поблизости от него других зарядов нет, то его поле изображают радиально расходящимися во все стороны линиями.

Рис. 13. Набор силовых линий одиночного точечного заряда, это неоднородное поле

Линии положительных зарядов направлены от них, а линии отрицательных зарядов – к этим зарядам, так же, как векторы напряженности.

Мы помним, что вектор напряженности описывает силу, с которой поле, созданное зарядом может действовать на другие заряды. Поэтому, линии напряженности, так же, часто называют силовыми линиями поля.

Как выглядит поле двух взаимодействующих зарядов

Рассмотрим теперь поле взаимодействующих зарядов — положительного и отрицательного.

Рис. 14. Неоднородное поле двух точечных взаимодействующих зарядов

Как видно, линии взаимодействующих зарядов искривляются и, их конфигурация искажается.

Мы знаем, что поле одного точечного заряда неоднородное. Поле двух взаимодействующих зарядов, так же, неоднородное.

Теперь проведем обобщение, на рисунке неоднородное поле изображают:

- либо прямыми линиями, радиально расходящимися во все стороны от одиночного заряда, либо

- кривыми линиями, для взаимодействующих зарядов.

По мере удаления от зарядов расстояние между линиями будет увеличиваться. Чем дальше линии располагаются одна от другой в некоторой области пространства, тем слабее поле в этой области.

Будет ли поле действовать на заряд, расположенный между силовыми линиями

У начинающих изучать электростатику часто возникает вопрос, а будет ли на заряд, находящийся на рисунке между силовыми линиями, действовать сила с стороны электрического поля? Конечно, будет.

Не имеет значения, находится ли заряд на силовой линии на рисунке, или в пространстве между силовыми линиями. Поле существует во всех точках рассматриваемой области, поэтому на заряд будет действовать сила в любой точке поля, независимо, находится ли эта точка на силовой линии, или нет.

Примечание: Силовые линии – это всего лишь способ графического обозначения поля в некоторой области пространства. Поле существует во всех точках пространства, а не только на силовых линиях.

Свойства силовых линий электростатического поля

Можно выделить два свойства силовых линий поля, создаваемого неподвижными зарядами:

- Силовые линии имеют начало и конец – они начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах.

- Напряженность поля больше в той области, в которой линии располагаются гуще.

Рис. 15. Два свойства силовых линий электрического поля, созданного неподвижными зарядами

Примечание: Существует, так же, вихревое электрическое поле. Это поле не связано с неподвижными зарядами. Его линии замкнуты сами на себя. Картина такого поля представляет собой нечто похожее на вихрь, отсюда и появилось его название. Подробнее о вихревом электрическом поле написано в статье, посвященной электромагнитным волнам.

Поле сильней там, где его линии располагаются ближе одна к другой, а так же там, где длиннее вектор Е.

Где заканчиваются линии единственного заряда

Линии электростатического поля, начавшись на положительном заряде, должны закончиться на каком-либо отрицательном заряде.

Если поблизости от какого-либо заряда не располагается второй заряд, имеющий противоположный знак, то линии поля такого одинокого заряда уходят в бесконечность.

Там, далеко, на бесконечности, всегда найдется заряд, имеющий противоположный знак, на котором будут заканчиваться линии рассматриваемого одиночного заряда.

Рис. 16. Если заряд единичный и поблизости других зарядов противоположного знака нет, то силовые линии его уходят в бесконечность и там заканчиваются на противоположном заряде

Почему заряды называют источниками электрического поля

Электростатическое поле имеет свои электрические источники.

Нам известно, что линии электростатического поля имеют начало и конец. Они начинаются на положительных зарядах, а на отрицательных зарядах заканчиваются.

Поэтому, положительные заряды называют источниками поля, а отрицательные – стоками.

Рис. 17. Электрические заряды называют источниками электростатического поля

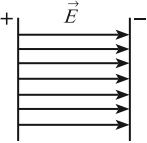

Как изобразить однородное электрическое поле

Если равномерно распределить заряды по двум плоским поверхностям, расположив эти поверхности на некотором расстоянии параллельно, то в пространстве между этими поверхностями электрическое поле будет однородным.

Примечание: Система из двух параллельных проводящих поверхностей, расположенных на некотором расстоянии одна от другой, называют электрическим конденсатором.

Однородное поле на рисунке изображают параллельными прямыми линиями, расстояние между которыми не изменяется.

Такие поля можно создать только в некоторой ограниченной области пространства. Их удобно изучать, потому, что в любой точке такого поля вектор напряженности будет иметь одно и то же направление и длину.

Рис. 18. Поле, расположенное в пространстве между двух заряженных плоскостей, будет однородным

Если во всех точках пространства, в которых существует электрическое поле, вектор напряженности имеет одинаковое направление и длину, то это поле называют однородным.

Примечание: Если говорить начистоту, то у концов плоских поверхностей линии поля будут искривляться. Это значит, что у краев поле не будет однородным.

Поэтому, для создания однородного электрического поля в учебной литературе рассматривают абстрактные бесконечно протяженные плоскости.

Читайте отдельную статью том, как обозначают распределенные заряды (откроется в новой вкладке).

Связь между векторами E неоднородного поля и линиями напряженности

Рассмотрим еще раз рисунок, на котором изображено поле двух взаимодействующих зарядов. Выберем на нем одну силовую линию. Вычислим длины нескольких векторов E и нарисуем их в выбранных точках, расположенных на этой линии.

Рис. 19. Силовая линия двух притягивающихся точечных зарядов и векторы напряженности в нескольких точках этой линии

Если через каждый вектор напряженности провести прямую линию, можно заметить, что эти линии образуют семейство касательных. Такие касательные прямые линии ограничивают собой кривую. Эта кривая и будет являться силовой линией.

Теперь можно дать определение силовых линий:

Силовая линия электростатического поля – это линия, касательная к которой в любой выбранной точке будет сонаправлена с вектором напряженности электрического поля в этой же точке.

В отдельной статье будет рассказано о работе электрического поля и еще одной его характеристике — потенциале.

Электрическое поле

Электродинамика – раздел физики, изучающий свойства и взаимодействия электрических зарядов, осуществляемые посредством электромагнитного поля.

Электростатикой называется раздел электродинамики, в котором рассматриваются свойства и взаимодействия неподвижных электрически заряженных тел или частиц.

Электромагнитное взаимодействие – это взаимодействие между электрически заряженными частицами или макротелами.

Точечный заряд – заряженное тело, размер которого мал по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие.

Содержание

- Электризация тел

- Взаимодействие зарядов. Два вида зарядов

- Закон сохранения электрического заряда

- Закон Кулона

- Действие электрического поля на электрические заряды

- Напряженность электрического поля

- Принцип суперпозиции электрических полей

- Потенциальность электростатического поля

- Потенциал электрического поля. Разность потенциалов

- Проводники в электрическом поле

- Диэлектрики в электрическом поле

- Электрическая емкость. Конденсатор

- Энергия электрического поля конденсатора

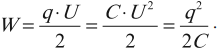

- Основные формулы раздела «Электрическое поле»

Электризация тел

Электризация – процесс сообщения телу электрического заряда, т. е. нарушение его электрической нейтральности. Процесс электризации представляет собой перенесение с одного тела на другое электронов или ионов. В результате электризации тело получает возможность участвовать в электромагнитном взаимодействии.

Способы электризации:

- трением, – например, электризация эбонитовой палочки при трении о мех. При тесном соприкосновении двух тел часть электронов переходит с одного тела на другое; в результате этого на поверхности у одного из тел создается недостаток электронов и тело получает положительный заряд, а у другого – избыток, и тело заряжается отрицательно. Величины зарядов тел одинаковы;

- через влияние (электростатическая индукция) – тело остается электрически нейтральным, электрические заряды внутри него перераспределяются так, что разные части тела приобретают разные по знаку заряды;

- при соприкосновении заряженного и незаряженного тела – заряд при этом распределяется между этими телами пропорционально их размерам. Если размеры тел одинаковы, то заряд распределяется между ними поровну;

- при ударе;

- под действием излучения – под действием света с поверхности проводника могут вырываться электроны, при этом проводник приобретает положительный заряд.

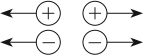

Взаимодействие зарядов. Два вида зарядов

Электрический заряд – скалярная физическая величина, характеризующая способность тела участвовать в электромагнитных взаимодействиях.

Обозначение – ( q ), единица измерения в СИ – кулон (Кл).

Существуют два вида электрических зарядов: положительный и отрицательный. Наименьший отрицательный заряд имеет электрон (–1,6·10-19 Кл), наименьший положительный заряд (1,6·10-19 Кл) – протон. Минимальный заряд, который может быть сообщен телу, равен заряду электрона (элементарный заряд). Если тело имеет избыточные (лишние) электроны, то тело заряжено отрицательно, если у тела недостаток электронов, то тело заряжено положительно.

Величина заряда тела будет равна

где ( N ) — число избыточных или недостающих электронов;

( e ) — элементарный заряд, равный 1,6·10-19 Кл.

Важно!

Частица может не иметь заряда, но заряд без частицы не существует.

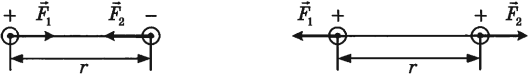

Электрические заряды взаимодействуют:

- заряды одного знака отталкиваются:

- заряды противоположных знаков притягиваются:

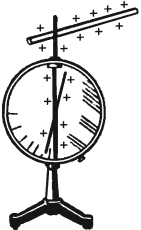

Прибор для обнаружения электрического заряда называется электроскоп. Основная часть прибора – металлический стержень, на котором закреплены два листочка металлической фольги, помещенные в стеклянный сосуд. При соприкосновении заряженного тела со стержнем электроскопа заряды распределяются между листочками фольги. Так как заряд листочков одинаков по знаку, они отталкиваются.

Для измерения зарядов можно использовать и электрометр. Основные части его – металлический стержень и стрелка, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси. Стержень со стрелкой закреплен в пластмассовой втулке и помещен в металлический корпус, закрытый стеклянными крышками. При соприкосновении заряженного тела со стержнем стержень и стрелка получают электрические заряды одного знака. Стрелка поворачивается на некоторый угол.

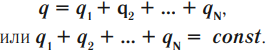

Закон сохранения электрического заряда

Систему называют замкнутой (электрически изолированной), если в ней не происходит обмена зарядами с окружающей средой.

В любой замкнутой (электрически изолированной) системе сумма электрических зарядов остается постоянной при любых взаимодействиях внутри нее.

Полный электрический заряд ( (q) ) системы равен алгебраической сумме ее положительных и отрицательных зарядов ( (q_1, q_2 … q_N) ):

Важно!

В природе не возникают и не исчезают заряды одного знака: положительный и отрицательный заряды могут взаимно нейтрализовать друг друга, если они равны по модулю.

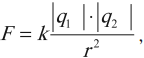

Закон Кулона

Закон Кулона был открыт экспериментально: в опытах с использованием крутильных весов измерялись силы взаимодействия заряженных шаров.

Закон Кулона формулируется так:

сила взаимодействия ( F ) двух точечных неподвижных электрических зарядов в вакууме прямо пропорциональна их модулям ( q_1 ) и ( q_2 ) и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними ( r ):

где ( k=frac{1}{4pivarepsilon_0}=9cdot10^9 ) (Н·м2)/Кл2 – коэффициент пропорциональности,

( varepsilon_0=8.85cdot10^{-12} ) Кл2/(Н·м2) – электрическая постоянная.

Коэффициент ( k ) численно равен силе, с которой два точечных заряда величиной 1 Кл каждый взаимодействуют в вакууме на расстоянии 1 м.

Сила Кулона направлена вдоль прямой, соединяющей взаимодействующие заряды. Заряды взаимодействуют друг с другом с силами, равными по величине и противоположными по направлению.

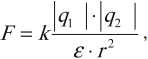

Значение силы Кулона зависит от среды, в которой они находятся. В этом случае формула закона:

где ( varepsilon ) – диэлектрическая проницаемость среды.

Закон Кулона применим к взаимодействию

- неподвижных точечных зарядов;

- равномерно заряженных тел сферической формы.

В этом случае ( r ) – расстояние между центрами сферических поверхностей.

Важно!

Если заряженное тело протяженное, то его необходимо разбить на точечные заряды, рассчитать силы их попарного взаимодействия и найти равнодействующую этих сил (принцип суперпозиции).

Действие электрического поля на электрические заряды

Электрическое поле – это особая форма материи, существующая вокруг электрически заряженных тел.

Впервые понятие электрического поля было введено Фарадеем. Он объяснял взаимодействие зарядов следующим образом: каждый заряд создает вокруг себя электрическое поле, которое с некоторой силой действует на другой заряд.

Свойства электрического поля заключаются в том, что оно:

- материально;

- создается зарядом;

- обнаруживается по действию на заряд;

- непрерывно распределено в пространстве;

- ослабевает с увеличением расстояния от заряда.

Действие заряженного тела на окружающие тела проявляется в виде сил притяжения и отталкивания, стремящихся поворачивать и перемещать эти тела по отношению к заряженному телу.

Силу, с которой электрическое поле действует на заряд, можно рассчитать по формуле:

где ( vec{E} ) – напряженность электрического поля, ( q ) – заряд.

Решение задач о точечных зарядах и системах, сводящихся к ним, основано на применении законов механики с учетом закона Кулона и вытекающих из него следствий.

Алгоритм решения задач о точечных зарядах и системах, сводящихся к ним:

- сделать рисунок; указать силы, действующие на точечный заряд, помещенный в электрическое поле;

- записать для заряда условие равновесия или основное уравнение динамики материальной точки;

- выразить силы электрического взаимодействия через заряды и поля и подставить эти выражения в исходное уравнение;

- если при взаимодействии заряженных тел между ними происходит перераспределение зарядов, к составленному уравнению добавить уравнение закона сохранения зарядов;

- записать математически все вспомогательные условия;

- решить полученную систему уравнений относительно неизвестной величины;

- проверить решение

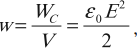

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля ( vec{E} ) – векторная физическая величина, равная отношению силы ( F ), действующей на пробный точечный заряд, к величине этого заряда ( q ):

Обозначение – ( vec{E} ), единица измерения в СИ – Н/Кл или В/м.

Напряженность поля точечного заряда в вакууме вычисляется по формуле:

где ( k=frac{1}{4pivarepsilon_0}=9cdot10^9 ) (Н·м2)/Кл2,

( q_0 ) – заряд, создающий поле,

( r ) – расстояние от заряда, создающего поле, до данной точки.

Напряженность поля точечного заряда в среде вычисляется по формуле:

где ( varepsilon ) – диэлектрическая проницаемость среды.

Важно!

Напряженность электрического поля не зависит от величины пробного заряда, она определяется величиной заряда, создающего поле.

Направление вектора напряженности в данной точке совпадает с направлением силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в эту точку.

Линией напряженности электрического поля называется линия, касательная к которой в каждой точке направлена вдоль вектора напряженности ( vec{E} ).

Линии напряженности электростатического поля начинаются на положительных электрических зарядах и заканчиваются на отрицательных электрических зарядах или уходят в бесконечность от положительного заряда и приходят из бесконечности к отрицательному заряду.