Моря — явление временное. Их существование зависит от двух основных факторов. Первый — наличие углубления на континенте, в которое вода может затечь. На больших отрезках времени поверхность суши гуляет, как полотнище флага в ветреный день: одни участки повышаются, другие понижаются. Второй фактор — уровень Мирового океана. Количество жидкой воды на планете зависит от климата и размера снеговых шапок на полюсах. А потепления и похолодания в истории Земли случались не раз.

Как учёные узнают, что в том или ином месте было море? Они изучают осадочные породы: известняки, песчаники, глины, мергели, доломиты, которые покрывают почти всю земную кору. Грубо говоря, пробурили скважину в сто метров, подняли образцы, изучили особенности породы и сохранившиеся в ней останки живности. После этого можно сделать вывод, что здесь было море: глубина такая, солёность сякая, температура эдакая.

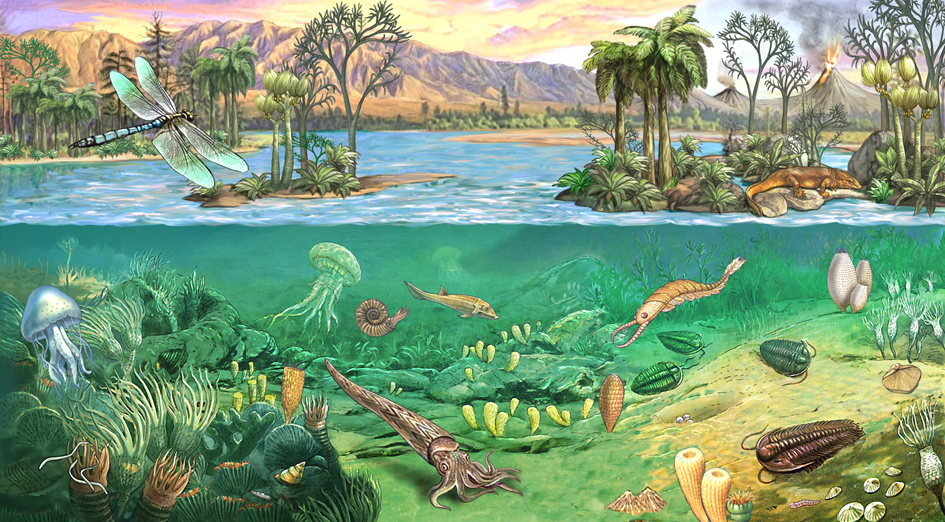

Подводный мир эдиакария. Глубокое море, темнота, свет вдалеке исходит от вулкана.

Моря были настолько распространённым и стремительно менявшимся геологическим явлением, что рассматривать их в масштабах планеты или даже страны размером с Россию нельзя: список получится неохватным.

Известно, что часть воды на планете была изначально, другую принесли ледяные кометы. Можно уверенно предполагать, что моря и суша существуют давно: примерно четыре миллиарда лет назад поверхность планеты остыла до температуры, при которой вода из пара начинает превращаться в жидкость. Но очертания океанов и материков совсем древней Земли известны лишь очень-очень приблизительно. Поэтому первые три миллиарда лет мы для ясности опустим.

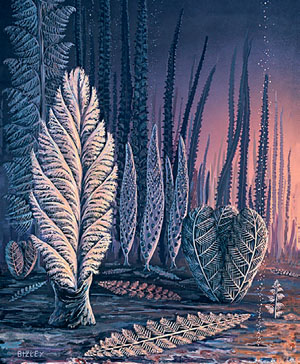

Отпечаток эдиакарии. Редкая древность: возраст более пятисот миллионов лет. Найден на Зимнем берегу Белого моря. Из коллекции Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова (Москва)

Во времена, куда мы таким образом перенеслись, все блоки земной коры были соединены в огромный суперконтинент. Обитатели нынешних материков могли бы запросто кочевать из Африки в Австралию и Америку. Жаль, что никаких обитателей не было: суша была практически безжизненна, хотя в море существовали относительно развитые организмы.

В мировой науке этот гигантский континент получил имя Родиния. Первые гипотезы о нём были высказаны в 1970 году, а название предложено в 1990-м супругами Марком и Дианой Макменамин. В этом месте можете испытывать прилив патриотизма: топоним Родиния американские палеонтологи образовали от русского Rodina. Имя для океана, окружавшего этот суперконтинент, тоже взято из нашего языка — Мировия.

Эдиакарская фауна. На этом рисунке пионеры многоклеточной жизни. О загадочных существах, живших в эдиакарском периоде (635–541 млн лет назад), известно очень мало. Предполагается, что большинство из них радикально отличалось от ныне известных организмов. А ещё они были мягкотелыми и вели преимущественно сидячий образ жизни

Одно из морей, входивших в этот океан, покрывало северную часть современной Центральной России. Правда, тогда российский Север находился в южном полушарии, ближе к экватору.

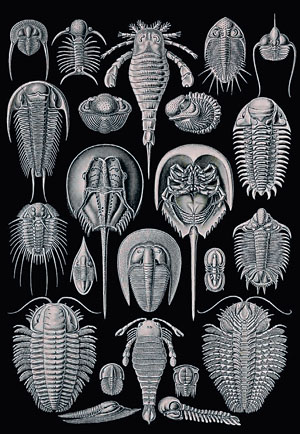

Перед вами не древняя улитка — это спинной щит азафуса (один из отрядов трилобитов). Возраст — 485–444 млн лет. Найден в Ленинградской области, хранится в Палеонтологическом музее

Море Зимнего берега

Время: 650–570 миллионов лет назад. Современное расположение: от Архангельской области до Тульской. Древнее расположение: окраина суперконтинента Родиния, южное полушарие. Глубина: мелкое

Когда это море появилось, точно сказать сложно. Но известно, что оно было совершенно непохоже на современные моря, ведь тогдашняя Земля радикально отличалась от нынешней. Сутки длились менее 21 часа, год — около 423 дней. Кислорода в атмосфере было всего 7% вместо нынешних 23.

А ещё было холодно. Есть даже концепция «Земли снежка», согласно которой 630–650 миллионов лет назад наша планета представляла собой ледяную пустыню вроде планеты Хот из «Звёздных войн». И море, скорее всего, было покрыто ледяным панцирем.

Впрочем, подтвердить или опровергнуть это утверждение пока невозможно: не хватает данных. Зато мы точно знаем, что в этом море уже обитали первые многоклеточные организмы. Считается, что их ассортимент не отличался разнообразием — до кембрийского взрыва, в результате которого на планете появились сотни тысяч видов, оставалось больше ста миллионов лет.

Отпечаток чарнии. Возможно, они были похожи на современные морские перья — отряд коралловых полипов

Информации об этих формах жизни крайне мало: в те далёкие времена организмы ещё не додумались обзавестись скелетами или чем-то ещё, что не разлагается со временем. Палеонтологам приходится довольствоваться редкими отпечатками в горной породе. Их можно найти на Зимнем берегу Белого моря, где выходят на поверхность образовавшиеся на дне осадочные породы.

Так были открыты существа, напоминающие современные морские перья, — чарнии; аналоги ползающих медуз — дикинсонии и похожие на червей сприггины. Все они первопроходцы многоклеточного мира, ведь до этого больше миллиарда лет на Земле жили лишь бактерии да прочие одноклеточные.

Почти Балтийское море

Время: 470–420 миллионов лет назад. Современное расположение: от Санкт-Петербурга до Москвы. Древнее расположение: окраина континента Балтика, приэкваториальные области южного полушария. Глубина: мелкое

Отпечаток панциря ракоскорпиона. Найден на Украине. Относится к силурийскому периоду (444–419 млн лет назад).

Примерно 750 миллионов лет назад суперконтинент Родиния начал распадаться. Одним из продуктов распада стал континент Балтика. На северо-западе этой платформы образовалась впадина, куда начала затекать вода. Её становилось всё больше: климат на планете теплел, лёд таял, полярные шапки почти исчезли, уровень океана повышался. Так сформировалось море, которое можно назвать Балтийским, хотя оно совсем не похоже на современный одноимённый водоём. Отличали его не только очертания, но и температура — как на южном курорте: общее потепление усугублялось в данном случае близостью к экватору.

В таких условиях грех было не расплодиться всякой живности. Правили бал представители членистоногих — трилобиты.

Это не таракан-мутант, а 3D-реконструкция трилобита. Вид сбоку

Несмотря на устрашающий вид, трилобиты были относительно мирными существами — целыми днями рылись в донном осадке, выискивая вкусности. При этом нередко становились добычей. В то время как раз начали появляться первые головоногие моллюски, для которых хрустящие членистоногие были лакомым обедом. По существующим данным, именно трилобиты первыми освоили защитную стратегию «свернуться в клубок и ждать».

К концу силурийского периода — около 420 миллионов лет назад — эта часть платформы начала подниматься, и моря не стало.

Уральский океан

Время: 500–300 миллионов лет назад.Современное расположение: Республика Башкортостан, Пермский край, Республика Коми. Древнее расположение: примерно на тех же широтах, где сейчас Гавайи или Мексиканский залив, между крупными континентальными блоками. Глубина: средне-мелкое.

Суровый уральский крокодил. На самом деле эриопс — доисторическая амфибия, жившая в пермском периоде (299–272 млн лет назад). С точки зрения систематики он ближе к лягушке, чем к современному крокодилу.

Жители Перми, Уфы и соседних регионов могут считать себя настоящими подводниками. На протяжении двухсот миллионов лет на планете существовал Уральский океан — огромное водное пространство, разделявшее древние континентальные плиты — Балтику (Фенносарматию) и Сибирию.

Дикинсония — характерный представитель эдиакарской жизни. До сих пор учёные спорят, к какому царству её относить: к грибам, к животным или вообще к чему-то отдельному. Этот отпечаток возрастом примерно 555 млн лет был найден на Зимнем берегу Белого моря в районе Зимнегорского маяка. Хранится в московском Палеонтологическом музее.

В девоне вдоль берегов Уральского океана вытянулся большой коралловый риф. А со стороны Балтики были ещё и островные дуги с действующими вулканами. Они отделяли мелкие моря от океана — что-то вроде современного Карибского моря, обособленного от Атлантического океана Антильскими островами.

Радуют названия островных дуг: Тагильская (была в ордовике — силуре) и Магнитогорская (появилась в девоне). Вряд ли Нижний Тагил или Магнитогорск ассоциируются у кого-то с тёплым морем и экваториальной жарой. Но всего лишь несколько сот миллионов лет назад в этих местах были поистине райские условия, правда, без мохито, шезлонгов и мулаток в бикини.

В Уральском океане хозяйничали рыбы, неслучайно неофициальное название девона — «век рыб». Эволюция экспериментировала с дизайном этих животных: панцирные, кистепёрые, двоякодышащие, хрящевые — все они родом отсюда.

Кистепёрая рыба девонского периода. Их размер мог достигать четырёх метров. Из коллекции Палеонтологического музея.

Часть опытов оказалась удачной. Кистепёрые и двоякодышащие рыбы со временем выползли на сушу, став предками современных четвероногих. Потомки хрящевых здравствуют и поныне, самый очевидный пример — акулы.

А вот панцирным повезло меньше. У матушки-эволюции была гипотеза: если навесить на рыбу много брони, рыбу не будут жрать. Но хищники таки наловчились раскусывать неповоротливых панцирных, и к концу девона они вымерли. Оказалось, что быстро плавать гораздо полезнее.

Часть пищевой цепочки в море девонского периода (419–359 млн лет назад). Мирных трилобитов пожирают страшные ракоскорпионы (эвриптериды). А на тех, в свою очередь, охотятся дунклеостеи — рыбы длиной свыше шести метров

Многочисленные лагуны, атоллы и острова — идеальное пристанище для планктонных организмов. Их было много, очень много. И каждый российский гражданин должен сказать им большое человеческое спасибо. Почему? Потому что из них образуется нефть. Этот девонский риф изучен очень хорошо: он простирается от Ухты до Южного Урала и вскрыт множеством геологических скважин. Геологи называют его «доманиковой свитой», а такие породы — доманикитами. Эти породы — наш запас на чёрный день. Сейчас вести добычу не очень рентабельно: это так называемая сланцевая нефть, которую извлекать пока сложно и дорого.

Мир девонского периода. На рисунке можно увидеть типичных обитателей моря: трилобитов, ракоскорпионов, морских лилий, диктионем и других существ.

Вернёмся к Уральскому океану. Балтика и Сибирия медленно, но верно двигались навстречу друг другу. В конце девона океан превратился в протоку, в каменноугольном периоде континенты сошлись, а на месте встречи вздыбились Уральские горы.

Море Московское, белокаменное

Время: 411–260 млн лет назад. Современное расположение: Московская, Калужская, Ярославская, Владимирская, Тверская области — фактически вся Центральная Россия. Древнее расположение: суперконтинент Лавразия, окраина океана Палеотетис, субтропические широты северного полушария. Глубина: глубокое

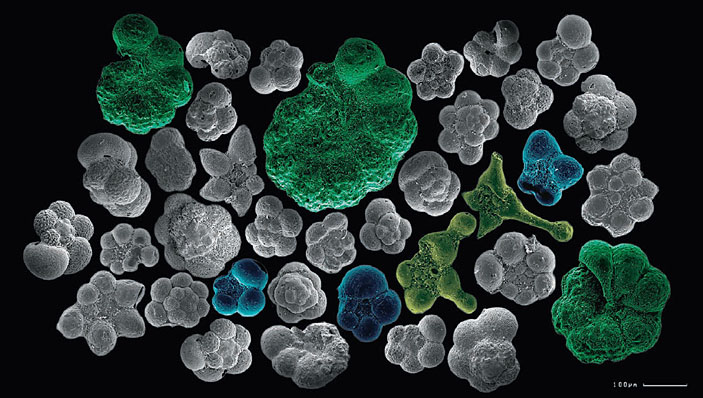

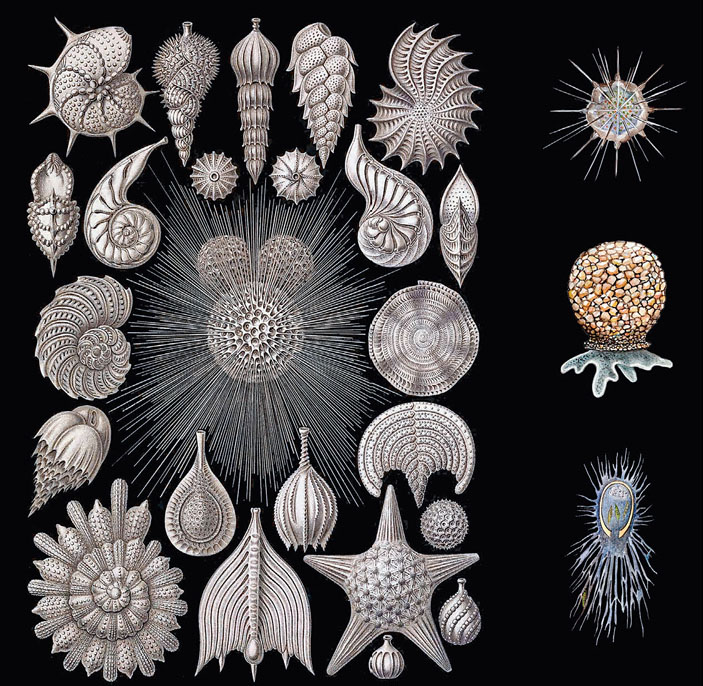

Радиолярии, фораминиферы и другие существа, которым мы обязаны образованием осадочных пород Подмосковья

Это море образовалось в результате события планетарного масштаба: 433 миллиона лет назад столкнулись континенты Балтика и Лаврентия, образовав суперконтинент Лавруссия (Еврамерика). В месте столкновения образовались высокие горы, платформа начала прогибаться, и туда хлынули воды Уральского океана — тогда он ещё был.

Девонские организмы. Это рисунок знаменитого немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля (1834–1919). Считается, что именно он ввёл в научный оборот термины «питекантроп», «филогенез», «онтогенез» и «экология».

В конце каменноугольного периода наступление воды достигло максимума. Место, где сейчас находится Москва, представляло собой центр достаточно глубокого (несколько километров) моря. Ему мы обязаны знаменитым белым камнем — известняком, из которого при Дмитрии Донском построили первый каменный Кремль. Если рассмотреть кусочек этой породы, в нём наверняка обнаружится какая-нибудь окаменелость или её фрагмент.

Правда, главных героев той эпохи невооружённым глазом не разглядишь. В основе известняка миллиарды скелетиков одноклеточных организмов: фораминифер и радиолярий. Они строили свои домики из карбоната кальция (минерала кальцита). Возможности отдельно взятой фораминиферы весьма скромны, но когда тонны планктона отмирают каждый год на протяжении миллиона лет, результат оказывается впечатляющим: сотни метров белоснежной породы. Есть в Подмосковье даже коралловые рифы тех времён — один из них можно увидеть в карьере Пески около Коломны.

… В начале пермского периода в связи с закрытием Уральского океана и подъёмом этой части платформы море сначала обмелело, а потом исчезло вовсе. В следующем, триасовом периоде здесь была уже суша. Началась геократическая эпоха, когда заметно увеличилось количество не покрытых водой участков.

Фораминиферы. Это одноклеточные организмы, которые строили раковины. Именно их останки составляют основу писчего мела

Пермское соляное море.

Время: 274–250 млн лет назад. Современное расположение: от Перми до Оренбурга. Древнее расположение: субтропики северного полушария, окраина океана Палеотетис. Глубина: мелкое

Во второй половине каменноугольного периода окончательно исчез Уральский океан — граница между будущими Европой и Азией стала более менее сухопутной, на месте столкновения плит началось активное образование Уральских гор.

Остатки океана, зажатые между растущим Уралом и Восточно-Европейской платформой, превратились в цепь очень солёных мелких и тёплых водоёмов. На юге они соединялись с океаном Палеотетис, однако часть «мостиков» пришла в негодность из-за отступления моря и локальных поднятий.

Территория будущей России всё ещё в курортной зоне — примерно на широте Италии и Испании. Если бы тогда существовали туристические агентства, туры «всё включено» на уральские моря пользовались бы огромным спросом независимо от сезона. А косметологи наладили бы выпуск кремов, лосьонов и шампуней, аналогичных тем, что сейчас делают из минералов Мёртвого моря в Израиле, — это тоже высыхающий водоём с зашкаливающим уровнем солёности.

Климении — отряд головоногих моллюсков из надотряда аммонитов. Они существовали в течение очень непродолжительного времени в конце девонского периода. Эта раковина была найдена на Южном Урале, хранится в Палеонтологическом музее

Со временем моря мелели и исчезали, оставляя после себя толщи соли — хлорида натрия (он же минерал галит, он же обычная поваренная соль) и хлорида калия (минерал сильвин, на вкус отвратительно горький). Города Соликамск, Соль-Илецк находятся ровно там, где завершилась история этих морей.

В них, к сожалению, уже не искупаться. А вот взять пакет пермской соли, высыпать в ванну, закрыть глаза и представить, что ты двести семьдесят миллионов лет назад плаваешь в море на Урале, — реальная и приятная альтернатива.

Раковины одноклеточных обитателей древних морей. Слева рисунок всё того же Геккеля, справа — более современная реконструкция

_________________________

Полный текст статьи Кирилла Власова в журнале «Элементы» с картами и схемами см. здесь :

https://elementy.ru/nauchno-po…

____________________________

Предыдущие материалы по теме:

Оледенение или субтропики? Растительность на российском Севере в доисторическую эпоху https://cont.ws/@denys/1629304

Какими методами определяют климатические условия прошлых эпох https://cont.ws/@denys/1630825

Как сформировались современные континенты и что находилось на Северном полюсе https://cont.ws/@denys/1632561

Температуры российского Севера в разные геологические эпохи https://cont.ws/@denys/1627794

Сарматское море…

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Толстова А.А. 1

1МБОУ СОШ № 11 поселка Рыздвяного ИГО СК

Молодых Г.И. 1Лихолит Е.Г. 1

1МБОУ СОШ № 11 поселка Рыздвяного ИГО СК

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Сарматское море ушло безвозвратно

Сушею дно стало…

Ставропольский край полон удивительных загадок природы, о которых мы зачастую даже не догадываемся. Так одно из них — Сарматское море которое исчезло миллионы лет назад. Морское дно стало сушей (Приложение 1).

«Всегда засматривался на гигантские глыбы камня, точно расшвырянные по долине, искал, но не мог найти ответа на вопрос, когда и как это произошло, как создавались обрушения каменных громад, странные очертания скал и отдельных камней», — замечал Г. Н. Прозрителев.

Так на территории Ставропольской возвышенности появились невысокие столовые горы. Если Нижнесарматское море было глубоким и на его дне накапливались глинистые отложения, в дальнейшем ставшие слоеными пластами, то Среднесарматское было мелководное. На его дне скапливался песок, а когда оно совсем помелело, то погибшие моллюски раковин образовали мощный слой известняка-ракушечника. Одной из загадок древних морей являются известково-песчанистые образования, которые ученые называют конкрециями. Это своеобразные желваки, залегающие в толще песка, покрытого плитой известкового песчаника или ракушечника[1].

География известково-песчанистых образований на территории Ставропольского края достаточно широка. 20 миллионов лет назад, здесь плескалось древнее Верхнесарматское море. В нем обитали рыбы, киты-цететерии, тюлени, моллюски. Обычно первый вопрос, который приходит на ум каждому, кто впервые слышит про Сарматское море: «Где находится или находился этот необыкновенный водоем?» Ответить на него геологам помогли различные пробы грунта, которые содержат окаменелые остатки морских обитателей. Ведь довольно долгое время подобные окаменелости, найденные в Альпах, Карпатах и даже в долине Гималаев, считали подтверждением истории о Всемирном потопе. Почему там, где воды нет и не может быть, когда-то в изобилии водились морские животные, а дно было полностью усыпано раковинами моллюсков. Но с развитием науки ученые смогли выяснить, что океан Тетис разделился на несколько водоемов. Одними из самых крупных образованных морей были Паннонское и Сарматское. Последнее занимало довольно обширные территории[6].

И сегодня становится все более актуальным вопрос, где находилось это море?

Структура работы

Цель работы:

— изучить геологическое прошлое Ставропольского края;

— найти местонахождение моря.

Гипотеза:

— миллионы лет назад на территории Ставропольского края находилось прекрасное море, в котором обитали моллюски и различные морские животные.

Задачи:

— найти доказательства существования в нашей местности древнего моря;

— восстановить картину геологической истории нашей местности;

— провести опрос среди учащихся МБОУ «СОШ №11» поселка РыздвяногоИГО СК.

Для детального изучения этой работы были выбраны следующие методы исследования и подходы:

— аналитические: анализ и синтез собранного материала;

— систематизирующие: систематизация полученных данных.

Научная новизна исследования состоит в выявлении существования в нашей местности древнего моря.

По завершению работы я ожидаю получить следующие результаты:

— выяснить знают ли опрашиваемые о Сарматском море;

— оформить результаты исследования в виде презентации.

Материалы и методы исследования

Данная работа осуществлялась через изучение исторической краеведческой литературы, интернет.

Результаты исследования

Океан Тетис

Древний океан Тетис существовал около миллиарда лет (850 до 5 млн. лет назад), разделяя древние континенты Гондвану и Лавразию, а также их производные. Поскольку за это время наблюдался дрейф континентов, то Тетис постоянно менял свою конфигурацию. От широкого экваториального океана Старого Света он превращался то в западный залив Тихого Океана, то в атланто-индийскую протоку, пока не распался на ряд морей. Со временем океан трансформировался в несколько водоемов, одним из которых стало Сарматское море. Сарматское море характеризуется изоляцией от мирового океана и прогрессирующим опреснением. Около 10 млн. лет назад Сарматское море восстанавливает связь с мировым океаном в районе пролива Босфор. Этот период получил название Меотического моря, которое представляло собой Чёрное и Каспийское море, связанное северокавказской протокой. 6 млн. лет назад Чёрное и Каспийское море разделились. Распад морей отчасти связывают с вздыманием Кавказа, отчасти с понижением уровня Средиземного моря. 5 млн. лет назад уровень Чёрного моря вновь повысился и оно вновь слилось с Каспием в Акчагыльское море, которое эволюционирует в Апшеронское море и охватывает Черноморе, Каспий, Арал и заливает территории Туркмении и нижнего Поволжья. Фактически Сарматское море существовало и 500 — 300 тыс. лет назад. Окончательное «закрытие» океана Тетис связывают с эпохой миоцена (5 млн. лет назад)(Приложение 2)[9].

Наша планета

За свою многомиллионную историю существования наша планета не единожды меняла свой рельеф и очертания. Там, где когда-то плескался океан, возникали горы и материки. А плодородные земли становились дном озер или морей. Да и сами моря могли менять свои размеры, обитателей и состав воды. До сих пор многие наши современники даже не представляют, насколько сложный «организм» наша планета. Убедиться в этом поможет Сарматское море, история которого представляется совершенно удивительной и даже немного фантастической[6].

2.3. Сарматское море

Ученые смогли доказать, что Сарматское море простиралось от современной Вены до горной системы Тянь-Шань. Изначально оно было соленым, а его самыми крупными островами являлись Крым и Кавказ. Считается, что период, когда выделилось Сарматское море — это приблизительно четырнадцать — десять миллионов лет назад[5].

Образовавшееся несколько миллионов лет назад море имело одну особенность, которая послужила поводом называть его озером. Сарматское море было изолированным водоемом, не имевшим связи с Мировым океаном. Поэтому морские обитатели, попавшие сюда, стали своеобразными заложниками, которые были вынуждены приспосабливаться к довольно странным условиям жизни.

Средиземное море находилось южнее Сарматского, и первоначально между ними была связь, но поднявшиеся со дна Карпатские горы кардинально изменили ситуацию. С этого периода Сарматское море стало полностью замкнутым и пополнялось только за счет впадающих в него рек.

Отсутствие связи с Мировым океаном делало Сарматское море все более пресным. Это, естественно, сразу же сказалось на морских обитателях, некоторые виды которых вымерли из-за невозможности адаптироваться к новому составу воды. Однако ситуация еще несколько раз менялась, и Сарматское море не единожды преподносило сюрпризы[3].

Куда пропало целое море?

Высохло. Такова участь большинства ледниковых озер – они мелкие, поэтому очень быстро заболачиваются и исчезают. Происходит это быстро – всего на протяжении нескольких сотен лет. Как мы видим, что в древности озеро было огромным, и его называли Сарматским морем, и по нему, очевидно, ходили корабли. Во времена историка Геродота оно было просто большим, и в нем обитали всякие звери – от бобров до выдр и неведомых зверей с «четырехугольной» мордой. В Средние века – это была уже территория болот, а ко времени расцвета Литовского княжества Сарматское море распалось на отдельные озера и постепенно исчезло.

Сейчас от него остались только Дикие Болота в междуречье Ясельды и реки Нарев. Возможно, свою долю в процесс исчезновения моря внес подъем Балтийской плиты из-за которого приток воды уменьшился.

Геологи и климатологи это подтверждают: образование ледникового озера здесь началось во времена голоцена (около 10 000 лет назад), озеро достигло наибольшего размера примерно 3000 лет назад, как раз тогда, когда эти места стали активно заселяться[5].

Сейчас от моря осталась обширная, заторфованная низина. По толщине тростникового торфа можно понять, что море существовало здесь на протяжении 1000 лет. Историки считают, что Сарматское море было идеальным местом для поселения древних людей – оно давало им пищу, а болота защищали от врагов. По древним берегами моря найдено много тесел — специального инструмента для долбления лодок.

Пинский краевед Алексей Дубровский указывает в свих статьях, что берега Сарматского моря были издревле заселены народами неманской культуры, много позже здесь поселились представители восточно — поморской и милоградской культур, последнюю советские ученые отождествляли с таинственными нервами историка Геродота. Возможно, по прохождению нервы были балтами, восточными германцами либо славянами. Занимались они плужным земледелием, скотоводством, выращивали просо, рожь, горох, ловили рыбу, охотились, добывали руду и обрабатывали железо. Селились на защищенных болотами «буграх» рядом с удобными угодьями для выпаса скота, что очень напоминает поселения древних славян[4].

Учебник российской истории начинается с событий, происходивших чуть больше тысячи лет назад. А что было на месте нынешних Москвы, Санкт-Петербурга или Самары на протяжении миллионов лет? Ответ состоит из одного слова: море. Причём не одно, а несколько. Значительная часть Центральной России не раз оказывалась покрыта водой. Фактически мы ходим по дну древних морей.

Учёные пока исследуют горные породы. Самая доступная из них — известняк. Обычный белый камень — его можно найти где угодно. Если присмотреться к нему, то можно заметить окаменевшие останки моллюсков и иных морских существ. Но как они оказались на территории Ставропольского края или любого другого города Центральной России? До ближайшего моря отсюда сотни километров.

Мы привыкли, что континенты имеют чёткие очертания и находятся на своих местах. Пока мы летим из Москвы в Сочи, Чёрное море не перельётся в другую низину, а Крым так и останется полуостровом. Рельеф менялся настолько радикально, что, посмотрев на глобусы разных геологических эпох, мы вряд ли узнали бы свою планету[7].

Моря — явление временное. Их существование зависит от двух основных факторов. Первый — наличие углубления на континенте, в которое вода может затечь. На больших отрезках времени поверхность суши гуляет — одни участки повышаются, другие понижаются. Второй фактор — уровень Мирового океана. Количество жидкой воды на планете зависит от климата и размера снеговых шапок на полюсах. А потепления и похолодания в истории Земли случались не раз.

2.4. Геологические явления

Как учёные узнают, что в том или ином месте было море? Они изучают осадочные породы: известняки, песчаники, глины, мергели, доломиты, которые покрывают почти всю земную кору. Бурят скважину в сто метров, поднимают образцы, изучают особенности породы и сохранившиеся в ней останки живности. После этого делаю вывод, что здесь было море: глубина, солёность, температура.

Углубили скважину ещё на десять метров — выяснили, что здесь происходило в более раннюю эпоху. И так далее. А можно довольствоваться естественными обнажениями пород — речными откосами, скалами и т. д.

Моря были настолько распространенным и стремительно менявшимся геологическим явлением, что рассматривать их в масштабах планеты или даже страны размером с Россию нельзя: список получится неохватным.

Ученые решили ограничиться Восточно-Европейской платформой. На общем фоне этот блок континентальной коры можно назвать островком стабильности. При этом за последние 700 миллионов лет он почти весь успел побывать под водой, а некоторые территории так даже по нескольку раз. Взяли самые известные моря — те, что хоть и существовали в далёком прошлом, но сумели внести большой вклад в наше геологическое настоящее (Приложение 3, 4)[2].

Когда это Сарматское море появилось, точно сказать сложно. Но известно, что оно было совершенно непохоже на современные моря, ведь тогда Земля радикально отличалась от нынешней. Сутки длились менее 21 часа, год — около 423 дней. Кислорода в атмосфере было всего 7 процентов вместо нынешних 23. А ещё было холодно. И море, скорее всего, было покрыто ледяным панцирем.

Впрочем, подтвердить или опровергнуть это утверждение пока невозможно: не хватает данных. Зато мы точно знаем, что в этом море уже обитали первые многоклеточные организмы. Считается, что их ассортимент не отличался разнообразием. Информации об этих формах жизни крайне мало: в те далёкие времена организмы ещё не додумались обзавестись скелетами или чем-то ещё, что не разлагается со временем. Палеонтологам приходится довольствоваться редкими отпечатками в горной породе. Их можно найти на Зимнем берегу Белого моря, где выходят на поверхность образовавшиеся на дне осадочные породы.

Так были открыты существа, напоминающие современные морские перья, — чарнии; аналоги ползающих медуз — дикинсонии и похожие на червей сприггины. Все они первопроходцы многоклеточного мира, ведь до этого больше миллиарда лет на Земле жили лишь бактерии да прочие одноклеточные (Приложение 5)[5].

Границы моря указать сложно. Но что оно было — это уж наверняка.

Со временем моря мелели и исчезали, оставляя после себя толщи соли — хлорида натрия (он же минерал галит, он же обычная поваренная соль) и хлорида калия (минерал сильвин, на вкус отвратительно горький). Города Соликамск, Соль-Илецк находятся ровно там, где завершилась история этих морей.Главными островами Сарматского моря были Крым и Кавказ, населяли его кроме многочисленных костных рыб небольшие киты-цетотерии и тюлени. В Ставропольском крае на территории Петровского района, неподалеку от города Светлограда, расположен уникальный водоем. В народе его называют Соленое озеро, реже используется название Лушниковское озеро. По сути, это – остаток древнего Сарматского моря.

Соляные узоры – отличительная черта водоема. В жаркую погоду вода испаряется, оставляя белесые кристаллы соли. Кстати, в самом глубоком месте озеро достигает около трех метров. В воде озера содержатся хлориды и сульфаты натрия, кальция, магния, соединения серы, значительное количество глауберовой соли (Приложение 6)[11].

2.5. Границы морей

Сарматское море — древнее море, существовавшее 14 — 10 млн. лет назад на территории от Паннонского моря до Аральского моря c островами Крым и Кавказ. Сарматское море протянулось от нынешней Вены до подножия Тянь-Шаня и включало в себя современные Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. Сарматское море характеризуется изоляцией от Мирового океана и прогрессирующим опреснением. Сарматское море постепенно сильно опреснилось водами впадающих в него рек, возможно, даже в большей степени, чем современный Каспий. 14,0—10,5 миллионов лет назад Сарматское море является почти замкнутым озером-морем, имевшим затруднённую связь с расположенным южнее Средиземным морем [6].

По берегам Сарматского моря бродили слоны, мастодонты, жирафы, носороги, олени, крупные свиньи, стада гиппарионов. Около 10 млн лет назад Сарматское море восстанавливает связь с Мировым океаном в районе пролива Босфор. Этот период получил название Меотического моря (Приложение 7)[8], которое представляло собой Чёрное и Каспийское моря, связанные северокавказской протокой. 6 млн лет назад Чёрное и Каспийское море разделились. Распад морей отчасти связывают с поднятием гор Кавказа, отчасти с понижением уровня Средиземного моря. 5-4 млн. лет назад уровень Чёрного моря вновь повысился и оно вновь слилось с Каспием в Акчагыльское море, которое эволюционирует в Апшеронское море и охватывает Черноморье, Каспий, Арал и заливает территории Туркмении и нижнего Поволжья.

2.6. Уникальные находки

В Изобильненском городском округе Ставропольского края, где я проживаю, ученые палеонтологи в 2020 году нашли ценные породы.

Карьер недалеко от станицы Новотроицкой обнажает отложения Сарматского моря, представленный желтыми песками и песчаниками. А в верхней части карьера виден более древний врез, здесь около шести миллионов лет назад протекала река.

Ставрополье — уникальный регион для палеонтологов. После того, как уровень мирового океана понизился, Сарматское море перестало существовать. Воды текли на север, а по берегам обитали животные.

Тут обитали кобры и вараны — для наших земель тогда они были обычными видами. Все найденные кости одного возраста. И находятся они на одной и той же глубине.

Сбор древних останков — очень кропотливая работа. Палеонтологи собирают породу для промывки, чтобы сохранить даже самые маленькие части. Жара усложняет работу.

Ученые верят, что Ставрополье раскроет еще не один секрет древностей[10].

2.7. Социологические исследования

Результаты проведенного мною в МБОУ СОШ № 11 поселка Рыздвяного ИГО СК социологического исследования (26 человек) среди учащихся 7 «А» класса, (Приложение

Только — 5 процентов респондентов высказали равнодушие к истории Сарматского моря, большинство же опрошенных — 95 процента выразили свое желание познакомится с историей Сарматского моря.

В связи с этим, было принято решение о проведении классного часа с подготовкой презентации на тему: «Сарматское море» среди седьмых классов, который поможет каждому познакомиться с историческим прошлым.

Заключение

В результате проведённой мною исследовательской работы, я пришла к выводу о том, что моя гипотеза абсолютно подтвердилась. Миллионы лет назад на территории Ставропольского края находилось прекрасное Сарматское море, в котором обитали моллюски и различные морские животные.

Выводы:

— территория края — дно древнего океана Тетис и Сарматского моря;

— наличие горных пород – глины, песка, известняка, гипса, соли служит доказательством того, что в древности территорию покрывало море;

— многие палеонтологические останки на территории края рассказывают нам о том, какой была природа древних морей;

-солёные озёра — остатки древних морей.

Список использованных источников и литературы:

Гаазов В.Л. Путешествие по ожерелью Северного Кавказа. — Ставрополь: ПБОЮЛ Надыршин А.Г., 2004.

Губарев Г.В., Скрылов А.И Казачий словарь Сан. Ансельмо, Калифорния, С.Ш.А.. Составитель словаря 1966—1970. Наш край: документы, материалы, 1917 – 1977 г.г. — Ставрополь, 1983.

Гниловской В. Г.Занимательное краеведение. 2-е издание. – Ставрополь: Ставропольское книжное издание, 1974 г. — 428 с.

Дубровский А. «Кому на болоте жить хорошо?» Родная природа. 2010. № 10. C. 20–21.

Жидовинов Н. Я., Каневская И. Д. Стратиграфическое значение брюхоногих моллюсков и совершенствование местной стратиграфической схемы сарматских отложений Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий // Известия Саратовского университета. Выпуск № 2 / том 13 / 2013.

Немкова Г. И. Краткий геологический словарь для школьников. – М.: «Недра», 1969 г. -176 с.

Олейников А. Н. Геологические часы. – Ленинград: «Наука», 1978 г. – 151 с.

Сенкевич Е. — Легенды Кавказа. — Минеральные воды: Издательство Кавказская здравница, 2012. — 56 с.

9. Википедия[Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.wikipedia.org (Дата обращения 02.12.2021).

10. ГТРК «Ставрополье» — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stavropolye.tv/news/137201(дата обращения 30.11.2021).

11. Источник [Электронный ресурс]. https://capost.media/special/mertvoe_more_stavropolya (дата обращения 30.11.2021).

Приложение 1.

Сарматское море

Приложение 2.

Тетис – древний океан

Приложение 3.

Отпечаток эдиакарии. Редкая древность: возраст более пятисот миллионов лет. Из коллекции Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова (Москва)

Приложение 4.

Подводный мир эдиакария.

Глубокое море, темнота, свет вдалеке исходит от вулкана

Приложение 5.

Перед вами не древняя улитка — это спинной щит азафуса

(один из отрядов трилобитов). Возраст — 485–444 млн. лет.

Хранится в Палеонтологическом музее

Отпечаток чарнии. Возможно, они были похожи на современные морские перья — отряд коралловых полипов

Отпечаток панциря ракоскорпиона.

Относится к силурийскому периоду (444–419 млн. лет назад)

Климении — отряд головоногих моллюсков из над отряда аммонитов. Они существовали в течение очень непродолжительного времени, хранится в Палеонтологическом музее

Передняя часть панцирной (пластинокожей) рыбы антиарха.

Такие жили в морях с раннего девона, а в конце карбона полностью вымерли

Дикинсония — характерный представитель эдиакарской жизни. До сих пор учёные спорят, к какому царству её относить: к грибам, к животным или вообще к чему-то отдельному.

Этот отпечаток возрастом примерно 555 млн. лет.

Хранится в московском Палеонтологическом музее

Приложение 6.

Соленое озеро

Приложение 7.

Меотическое море

Приложение 8.

Социологический опрос

Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

Просмотров работы: 705

Дно древнего моря: в поисках белемнитов

Мелкое теплое море. Невысокие зеленоватые волны бегут на восток, где в предвечерней дымке виднеется низкий берег небольшого островка, а за ним — еще одного. Берега встречают зелеными зарослями, буйством красок, таящимися в джунглях опасностями. В воде, за прибойной зоной, раскинулись полные жизни заливы. В прозрачной чистой воде видны раковины моллюсков, красивейшие кораллы и губки, шарики морских ежей и прочие неизвестные создания. Волны ласково плещутся, а из них неподалеку от берега выпрыгивают из воды упругие, торпедообразные тела… Нет. Это не дельфины… Это ихтиозавры. Это коварные хищники с челюстями, усеянными острыми зубами. Они охотятся на белемнитов и другую живность, проворно снующую туда-сюда по просторам доисторического моря.

Это не Океания, и не острова Атлантического океана. Это Могилевщина, местность, где через миллионы лет люди построят город Чаусы. Да. Именно так. В окрестностях этого города когда-то было древнее море, жившее своей, мало понятной для нас сейчас, размеренной жизнью. В этом море обитали диковинные животные и растения, останки которых можно встретить и сейчас в виде окаменелостей, сохранившихся в толще залежей мела. Да и сам мел образовался из мельчайших известковых раковин древних существ.

На севере от города расположен старый заброшенный карьер, в котором можно найти много выходов мела, перемешанных с каменными осыпями. Именно здесь лежат сокровища древних морей. Для этого совершенно необязательно иметь карту с пометкой места, где скрыт клад, или везти с собой лопату. Достаточно запастись терпением, и быть внимательным к тому, что окружает нас в этом удивительном месте. Клады — прямо под ногами.

Ну а теперь все по порядку. Всю историю планеты ученые делят на эры, периоды и другие отрезки времени, каждый из которых длился десятки миллионов лет. Облик нашей планеты и жизнь на ней за это время претерпели большие изменения. Начиная от одноклеточных организмов и заканчивая современными высокоразвитыми существами. Многие из доисторических жителей нашей планеты оставили свой след, по которому ученые их и обнаружили.

Остатки древних морских ракушек, застывшие в камне; кости и зубы исчезнувших видов животных, тончайшие силуэты насекомых в кусочках янтаря и массивные разноцветные обломки окаменелого дерева все это ископаемые остатки, или окаменелости. Даже отпечатки ног динозавров, бродивших по исчезнувшим илистым отмелям и низким болотистым берегам уже не существующих водоемов, тоже считаются ископаемыми остатками.

В поисках белемнитов

Древнейшие из известных окаменелостей это микроскопические остатки водорослей и бактерий, существовавших на Земле три миллиарда лет назад. А самые молодые, пожалуй, прекрасно сохранившиеся замороженные туши мамонтов, бродивших по заполярной тундре всего несколько тысяч лет назад. В разные времена на нашей планете жили разные существа, поэтому находки окаменелых жителей далеких эпох позволяют сказать, в какое время формировался тот или иной слой земли, выход горных пород, в толще которых были найдены окаменелости. Для палеонтологов — ученых, изучающих доисторические формы жизни, ископаемые, заключенные в последовательно залегающих пластах горных пород, служат как бы строками, а то и целыми страницами толстой книги истории Земли. В этом старом карьере вы можете почувствовать себя палеонтологом, который читает эту интереснейшую книгу.

Здесь можно найти известный всем мел, который в те доисторические времена был микроскопическими раковинами животных — фораминифер. Если рассмотреть мел под микроскопом, то можно увидеть эти мельчайшие панцири. Когда животные умирали, их панцири опускались на океанское дно. Со временем из них образовывался толстый слой. Постепенно он цементировался и превращался в карбонат кальция, который мы сейчас и называем мелом.

Образование мела было наиболее заметно в период жизни нашей планеты, который так и называется — меловой. Этот период — последний период Мезозойской эры, начался 145,5 миллионов лет назад и закончился 65,5 миллионов лет назад. Продолжался он около 80 миллионов лет. Именно тогда на суше появились цветковые растения, тогда же появилось много насекомых, которые стали опылителями цветов. По земле бродили динозавры. Одни из них были хищниками, а другие — питались только растениями. Самые известные динозавры — тираннозавры, тарбозавры, бронтозавры, цератопсы, игуанодоны, стегозавры. Это был период расцвета гигантских ящеров — многие динозавры достигали 58 метров в высоту и 20—ти метров в длину. Именно в этом периоде на суше появились первые птицы и млекопитающие.

В небе парили крылатые ящеры — птеродактили. В морях жили крупные хищники — ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры. Крупными и многочисленными были акулы, часть из них жили и в пресных водоемах.

Очень велико было разнообразие морских беспозвоночных. Как и в более раннем юрском периоде, в это время были очень широко распространены аммониты и белемниты, брахиоподы, двустворки и морские ежи. Именно их окаменевшие остатки вы можете увидеть здесь прямо под ногами.

Среди камешков можно найти окаменевшие раковины морских моллюсков, похожие на пулю, окаменевшие остатки белемнитов, или, как их называют в народе, чертовы пальцы и перуновы стрелы. Это не что иное, как ростр (внутренняя раковина) древнего существа, похожего на современного кальмара. Тяжелый ростр служил противовесом и помогал шустрому белемниту при движении. Они жили в юрском и меловом периодах. Это были активные хищники, которые виртуозно плавали, имели плавники, крупные глаза, роговые челюсти и чернильный мешок. На их щупальцах были острые крючки, которые до наших дней они не сохранились.

Белемнит в карьере

С чертовыми пальцами у многих народов связаны легенды и предания. Кроме того, в народной медицине их используют как мощное лекарственное средство. Причем наиболее распространено применение порошка из этих камней в качестве кровоостанавливающих и ранозаживляющих присыпок.

А в некоторых культурах из перуновых стрел и до сих пор делают украшения, амулеты и обереги. Считается, что такой оберег будет охранять его владельца от гнева богагромовержца Перуна. А некоторые и сейчас стараются на чердаке дома держать хотя бы один такой камень, чтобы оберегать дом от попадания молний.

В народной медицине растертые в порошок останки белемнита при посыпке на рану способствовали ее скорому заживлению. Так же считалось, что белемниты могут помочь от ревматизма, воспаления глаз и кишечных камней у лошадей.

Несколько интересных фактов о белемнитах:

— На останках белемнитов формируются годичные кольца как на деревьях. Эти кольца также позволяют установить возраст моллюска.

— Максимальная длина существа могла достигать от трех до пяти метров.

— Каждое из десяти щупалец белемнита заканчивалось 30–50 крючками.

— По останкам белемнитов можно узнать температуру водоема в котором он обитал.

Окаменевшие ткани белемнитов минерализовались и превратились в кальцит. Этот минерал светится в темноте при облучении ультрафиолетовым светом. Так обычный детектор денег, который имеет в своем составе ультрафиолетовую лампу, заставляет белемниты предстать перед нами в другом свете. Они, серо-коричневые при дневном освещении, под светом такого фонаря вспыхивают оранжево-красным цветом.

Белемниты в длинноволновом ультрафиолете

Белемниты при обычном свете

Палеонтология для большинства из нас — это наука о древних гигантских ящерах и мамонтах. Очень многие с детства хорошо ориентируются в видах динозавров и без труда отличают трицератопса от тиранозавра. Но находка костей крупного животного — редкая удача, повседневная работа палеонтологов связана с совсем другими существами, окаменелости которых любой может найти буквально у себя под ногами: на берегу моря или реки, в овраге, в заброшенном карьере, в строительном отвале. Но, как правило, мы не можем сказать о них ничего большего, чем «красивый камешек», «древняя раковина» или «чертов палец». Редакция N + 1 решила сделать для вас сверхкраткий путеводитель по самым частым палеонтологическим находкам, которые наверняка делал почти каждый житель Центральной России.

На протяжении сотен миллионов лет территория Москвы, Московской области и более половины европейской части России была покрыта морем. На месте Красной площади ползали морские звезды, в Бутово плавали акулы, на Тверской и на Арбате копошились морские огурцы. Сегодня их многочисленные остатки лежат глубоко под землей и обычно скрыты от глаз, но не всегда.

Древних морей было два, и каждое имело очень долгую историю. Первое море появилось здесь в начале девонского периода и существовало большую часть каменноугольного и половину пермского периодов — примерно 140 миллионов лет (от 400 миллионов лет до 260 миллионов лет назад).

Когда оно высохло, на протяжении еще более ста миллионов лет на месте Москвы и Подмосковья простиралась суша.

В середине юрского периода, примерно 165 миллионов лет назад, море вернулось и продержалось еще около 120 миллионов лет.

Много раз менялись характеристики этих двух морей: глубина, химический состав воды, температура. Обычно это был бассейн с нормальной соленостью, с глубинами около 20–30 метров, со средней температурой, как в нынешнем Средиземном море, то есть вполне комфортной.

Его населяли многочисленные животные. Их остатки лежат глубоко под землей и обычно скрыты от глаз, но не всегда. Газоны в Москве зачастую отсыпают черной глиной, где можно увидеть остатки головоногих моллюсков юрского периода (им около 150 миллионов лет), в щебенке на детских площадках и на тропинках столичных парков можно собрать целую коллекцию остатков каменноугольных животных (живших около 300 миллионов лет назад).

На окаменелости можно натолкнуться на берегу реки, где вода размывает горные породы, в русле ручья или просто рядом с ямой, которую копают коммунальные работники. И это не говоря о песчаных или глиняных карьерах в Подмосковье или об отвалах, возникающих после прокладки метро в Москве.

Наконец, самостоятельный палеонтологический музей представляют собой вестибюли многих станций Московского метрополитена.

Такие случайные находки выглядят не столь эффектно, как экспонаты музеев, и представляют собой фрагменты, обломки или, как шутят палеонтологи, фрагменты кусков обломков. Но знать о них небесполезно. По крайней мере, чтобы правильно расположить их по группам.

Членики морских лилий

Морские лилии (Crinoidea) — обширный класс иглокожих животных, наших двоюродных родственников. Тела иглокожих состоят из многочисленных сегментов и после смерти животного разваливаются на отдельные части. В случае с морскими лилиями обычно сохраняются членики их стеблей. Они выглядят как кружочек, звездочка или многоугольник с дыркой посередине. Нередки и небольшие «столбики» или «башенки», состоящие сразу из нескольких члеников.

В окрестностях Москвы остатки морских лилий обычно принадлежат животным каменноугольного возраста, обитавшим в Московском море около 300 миллионов лет назад. Они попадаются часто и даже послужили причиной курьеза: уфологи регулярно принимают остатки морских лилий за фрагменты инопланетных кораблей или куски техники древних «продвинутых» цивилизаций.

В карьерах Подмосковья встречаются и хорошо сохранившиеся экземпляры морских лилий, но их добыча и препарирование — весьма трудная задача.

Иглы и пластинки морских ежей

Морские ежи (Echinoidea) — близкие родственники морских лилий, их тела после смерти также разваливаются на отдельные сегменты. В горных породах сохранялись в основном отдельные иглы морских ежей, зачастую толстые и массивные, напоминающие булаву или толстый огурец. Фрагменты таких игл можно заметить в щебенке, которой отсыпают, например, дорожки в парках.

Там же попадаются пластинки панцирей, похожие на многоугольник или кружок с небольшим возвышением посередине: к нему крепилась игла.

Целые экземпляры морских ежей встречаются нечасто. На фото ниже запечатлен крупный, размером с теннисный мяч, панцирь подмосковного морского ежа в виде россыпи пластинок, от которых отходят иглы. По краям плиты находятся многочисленные членики морских лилий.

Интересно, что в Москве и Подмосковье почти все полные остатки каменноугольных морских ежей представлены в плоском, раздавленном виде. Панцири, сохранившие округлую форму, здесь практически не находят.

Брахиоподы

Брахиоподы (Brachiopoda) — особый тип морских беспозвоночных с внешней раковиной. Они немного похожи на двустворчатых моллюсков, хотя отличаются особенностями симметрии. У двустворчатых моллюсков зеркальны обе створки, а у брахиопод они отличны, зато симметричны правая и левая сторона каждой створки.

Брахиоподы господствовали в морях палеозойской эры, а сейчас представлены небольшим количеством форм. Их остатки часто сохранялись в ископаемой летописи. Иногда окаменелых раковин брахиопод в породе так много, что эти скопления напоминают булыжные мостовые.

В окрестностях Москвы брахиопод, скорее всего, можно найти где-нибудь на даче, особенно на берегу реки, где вода размывает коренные породы или просто притащила обломок глыбы с окаменелыми раковинами.

У некоторых брахиопод раковина отличалась длинными отростками. Благодаря этому в Древнем Китае их называли ласточками, отвар из таких брахиопод считался хорошим средством от болезней желудка. У нас в Воронежской области похожие раковины называли коровками.

Кораллы

Ископаемые кораллы (Anthozoa) в Москве и области принадлежат к ископаемым каменноугольного периода. Натолкнуться можно на остатки как одиночных, так и колониальных кораллов.

Одиночные кораллы имеют характерную изогнутую форму и похожи на окаменелый коготь или зуб. Их нередко и принимают за зубы или когти динозавров, хотя сложное ажурное строение перегородок и внешняя скульптура очевидно указывают, что это постройки беспозвоночных.

Колониальные кораллы выглядят как скопление трубочек или полостей. Раньше их называли окаменевшими сотами.

Стоит отметить, что кораллы служат индикатором теплых морей. Благодаря им мы знаем, что 300 миллионов лет назад море в в европейской части России было теплым и обладало нормальной соленостью.

Брюхоногие моллюски

Брюхоногие моллюски, или гастроподы (Gastropoda), обитают в морях уже более 500 миллионов лет. Они и сейчас представляют крайне обширную и разнообразную группу.

В ископаемой летописи не всегда от них сохранялись сами раковины, зачастую оставались лишь внутренние слепки — ил, затвердевший в пустотах раковины. Такой же слепок получится, если цементом заполнить сосуд, а затем его разбить.

Известняк каменноугольного периода иногда переполнен такими слепками, в основном от раковин брюхоногих моллюсков беллерофонов (Bellerophon).

Аммониты

Аммониты (Ammonoidea) — головоногие моллюски, во множестве населявшие моря во времена динозавров, то есть в юрском и меловом периодах. Внешне они напоминали современных наутилусов.

Завитые в спираль раковины аммонитов служат обычным предметом коллекционирования у любителей палеонтологии. Поиск и добыча целых раковин представляет известные трудности и требует навыков, но фрагменты можно встретить даже на московских газонах, которые отсыпают черными глинами. Они обычно выглядят как дуга, покрытая разными бороздками, пупырышками и морщинами (некоторые при жизни были усеяны шипами).

Подчас можно найти и прекрасной сохранности раковины аммонитов, с сохранившимся перламутровым слоем.

Белемниты

Белемниты (Belemnitida) — тоже головоногие моллюски времен динозавров, плававшие в морях юрского и мелового периодов. При жизни они напоминали кальмаров.

В хвостовой части туловища у белемнитов располагался ростр, выполнявший роль балласта и помогавший маневрировать во время плавания. После гибели животного ростры погружались на дно и очень часто замещались минералами, сохраняясь в невероятных количествах.

Ростры белемнитов — самая распространенная окаменелость юрского периода. Их можно встретить где угодно, начиная от полей и проселочных дорог и заканчивая газонами Москвы. Ростры крайне твердые, разрушить их сложно, поэтому река или ручьи могут уносить их за многие километры от выхода юрских пород.

Целые ростры похожи на наконечник. Раньше в народе их называли чертовыми пальцами или громовыми стрелами. Считалось, что порошок из ростра помогает заживлять царапины. Это в самом деле так: порошок образует стерильную корочку, не пропускающую грязь.

Любопытно, что если тереть ростр в порошок, он издает запах кошачьей мочи. Благодаря этой странной особенности в античное время ростры белемнитов считали окаменелой мочой рыси.

И некоторые редкости

Кроме самых распространенных ископаемых стоит упомянуть и о палеонтологических редкостях, найденных в окрестностях Москвы. Во-первых, это остатки позвоночных животных юрского периода. Например, в карьере возле станции Пески в ста километрах от Москвы находили остатки небольших хищных динозавров, крокодилов и черепах юрского периода.

Изредка в Подмосковье попадаются значимые фрагменты скелетов морских рептилий: остатки челюстей, ласты и позвоночные столбы ихтиозавров и плезиозавров.

По каменноугольному периоду редкостями можно считать целые остатки морских звезд и некоторых рыб, к примеру, родственников знаменитого кистеперого целаканта.

Антон Нелихов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Мосты»

Исследовательская работа

Автор: Давыдова Татьяна Александровна, 9 класс

Жеребцов Кирилл Александрович, 9 класс

Ларин Александр Алексеевич, 9 класс

Руководитель: Давыдов Александр Константинович, учитель географии

По следам древнего моря

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………….. 3

I. История нашей местности в девоне………………………………………………………4

II. Ископаемые животные Салаирского моря

1. Тип Стрекающие (Cnidaria)

1.1.Класс Коралловые полипы(Anthozoa )………………….…………………….. 5

1.1.1.Подкласс Табуляты ( Tabulata)………………………………………………………5

1.1.2.Подкласс Четырехлучевые кораллы (Tetracoralla) или Ругозы

(Rugosa)………………………………………………………………………………………..5

1.2.Класс Гидроидные Полипы(Hydrozoa)

1.2.1.Подкласс Строматопораты (Stromatoporata)

1.2.1.1.Род Amphipora…………………………………………………………………….6

2.Тип Мшанки (Ectoprocta)…………………………………………………………………7

3.Тип Строматолиты (Stromatophyceae)……………………………………………….7

4.Тип Моллюски (Mollusca)

4.1.Класс Головоногие (Cephalopoda)

4.1.1. Подкласс Актиноцератоидеи (Actinoceratoidea)……………………………. 8

4.2. Класс Двустворчатые (Bivalvia)……………………………………………….8

III. Заключение……………………………………………………………… ………9

Литература…………………………………………………………………………….10

Приложение……………………………………………………………………………………………….11

Аннотация

Целью данного исследовательского проекта является палеогеографическая реконструкция фрагмента Салаирского моря в районе села Мосты Искитимского района Новосибирской области.

Авторы ставят перед собой задачи:

1.Изучение истории геологического развития местности.

2. Определение найденных ископаемых организмов и их отпечатков.

3. Проведение реконструкции среды обитания найденных организмов.

Авторами обследованы места выходов горных пород с целью обнаружения фоссилий и их сбора. Проведена работа по определению образцов с использованием специализированной литературы, ресурсов интернета, помощью специалистов краеведческих музеев г. Искитима и Новосибирска. Это позволило систематизировать и квалифицировать ископаемые организмы, а также составить палеогеографическую реконструкцию фрагмента Салаирского моря и географической среды обитания найденныхоорганизмов.

Предоставлено обоснование наличия на нашей территории морского бассейна. Выделены и описаны характерные особенности жизнедеятельности ископаемых организмов, что позволяет делать выводы о температурном режиме, уровне солености вод и глубине данного моря. А также позволяет судить об этапах трансгрессии и регрессии в истории геологического развития нашей территории в девонский период.

Дополнительными продуктами проекта являются: коллекция морских ископаемых организмов, пополнившая фонд школьного краеведческого музея, а также достижение договоренностей о совместных полевых исследованиях со специалистами отдела природы Новосибирского государственного краеведческого музея.

Эта работа адресована всем, кто интересуется палеонтологией, ископаемыми животными, геологической историей нашего края. Она может быть использована на уроках географии, занятиях краеведческого кружка.

Введение

Проблема: в районе села Мосты Искитимского района Новосибирской области мы обнаружили горные породы с фоссилизированными остатками морских организмов. Значит, когда-то здесь было море. Но когда? И что это было за море – мелководное или глубокое, холодное или теплое? И как выглядели те животные, которые его населяли?

Мы собрали коллекцию окаменелостей, чтобы определить, каким организмам принадлежали отпечатки, в какое время они существовали, какие изменения происходили на Земле в этой местности.

Цель: палеогеографическая реконструкция фрагмента Салаирского моря в районе села Мосты Искитимского района Новосибирской области.

Задачи:

1.Изучение истории геологического развития местности.

2. Определение найденных ископаемых организмов и их отпечатков.

3.Проведение реконструкции географической среды обитания найденных организмов на основании строения ископаемых животных и литологических признаков породы.

Объект исследования: образцы горных пород с ископаемой фауной .

Предмет исследования: биономическая принадлежность фауны и ее

экологические взаимосвязи с окружающей средой.

Гипотеза: Ископаемая морская фауна позволяет проследить изменения диапазона физических, химических и гидрологических условий морей в месте ее обнаружения.

Методика выполнения исследования

1. Поиск экземпляров горных пород с отпечатками или вкраплениями вымерших организмов.

2. Изучение истории геологического развития местности.

3. Сравнение найденных ископаемых организмов с изображениями из различных источников (коллекции, книги, Интернет) и их определение.

I. История нашей местности в девоне

Свои поиски мы начали с того, что познакомились с геологической картой Новосибирской области (прил.1) масштаба 1: 2000000 и XIV томом «Геологии СССР» [3]. Оказалось, что село Мосты расположено в пределах Салаирского мегаантиклинория и его территория сложена нижне- среднедевонскими горными породами. Девонский период — четвёртый геологический период палеозойской эры. Начался 419 млн лет назад, закончился 359 млн лет назад. Продолжался, около 60 млн лет.

В девоне вся территория Новосибирской области включая и наше село, представляла собой дно древнего Салаирского моря (прил.2) [4].

Глубина моря колебалась от нескольких до 50-100 м. Соленость вод была нормальной, о чем свидетельствует присутствие таких стеногалинных организмов, как — строматопораты, табуляты, ругозы, мшанки, бивальвии. Температура воды была характерна для субтропического пояса [5].

В течение многих миллионов лет море периодически то отступало, то снова наступало на территорию Западной Сибири и каждый раз оно оставляло толщи осадочных отложений, в которых навечно запечатлелись образы древних морских животных — окаменелости. В правобережной части Новосибирской области палеозойские осадочные породы местами выходят на дневную поверхность и в них можно обнаружить следы далёкого морского прошлого нашего края. Как правило, такие места представляют собой скальные выходы в долинах рек [8].

Нами были обследованы места подобных выходов, с целью обнаружения фоссилий и их сбора. Была проведена работа по определению образцов. Для этого мы использовали специализированную литературу, ресурсы интернета, обращались за помощью к специалистам краеведческих музеев г. Искитима и Новосибирска. Это позволило нам систематизировать и квалифицировать ископаемые организмы. А также составить палеогеографическую реконструкцию фрагмента Салаирского моря и географической среды обитания найденных организмов.

II. Ископаемые животные Салаирского моря

1. Тип Стрекающие (Cnidaria)

1.1.Класс Коралловые полипы(Anthozoa )

Среди собранных нами фоссилий коралловые полипы занимают первое место по количеству. Видимо, в данном районе они были главными рифостроителями.

Велико значение кораллов как показателей среды: подавляющее большинство из них обитало в теплых морях с чистой, богатой кислородом водой, на небольшой глубине. Скелетные элементы кораллов нарастали слоями. Их рост шел только днем и строго подчинялся лунным циклам .

Класс кораллов делится на шесть подклассов, из которых в девоне были наиболее развиты табуляты и четырехлучевые кораллы.

1.1.1.Подкласс Табуляты ( Tabulata)

Обычными в палеозое кораллами были табуляты (лат. «рядовики») (прил.4).

В настоящее время известно, что в Салаирском море обитало 317 видов и 2 подвида табулятоморфных кораллов [4]. Доминирующими были представители родов Favosites, Parastriatopora, Yacutiopora, Thamnopora,Pachypora, Striatopora, Hillaeepora, Syringopora (прил.5). Биоразнообразие табулят в Салаирском море в девоне отображено в (прил.3).

1.1.2.ПодклассЧетырехлучевые кораллы (Tetracoralla) или Ругозы (Rugosa)

Среди собранной коллекции имеются образцы одиночных кораллов-ругоз, с кораллитами, имеющими цилиндрическую форму (прил.6).

Ругозы (лат. «морщинники») названы так из-за своей складчатой и толстой, словно морщинистая шкура слона, внешней известковой оболочки. Рожок коралла подразделялся на горизонтальные днища и вертикальные перегородки. Днища отмечали стадии роста коралла, а полип сидел на самом верхнем из них. Длина одиночных ругоз обычно не более 25 см. при поперечнике до 6 см. [6].

Из ругоз в Салаирском море преобладали одиночные формы — Phaulactis, Pilophyllum, Dubrovia, Tryplasma.

1.2.Класс Гидроидные Полипы(Hydrozoa)

1.2.1.Подкласс Строматопораты (Stromatoporata)

1.2.1.1.РодоAmphipora

Найденые нами амфипоры встречаются в более темных известняках, чем остальные животные (что говорит о недостатке кислорода в воде). Колонии их имеют цилиндрическую форму длиной от 4 до 26 мм и диаметром до 2-3 мм.

На поперечном и продольном сечении колонии четко виден осевой канал, заполненный темно-серым известняком. Внутренняя структура колонии напоминает губку – просматриваются равномерно расположенные темные точки (прил. 7).

Интересно, что амфипоры были встречены нами только в темно-серых известняках, иногда вместе с мелкими колониями мшанок.

Заметно, что колонии ориентированы послойно в определенных (разных) направлениях. Это может свидетельствовать о наличии временных донных течений.

Колониальный скелет амфипор состоит из субцилиндрических тонких и ажурных карбонатных веточек. Эти организмы обитали на мелководье тропических и субтропических морей ордовика, силура и девона. Строматопороидеи образуют известняки, нередко рифогенные. Известняки, сложенные колониями различной (но не цилиндрической и ветвистой) формы называют строматопоровыми, а образованные цилиндрическими и ветвистыми колониями рода Amphipora и сходных с ним родов — амфипоровыми. [2]

Строматопороидеи были донными колониальными животными, прикрепленными или свободнолежащими. Нередко они образовывали заросли, банки и рифы.

Из строматопорат в Салаирском море обитало более 20 видов. Особенно многочисленны были Actinostroma intermedium , Stromatopora typica , Syringostroma sibirica , Paramphipora mirabilis , Amphipora messershmidti , которые образовывали строматопоратовые луга, а совместно с табулятами и ругозами — кораллово-строматопоратовые.

2.Тип Мшанки (Ectoprocta)

Анализ интернет-источников позволил определить, что часть найденных фоссилий относится к мшанкам отряда Фенестеллиды (прил.8).

Мшанки — морские колониальные донные животные, по внешнему виду напоминающие водоросли или мхи (отсюда и название типа) они ведут неподвижный бентосный образ жизни. В ископаемом состоянии хорошо сохраняются мшанки с известковым скелетом, напоминающим кустики, веточки, сетку, листочки, иногда скелет имеет форму корочек, обрастающих подводные предметы, они обитали на разных глубинах – от прибрежной полосы до глубины 400-500 м. Иногда они строили мшанковые рифы.

В целом мшанки являются эвритермными организмами и существуют как в тропических, так и в арктических водах, но преобладают в теплых морях.

Морские мшанки лучше переносят колебания солености, чем коралловые полипы. Они менее, чем коралловые полипы, чувствительны к чистоте воды, но в солоноватых водах их меньше. А вот в бассейнах с повышенной соленостью мшанки погибают [1,9].

3.Тип Строматолиты (Stromatophyceae)

Строматолиты (др.-греч.строма «подстилка» и литос«камень», каменная подстилка, каменная прослойка) — ископаемые остатки цианобактериальных матов. Строматолит — ископаемое карбонатное (чаще известковое или доломитовое) стяжение, образовавшееся на дне мелководного водоема(прил. 9).

Формируются в опреснённых или засолонённых зонах или в зонах с периодической сменой пресной и солёной воды. Образователями строматолитов являются цианобактерии и другие виды бактерий, водоросли.

Массовое развитие строматолитов происходило в следующих условиях:

1. При быстро прогрессирующей засолоненности морского бассейна.

2. В течение кратковременного перехода от химических осадков к нормально-морским или солоновато-водным.

3. При условии изменения глубины( при резком обмелении)[7].

4.Тип Моллюски (Mollusca)

По результатам исследований фоссилий были выделены моллюски относящиеся к двум классам Cephalopoda и Bivalvia.

4.1.Класс Головоногие (Cephalopoda)

4.1.1. Подкласс Актиноцератоидеи (Actinoceratoidea)

Актиноцератоидеи(греч. «роговидная палка») — вымерший подкласс палеозойских головоногих моллюсков. Раковина наружная, прямая, разделенная на камеры. Вероятнее всего актиноцератоидеи вели придонный образ жизни. У прямых, как штырь, актиноцератид сифон сообщался с камерами через крупнопористые широкие соединительные кольца. Многочисленные известковые слои, из которых состояли кольца, усиливали устойчивость раковины к внутреннему давлению. Большая площадь поверхности колец, которая еще расширялась за счет пор, позволяла быстро наполнять и опорожнять камеры жидкостью. Впрочем, набирая и сбрасывая балласт подобным образом, занырнуть поглубже не удавалось. Эти черты свидетельствуют о медленном передвижении ( прил.10).

4.2. Класс Двустворчатые (Bivalvia)

В большинстве случаев двустворчатые – двустороннесимметричные животные. Это свободно передвигающиеся моллюски, имеющие известковую симметричную раковину округлой, овальной или сильно вытянутой формы, которая состоит из двух створок одинаковой величины. Ползают они очень медленно, а иные стали сидячими. У таких моллюсков нога редуцируется (как у мидий) или исчезает совсем (как у устриц). Многие из них прирастают ко дну, выделяя из особой железы биссус – тягучую клейкую слизь, превращающуюся в воде в шелковистые нити. Двустворчатые моллюски, ведущие прикрепленный или лежачий образ жизни, имеют неравностворчатые раковины. Размеры раковин колеблются от 2-3 см до 1,5 м ( прил.10).

III.Заключение

Изучив историю геологического развития территории с.Мосты, мы пришли к выводу, что данная местность испытывала движения земной коры и неоднократно была подвергнута наступлению моря.

Сравнив найденные окаменелости с рисунками и фотографиями организмов древних морей (из книг, коллекций и Интернета), мы определили, что это мшанки, кораллы, гидроидные полипы, строматолиты.

Собранная нами коллекция окаменелостей показывает изменчивость гидродинамического режима девонского моря:

Нормальный морской режим характеризуется фауной четырехлучевых кораллов и мшанок – животных, требовательных к чистоте воды, нормальной солености и содержанию кислорода.

Регрессии моря приводили к размыву островов, вода становилась мутной, исчезали кораллы, и главными обитателями рифов становились мшанки, менее требовательные к чистоте воды. Понижение уровня моря нарушало нормальный гидродинамический режим в донных котловинах.

В котловинах, где вода застаивалась и содержала мало кислорода, из фауны оставались лишь колонии мшанок (видовой состав мшанок обеднялся). Зато амфипоры, животные, наиболее стойкие к недостатку кислорода и способные переносить (кратковременно) даже сероводородное заражение, были здесь обильны.

В целом можно сделать вывод, о том, что вся акватория Салаирского моря располагалась в субтропическом географическом поясе. Особенностями моря являлись относительная мелководность, о чем убедительно свидетельствует большое биоразнообразие бентосного населения, а также нормальная соленость и температура 18-20° C, с хорошо аэрируемой обстановкой и доступным освещением дна бассейна. Населяющее его организмы образовывали заросли в виде кораллово-строматопоратовых лугов, сформировавших мелкие рифы.

Литература

-

Богоявленская О.В., Федоров М.В. Основы палеонтологии: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1990. – 208 с.

-

Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. / под ред. В.Н. Шиманского. 2-е издание. – М.: Недра, 1984. – 536 с.

-

Геология СССР. Западная Сибирь. Том XIV. М.: Изд-во «Недра». – 1967. – 664 с.

-

Дубатолов В.Н. « Динамика биоразнообразия табулятоморфных кораллов в девонских морях Сибири».Геология и геофизика, 1998, т.39, №10, с.1357-1367.

-

Дубатолов В. Н., Краснов В. И. Палеоландшафты раннедевонских морей Сибири // Стратиграфия. Геол. коррел. — 1998.

-

Журавлёв А.Ю.До и после динозавров., М.: Вече, 2006.-352 с.

-

Известковые водоросли и строматолиты (систематика, биостратиграфия,

фациальный анализ). Сборник научных трудов.- Новосибирск: Наука,

1988. — 232 с.

-

Мугако А.Л. От древних морей до нынешних дней. Палеонтологические находки на территории Новосибирской области. — Новосибирск 2008. -16 с.

-

Равикович А.И. Современные и ископаемые рифы. – М.: Издательство АН СССР, 1954. – 172 с.