РадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Жучки, передатчики и приемники: что о них надо знать >

Основные параметры передатчиков и приемников

|

Основные параметры передатчиков |

Основные параметры приемников |

|

Рабочая частота (частотный диапазон), МГц или кГц |

|

|

Тип модуляции: амплитудная (АМ) / частотная (ЧМ) |

|

|

Мощность выходного сигнала, Вт |

Чувствительность по входу, мкВ |

|

Выходное сопротивление, Ом |

Входное сопротивление, Ом |

|

Коэффициент гармоник |

Избирательность, дБ |

|

Чувствительность по входу, мВ |

Мощность выходного сигнала, Вт |

|

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) НЧ тракта (включая модулятор) |

КНИ НЧ тракта, включая демодулятор |

Теперь все по порядку.

Рабочая частота (частотный диапазон)

Если передатчик или приемник жестко настроены на определенную частоту – то можно говорить об одной рабочей частоте. Если в процессе работы возможно перестраивать рабочую частоту, то надо назвать диапазон рабочих частот, в пределах которого может осуществляться регулировка.

Измеряется в килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц).

Раньше для определения частотного диапазона чаще использовали не частоту, а длину волны. Отсюда пошли названия диапазонов ДВ (длинные волны), СВ, (средние волны) КВ (короткие волны), УКВ (ультракороткие волны).

Чтобы пересчитать длину волны в частоту, нужно поделить на нее скорость света (300 000 000 м/с). То есть,

где:

— длина волны (м)

c – скорость света (м/с)

F – частота (Гц)

Теперь вам нетрудно посчитать, что наши деды называли «ультракороткими волнами». Да да, не удивляйтесь, диапазон 65…75 МГц – это уже не просто «короткие» а «ультракороткие». А ведь их длина целых 4 метра! Для сравнения, длина волны мобильника стандарта GSM – 15…30 см (в зависимости от диапазона).

С развитием техники и освоением новых частотных диапазонов, им начали давать невообразимые названия вроде «сверхкороткие», «гиперкороткие» и т.п. Сейчас для обозначения диапазона чаще используют частоту. Это удобнее хотя бы даже тем, что не нужно ничего пересчитывать и помнить скорость света. Хотя, скорость света все равно помнить не помешает

Мы будем, в основном, работать с вещательными диапазонами УКВ. Их два: УКВ-1 — то что в народе так и называют «УКВ», и УКВ-2 — то, что принято называть «FM». Название FM происходит от английского Frequency Modulation — Частотная Модуляция (о модуляции читаем ниже). Вообще-то, если серьезно, то называть частотный диапазон по виду модуляции — технически безграмотно. Однако, в народе это название прочно укоренилось и стало нарицательным. С этим уже ничего не поделаешь.

Тип модуляции

Широко используется два типа модуляции: амплитудная (АМ) и частотная (ЧМ). По-буржуйски это звучит как AM и FM . Собственно, всеми любимый диапазон “ FM ” получил название именно благодаря частотной модуляции, с которой работают все радиостанции данного диапазона. Есть еще фазовая модуляция, сокращенно – ФМ, но уже, нашенскими буквами. Попрошу не путаться с буржуйским FM !

ЧМ, в отличие от АМ, более защищена от импульсных помех. Вообще говоря, на частотах, на которых расположены радиостанции УКВ-диапазона, применение ЧМ более удобно, чем АМ, поэтому она там и применяется. Хотя, телевизионный сигнал все равно передается с амплитудной модуляцией, независимо от частоты. Но это уже совсем другая история.

Частотная модуляция бывает узкополосная и широкополосная. В вещательных радиостанциях используется широкополосная ЧМ – ее девиация составляет 75 кГц.

В связных радиостанциях и прочей не вещательной радиотехнике чаще применяют узкополосную ЧМ, с девиацией порядка 3 кГц. Она более защищена от помех, поскольку допускает более острую настройку приемника на несущую.

Итак, наши диапазоны:

УКВ-1 — 65,0…74,0 МГц, модуляция — частотная

УКВ-2 («FM») — 88,0…108,0 МГц, модуляция — частотная

Мощность выходного сигнала

Чем мощнее передатчик – тем дальше он может передать сигнал, тем легче этот сигнал будет принять.

Почти в каждом описании жучка пишется его дальность действия. Обычно – начиная от 50 м и заканчивая тремя километрами… Серьезно воспринимать эту информацию нельзя. Ни за что не польщайтесь дальностью в 1 км в условиях города, или не расстраивайтесь сильно пятидесятью метрами на открытой местности – ведь авторы никогда не дают параметры приемника, с которым тестировался данный жучок. А именно – они не называют чувствительность этого приемника. А ведь от нее многое зависит. Можно тестировать мощный передатчик при помощи приемника с паршивой чувствительностью – и получить в результате маленький радиус действия. Или наоборот, слушать маломощный передатчик через чувствительный приемник – и получить большую дальность. Поэтому, рассматривая схему жучка, в первую очередь обращайте внимание не на громкие слова, а на голые факты. А именно – попытайтесь прикинуть мощность передатчика. Обычно мощность в описании жучка не указывается (авторы ее просто не меряют, считая достаточным померить «дальность»). Поэтому нам остается только «на глаз» определить, на что способен жук.

Для этого нужно смотреть на:

— Напряжение питания. Чем больше – тем больше мощность (при прочих равных условиях)

— Номинал транзистора, стоящего в оконечном каскаде (или генераторе, если антенна подключена прямо к нему). Если стоит какой-нибудь паршивый КТ315 – большой мощности от схемы можно не ждать, не дождетесь. А если попробуете поднять – транзюк, ничего не говоря, просто предательски взорвется… Лучше, если стоит транзистор КТ6хх или КТ9хх, например, КТ608, КТ645, КТ904, КТ920 и т.д.

— Сопротивления транзисторов в коллекторной и эмиттерной цепях оконечного каскада. Чем они меньше – тем больше мощность (ппру).

Для сравнения скажу так: мощности в 1 Вт хватает в городских условиях где-то на километр при условии, что чувствительность приемника – порядка 1мкВ.

Чувствительность приемника

Ну мы уже начали говорить о чувствительности.

Чувствительность зависит процентов на 90 от «шумности» входного каскада приемника. Поэтому, для достижения хороших результатов, необходимо использовать малошумящие транзисторы. Часто используют полевики – они поменьше шумят.

У приемников диапазона УКВ, чувствительность обычно находится в пределах 0,1…10мкВ. Приведенные значения – крайности. Чтоб получить чувствительность 0,1 – надо изрядно попотеть. Так же, как и надо очень сильно не уважать себя, чтоб сделать приемник с чувствительностью 10мкВ. Истина где-то посередине. Порядка 1…3 мкВ – оптимальное значение чувствительности.

Выходное сопротивление передатчика

Это очень важно знать, потому что можно сделать очень прекрасный мощный передатчик и не получить от него и десятой доли номинальной мощности благодаря неправильному согласованию с антенной.

Итак, антенна обладает сопротивлением R , скажем 100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны мощность P , допустим – 4 Ватта, нужно приложить к ней напряжение U , которое рассчитывается по закону Ома:

U2 = PR

U2 = 100*4 = 400

U = 20 В

Получили 20 Вольт.

При напряжении 20 Вольт выходной каскад передатчика должен держать мощность 4 Вт, при этом через него будет протекать ток

I = P/U = 0,2А = 200мА

Таким образом, данный передатчик на сопротивлении 100 Ом развивает мощность 4 Вт.

А если вместо антенны на 100 Ом подключить антенну на 200 Ом? (А напряжение то же – 20 В)

Считаем:

P = UI = U(U/R) = 20(20/200) = 2 Вт

В два раза меньше! То есть, физически, выходной каскад готов прокачать 4 Ватта,

но не может, так как ограничен напряжением в 20 Вольт.

Другая ситуация: сопротивление антенны – 50 Ом, то есть – в 2 раза меньше. Что получается? На нее пойдет двойная мощность, через оконечный каскад потечет двойной ток – и транзистор в конечном каскаде многозначительно накроется медным тазом…

Короче говоря, к чему я это все? А к тому, что необходимо знать, какую нагрузку мы вправе подключить к выходу передатчика, а какую – не в праве. То есть, необходимо знать выходное сопротивление передатчика.

Но нам надо знать и сопротивление антенны. А вот тут-то сложнее: его очень сложно измерить. Можно, конечно, рассчитать, но расчет не даст точного значения. Теория всегда немного расходится с практикой. Как же быть?

Очень просто. Существуют специальные схемы, которые позволяют изменять выходное сопротивление. Они называются «схемы согласования». Наиболее распространены два вида: на основе трансформатора и на основе П-фильтра. Схемы согласования обычно ставятся на выходной каскад усилителя, и выглядят примерно так (слева – трансформаторная, справа – на основе П-фильтра):

Для настройки выходного сопротивления трансформаторной схемы, необходимо изменять количество витков II обмотки.

Для настройки схемы с П-фильтром, нужно регулировать индуктивность L 1 и емкость C 3.

Настройка производится при включенном передатчике и подключенной штатной антенне. При этом, мощность излученного антенной сигнала измеряется при помощи специального прибора – волномера (это такой приемничек с милливольтметром). В процессе настройки, добиваются максимального значения излучаемой мощности. Крайне не рекомендуется производить настройку мощных передатчиков, находясь в непосредственной близости от антенны. Если, конечно, ваша мама хочет иметь внуков…

Входное сопротивление приемника

Почти то же самое. Кроме внуков. Принимаемый сигнал слишком слаб, чтобы сколь-нибудь навредить отечественному генофонду.

Согласование сопротивлений производится при помощи входного колебательного контура. Антенна подключается либо к части витков контура, либо через катушку связи, либо через конденсатор. Схемы вот:

Сигнал с контура также может сниматься или напрямую, как показано на схемах, или через катушку связи, или с части витков. Во-общем, зависит от воли конструктора и конкретных условий.

Коэффициент гармоник

Говорит нам о том, насколько излучаемый передатчиком сигнал «синусоидален». Чем меньше к.г. – тем больше сигнал похож на синус. Хотя, бывает и так, что визуально – вроде бы синус, а гармоник – тьма. Значит, все-таки – не синус. Человеку свойственно ошибаться. Техника более объективна в своей оценке.

Вот так выглядит «чистый» синус (синусоида сгенерирована звуковым генератором программы WaveLab ):

Гармоники возникают, как мы знаем, из-за нелинейных искажений сигнала. Искажения могут возникать по различным причинам. Например, если усилительный транзистор работает на нелинейном участке передаточной характеристики. Иначе говоря, если при равных изменениях тока базы, изменения тока коллектора не равны. Это может быть в двух случаях:

- На транзистор подан недостаточный ток смещения. То есть, при отсутствии сигнала он полностью закрыт,

а открываться начинает лишь с возрастанием уровня сигнала. При этом, у выходной синусоиды получаются «спиленными» низы:Кстати, выходные каскады большинства передатчиков работают в режиме С.

Этот режим не подразумевает наличия смещения базы. То есть, на выходах таких каскадов

всегда будет сигнал с отрезанными низами. Но с этим мирятся ввиду высокого КПД подобных каскадов.

Гармоники вырезаются фильтрами, стоящими после каскада. Кстати, каскады, изображенные на схемах согласования,

работают как раз в режиме C. - Амплитуда входного сигнала слишком велика, и необходимый коллекторный ток не может быть обеспечен.

Например:

В коллекторной цепи транзистора стоит резистор на 100 Ом,

напряжение питания – 25 В.

Соответственно, при полностью открытом транзисторе, коллекторный ток будет равен 25/100 = 0,25 А = 250 мА.

Коэффициент усиления транзистора– 50, то есть, коллекторный ток в 50 раз больше тока базы.

Теперь такая ситуация: на базу подали ток 10 мА. Каков будет ток коллектора?Что? 500 мА? Ни фига подобного! Мы же только что говорили, что при ПОЛНОСТЬЮ открытом транзисторе, коллекторный ток составляет 250 мА. Значит, больше этого значения, он не сможет быть ни под каким соусом. Если мы будем увеличивать ток базы от нуля до 10 мА, то коллекторный ток будет возрастать только до тех пор, пока не станет равным 250 мА. После этого, он не увеличится, сколько бы мы не увеличивали ток базы. Такой режим транзистора называется « режим насыщения ». В момент достижения коллекторным током отметки 250 мА, базовый ток равен 250/50 – 5 мА. То есть, для корректной работы данного каскада, на его вход нельзя подавать ток больше 5 мА.

То же самое происхедит и с сигналом. Если ток сигнала «зашкаливает» за определенное значение, то транзистор уходит в насыщение. На осциллограмме это проявляется в виде «спиленных» верхушек синусоиды:

Кроме таких характерных искажений, возникают и другие всевозможные нелинейные искажения сигнала. Со всеми этими искажениями призваны бороться частотные фильтры. Обычно, используются фильтры нижних частот (ФНЧ), поскольку, как говорилось ранее, частоты гармоник обычно выше частоты полезного сигнала. ФНЧ пропускает основную частоту и «вырезает» все частоты, которые выше основной. При этом, сигнал, как по волшебству, превращается в синус чистой красоты.

Избирательность приемника.

Этот параметр показывает, насколько хорошо приемник может отделить сигнал требуемой частоты от сигналов других частот. Измеряется в децибелах (дБ) относительно соседнего частотного канала либо зеркального канала (в гетеродинных приемниках).

Дело в том, что в эфире постоянно летят тысячи всевозможных электромагнитных колебаний: от радиостанций, телевизионных передатчиков, наших любимых «мобильных друзей», и т.д. и т.п. Различаются они лишь по мощности да по частоте. Правда, по мощности им отличаться не обязательно – это не есть критерий выбора. Настройка на любую радиостанцию, будь то телеканал « MTV » или база вашего домашнего радиотелефона, происходит именно по частоте. При этом, на приемнике лежит ответственность: выбрать из тысяч частот – ту одну, единственную и неповторимую, которую мы хотим принять. Если на близких частотах нет никаких признаков разумной жизни – хорошо. А если где-нибудь через пол-мегагерца от нашей радиостанции, находится сигнал другой радиостанции? Это есть не очень хорошо. Вот тут то и понадобится хорошая избирательность приемника.

Избирательность приемника зависит, в-основном, от добротности колебательных контуров. Подробнее, мы будем разбираться с избирательностью при рассмотрении конкретных схем приемников.

Оставшиеся четыре параметра относятся к НЧ тракту приемника и передатчика.

Чувствительность по НЧ входу передатчика

Чем чувствительнее вход передатчика, тем более слабый сигнал можно на него подавать. Этот параметр особенно важен в жучках, где сигнал снимается с микрофона, и имеет очень малую мощность. Если нужно, чувствительность наращивается дополнительными каскадами усиления.

Мощность выходного НЧ-сигнала приемника

Мощность сигнала, которую отдает на выход приемник. Ее необходимо знать, чтобы правильно подобрать усилитель мощности для дальнейшего усиления.

КНИ (Коэффициент нелинейных искажений)

Ну, в-общем, мы уже разобрались, что такое нелинейные искажения и откуда они берутся. Но! Если по ВЧ-тракту достоточно поставить фильтр – и все станет хорошо, то в звуковом тракте «лечить» нелинейные искажения куда труднее. Точнее – просто невозможно. Поэтому, со звуковым или любым другим модулирующим сигналом, необходимо обращаться очень бережно, чтобы в нем возникло как можно меньше нелинейных искажений.

<<—Вспомним пройденное—-Поехали дальше—>>

|

Как вам эта статья? |

Заработало ли это устройство у вас? |

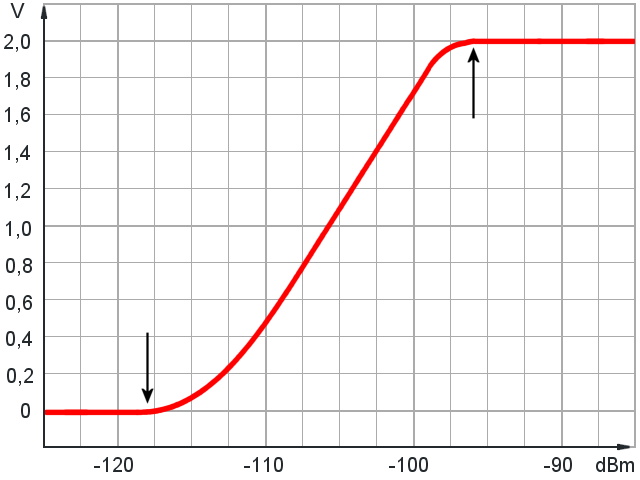

Измерение динамического диапазона приемника

точка

начала

насыщения

точка

предельной

чувствительности

Рисунок 1. Калибровочная кривая приемника: выходной сигнал (по оси Y) как функция от мощности на входе приемника (по оси Х).

Разница между точкой начала насыщения приемника и точкой его предельной чувствительности

представляет собой динамический диапазон приемника в децибеллах (здесь 118 — 83 = 35 дБ).

точка

начала

насыщения

точка

предельной

чувствительности

Рисунок 1. Калибровочная кривая приемника: выходной сигнал (по оси Y) как функция от мощности на входе приемника (по оси Х).

Разница между точкой начала насыщения приемника и точкой его предельной чувствительности

представляет собой

динамический диапазон приемника в

децибеллах

(здесь 118 — 83 = 35 дБ).

Измерение динамического диапазона приемника

Измерение динамического диапазона приемника имеет большое значение для оценки характеристик радиолокатора.

Однако обычно влияние

динамического диапазона приемника

на дальность действия радиолокатора недооценивается.

Нужно понимать, что приемник не различает полезные сигналы и мешающие (помехи),

то есть в приемнике обрабатывается аддитивная смесь эхо-сигнала цели и помех (шумы, пассивные помехи и т.п.).

Амплитуды сигнала и помех складываются, в результате чего приемник может входить в режим насыщения.

Это приводит к искажению или даже потере эхо-сигнала.

Для измерения динамического диапазона приемника используется та же измерительная схема, что и для

измерения чувствительности приемника

(Рисунок 2).

к антенне

управляемый

аттенюатор

0 … −120 дБ

Направ-

ленный

ответ-

витель

−31.5 дБ

Антенн.

перекл.

Приемник

Передатчик

Синхрони-

затор

Рисунок 2. Схема измерения чувствительности приемника.

В данном случае можно пренебречь значениями затухания в направленном соединителе, в разъемах и в кабеле, так как это только относительные измерения.

к антенне

управляемый

аттенюатор

0 … −120 дБ

Направ-

ленный

ответ-

витель

−31.5 дБ

Антенн.

перекл.

Приемник

Передатчик

Синхрони-

затор

Рисунок 2. Схема измерения чувствительности приемника.

В данном случае можно пренебречь значениями затухания в направленном соединителе, в разъемах и в кабеле, так как это только относительные измерения.

к антенне

управляемый

аттенюатор

0 … −120 дБ

Направ-

ленный

ответ-

витель

−31.5 дБ

Антенн.

перекл.

Приемник

Передатчик

Синхрони-

затор

Рисунок 2. Схема измерения чувствительности приемника.

В данном случае можно пренебречь значениями затухания в направленном соединителе, в разъемах и в кабеле, так как это только относительные измерения.

(интерактивный рисунок)

В этой измерительной схеме выполняется несколько (как минимум два) измерений при разных значениях входной мощности.

По результатам строится кривая чувствительности (Рисунок 1).

Для каждого измерения по оси Х (абсцисс) откладывается значение ослабления аттенюатора (в дБ),

а по оси Y (ординат) — соответствующее значение амплитуды тестового сигнала (в Вольтах).

Полученная в результате точка наносится на график, после чего таким же образом обрабатывается следующее измерение.

Совокупность полученных точек образует калибровочную кривую приемника.

По этой кривой определяют динамический диапазон приемника.

Если для всех измерений используется одна и та же измерительная установка, то потери в разъемах и соединительных кабелях не имеют большого влияния.

Динамический диапазон приемника численно равен разнице (в дБ) между мощностью, соответствующей точке верхнего изгиба,

и мощностью, соответствующей точке нижнего изгиба калибровочной кривой.

Смещение всего графика примерно на 6 дБ вправо или влево не влияет на результат.

Если же в состав установки вносятся дополнительные элементы, например, аттенюаторы,

то это должно быть учтено при обработке результатов, как и при измерении

чувствительности приемника.

Из двух радиолокационных приемников, имеющих одинаковую чувствительность, лучшим считается тот,

у которого калибровочная кривая более пологая, то есть тот, у которого динамический диапазон больше.

Обслуживающий персонал (техник) радиолокатора не влияет на динамический диапазон приемника.

Настройки, вызывающие изменение этого параметра, могут быть выполнены только в лабораторных условиях.

Как правило, такие настройки выполняются изготовителем или в специализированных лабораториях.

В настоящее время существуют измерительные приборы, в которых автоматически, при помощи компьютера, строится калибровочная кривая приемника.

Такой подход гораздо быстрее, хотя и приводит к тому же результату.

Однако при таком подходе могут быть допущены те же ошибки, что и при неавтоматическом методе.

Поскольку передатчик радиолокатора выключен, система автоматической подстройки частоты не работает.

При изменении температуры приемника меняется его частотная характеристика.

Таким образом, измерение динамического диапазона приемника требует достаточно много времени.

Рабочую частоту генератора сигналов следует настроить на слегка измененную резонансную частоту приемника (или наоборот).

Изобретение используется при проведении испытаний аппаратуры радиотехнической разведки. Выбирают радиолокационную станцию, несущая частота которой входит в диапазон разведуемых аппаратурой радиотехнической разведки частот, а энергетический потенциал достаточен для создания на максимальном удалении от радиолокационной станции мощности сигнала, превышающего реальную чувствительность аппаратуры радиотехнической разведки. Летательный аппарат с размещенной на нем аппаратурой радиотехнической разведки совершает полеты, находясь в главном луче диаграммы направленности радиолокационной станции, приближаясь к радиолокационной станции или удаляясь от нее. При этом фиксируются максимальное и минимальное удаление от радиолокационной станции, на котором приемник аппаратуры радиотехнической разведки сохраняет заданные характеристики. Динамический диапазон рассчитывают по формуле DD = (Rmax/Rmin)2, где Rmax, Rmin — максимальное (минимальное) расстояние между радиолокационной станцией и приемником аппаратуры радиотехнической разведки. Технический результат заключается в повышении максимальной мощности выходного сигнала для измерения динамического диапазона.

Изобретение относится к испытаниям средств радиотехнической разведки (РТР).

Динамический диапазон — диапазон уровней сигналов, в пределах которого приемник должен сохранять заданные характеристики. (Справочник радиолокации, Под редакцией М. Скопник т. 3, М., Сов. Радио, 1977, с. 138).

Обычно динамический диапазон выражают через отношение максимальной и минимальной мощности на входе приемника, при которых приемник сохраняет заданные характеристики, т.е.

Динамический диапазон приемных устройств измеряется с помощью генераторов сигналов типа Г4-108, Г4-109, Г4-78… Г4-83, работающих в диапазоне частот 1,16. ..16,61 ГГц. Максимальная мощность выходного сигнала вышеперечисленных генераторов составляет 10-3…10-4 Вт, минимальная — 10-14…10-15 Вт. (Генераторы сигналов. Каталог «Изделия промышленных средств связи» Серия 1. Радиоизмерительные приборы, тематический выпуск. Радиоизмерительные приборы 90/91. Центральный отраслевой орган научно-технической информации «Экос», М., 1989, с. 176-179).

Для приемников аппаратуры радиотехнической разведки, вышеописанный метод измерения динамического диапазона не всегда реализуем по следующим причинам: 1. Максимальная мощность выходного сигнала не достаточна для измерений. Анализ материалов, содержащихся в печати, показывает, что чувствительность приемников аппаратуры радиотехнической разведки должна быть не хуже минус 90. ..110 дБ/Вт или 10-9…10-11 Вт. (Американские спутники радиоэлектронной разведки на геосинхронных орбитах. А. Андронов, Зарубежное военное обозрение, N 12, 1993. Американские спутники РТР типа «Феррет» А. Андронов, Р. Шевров, Зарубежное военное обозревание, N 6, 1994. Космическая система радиотехнической разведки ВМС США «УАЙТ КЛАУНД» А. Андронов, Зарубежное военное обозревание, N 7, 1993). Динамический диапазон приемников радиолокационных сигналов 106. ..109 или 60-90 дБ. (Радиолокационные системы аэропортов. Под редакцией А. Т. Перевезенцева, М., Транспорт, 1981, с. 235, 237, Справочник по радиолокации, т. 3. Под редакцией М. Сколник, М., Сов. Радио, 1977, с. 139). Таким образом для измерения динамического диапазона требуется мощность на входе приемника 10-2…1 Вт.

2. Отсутствует реальный поток электромагнитных сигналов на входе приемника аппаратуры радиотехнической разведки. Измерения проводятся как правило в лабораторных условиях, когда на вход приемника подается один сигнал. В реальных условиях поток сигналов на входе приемника достигает до 10 млн. импульсов в секунду (Перспективы развития американских средств РЭБ индивидуальной защиты самолетов. Д. Фигуровский, Зарубежное военное обозревание N 11, 1987 г.).

Сущность предлагаемого способа измерения динамического диапазона состоит в следующем.

Мощность сигнала радиолокационной станции на входе приемника аппаратуры радиотехнической разведки вычисляется по формуле (Основы радиолокации. А.П. Сиверс, Н. А. Суслов, В.Н. Легельский. Государственное союзное издательство судостроительной промышленности, г. Л., 1959, с. 253-254).

Подставляя в формулу (2) минимальное и максимальное расстояние для получения максимальной и минимальной мощности на входе приемника, получим формулу для вычисления динамического диапазона, как функции расстояния между источником и приемником радиолокационных сигналов.

1) Выбрать радиолокационную станцию с несущей частотой в диапазоне разведуемых аппаратурой радиотехнической разведки частот, энергетический потенциал которой обеспечит на максимальном расстоянии мощность сигнала превышающую реальную чувствительность приемника аппаратуры радиотехнической разведки.

2) Разместить аппаратуру радиотехнической разведки на борту летательного аппарата (или радиолокационную станцию на борту летательного аппарата, а аппаратуру радиотехнической разведки на земле).

3) Организовать выполнение полетов так, чтобы обеспечить измерение диапазона дальностей, в пределах которого приемник аппаратуры радиотехнической разведки сохраняет заданные характеристики. Для этого полеты строятся таким образом, чтобы летательный аппарат постоянно находился в главном луче диаграммы направленности радиолокационной станции.

Дальность определятся в полетах от и на радиолокационную станцию в диапазоне высот полета летательного аппарата. Заходы выполняется с дальности, превышающей дальность действия, радиолокационной станции.

Для повышения достоверности измерений производится несколько полетов, в процессе которых фиксируется максимальное и минимальное расстояние от радиолокационной станции, на котором приемник аппаратуры радиотехнической разведки функционирует с заданными характеристиками.

Формула изобретения

Способ измерения динамического диапазона приемника аппаратуры радиотехнической разведки, заключающийся в том, что динамический диапазон приемника определяется в пределах изменения уровня мощности принимаемых сигналов, когда приемник сохраняет заданные характеристики, отличающийся тем, что измерение проводится по сигналам, излучаемым радиолокационными станциями, а не генераторами стандартных сигналов, на фоне реального потока электромагнитных сигналов, при этом аппаратура радиотехнической разведки размещается на летательном аппарате, совершающем полеты, находясь в главном луче диаграммы направленности радиолокационной станции, приближаясь или удаляясь от нее, а динамический диапазон (DD) приемника аппаратуры радиотехнической разведки определяется из соотношения

где Rmax, Rmin — соответственно максимальное и минимальное расстояние между радиолокационной станцией и приемником аппаратуры радиотехнической разведки.

-

Оценка динамического диапазона приёмника

Динамический

диапазон

Первыми каскадами

приёмника являются УРЧ и смеситель.

Так как

,

то допустимый уровень сигналов на входе

УРЧ выше, чем допустимый уровень входных

сигналов смесителя. Следовательно, при

расчете динамического диапазона

приёмника вместо

следует брать

.

Совместный

коэффициент шума УРЧ и смесителя:

Шумовой порог (при

):

Параметр

приёмника равняется:

Тогда динамический

диапазон приёмника равен:

-

Выбор регулировок приёмника

Используем гетеродин

с кварцевой стабилизацией, что позволяет

получить нестабильность частоты

гетеродина

.

Считаем доплеровское

смещение частоты равным нулю.

Без системы АПЧ

требуется полоса:

При наличии системы

АПЧ с коэффициентом подстройки KАПЧ:

Поскольку величина

небольшая, то система АПЧ не требуется.

Система АРУ

позволяет расширить динамический

диапазон приёмника по основному каналу.

Пусть A,

дБ – требуемый диапазон входных сигналов,

а B,

дБ – допустимый диапазон изменения

напряжения на выходе. Тогда требуемое

изменение коэффициента усиления

приёмника равно (А – В), дБ.

Нежелательно

регулировать усиление в первом каскаде

УРЧ и смесителях.

Найдем требуемое

число каскадов в усилителе промежуточной

частоты:

-

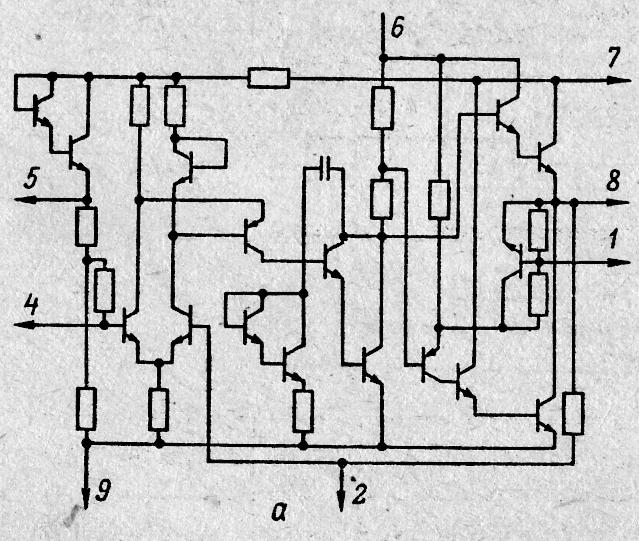

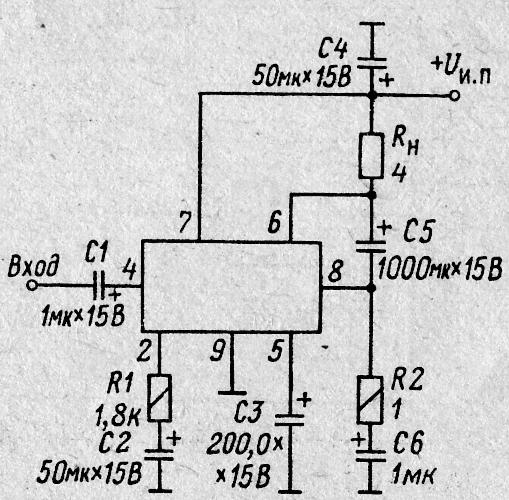

Выбор тракта усилителя низкой частоты

Для усилителя

низкой частоты выбираем ИМС К174УН4А в

стандартной схеме включения. Данная

микросхема используется в качестве

усилителя низкой частоты. Принципиальная

схема ИМС К174УН4А приведена на рисунке

2.

Рисунок 1

Рассмотрим

назначение выводов данной микросхемы:

1, 6 – выводы; 2 –

обратная связь; 4 – вход; 5 – фильтр;

7 – питание (+Uи.п);

8 – выход; 9 – общий (-Uи.п).

Основные электрические

параметры ИМС К174УН4А:

— напряжение

источника питания;

(при f

= 1кГц) — потребляемый микросхемой ток;

(при f

= 1кГц) — коэффициент усиления по напряжению;

(при

f

= 1кГц) — коэффициент гармоник;

(при f

= 1кГц) — входное сопротивление микросхемы;

— сопротивление

нагрузки;

— номинальная

выходная мощность;

—

максимальный ток нагрузки.

На рисунке 2

приведена типовая схема включения

микросхемы К174УН4А:

Рисунок 2

-

Структурная схема

Рисунок 3 Структурная

схема профессионального коротковолнового

приёмника

-

Электрическое проектирование радиопрёмника

-

Расчёт параметров электронных приборов

-

Для выбранного

транзистора КТ368А определим Y-параметры

и шумовые характеристики в схеме с ОЭ

на частоте сигнала fс.

Необходимые для расчётов параметры

транзистора возьмём из [3]. Параметры

транзистора КТ368А указаны в Приложении

1.

Заданные параметры:

— статический

коэффициент передачи тока базы в схеме

с ОЭ;

— модуль статического

коэффициента передачи тока базы в схеме

с ОЭ на некоторой частоте fм

= 100 МГц;

— входное сопротивление

транзистора в режиме малого сигнала;

— постоянная времени

цепи обратной связи;

—

ёмкость коллекторного перехода;

—

максимальный ток коллектора.

Расчёт параметров

схемы с ОЭ на КТ368А:

Y-параметры:

Поскольку

оказался меньше требуемого (для УРЧ

необходимо 90), то от схемы с ОЭ переходим

к каскодной схеме ОЭ – ОБ. Каскодная

схема реализует преимущества Каскадов

с ОЭ и ОБ – больший коэффициент усиления

по напряжению и высокое выходное

сопротивление.

Транзисторы VT1

и VT2

на рис.4 выбираем одинаковые КТ368А.

Рассчитаем

Y-параметры

каскодной схемы:

Рассчитаем

параметры преобразования биполярных

транзисторов, работающих в преобразователях

частоты:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #