Что такое задняя стойка и нужно ли её исправлять?

Можно заметить, что, скорее всего, у горнолыжницы слишком сильно разогнуты голеностопные суставы для этой фазы поворота, крутизны склона и скорости. От падения её удерживают сильные мышцы ног, живота и жёсткие пятки совсем не «новичковых» лыж

- Что такое задняя стойка и почему нужно кататься в основной стойке?

- Какой должна быть основная стойка?

- Последствия катания в задней стойке

- НЕ задняя стойка

- Заключение

Большинство горнолыжников-любителей, а тем более экспертов, хотя бы раз в своей «горнолыжной жизни» слышали термин «задняя стойка». На занятиях у многих инструкторов и в любительской оценке катания эта ошибка имеет чуть ли не культовое значение, а её исправление порой принимает регулярный характер, так как периодически она возникает снова, например во время перехода на более сложные скоростные повороты или на крутые склоны.

Мир, однако, на месте не стоит, меняется снаряжение и геометрия лыж, а высокий спорт в погоне за победами изобретает новые движения, которые мы, инструкторы, медленно, но верно переносим в менее динамичные повороты в стремлении дать людям самое эффективное катание. И иногда вещи, которые ранее казались неправильными, начинают активно использоваться. Это в каком-то смысле касается и задней стойки, но не будем забегать вперёд.

Что такое задняя стойка и почему нужно кататься в основной стойке?

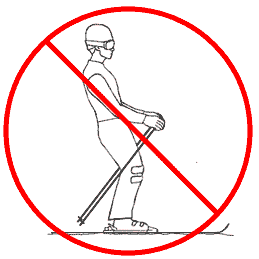

Характеризуют этим словосочетанием обычно нарушение основной стойки в виде смещения центра масс горнолыжника назад к пяткам. Вариантов этого нарушения множество: разогнутые голеностопные суставы, излишнее сгибание в тазобедренном и коленных суставах, отклонение корпуса назад и, соответственно, различные вариации этих движений. Это положение обычно ощущается как сильное напряжение мышц живота и, самое главное, квадрицепса бедра, которые в условиях эксцентрической или статической нагрузки удерживают тело от падения.

Основной принцип катания на горных лыжах — это сохранение равновесия. Когда мы стоим в кроссовках вниз лицом на склоне горы, покрытом сухой травой или гравием, наши врождённые навыки заставляют нас слегка отклоняться назад, чтобы не упасть вперёд, и это безусловно сработает. Но всё поменяется, когда мы окажемся в этом же месте, но зимой, на снегу на лыжах. Последние скользят вниз, и речь идёт о сохранении равновесия уже в движении. В данном случае нам необходимо стоять так, как мы стоим на плоской поверхности, а слегка согнутые голеностопные, коленные и тазобедренные суставы сделают это положение ещё более устойчивым. Это и называется «основной стойкой», и по тем же самым причинам верхняя часть горнолыжных ботинок производится с наклоном вперёд. Человек же на начальном этапе освоения горных лыж инстинктивно отклоняется назад, как если бы он стоял в кроссовках на траве, и это основная причина массовости задней стойки. Основная стойка классифицируется как приобретённый навык.

На рисунке b видно, что при таком же положении тела, как на рисунке a, сила Gn, которая прижимает лыжника к снегу, и сила реакции опоры не совпадают. Материал любезно предоставлен Национальной Лигой инструкторов

Какой должна быть основная стойка?

Описание стойки выглядит следующим образом:

- Ноги на ширине бёдер.

- Вес распределён равномерно на обе лыжи.

- Стоим на всей стопе.

- Голеностопные, коленные и тазобедренные суставы слегка согнуты.

- Корпус слегка наклонён вперёд.

- Руки перед собой, слегка согнутые в локтях.

- Палки смотрят назад вниз по диагонали.

- Смотрим вперёд.

«Стоим на всей стопе» — это не просто описание положения частей тела. Ощущения в стопе — реальный индикатор того, как вы стоите: если давление больше в пятках — вы в задней стойке, если это не обусловлено выполнением поворота.

Так выглядит основное положение, которое позволяет нам сохранять равновесие и никак нас не ограничивает. В зависимости от вида поворота, крутизны склона, состояния полотна или рельефа, или даже фазы поворота, стойка может видоизменяться.

Основная стойка в исполнении Яны Тортумашевой, инструктора категории «B» НЛИ. ГК «Шерегеш»

Последствия катания в задней стойке

Последствий катания в задней стойке несколько, ниже приводятся лишь самые основные.

Технические

- Задняя стойка в начале поворота после перекантовки ведёт к тому, что носки лыж просто не могут зацепиться за снег должным образом или делают это поздно. Получится ли в таких условиях сделать поворот нужного радиуса и по нужной траектории? Вопрос риторический.

- Большая разница в жёсткости лыж и массе горнолыжника, например, если человек с избыточным весом скользит на очень мягких лыжах, вкупе с задней стойкой могут привести к тому, что лыжи просто прогнутся как в продольном, так и в торсионном значении, вплоть до отрыва носков, что, очень вероятно, приведёт к падению.

Физиологические

- Сильное напряжение мышц живота и квадрицепса бедра.

- При слаборазвитом квадрицепсе бедра или при отсутствии его тренированности в статическом и эксцентрическом режимах велика вероятность нагрузки на пассивные системы стабилизации коленного сустава: связки и мениски.

Ещё один неприятный момент возникает при использовании задней стойки в классической технике катания на соответствующих лыжах. В этой технике горнолыжник разгибает ноги, чтобы в верхней точке этого разгибания поменять кант, а в процессе поворота «ломает» ботинок, сильно нажимая на языки. Благодаря такому воздействию лыжи сгибаются под головкой крепления и скользят в выбранном направлении. Если стойка будет задняя, согнуть ботинок просто не получится, а значит, и проскользить по нужной траектории. В классической технике катания необходима исключительно центральная стойка на протяжении всего поворота.

НЕ задняя стойка

Существуют примеры видоизменения основной стойки в определённой фазе поворота или при некоторых условиях, которые, вопреки расхожему мнению, задней стойкой не являются.

Race-дисциплины

Не является, по сути, задней стойкой тот самый момент, когда спортсмен в конце поворота после флага сильно уходит назад. Атлет специально «открывает голеностопы», разгибая их и не разгибая коленные суставы. Это делается для того, чтобы:

- сместить давление под ботинок, в самую узкую часть лыжи — центр бокового выреза, для того чтобы она больше прогнулась при меньшем угле закантовки;

- сместить давление дальше на пятки, для того чтобы они не срывались под действием внешних сил;

- в дальнейшем было удобнее перераспределить давление в стопах и поменять кант для нового поворота дальнейшим сгибанием голеностопных суставов. Чтобы понять, о чём речь, можно провести эксперимент: сядьте на стул и согните вышеописанные суставы, подобрав стопы под себя, а затем попробуйте посмещать давление с правой стороны стоп на левую и наоборот, будто делаете перекантовку. Проделайте то же самое с разогнутыми голеностопами, немного выпрямив ноги в положении сидя, не отрывая стопы от пола, и отметьте разницу;

- раскантовать и больше проехать на плоских лыжах, тем самым увеличивая скорость.

Атлет завершает поворот, «открывая» голеностопные суставы и раскантовывая лыжи. На фото австрийский спортсмен Marcel Hirscher. Этап Кубка мира — 2018/2019 в Alta Badia, слалом-гигант

Небольшой «полёт» отчётливо демонстрирует разницу на первом и втором фото: как смещается давление с пятки, благодаря разогнутым голеностопным суставам, на носок, когда эти суставы сгибаются. Начиная новый поворот, атлет снова сместится вперёд. На фото австрийский спортсмен Marcel Hirscher. Этап Кубка мира — 2018/2019 в Alta Badia, слалом-гигант

Амплитуда этого движения зависит от множества факторов: динамика поворота, скорость, состояние полотна, выбранная траектория, тактика, антропометрия и биомеханическое состояние опорно-двигательного аппарата спортсмена.

Это же самое движение, пусть и не в такой амплитуде, инструкторы современной формации переносят даже в базовые, менее динамичные повороты, что даёт отличные результаты, а именно эффективное использование внешних сил взамен внутренних и свойств лыжи карвинговой геометрии.

Фрирайд

При сторонней оценке наличия задней стойки у горнолыжника, как правило, используются внешние ориентиры, а именно крутизна склона. Эта визуальная оценка не совсем работает во внетрассовом катании, где уклон сочетается с изменчивыми рельефом и состоянием снега.

Во-первых, сама стойка меняется для обеспечения правильного распределения давления в стопах. Во-вторых, если мы говорим о катании в глубоком снегу, из-за того, что снег прессуется в районе носка лыжи, крутизна склона для горнолыжника в каком-то смысле отличается от реальной. В пример можно привести водного лыжника, который едет за катером, держась за фал. Во время движения водные лыжи всплывают носками вверх, однако сам воднолыжник при достаточной скорости не чувствует смещения на пятки, притом что движется он, отклонившись назад относительно водной глади.

Возвращаясь к фрирайдерам, можно также заметить, что в катании в глубоком снегу используется активное разгибание голеностопных суставов в конце поворота, осознанно или нет, аналогично спортсменам Race-дисциплин. Что добавляет к и так якобы заднему положению стойки дополнительные моменты оценки. Но задней стойкой и ошибкой это не является. Однако это не относится к катающимся в глубоком снегу, которые действительно излишне смещаются назад ввиду малой скорости при недостаточной ширине талии, недостаточной технической подготовке или по иным причинам.

Красной линией показана крутизна склона по линии ската. Синей — примерное положение всплывающих лыж в снегу. Зелёной — сила реакции опоры. Все обозначения примерные и призваны объяснить принцип. Только сам лыжник знает, куда у него смещается давление в стопах. Кадр из фильма Attack of La Niña производства Echoboom Sports

Низкая стойка

Ключевой принцип задней стойки как ошибки — смещение центра масс назад к пяткам тогда, когда это не нужно. Принятие низкой стойки — обычный приём, который используется, например, при катании на крутых склонах для больших углов закантовки или в скоростных дисциплинах для уменьшения сопротивления воздуха, а значит, развития скорости. Давление в стопах в таких вариантах назад в среднем не смещается, а значит, задней стойкой являться не может.

Инструктор Riders School на крутом участке трассы «Женский олимпийский спуск» курорта «Роза Хутор»

Bode Miller в дисциплине «Скоростной спуск» на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере

Заключение

Нет никакого правильного катания и неправильного. Существует масса вариантов движений и их совокупностей. С изменением снаряжения появляются новые, и от этого никуда не деться. Спортсмены всё также хотят выигрывать, а любители получать удовольствие от катания. В стремлении дать это подопечным тренеры и инструкторы придумывают новые способы и варианты, как это сделать. И прежде, чем давать оценку катания другому горнолыжнику, задумайтесь: а понимаете ли вы, что конкретно он делает и для чего?

Об авторе

— инструктор по горным лыжам высшей категории «А» НЛИ (ISIA). Ведёт курсы подготовки инструкторов по горнолыжному спорту в Национальной Лиге инструкторов. Владеет ISIA-card.

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.

Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного

согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями

в социальных сетях

Мне нравится

Товары по теме

- Перейти в раздел «Горные лыжи»

- Перейти в раздел «Горнолыжные ботинки»

- Перейти в раздел «Горнолыжное снаряжение»

- Перейти в раздел «Горнолыжная одежда»

Статьи по теме

Нужно ли исправлять заднюю стойку горнолыжникам?

Дата публикации:

24.01.2020

Нужно ли исправлять заднюю стойку горнолыжникам?

24.01.2020

+7(966)347-00-77

Россия, г.Москва, ул. Буковая аллея, д.6

Одной из самых распространенных ошибок горнолыжников-любителей считается задняя стойка. На ее исправление инструкторы спортивных уроков тратят колоссальные усилия. Однако зачастую она возвращается, особенно если речь идет о более сложных поворотах или крутых склонах.

Особенности задней стойки горнолыжников

Такое положение возникает, когда центр тяжести у спортсмена смещается назад к пяткам. Вариаций может быть несколько. К ошибке приводят разогнутые голеностопные суставы, слишком сильный сгиб в области таза и колен, отклонение тела назад. Сигналом неправильного положения является значительное напряжение мышц живота и квадрицепса бедра.

В основе катания на горных лыжах лежит принцип сохранения равновесия. Если стоять на склоне летом, то отклонение назад будет актуальным — удастся не упасть. Но зимой и на снегу ситуация меняется. Лыжи катятся вниз, и приходится сохранять равновесие при движении. Тогда нужно стоять, будто на плоской поверхности. Для устойчивости слегка сгибаются голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Такое положение тела называют основной стойкой. Однако начинающий горнолыжник часто отклоняется назад. Только потом, в процессе обучения появляется навык правильного положения тела.

Основная стойка горнолыжника

Спортсмен ставит ноги на ширине бедер, чтобы вес равномерно распределялся на обе лыжи. Стоять нужно на всей стопе. Именно это является индикатором правильной постановки. Ощущение большего давления на пятки говорит о задней стойке.

Кроме того, немного согнуты голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, корпус наклонен вперед. Слегка согнутые в локтях руки находятся перед собой. Палки смотрят вниз и назад по диагонали. Взгляд человека направлен вперед. Такое положение помогает сохранить равновесие, никак не ограничивая при этом.

Результат катания в задней стойке

- Технические последствия. Если неправильно входить в поворот после перекантовки, носки лыж не цепляются как следует за снег. В итоге выполнить поворот нужной тр2аектории и радиуса не удастся. Кроме того, когда имеется большая разница в жесткости лыж и массе спортсмена, задняя стойка способна привести к отрыву носков и падению.

- Физиологические последствия. Результатом задней стойки становится сильное напряжение мышц живота и квадрицепса бедра. Если он развит слабо, велик риск нагрузок на связки и мениски.

Не задняя стойка

В некоторых случаях изменение положения тела не является задней стойкой.

- Race-дисциплины. Спортсмен, заканчивая поворот после флага, заметно уходит назад. Таким образом открываются голеностопы, а коленные суставы не разгибаются. Тогда давление смещается под ботинок, в самую узкую часть лыж. Так она больше прогибается. Кроме того, давление смещается на пятки, и они не срываются под внешним воздействием. Подобное движение, хотя и с меньшей амплитудой, некоторые инструкции переносят в базовые повороты. Это приносит свои плоды.

- Фрирайд. При внетрассовом катании кроме уклона на правильность стойки влияет изменчивый рельеф и другое состояние снега. Положение тела меняется, чтобы обеспечить правильное распределение давления в стопах. К тому же во время езды по глубокому снегу он прессуется возле носка лыжи. Поэтому реальная крутизна склона в каком-то смысле искажается. Так же как и у представителей Race-дисциплин, фрирайдеры активно разгибают голеностопные суставы в коне поворота. Это не считается ошибочным положением, главное — не слишком сильно смещаться назад. Так не стоит делать при слаборазвитой технике или небольшой скорости.

- Низкая стойка. Если всё же считать заднюю стойку ошибкой, ее ключевым фактором является смещение центра тяжести на пятки, когда это не нужно. Еще одним исключением становится подобный прием, когда катание идет на крутых склонах и при больших углах закантовки. Также низкая стойка применяется в скоростных дисциплинах. Она дает возможность уменьшить сопротивление воздуха и быстрее двигаться. Задней стойкой такая поза не является, так как нет увеличения давления на стопы.

- В поиске:

Тура -

Дата поездки:

Май 2023 - Место:

Тверь

Виды отдыха:

Не указаны

- В поиске:

Попутчика -

Дата поездки:

Июль 2023 - Место:

Карелия

Виды отдыха:

Не указаны

- В поиске:

Попутчика -

Дата поездки:

Июль 2023 - Место:

Алтайский край

Виды отдыха:

Не указаны

- В поиске:

Попутчика -

Дата поездки:

Июнь 2023 - Место:

Ленинградская область

Виды отдыха:

Не указаны

Горные

лыжи — техника катания

Горные лыжи — ошибки

в технике катания и обучении.

Коррекция ошибок и устранение причин

ошибок инструктором.

Причины ошибок:

Технические

причины — незнание,

неумение, закатанные привычные ошибки.

Психологические

причины — страх.

Может иметь различные причины, иногда и объективные.

Физиологические

причины — возраст

и физподготовка человека будет влиять на технику.

Неправильный

инвентарь — параметры

лыж могут помочь или помешать обучению.

Неправильный

выбор склона — параметры

склона могут сделать невозможным изучение конкретного приема или помочь

освоить его.

Ошибки

переноса — опыт других видов спорта неправильно влияет.

Технические причины ошибок

Стойка

горнолыжника является важным

элементом техники катания — она закладывает фундамент Вашей техники.

Неправильная

стойка: «Чаще

всего, это поза с напряженной

спиной, стесняющая движения, утомительная и неустойчивая. Иногда в

таком

положении руки лыжника оказываются блокированными, и он не может

эффективно

пользоваться палками, утрированно отводя их в стороны или опуская во

время

поворотов. Иногда оказываются блокированными и ноги лыжника.

Еще

одно следствие напряженной

спины — непроизвольное смещение назад при увеличении крутизны склона. В

этом случае, попадая на более крутой участок, лыжник сталкивается с

резким

ухудшением управляемости лыж, и единственное, что он может предпринять

— это перейти в низкую стойку и спускаться по прямой до выезда на

пологий

участок.

Напомним,

что основная стойка

индивидуальна и зависит от особенностей телосложения конкретного

лыжника,

однако, во всех случаях:

• центр

тяжести тела должен проецироваться

примерно на уровне середины стопы, что обеспечивает продольное

равновесие;

• все

отделы тела должны сгибаться

и разгибаться пропорционально, принимая равное участие в

формировании

более или менее низкой стойки;

Желание

СТОЯТЬ прямо и вертикально НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО:

• при спусках по склонам разной

крутизны положение тела относительно лыж не меняется, как будто склон

наклоняют

вместе со стоящим на нем лыжником.

Ошибочные

стойки трудно исправлять,

поскольку они осваиваются на самых первых этапах обучения, и их

принятие

быстро доводится до автоматизма. Заставлять лыжника следить за своей

позой

обычно малоэффективно, особенно, если он занят изучением каких-либо

новых

приемов. По-видимому, лучшим выходом является подбор упражнений,

связанных

с изменением стоек, например, преодоление перегибов и бугров. Кроме

того,

можно выполнять прыжки с естественных трамплинов, заканчивающиеся

мягким

приземлением, пологие плавные повороты на достаточно большой скорости в

низкой стойке и т.д. Эти упражнения можно выполнять в начале каждого

дня

занятий или чередовать с другими. » (справочник

горнолыжника)

Как проиллюстрировать

этот фрагмент справочника горнолыжника?

Достаточно полно можно отрывком из книги Ж.Жубера. С момента выхода

книги

прошло немало лет, техника катания изменилась, но взгляды на

правильность

горнолыжной стойки по-крупному не изменить. Картинки нарисованы

достаточно давно, но вполне нормально, хотя на сегодня здесь уже не

100% все так.

Правильная стойка

и ошибки стойки на видео

| СМОТРЕТЬ НА НОСКИ ЛЫЖ ПРИ СПУСКЕ — СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА Чтобы |

|

| ПРАВИЛЬНАЯ ЛИ У ВАС СТОЙКА?

Возможно, Слишком Слишком Чтобы |

|

| Чересчур «сломленное» положение туловища ведет к сбоям в равновесии. Наиболее часто такая стойка сочетается с недостаточно согнутыми и иногда даже напряженными ногами. Болтание «сломленного» На |

|

| Прогнутая или напряженная спина —также большой недостаток Впалая спина. Его не всегда бывает легко определить |

|

| Закрепощенное положение рук сзади, прижатые с боков туловища или позади него локти, крестообразное положение рук наблюдаются большей частью у лыжников с выгнутой вперед грудью или ровной, чаще всего напряженной спиной Выпячивание Для понимания |

|

| В вашей стойке сильно подобран таз Это обычно связано с особенностью |

|

| Выпяченное положение таза. Однако Как |

|

| СИЛЬНО ОТКЛОНЯЕТЕСЬ НАЗАД! В наши дни хорошие лыжники никогда не злоупотребляют задней стойкой. |

Правильная

стойка и ошибки стойки на видео

Горные лыжи.

Ошибки в катании

1)скованность

движений

2) размашистые

движения

3) задняя

стойка

4) наклон в сторону

поворота

5) внешняя нога

прямая

6) вращение корпуса и

многие другие

Горные лыжи — выявление ошибок

Главным

оружием для выявления ошибок является видеосъемка. Постарайтесь

двигаться максимально медленно, при этом все ошибочные движения вылезут

наружу.

Виды ошибок:

Опять таки хочу сослаться на два

наиболее доступно излагающих этот вопрос сайта — «справочник

горнолыжника»

и youcanski.com:

Непроизвольный упор

«Это

случается, в частности, в тех

случаях, когда лыжник, обучающийся поворотам на параллельных лыжах,

прекращает

занятия на этапе изучения техники плуга или упора. Оба этих приема

настолько

просты и эффективны, что быстро доводятся до автоматизма и в дальнейшем

могут стать серьезной помехой в совершенствовании техники.

Как

правило, лыжник, в общем овладевший

классическим поворотом на параллельных лыжах, делает кратковременный

упор

верхней лыжей при входе в поворот вниз, что особенно заметно на крутых

склонах.

При

использовании резаного ведения

также может проявляться непроизвольный упор верхней лыжей, особенно,

если

лыжник перешел на карвинговые лыжи, уже владея основами классической

техники.

В

обоих случаях эта ошибка сравнительно

легко исправляется, поскольку применение упора, вообще говоря,

усложняет

вход в поворот.

Напомним,

что при входе в классический

поворот обычно выполняется разгрузка лыж, которая обязательно должна

быть

направлена перпендикулярно к склону, в то время как использование упора

заставляет лыжника сохранять вертикальное положение или даже

наклоняться

к склону. В результате, для начального разворота лыж требуются большие

усилия, и поворот становится слишком резким и энергичным. Для

исправления

этой ошибки можно начать осваивать плавные повороты на высокой

скорости,

что уже было рекомендовано выше для исправления ошибочных стоек. При

этом

необходимо следить за плавностью входа в поворот и добиваться как можно

более узкого следа от проскальзывания задников, который должен иметь

вид

узкого и ровного полумесяца без изломов.

При

входе в резаный поворот тело

лыжника может быть не только перпендикулярным к склону, но и иметь

наклон

вниз, что позволяет добиться начального прогиба лыж, направленного в

обратную

сторону, т.е. вверх. Использование кратковременного упора заставляет

лыжника

входить в поворот с сильным опозданием, причем его корпус оказывается

развернутым

относительно лыж в наружную от поворота сторону. Для исправления этой

ошибки

рекомендуют то же самое упражнение — плавные повороты на высокой

скорости,

но с использованием резаного ведения. При этом следует добиваться как

можно

более раннего входа в поворот за счет возможно более сильного наклона

тела

вниз — лыжник должен «ложиться под склон», оказываясь на какое-то время

«вверх ногами».

Для

большей наглядности можно

выполнять это упражнение (с классическим или резаным ведением) на

склоне,

размеченном флагами наподобие трассы слалома-гиганта. Можно также

выполнять

повороты при подъеме на контруклон, что похоже на хаф-пайп, любимый

сноубордистами

и сторонниками «новой школы».

Некоторые

современные авторы рекомендуют

весьма эффективное, но, до некоторой степени, опасное упражнение —

выполнение

сопряженных поворотов в расстегнутых ботинках. Регулярное повторение

этого

упражнения на ровном пологом (до 10°-15°) склоне

способствует развитию

тонкой координации и дозировки усилий при входе в поворот, что, в свою

очередь, позволяет достаточно быстро устранить и непроизвольный упор.

Резкий разворот лыж

Эта

ошибка характерна для лыжников,

изучающих классическую технику на достаточно крутых склонах (более

15°).

С увеличением крутизны начинающему лыжнику сложно освоить разгрузку,

направленную

перпендикулярно к склону, и он пытается преодолевать сцепление лыж со

снегом

за счет чрезмерно сильного разгибания вертикально вверх (как при

подскоке).

В результате, лыжи разворачиваются на месте, после

чего скользят боком,

сильно тормозят и практически не управляются.

Иногда

слишком сильный начальный

разворот лыж связан с неправильной стойкой или с психологическим

дискомфортом,

возникающим при развороте лыж точно вниз и заставляющим лыжника как

можно

быстрее переходить в косой спуск. Обычно после резкого разворота лыжник

непроизвольно переносит вес на внутреннюю (верхнюю) лыжу, давление на

внешнюю

уменьшается, и ее задник сильно проскальзывает под действием

непогашенной

инерции вращения корпуса.

Для

исправления этой ошибки можно

воспользоваться упражнениями, уже описанными выше — выполнять повороты

на высокой скорости, осваивать вход в поворот разгибанием верхней ноги,

добиваясь, чтобы разгрузка всегда была направлена перпендикулярно к

склону.

Кроме

того, при изменении крутизны

склона положение лыжника относительно лыж должно оставаться неизменным,

как будто землю наклоняют вместе с движущимся лыжником. В частности,

это

значит, что непосредственно перед входом в поворот вниз по склону

лыжник

должен перенести свой центр тяжести в том же направлении. Для

исправления

ошибок, связанных с перемещением центра тяжести при изменении крутизны

склона, можно рекомендовать эффективное упражнение, обычно называемое

«гирляндой».

Оно состоит в выполнении серий сопряженных поворотов наискосок склона,

так, что один поворот приводит лыжника на линию ската (точно вниз по

склону),

а следующий — возвращает в косой спуск. Конечно, необходимо освоить

гирлянду

как вправо, так и влево.

Длинные траверсы

Многие лыжники, в том числе — достаточно

опытные, иногда не могут плавно сопрягать повороты и делают между ними

длинные косые спуски (траверсы). Чаще это проявляется на крутых или

бугристых

склонах.

Эта

ошибка может быть связана

с предыдущей, поскольку подготовка к кратковременному упору верхней

лыжей

отвлекает внимание лыжника и требует времени. В некоторых случаях

отсутствие

сопряжения поворотов может быть обусловлено отсутствием отдачи у

слишком

мягких лыж или плохим чувством равновесия.

Для

исправления этой ошибки можно

рекомендовать выполнение одиночных поворотов с предповоротами,

добиваясь,

чтобы разгрузка точно совпадала по времени с отдачей лыж после

предповорота.

При этом необходимо следить, чтобы предповорот каждый раз заканчивался

короткой резкой закантовкой. В дальнейшем можно переходить к сериям

поворотов

с предповоротами, постепенно увеличивая скорость.

Еще

одно эффективное упражнение

— спуски по склонам средней крутизны, покрытым глубоким мягким снегом.

В этом случае плавное сопряжение поворотов обычно оказывается

единственно

возможным способом спуска, и даже первый поворот вниз по склону может

быть

выполнен только после предповорота, обеспечивающего некоторую свободу

для

начального разворота лыж и позволяющего высвободить их носки из снега.

Конечно, это упражнение предназначено не для начинающих лыжников, и мы

рекомендуем его тем, кто уже имеет опыт катания, уверенно выполняет

повороты,

но испытывает трудности с их плавным сопряжением.

Хорошим

упражнением является также

выполнение серий сопряженных классических поворотов на очень пологом

склоне

и на предельно низкой скорости (3-5 км/ч, скорость пешехода). Как и в

предыдущем

случае, плавное сопряжение оказывается единственно возможным, поскольку

только отдача лыж может обеспечить усилие, необходимое для начала

поворота

на малой скорости. При этом можно считать про себя, выполняя повороты

в едином ритме на три счета:

•

раз — вход в поворот (разгрузка,

укол палкой и начальный разворот лыж);

•

два — скольжение по дуге с проскальзыванием

задников;

•

три — закантовка для выхода

из поворота и подготовка к следующему.

Понятно,

что это упражнение не

предусматривает резаного ведения лыж, требующего гораздо большей

скорости.

Очень

эффективное упражнение,

позволяющее освоить плавное сопряжение поворотов (как классических, так

и резаных) — катание по «узкой» трассе — отмеченному флагами

коридору

шириной 1.5-2 м. Обычно «узкие» трассы устанавливают на пологих склонах

(10°-15°), длина поворотов может составлять 10-15 м.

Ошибки

и их устранение (видео)

Горные лыжи.

Ошибки в катании

|

Плохо Опережающий поворот корпуса. Эта |

|

|

Плохо Наклон корпуса к склону. Если мы |

|

|

Плохо Опора на внутреннюю лыжу. На свете |

|

|

Плохо Отставание внешней руки. Встречается |

|

|

Плохо Поворот на современных лыжах не |

|

|

Плохо Старайтесь |

|

|

Плохо Не сжимайте ручки палок, как бы |

|

|

Плохо Раньше мы должны были делать мощные |

Горные лыжи и разножка

В чем вредность разножки. Дело

даже не в том, что она приводит к неправильному

положению корпуса.

Дело в том, что человек привыкает поворачивать только за счет разножки.

Начинает поворот с нее. Это входит в привычку. Пока со склоном все в

порядке, это прокатывает, но посмотрим, что произойдет в минимальный

расколбас. Смотрим это видео на 0:25-0:49 мин

Именно

так и происходят уборки из-за разножки. По пухляку такая техника

катания не прокатывает вообще — загруженная сильнее внешняя лыжа тонет

глубже и начинает отставать, а она уже и так отстает из-за разножки.

Смотрим еще одно видео, снятое GO PRO и смотрим внимательно на носки

лыж и разножку http://youtu.be/Hcoc9euI0tk

Видно, что и на крутом склоне разножку тоже нельзя делать слишком большой.

Как нужно было поступать, чтобы научиться кататься на крутом склоне

(где лыжи в повороте стявят поперек) — начать с пологого склона (1),

научиться ставить лыжи уже (2). Посмотрите внимательно на это тут https://youtu.be/_Mc5X-icPSw и если так у вас уже получается, то попробуйте так https://youtu.be/XFDL-JGuoWI

Психологические причины ошибок

Что именно

должен учитывать инструктор при обучении:

Были

выявлены следующие группы опасений и страхов:

• бытовые

— боязнь травм, ушибов, холода и т.д., опасение сломать лыжу или палку;

• фобийные

— страх скорости, высоты, края, прикосновения к холодному снегу и т.д.;

• «детские»

— боязнь собственной неловкости, ожидание насмешек или поучений;

• социальные

— некорректности инструктора, опасение потерять авторитет.

Эти

страхи по-разному, в разных соотношениях проявляются у людей разного

возраста, пола, социального статуса и т.п. Что должен сделать

инструктор, чтобы уменьшить их влияние на учеников:

1.Выдать

защитное снаряжение (шлем, наколенники и т п)

2.Выбрать

безопасный склон.

3.Продемонстрировать

безопасность изучаемого приема.

4.Страховать

(за руку или другим методом) при обучении.

5.Застенчивого

человека учить индивидуально, а не в группе.

6.Выявить

причину стойкой фобии

Стойкий

страх достаточно часто имеет под собой реальное основание. Пара

примеров: У ученика на сноуборде не получается поворот с переходом с

переднего канта

на задний, стойко не получается. Пробуем выяснить причину —

рассказывает, что в детстве упал в колодец, сидел на краю и упал спиной

вниз. После выяснения истиной причины дела пошли лучше, начал

поворачивать.

Противоположная

ситуация — девушка не может стоять на заднем канте, т. е. спиной к

склону. Выяснилось, что занимается скалолазанием и для нее только

положение «лицом к горе» является нормальным, а спиной к горе «я

сорвался, упал и повисну на страховке». И тоже, после того, как она

поняла причину, дела пошли лучше.

В работе инструктора 3/4 успеха это психология. Важно понимать, что

инструктор должен аккуратно относиться к понятию ОШИБКА и правильно

мотивировать занимающихся:

меню

Горные

лыжи Обучение

Начинающему

Книги и DVD

Для

детей

Про учебник

Методика

Ваш уровень?

Упражнения

Физподготовка

Ссылки

Трюки

Инструкторам

Виндсерфинг

Что

это?

Обучение

Начинающему

Ветер&??????

Учебники

Методика

Программа

Профи-уровни

Энциклопедия

Споты

мира

Видео учебн.

Клубы

Трюки

Погода

СПб

Обзор

по СПб

Доски

ССТ

Паруса

ССТ

Ремонт

досок

Кайты

Обучение

Начинающему

Учебники

Методика

Ссылки

Трюки

История

кайта

Обзор

по СПб

Сноуборд

Обучение

Начинающему

Про

учебник

Методика

Травматизм?

Упражнения

Ошибки

История

Книги и DVD

Ссылки

Инструкторам

Здесь есть 4

части вопроса:

1.Ощущение

своей физической формы и уверенность в себе помогают человеку справится

со страхом и собраться. Мне нравится работать со спортсменами

пришедшими из других видов, не из горных лыж. У них лучше и

чувство

равновесия и меньше вообще реальная вероятность получить любую травму.

2.Сила,

подвижность, гибкость, равновесие и скорость реакции у людей различны —

инструктор должен учесть это.

3.Тип темперамента человека повлияет на организацию обучения:

• флегматики — длительное

изучение технических элементов при единообразии упражнений и с большим

числом повторений каждого из них. От инструктора требуется длительное и

подробное объяснение, но в дальнейшем его постоянное присутствие не

обязательно; активные периоды обучения могут быть длительными

(несколько часов), поскольку флегматики обычно обладают пониженной

утомляемостью;

• сангвиники — быстрое

изучение технических элементов при разнообразии упражнений и с малым

числом повторений каждого из них. Инструктор может не присутствовать

постоянно, тем не менее, желательно его периодическое внимание для

своевременного исправления возможных ошибок; активные периоды обучения

могут быть достаточно длительными;

• холерики — быстрое

изучение технических элементов при разнообразии упражнений и с малым

числом повторений; необходимо постоянное возобновление ранее

приобретенных навыков, т.е. повторное изучение элементов, освоенных в

предыдущие дни. Инструктору необходимо убедиться, что все объяснения

восприняты правильно; в дальнейшем требуется его постоянное присутствие

и повышенное внимание к правильности выполнения движений; активные

периоды обучения должны быть короткими, необходимы частые перерывы, во

время которых желательно переключение внимания на вопросы, не связанные

с обучением;

• меланхолики — длительное

изучение технических элементов при единообразии упражнений и с большим

числом повторений; необходимо повторное изучение ранее освоенных

элементов с большим числом повторений. Необходимо постоянное

присутствие инструктора, от которого требуется не только контроль за

правильностью выполнения движений, но и постоянное поощрение; активные

периоды обучения должны быть короткими, но во время перерывов

переключение внимания нежелательно (хорошим вариантом короткого отдыха

может быть изучение теоретических основ горнолыжной техники).

Корректировка

методики:

• флегматики — техника

с сильными, но плавными движениями, с выраженной ритмической

составляющей или с постоянством усилий и их строгой дозировкой;

• сангвиники — техника

с сильными резкими движениями и с менее строгой дозировкой усилий, их

постоянство и выраженность ритма не имеют значения;

• холерики — техника

с резкими движениями, без выраженной ритмической составляющей и

дозировки усилий;

• меланхолики — техника

с плавными движениями, с выраженной ритмической составляющей. По

некоторым данным, меланхолики часто обладают повышенной остротой

мышечного чувства, что позволяет освоить очень тонкую и точную

дозировку усилий, хотя, конечно, это требует большого времени.

Склонность

к торможению (у флегматиков и меланхоликов) обычно сопряжена с

замедленными реакциями. По-видимому, носители этих темпераментов могут

испытывать сложности с освоением сопряжения поворотов. С другой

стороны, склонные к возбуждению холерики и сангвиники иногда с трудом

осваивают технику спуска по льду и насту, требующую повышенной точности

движений. Многочисленные исследования особенностей развития

специфических двигательных навыков однозначно показывают, что в обоих

указанных выше случаях успешность обучения оказывается выше у лиц,

имеющих лучшую общефизическую подготовку.

4.Обучающийся

катанию на горных лыжах часто по-разному может делать симметричные

движения — например повороты направо и налево. Это может быть связано с

различным развитием полушарий мозга или несимметричными травмами

(коленей, ног).

Горные лыжи. Ошибки

переноса

Прежде

всего стоит вообще рассказать, что такое этот самый «перенос».

Перенос

это влияние занятий другим видом спорта на текущие. Это влияние может

быть как положительным, так и отрицательным (положительный и отрицательный перенос) Положительно влияют на

освоение горных лыж те виды спорта, которые принципиально похожи на

них. Например — велоспорт (движение, повороты, наклон в повороте и

взаимодействие с центробежной силой, равновесие). Едешь, держишь равновесие и поворачиваешь.

Это на лыжи

похоже. Противоположный пример — тяжелая атлетика (статика, усилия).

Это на лыжи здорово непохоже и будет мешать. Стоит оговориться —

все это справедливо лишь в среднем (о проблеме переучивания).

Как проявляется ошибка переноса и что делать

Отрицательный

и положительный перенос обычно проявляются

только тогда, когда навык закрепился устойчиво

(человек до лыж занимался 5-7 лет каким-то другим видом

спорта). Как с этим поступить инструктору — объяснять

людям различия (выяснив предварительно какими видами спорта

занимались до) и сходства с лыжами (в стойке, движениях,

равновесии и т.д.) и стараться объяснять в их ключе.

Мой любимый пример такой — инструктор, занимавшийся до этого боксом и

шарящий в этом виде спорта и у него занимается боксер на лыжах. Боксер

машет руками, крутит корпусом и его заносит на каждом повороте

соответственно. Инструктор — «смотри, поворот влево — и левой снизу в

челюсть, поворот вправо — правой». И все ура — заработало.

Когда отрицательный перенос отступает:

Если иметь дело со спортсменом высокого уровня (мастер, кмс), то

отрицательный перенос проявляется меньше. Думаю, что 1-на хорошем

уровне в подготовке больше офп и разнообразия дополнительных видов

спорта, которые туда войдут, например будет тот же велосипед, как

циклическая нагрузка и т.д., 2-на хорошем уровне уровень владения своим

телом лучше, 3-больше навыков анализа/самоанализа движений.

Инструктор

должен проконтролировать правильность выдачи инвентаря в прокате и не

надет ли правый ботинок на левую ногу

Учить поворачивать, разумеется,

для начала лучше на немного более коротких лыжах. Существуют методики,

которые длину лыж считают одним из главных параметров и меняют ее в

процессе обучения от коротких к более длинным. Читать про МЕТОДИКА UPS

Я стараюсь сам протестировать

все модели прокатных лыж, чтобы знать что кому лучше выдавать.

Выбор рельефа и

снежных условий

для отработки того или иного приема имеет первостепенное значение.

Неправильно

поступают инструкторы, когда выбирают очень пологие склоны. На таком

рельефе

менее опасно находиться, но выполнять приемы труднее. Склоны следует

подбирать

такие, на которых лыжник развивает достаточную скорость и имеет

наиболее

благоприятные условия для выполнения приема. И разумеется, рельеф

учебного

склона не должен вызывать боязнь у учеников. Наличие

или отсутствие пригодного для обучения конкретному приему склона

повлияет на то, как именно будет построено занятие. При сильно

переменном рельефе склона на различных участках склона выполняются

РАЗНЫЕ упражнения. План занятий инструктор должен построить исходя из

склона, состояния снежного покрова, загруженности самого склона в это

время, уровня техники ученика и многих других факторов.

Неправильный

выбор инструктора

Смотрим

видео:

Этот человек считает, что он инструктор.

Смотрим видео и жмем на стоп:

0.05 плуг

0.07 завал внутрь поворота (смотрим на левую руку)

0.12-0.14 завал на внутр. лыжу приводит к тому, что ноги разъехались в

разные стороны

0.14-0.15 теперь разножка — одна нога уехала вперед на

полметра

0.15 четкий плуг и завал на внутр.ногу

Авторы ролика помогли нам и дальше идет то же замедленно.

И что мы не заметили сразу? Больше смотрели на руки, чем на ноги.

0.38 плечи в повороте опережают лыжи (руление корпусом)

0.42 лыжи едут в разные стороны, непераллельность 15-20 градусов

0.43 четкий завал внутрь поворота

1.13 У МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОН НЕ УМЕЕТ ДЕРЖАТЬ ЛЫЖИ

ПАРАЛЛЕЛЬНО

1.48 поворот начинается с рук и вращения внутрь плечами

Я не нашел на видео НИ одного кадра правильного

катания !

Тут надо отметить следующее — в итоге он стал инструктором кстати.

«Надо

было подправить следующие ошибки:

Неправильная стойка

в повороте

Колени вместе

Иногда заваливание

назад после поворота

стойке внешнее плечо должно быть ниже внутреннего, что бы воображаемая

линия, проведенная через плечи, была параллельна линии, проведенной

через ботинки (см. картинку). Это важно что бы распределить вес более

равномерно на обе лыжи. Что бы исправить эту проблемы я выполнял

следующие упражнения:

Нажатие рукой большого, воображаемого рычага с внешней стороны

поворота. Нажатие производится всем телом. Внутреннее плечо при этом

остается наверху. Руки в исходном положении находятся достаточно широко

и направлены вперед.

при поворотах тащить палки по снегу, это заставит внешнее плечо

опуститься.

При повороте достать рукой до внешнего ботинка.

Ноги до колена должны быть параллельны. Это важно что бы добиться

одинаковой закантовки лыж и помочь распределить нагрузку на обе лыжи

более равномерно. Выполняемые упражнения:

Держать руки на коленях и при повороте прижимать внутреннее колено

наружу. Мне очень понравилось это упражнение, сразу после вжимания

внутренней ноги чувствуется ускорение поворота.

Держать 2 кулака между коленями. На мой взгляд, это упражнения лучше

подходит для поворотов проскальзыванием. Для карвинга оно мне не очень

понравилось.

При скольжении тело вынуждено догонять лыжи, поэтому подседание назад

достаточно частая ошибка. Я иногда подседаю в завершающей части

поворота. Выполняемые упражнения:

Поворот проходится в низкой стойке а при выходе из поворота подъем

происходит не просто вверх, а вверх и вперед, как будто встаешь со

стула. На следующем этапе можно добавить движение наискось в сторону

поворота, как будто выходишь в дверь, которая начинается у носка

внешней лыжи. Эти движения мне так же очень помогли, они позволяют

войти в поворот в правильной стойке и лучше загрузить лыжи.

Следить, что бы голени все время чувствовали давление на язычок

ботинка.»

Как убрать ошибку

Нужно:

1.Выявить одну/несколько своих основных ошибок. Помогает видеосъемка или толковый инструктор

2.Составить для себя план(ы) занятий по их устранению.

3.Подобрать для этого соответствующие упражнения

4.Контролировать свой прогресс (опять же видео).

Материалы этого сайта помогут вам в вашей самостоятельной работе. Успехов вам!

Привет. Я Владимир Данилов, инструктор по горным лыжам. Здесь — коротко о моих навыках и знаниях. Ниже разберу проезд опытного лыжника, при этом его ошибки характерны для значительной части катающихся. Можно даже сказать о двух конкурирующих «секциях» — группе заклонистов (разбираемое видео; и тут ещё одно) и группе разножечников (со сваленными тазами). Есть и группа «стабильный корпус», но это скорее исключение из правил, краснокнижный вид.

Видео проезда

Эталонное видео

На видео — инструктор Reilly Mcglashan

Разбор ошибок

Нюансы техники Reilly Mcglashan описаны в предыдущем разборе, поэтому пробежимся по ним коротко:

- Активная закантовка лыж — лыжи не едут плоско, поэтому лыжнику удаётся использовать боковой вырез лыж и запускать лыжи по дуге;

- Своевременная и правильная перекантовка, которая позволяет создать нужные углы закантовки и иметь максимальный контроль над лыжами;

- Стабильный корпус, который ни сваливается внутрь поворота, ни заклоняется туда же.

Теперь — наш подопытный. Здесь мы сразу начнём с перекантовки, как с ключевого элемента каждого поворота.

«Нулевое» положение. Один поворот закончился, другой ещё не начался. Здесь можно подсобрать себя, сбалансировать всё, что рассыпалось, и спокойно начать следующую дугу. Но вместо этого…

А, нет. Сперва попробуйте постоять в такой позе хотя бы 10-15 минут, и ответьте себе на вопрос, что у вас заболит раньше — связки колена или четырёхглавые мышцы. Других вопросов такая стойка вызвать не может. А мы пока продолжим

Здесь заклон ещё более очевиден. Корпус начинает скручиваться внутрь поворота, помогая «выдавить» лыжи в сторону и пустить их в проскальзывание. То есть лыжник как бы отталкивается от склона, выжимает его от себя, чтобы погасить скорость и сменить направление движения. При этом лыжи закантованы слабо — сильнее не получится, потому что положение тела нестабильно, и увеличение углов закантовки приведёт к падению внутрь поворота.

Да, и ещё одна грань нестабильности — задняя стойка. Передняя часть лыж не работает в принципе — если отпилить всё, что находится перед креплениями, никаких неудобств лыжник, скорее всего, не заметит. Исправить стойку можно было между поворотами, сместившись всем корпусом вперёд, но делать это лыжнику кажется неправильным и ненужным: тогда станет неудобно выдавливать пятки в сторону.

Та же картина на другой ноге. Заклон (прямое положение тела, заваленного внутрь поворота; от свала таза отличается тем, что при свале таза внутрь уходит, собственно, таз, а плечи разворачиваются наружу поворота, при этом в пояснице возникает угол) очевиден, плоские лыжи тоже можно рассмотреть.

Что в итоге:

- Задняя стойка не позволяет эффективно использовать всю длину лыж;

- Отсутствие достаточных углов закантовки не позволяет запустить лыжи по дуге — на видео очевидно, что лыжи едут прямо, а траектория меняется выдавливанием пяток наружу;

- Заклон не позволяет создавать достаточные углы и в достаточной степени контролировать скорость и траекторию, поэтому весь проезд можно описать как смену циклов разгона на прямых лыжах и торможения с упором в склон за счёт напряжения мышц.

Коротко взглянем на эталонное положение тела у Reilly Mcglashan:

Корпус находится над лыжами — не позади них. Лыжи закантованы на одинаковый угол, и благодаря боковому вырезу скользят по дуге. Ангуляция в ТБС позволяет обрести баланс и устойчивость. Регулируя угол закантовки, Reilly может контролировать радиус поворота, интенсивность давления и, как следствие, траекторию и скорость.

Что делать

Как всегда — либо получать удовольствие и не думать о ресурсе коленей, либо:

- Поработать над передне-задним балансом и найти сбалансированное положение над центром лыжи;

- Поработать над активной закантовкой;

- Стабилизировать корпус, не позволяя ему раскачиваться маятником;

- Научиться перекантовывать лыжи со смещением центра масс в следующий поворот, позволяя лыжам ехать самим, без излишнего воздействия извне.

На данном этапе разумно покататься по пологому склону с поочерёдным подниманием пяток лыж (скольжение на внешней лыжи, поднимание внутренней). Это подсветит проблему нестабильной стойки и вынудит искать более сбалансированное положение.

Мы в Telegram

Задать вопрос и обсудить разбор можно под этим постом в нашем Telegram-канале. И не забудьте подписаться — у нас много интересного и помимо обзоров.

Многодневные курсы по горным лыжам

В сезоне 2023/2024 провожу многодневные групповые курсы по горным лыжам — в первую очередь, для взрослых, но в планах и пара групп для катающихся детей 8-12 лет. Ключевые параметры:

- Три (пт-вс) или пять (пн-пт) дней занятий;

- Группы от 3 до 5 чел;

- 4-5 часов занятий в день + теоретические занятия + видеоразборы;

- Ключевая цель — постановка правильной базовой техники (перекантовка, баланс, тайминг). В продвинутой группе — карвинг. Во второй половине сезона возможно проведение тематических курсов (катание по неподготовленному склону, катание по буграм).

Для предварительной записи на занятия напишите мне в WhatsApp, и я сброшу вам подробное описание курса, как только оно будет готово:

- +7 951 497 1878 Владимир.

Промокоды в «Кант» и «Спорт-Марафон»

Если планируете покупать/обновлять горнолыжное, сноубордическое или туристическое снаряжение — воспользуйтесь нашими промокодами на дополнительную скидку:

- -10% в «Спорт-Марафоне» (не суммируется с другими скидками);

- -5-20% в «Канте» (размер скидки зависит от категории товара; суммируется с другими скидками).

По условиям сотрудничества, мы не можем публиковать код в открытом доступе. Чтобы получить его, напишите слово «промокод» в наш WhatsApp +7-995-989-1878, мы пришлём заветные буквы. Сообщение придёт мгновенно.

Григорий Гуршман. О лыжах хороших и очень хороших.

Эта статья вылилась из переписки по и-нету с разными людьми, спрашивающими меня о достоинствах и недостатках тех или иных лыж. Я как правило отвечал “эти лыжи хорошие , а эти очень хорошие…” . В результате, собрав эти ответы вместе и слегка подредактировав я сделал из них статью, которая была опубликована журналом “Лыжный спорт” (весенний номер за 2001 год)

Грег

Прежде всего хочу сказать, что лыжи бывают только хорошие и очень хорошие. Но чтобы следовать этой истине необходимо, чтобы лыжи соответствовали своему целевому предназначению. Иначе говоря, мягкие лыжи для начинающих не подойдут эксперту, более длинные и жесткие спортивные лыжи не подойдут даже среднему лыжнику. Абсолютно универсальных лыж нет и наверное никогда не будет, так как в целом тенденция идет в сторону узкой специализации. Кроме того, если бы существовала возможность производства абсолютно универсальной лыжи, какая-нибудь из фирм ею бы давно воспользовалась и осталась на рынке в гордом одиночестве. Компаниям не удается создать “совершенную лыжу на все случаи” и поэтому они заинтересованы в том, чтобы катающиеся даже средние лыжники были вынуждены покупать две, а то и три пары лыж. У спортсменов — профессионалов их может быть до двадцати пар.

Основные типы лыж бывают новой и классической геометрии (ни в Европе, ни в Штатах в магазинах уже не найдете). А также лыжи можно очень грубо разделить по назначению:

а. любительские

б. спортивные

Внутри каждого класса есть еще очень много самых разнообразных подразделений. Основное различие между типами “а” и “б” это жесткость, внутри классов — форма и “жесткость — мягко⪓ть”.

Многие годы считалось, что французские лыжи — Rossignol, Salomon, Dynastar более мягкие, игривые и приятные в обращении, а австрийские — Atomic, Fischer, Blizzard — более требовательные и жесткие. Сейчас эти различия едва ощутимы. В большинстве своем, лыжи стали намного мягче в продольном плане, при этом лучшие модели сохраняют (если не превосходят) торсионную жесткость своих предшественников. Этого достичь технологически не просто, так как современные лыжи с узкой талией и расширенным носком и пяткой легко скручиваются подобно бантику. Такое “скручивание” не позволяет чисто резать повороты на льду или жестком покрытии. Эта особенность присуща в основном любительским, дешевым лыжам. Для любителей высокого уровня и экспертов нужны лыжи весьма мягкие в продольном плане, но жесткие на скручивание. Думаю, что все без исключения компании работают именно в этом направлении, многие знают как достичь цели и могут это сделать, но ищут пути как это сделать дешево, чтобы держать и так очень высокие цены на доступном уровне. Настоящие спортивные лыжи — те, которые используются спортсменами на соревнованиях, — “race stock”, в данный момент вышеуказанными недостатками не страдают: они достаточно упруги, и на изгиб и на скручивание. Это и понятно, так как данные модели предназначены для резаных поворотов — для перехода из одной резанной дуги в другую, с минимумом проскальзывания. К сожалению, спортивные лыжи, продающиеся в магазинах и имеющие маркировку SL или GS racing id весьма сильно отличаются от “race stock”. Правильнее сказать — у них вообще мало общего: обязательно окраска (верх и рисунок на скользящей поверхности), форма бокового выреза, да и то — не всегда. Начинка же у “магазинных” лыж совершенно другая и сделана она из более дешевых материалов. То же распространяется и на лыжи для могула.

Две фирмы с похожими названиями — Volkl i Stockli утверждают, что все их лыжи идут с одного конвейера и качество любительских лыж от лыж спортивных, в плане используемых технологических процессов и материалов, не отличается. Полагаю, что с Volkl это уже не совсем так — компания разрослась, продукция с этой маркой довольна популярна и обеспечивать такую совместимость уже не представляется возможным, но высокую цену лыж Volkl отчасти базирует на этом. Stoсkli по-прежнему делают каждую пару лыж вручную, их GS и SL модели фактически не отличаются от кубковых, правда и цена у них — более 800$ за пару.

Что работает, а что нет или миф о легком карвинговом пути

.

Многих любителей интересует вопрос: что же работает, а что нет? Что для чего лучше подходит? Из выше сказанного можно сделать вывод, что карвинговые любительские лыжи очень мягкие в продольном и поперечном направлении и так популярные во всем мире, имеют достаточно узкую сферу деятельности: они хороши для средних по крутизне, укатанных, не очень жестких склонов.

Задаваясь вопросом что же такое “карвинговые лыжи”, я бы сказал, что все новые лыжи можно отнести к этой категории, так как они имеют ярко выраженный боковой вырез. Как они работают и действительно ли, встав на них можно сразу резать повороты? На мой взгляд, это миф. Резанные повороты — это искусство, которому нужно учиться. Оно существовало многие годы до появления лыж с карвинговой геометрией. Лыжа сгибалась в дугу, кант находился в режущем соприкосновении со склоном и имел такую же форму, как и боковой вырез современных лыж. Лыжи “новой геометрии” якобы имеют заложенный в них радиус поворота. Это верно только в том случае, если лыжник ставит лыжу на кант с минимальным давлением, стоит на ней и ждет пока она опишет поворот радиуса заданного боковым вырезом лыжи. В моем понимании это еще далеко не резанный поворот, так как в нем отсутствует динамика, энергия и контроль. При настоящем резанном повороте лыжник гнет лыжу, таким образом меняя радиус поворота. Это динамичный процесс, овладеть которым весьма не просто. Во всем мире процент любителей, владеющих этим приемом весьма невелик, думаю — меньше 2%. Почему же тогда так популярны современные карвинговые лыжи, почему они чуть ли не с первой минуты нравятся любителям, особенно с низким уровнем техники? Я полагаю, что секрет этого феномена ведет нас во Францию начала 70 -х годов. Именно там появился и использовался GLM (gradual length method) — метод постепенного наращивания длины лыж в процессе обучения. Суть этого метода заключалась в том, что в курсе обучения начинающего ставили на лыжи длиной 130- 140 см и с каждым днем увеличивали длину лыж на 3 — 5 см. К концу двухнедельного курса лыжник оказывался на лыжах нормальной для его роста и веса длины и с набором хорошо усвоенных навыков. Основное чему тогда учили во всем мире были повороты проскальзыванием, целью обучаемых были “ведельн” и “годиль” — быстрые, связанные, как гирлянда, короткие повороты, в которых закантовка служила лишь для контроля скорости, а не для увеличения ее, как в современном катании высокого уровня. GLM был новаторским, в то время, когда спортсмены катались на лыжах длиной 212 — 215, а любители на 203 — 205 см. Когда 7 — 8 лет назад появились лыжи новой геометрии (в спорте они появились раньше), большинство начинающих и средних по уровню любителей решило попробовать “новую геометрию”. Однако, прошло несколько лет, но подавляющее большинство любителей и в настоящее время выполняют поворот или плугом с проскальзыванием или просто боковым проскальзыванием. Естественно, что делать это на более мягких, “живых”, а главное — значительно более коротких лыжах намного проще: человек может неожиданно перейти от плуга к поворотам на более или менее параллельных лыжах, катающийся на параллельных делает это более уверенно и с меньшим усилием на “карвах”. Проще говоря, короткую, карвинговую лыжу легче “пихать” боком или вращать вокруг своей оси — просто меньше сопротивления. При этом никакие карвинговые свойства этих лыж не используются, просто потому, что лыжник не использует в полной мере кантов лыж. Работают ли карвы? Да, но для большинства далеко не благодаря их форме и свойствам. Отсюда ответ на вопрос: что же нужно начинающему и продолжающему лыжнику? — не слишком жесткие лыжи удобной длины.

Многие современные лыжи имеют виброгасители на передней и задней части лыжи, а также, встроенные платформы в зоне установки креплений, в середине лыж. Лыжи таких особенностей не имеющие не обязательно хуже — большинство спортивных лыж, креплений и ботинок предельно просты по конструкции. Уверен, что то, что не нужно спортсменам — не нужно и любителям. Ведь именно на Кубке мира проверяется качество инвентаря в экстремальных условиях.

По мнению многих специалистов, если фирма не в состоянии сделать “кубковую” модель, то и качество их любительских “серий” не будет таким уж высоким. Аналогию можно провести с соревнованиями “Формула — 1”. Именно те моторы, которые лучше всего себя проявляют в гонках люди с деньгами хотят видеть на своих машинах. В Европе лыж продается значительно меньше, чем в Штатах: у людей меньше денег, они лучше катаются и не верят в чудеса. Там можно увидеть много прилично катающихся людей на старом оборудовании…

Учитывая все вышесказанное, хочу добавить для любителей фразу, которую я уже многие годы говорю спортсменам, когда они обвиняют свои лыжи (или человека, готовившего эти лыжи) в плохих результатах: “Не лыжи красят человека, а человек лыжи”.

Безусловно, я далек от того, чтобы отрицать важность подготовки (смазки, заточки и так далее) даже юниорских лыж, но во всем всегда есть исключения. Об одном из таких исключений я бы и хотел рассказать.

В бытность мою студентом одного из ленинградских институтов я помогал тренеру сборной института в подготовке к первенству ВУЗ-ов города, проводившемуся тогда в Карабицыно. Тренер уже заканчивал собрание, когда в дверь тихо постучали и через пару секунд в аудиторию протиснулся щупленький, сутуловатый парнишка.

— Слышал, у вас тут завтра соревнования, так вот, решил выступить, институту помочь.

Все слегка прибалдели от такого заявления, учитывая то, что институт у нас был серьезный в плане спорта и в команде было несколько кандидатов и пара мастеров спорта — ребят из Кировска, с Камчатки и Алма-Аты. Только я знал, что этот парнишка в свое время поездил по Европе в составе сборной, говорили, что был очень талантлив и даже “привозил” на тренировках самого Андреева. Изрядно поломавшись он пошел в военное училище, из которого его почти сразу выгнали за полное отсутствие дисциплины. Так же случайно он перевелся к нам. Фамилии его умышленно не называю, да это и не важно.

Всего этого никто из сидящих не знал и тренер кривясь спросил:

— А оборудование у тебя есть?

— Думал, вы мне что-нибудь выдадите, — последовал наивный ответ, вызвавший громкий смех среди членов команды.

Тренер посмотрел на меня и видимо что-то интуитивно почувствовав сказал:

— Черт с тобой, приходи. Если кто не явится, поставим тебя на какое-нибудь старье, проедешь для зачета…

Он появился на старте также неожиданно, как и за день до того в аудитории: в потертых джинсах, без перчаток и с сигаретой во рту. Нам как раз не хватало человека и все даже обрадовались, что вроде вот и стартующий есть и посмеяться над чем будет. Тут же выдали ему пару лыж с палками, перчатки и ботинки. Скажу только о лыжах, хотя и кожаные ботинки с поломанными клипсами, в то время были уже полным анахронизмом. Теперь о лыжах, если их еще так можно было бы назвать. Это были “Polsport Metall”. Носок правой лыжи просто расклеился и просил каши, с недовольным звуком шмякая по снегу. Канты этих лыж не точились тоже довольно давно и приняли весьма округлую форму. Не вынимая сигарету парнишка влез в ботинки, потрогал кант одной из лыж на ощупь, что-то хмыкнул и сказал: “Сойдет…”

Надо отметить, что стартовал он в сотых номерах и почти голый, натечный лед на трассе к моменту его старта таковым и оставался. Можно было сказать, что соревнования проходили в честных и равных для всех условиях, но только не с его лыжами…

После первой попытки он был четвертым, подошел к нам и не вынимая изо рта сигарету виновато сказал: “Что-то у меня не очень получилось, во второй попытке прибавлю”.

Заметьте, он ни словом не обмолвился о лыжах… Вторую попытку он выиграл с большим отрывом и стал победителем первенства ВУЗ-ов.

Как он это делал на тупых лыжах я до сих пор не могу понять. Объясняю это лишь совершенно фантастическим чувством снега (в том случае — льда, в общем, того, что было под лыжей) и неимоверной кошачьей цепкостью. Что-то подобное я видел потом у Стенмарка, Жирарделли и Фон Грюнигена.

Вот такая история про лыжи, а паренек этот из института тоже вылетел, постепенно спился и уехал в свой родной Белорецк, а я в Австрию и больше о нем ничего не слышал. Вспоминаю о нем и рассказываю спортсменам когда они неуважительно отзываются о лыжах. Они то ведь бывают только “хорошие и очень хорошие”. Настоящего лыжника они украшают, а не настоящий их перед всеми позорит. Вот так вот…