При худших сценариях и в запущенных случаях собаке угрожает парез, паралич, эвтаназия. Чтобы не допустить критического состояния, владельцы животных должны знать, какие болезни позвоночника встречаются у собак — симптомы, предрасположенность конкретных пород, варианты лечения.

Позвоночник и его функции

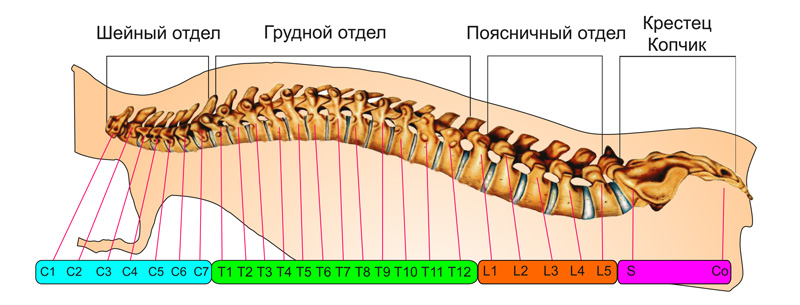

Позвоночник — опора скелета, состоящая из позвонков и хрящевых прослоек (межпозвонковых дисков). К позвоночному столбу крепятся череп, ребра, тазовые кости, а внутри — в специальном канале — проходит спинной мозг. От того, как функционирует вся эта система, зависит общее самочувствие пса. В первую очередь двигательная активность и работа внутренних органов.

Смещение позвонков, изменения в межпозвонковых дисках сопровождаются сильными болями, самопроизвольным мочеиспусканием, отсутствием контроля над кишечником, искривлением позвоночника у собаки. А также становятся причинами многих других проблем. Большинство заболеваний имеет несколько стадий, поэтому важно как можно раньше выявить признаки нездоровья пса — обратиться к ветеринару и остановить патологические процессы.

Как понять, что у собаки болит позвоночник

-

хромота;

-

нежелание гулять;

-

продолжительный сон;

-

отеки суставов;

-

заваливание при ходьбе;

-

слабость мышц в лапах;

-

хруст и щелчки при движении;

-

изменение формы позвоночника;

-

выворачивание лап при ходьбе (наружу или внутрь);

-

асимметрия конечностей по длине и толщине;

-

парез одной или нескольких лап.

Яркий неврологический симптом появления какой-либо патологии у собаки — боли в позвоночнике. Если животное скулит или сердится при прикосновениях к спине, тяжело расхаживается после сна или длительного отдыха — это весомый повод посетить ветеринара.

Заболевания позвоночника у собак

Список проблем и патологий позвоночника у собак достаточно обширен, но есть болезни, которые диагностируются ветеринарами чаще всего. Среди них:

-

Остеохондроз — у собак проявляется как дегенеративные изменения, сплющивание и разрушение межпозвонковых дисков, стираемость позвонков. Сопровождается острыми болями. При четвертой стадии заболевания может развиться паралич лап — частичный или полный.

-

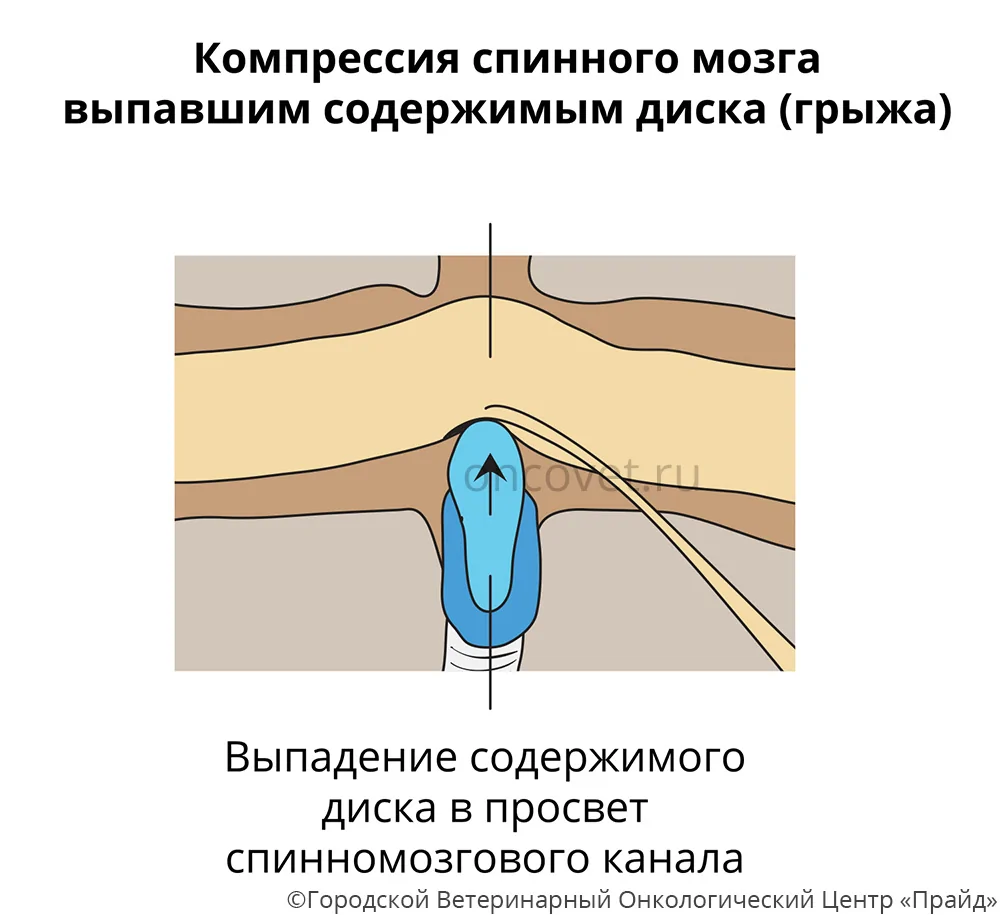

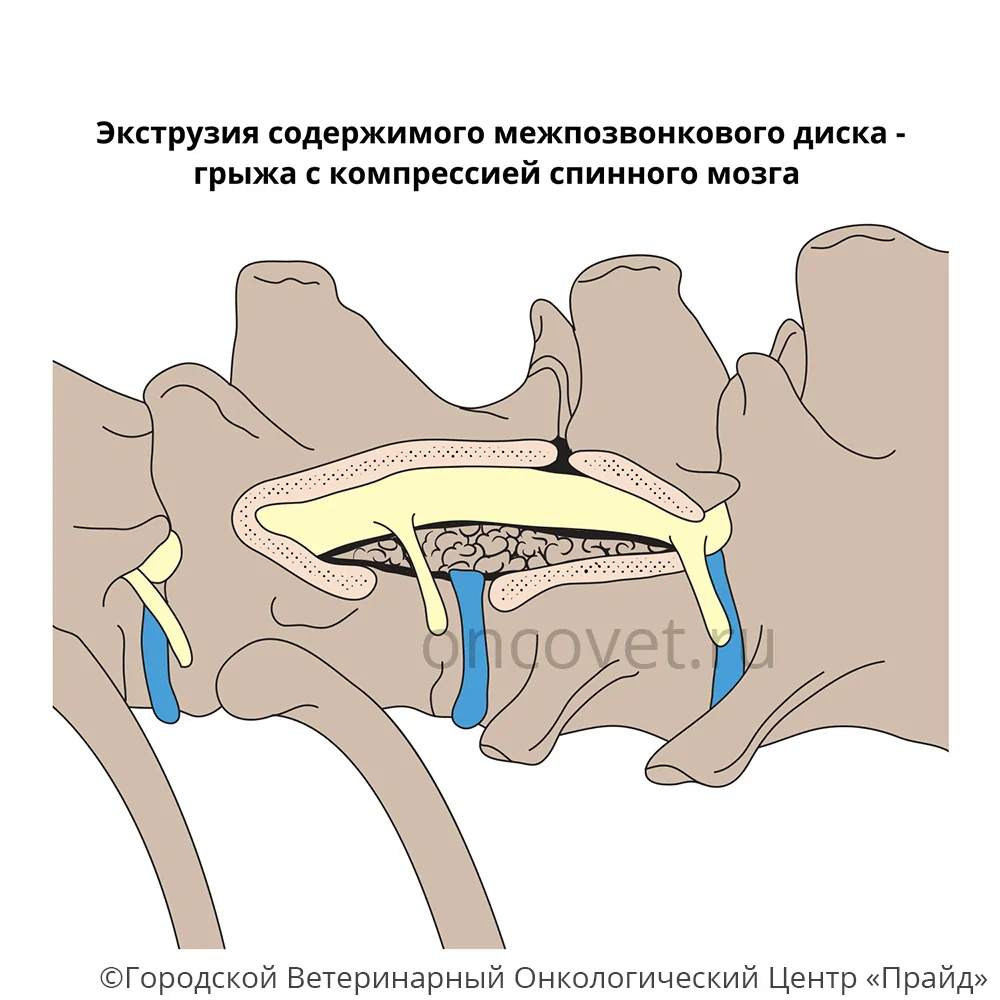

Дископатия (экструзия или протрузия дисков) — патологические изменения фиброзно-хрящевых суставов, сопровождающиеся снижением амортизирующих функций межпозвонковых дисков. При этом происходит выпадение (экструзия) или выпячивание (протрузия) диска в просвет спинномозгового канала. Поражение в области шеи мешает собаке наклонять голову. При патологических изменениях в грудном или поясничном отделах позвоночника нарушается работа лап, развивается хромота. При дископатии крестцовых позвонков — опускается хвост. Болевые ощущения сопровождают все типы дегенеративных заболеваний.

-

Грыжа позвоночника — фиброзное кольцо межпозвоночного диска разрывается, хрящи проникают в спинномозговой канал, давят на спинной мозг. Грыжа всегда сопровождается сильными болями. Пес старается меньше двигаться, избегает резких движений, постоянно опускает голову вниз.

-

Дискоспондилит — воспаление межпозвоночного фиброзного хряща, чаще всего начинающееся по причине бактериальной или грибковой инфекции. Кроме болевого синдрома у собак наблюдаются лихорадочные состояния, апатия, потеря веса. При отсутствии лечения возрастает риск парезов или паралича.

-

Риккетсиоз — острое лихорадочное заболевание, вызываемое внутриклеточными паразитами. При недуге поражается спинной мозг. Зачастую риккетсиозу сопутствуют опасные инфекционные болезни — менингококк, эрлихиоз. Лечение антибиотиками результативно только на начальной стадии заболевания. В запущенных случаях и при тяжелых состояниях животному рекомендована эвтаназия.

-

Энцефаломиелит — поражение головного и спинного мозга собаки. Развивается на фоне чумки, чумы плотоядных, тяжелой вирусной инфекции. Прогноз выздоровления благоприятный только при своевременно начатом лечении.

-

Опухоль позвоночника — онкологические заболевания у собаки, различные виды новообразований, аденосаркома. Оптимальный вариант лечения — хирургическая операция.

Отдельной группой выделяют различные раны и механические повреждения позвоночника. Причинами подобных травм становятся падения, неудачные прыжки, драки с собаками, транспортные происшествия. Последствия и выбор способа лечения позвоночника у собаки в этих случаях зависит от тяжести повреждения: в раны нередко попадает инфекция, возможны переломы спины, разрывы спинного мозга.

Болезни позвоночника: предрасположенность пород собак

Селекционный отбор и выведение питомцев с уникальными характеристиками негативно сказались на генетике животных. Ветеринары выделили некоторые типичные патологии и заболевания позвоночника и породы собак, наиболее к ним предрасположенные:

-

Дископатия, грыжа межпозвонковых дисков — боксеры, английские бульдоги.

-

Аденосаркома — молодые особи немецких овчарок.

-

Дискоспондилез — кане-корсо, ротвейлеры, немецкие доги, неаполитанские мастифы, немецкие овчарки, доберманы, сенбернары.

-

Межпозвонковая грыжа — корги, таксы, бульдоги, пудели, пекинесы, доберманы, английские кокер-спаниели.

-

Остеохондроз — немецкие доги, английские сеттеры, ротвейлеры, ньюфаундленды, бернские зенненхунды, бобтейлы, лабрадоры, ретриверы.

В зоне риска всегда крупные собаки, тяжелые породы, а также псы с удлиненным позвоночником и вывернутыми лапами.

Как лечить позвоночник собаке

Обследования помогают выявить патологии развития позвоночника, определить смещения межпозвонковых дисков — диагностировать грыжи, опухоли, дископатию. Рентген хорошо показывает переломы и вывихи, а УЗИ — расположение и состояние внутренних органов. Отклонения в анализах крови указывают на бактериальную или вирусную инфекцию, наличие паразитов. По результатам диагностики врач ставит диагноз и подбирает лечение.

-

хирургическое вмешательство;

-

лечение антибиотиками;

-

прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов;

-

строгий покой, ограничение подвижности;

-

ношение специального корсета.

Полное выздоровление пса реально. Особенно при ранней диагностике заболевания, квалифицированном лечении у хорошего ветеринара и при полном соблюдении всех рекомендаций врача хозяевами животного.

Литература

- “Osteochondrosis”. The Merck Veterinary Manual. 2006. Retrieved 2006-12-09.

- “Panosteitis”. Canine Inherited Disorders Database. University of Prince Edward Island. 1998. Retrieved 2006-12-09.

- Hazewinkel, Herman A. W. (2004). “Hereditary Skeletal Diseases in Companion Animal Practice”. Proceedings of the 29th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association. Retrieved 2006-12-09.

- “Diseases of the Spinal Column and Cord: Degenerative Diseases”. The Merck Veterinary Manual. 2006. Retrieved 2006-12-19.

- Jezyk, P. F. (1985). “Constitutional Disorders of the Skeleton in Dogs and Cats”. Textbook of Small Animal Orthopaedics. Archived from the original on 2005-03-07. Retrieved 2007-01-21.

- LeCouteur, Richard A. (2003). “Vestibular Diseases of Cats and Dogs”. Proceedings of the 28th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association. Retrieved 2007-01-21.

Искривление спины у собаки

«Куполение» поясницы и спины у собак.

Причины могут быть совершенно разные. За постановкой диагноза идем к хорошему специалисту.

Причины искривления спины у собаки.

Для примера приведем несколько вариантов:

— слабые мышцы спины

— период роста

— зажатость собаки (видимость купола)

— заболевание

— травма

Как сформировать правильную линию спины у собаки.

1. Для формирования крепкой и правильной линии верха необходимы физические упражнения.

2. Физические упражнения должны комплексно развивать те мышцы, которые обеспечивают ровную (не горбатую) линию верха, развитую холку и возможность собаки уверенно стоять на достаточно отставленных назад ногах.

3. Для поставленных задач подходят все упражнения, в которых позвоночник собаки не куполит при нагрузке, а наоборот — прогибается вниз (рис.1)

4. Ярким примером развития собаки при разных упражнениях может служить подъём или спуск по лестнице. При спуске мы развиваем спину по схеме а), при подъёме — по схеме б).

Именно поэтому щенкам категорически запрещены долгие спуски по лестнице.

Такое же горбатое развитие по схеме а) получает собака, постоянно силой забирающая игрушку из ваших рук. Каждый раз, когда щенок тянет к себе, он формирует спину куполом.

5. Более сложным вариантом для рассмотрения представляется движение собаки на поводке внатяг (буксировка). Очень важно, под каким углом относительно движения собаки расположен поводок или шлея.

На рис 2.а) изображена собака, у которой поводок расположен сверху под углом 45 град. Если упрощенно изобразить силы,действующие на собаку, когда она тянет вперёд, мы увидим вектор движения А, вектор сдерживания В, и результирующую этих сил — вектор С. Как следствие — собака горбит спину, сопротивляясь отрыву передних лап от земли.

На рис 2.б) поводок расположен снизу под углом 45 град. По аналогии с рисунком 2.а) результирующая сила С1 направлена вниз и прижимает собаку к земле. Как следствие — собака прогибает спину, сопротивляясь прижиманию к земле.

6.Отдельным случаем подготовки собаки представляется плавание, может быть, самым лучшим в смысле гармоничности развития.

7. Идеальным вариантом может служить правильное сочетание продолжительного бега рысью с буксировкой по схеме 2.б)(например — автомобильной шины) и плаванием.

Все вышеперечисленные упражнения можно применять только после согласования с ветеринаром, иначе собаку можно травмировать.

Статья с описанием упражнения для укрепления спины собаки.

И не забываем, что для щенков крупных пород, спуск по лестнице можно позволять не ранее 4,5-5 месяцев, а то и позже. Подъем месяцев с 4-х,всегда под присмотром и не торопясь.

Опубликовала Анна Московцева

при использовании материала

ссылка на ресурс wolcha.ru обязательна

Упражнение для здоровой спины собаки

Собственно, упражнение «зайка» заслуженно пользуется популярностью для укрепления мышц спины. Но хотелось бы сказать пару слов о безопасности на начальном этапе для собак тяжёлых, узких и собак с длинной поясницей. Поиск равновесия чреват неловкими заваливаниями вбок, скручивающимися перегрузками и перенапряжением мышц

- 100

Лечебный массаж мышц для собак и кошек

Устраните болезненные ощущения у собак и кошек с помощью массажа мышц. Животное, у которого болят мышцы после излишне активной пробежки, будет благодарно вам, если вы его немного помассируете кончиками пальцев. Вытянутыми соединенными пальцами разотрите вашего питомца небольшими круговыми движениями. Надавливайте достаточно

- 80

Как правильно гулять с собакой?

Правильные физические нагрузки для здоровья собак. Для собаки любого возраста, любой породы для здоровья, в первую очередь необходимы правильное питание и правильные физические нагрузки. В этой статье я бы хотела рассмотреть, а что же есть правильные физические нагрузки. В понятие «правильные физические нагрузки» входят несколько

- 100

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Позвоночный столб представляет собой несущий элемент скелета у всех млекопитающих. Состоит из отдельных позвонков, разделенных между собой специфическими дисками, основная функция которых – обеспечение максимальной подвижности и амортизации позвоночного столба.

В телах позвонков есть дуги, формирующие специальное отверстие, предназначенное для спинного мозга.

Среди патологий костных структур, болезни позвоночника занимают второе место после заболеваний грудных и тазовых конечностей. Нередко в практике ветеринарных специалистов диагностируются остеофиты, спондилезы, протрузии межпозвоночных дисков и грыжи.

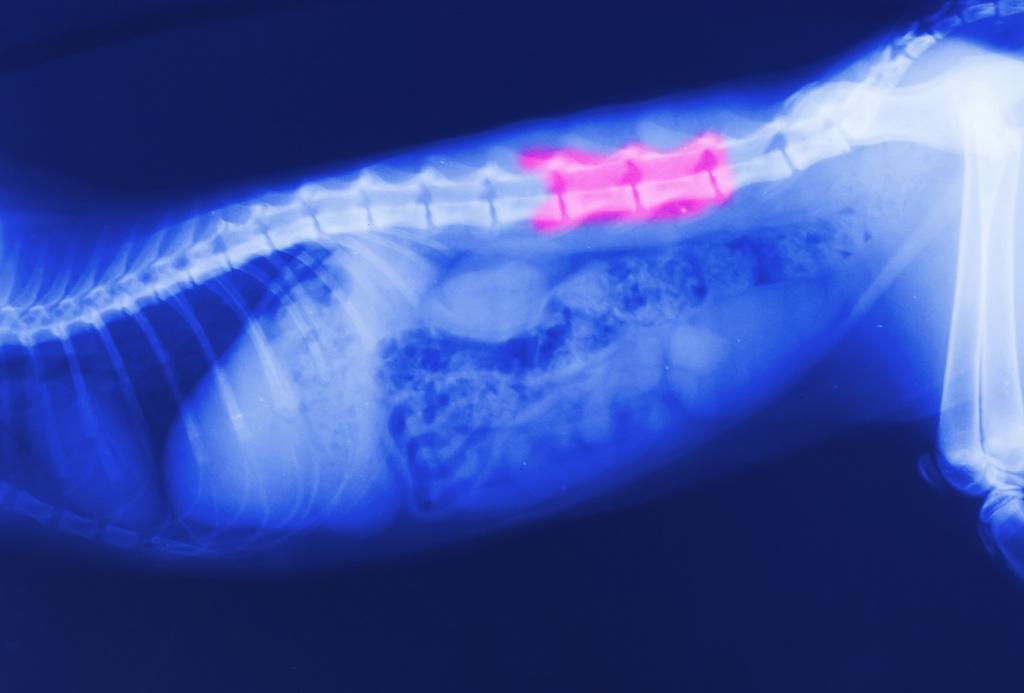

Для диагностики заболеваний позвоночника применяются рентгенографическое исследование со использованием специального рентген-контрастного вещества.

Лечение патологических процессов в позвоночнике у собак подразумевает комплексный подход с использованием консервативных методик и хирургических манипуляций.

Виды заболеваний позвоночника

Болезни позвоночника у собак чаще имеют деструктивный тип течения, связанный с нарушениями в хрящевых структурах позвоночного столба. Проблемы с межпозвоночными дисками называются дископатиями и приводят к сужениям пространства между позвонками, а также провоцируют минерализацию дисков.

Наиболее распространенными заболеваниями позвоночника у собак являются – остеофиты, протрузия межпозвоночных дисков и грыжи. Они могут поражать различные отделы позвоночника, провоцируя развитие характерных симптомов и нарушений.

Протрузия дисков представляет собой патологический процесс деструктивного характера, развивающийся в хрящевых тканях позвоночного столба у собак. Характерным признаков протрузии является своеобразное выпячивание структур, расположенных внутри позвонка за пределы самого диска.

По своей сути протрузия это начальная стадия развития грыжи между позвоночными дисками. Своевременная диагностика и адекватно назначенная терапевтическая схема лечения, позволяют предотвратить развитие опасных осложнений и замедлить развитие патологии.

В месте развития протрузии, животное ощущает выраженную болезненность, а также скованность при совершении движений. Любимец становиться апатичным, избегает активных физических нагрузок, старается не выполнять прыжки и быстро бегать.

Локализация дископатии в области шейного отдела позвоночника характеризуется проблемами у собаки при наклонах головы, негативно сказывается на общем состоянии животного, особенно при процессе приема пищи. Собака может хромать.

Стоит отметить, что при развитии протрузии межпозвоночного диска в области грудного или шейного отдела, отмечается хромота на грудные конечности. Дископатия поясничного отдела приводит к нарушениям в тазовых конечностях. Поражается и крестцовая часть, характеризуясь опущением хвоста.

Другой вид нарушений – образование остеофитов. Дископатия подобного рода характеризуется образованием специфических шпор на телах позвонков. Причиной развития остеофитов профессионалы называют нестабильность самих позвонков. В результате компенсаторных механизмов, образовываются остеофиты, позволяющие дополнительно укрепить пораженный участок хрящевого соединения.

Остеофиты могут быть единичными, а также множественными. В ветеринарии чаще диагностируются подобного рода дископатии, располагающиеся по всему позвоночному столбу. Основными причинами костных шпор являются травмы механического типа, аномалии внутриутробного развития, заболевания инфекционной природы.

В редких случаях остеофитоз развивается как осложнение после оперативных вмешательств. Проявлениями остеофитоза у собаки является снижение общей гибкости питомца, ограничения в подвижности, болезненные ощущении и дискомфорт. Множественные остеофиты – первый этап развития спондилеза.

Деформирующий спондилез – дископатия, связанная с сильным разрастанием костных шпор, что в результате провоцирует сильное сужение канала позвоночного столба, поражение специфических связок позвоночника и сращению тел позвонков. Развитие спондилеза характеризуется поэтапностью и стертостью выраженной клинической картины.

Спондилез развивается годами, длительно не беспокоя собаку. Как правило, диагностируют запущенные формы деформирующего спондилеза в возрасте 8-9 лет. У собак, подвергающихся активным физическим нагрузкам, процесс изнашивания тел позвонков может начаться раньше.

Основополагающими факторами для развития спондилеза деформирующего типа становятся повышенные нагрузки, нарушения в осанке, механические травмы и серьезные повреждения, а также переохлаждения. Отмечается также и наследственность генетического плана к развитию деформирующего спондилеза.

Подвержены развитию дископатии боксеры и родственные и им породы.

Патология провоцирует сильные боли у собаки, деформацию грудного отдела позвоночника. Возможно появление агрессии у питомца на фоне болевых ощущений при пальпации пораженного участка тела.

Грыжа между позвонками – одна из самых опасных патологий, связанных с позвоночным столбом. Первым этапом межпозвоночной грыжи является протрузия или выпячивание диска. При развитии грыжи происходит нарушение в строении фиброзного кольца (разрыв) и дальнейшее проникновение хрящей в место расположения спинного мозга. Достаточно часто, ветеринары отмечают сдавливание спинного мозга.

К межпозвоночным грыжам наиболее предрасположены таксы, бульдоги, корги.

У собак крупных пород, грыжи межпозвоночных дисков диагностируются на порядок реже. Появление грыжи между позвонками провоцирует сильные болевые ощущения при совершении движений, питомец выглядит обеспокоенным, старается держать голову вниз, избегая резких движений.

На самых последних стадиях при компрессии позвонками спинного мозга, происходит серьезное нарушение в виде хромоты, парезов, параличей, нарушения контроля за актами дефекации и мочеиспускания.

Причины развития болезней

Принято считать, что перелом позвоночника у собаки является основная причина нарушения в позвоночном столбе. На самом деле, дископатии у собак развиваются в результате воздействия различных факторов.

Основными причинами развития спондилеза, остеофитоза и протрузии являются:

- Патологии бактериального и вирусного генеза. Спондилез возникает в результате воспалительных процессов в межпозвоночном диске. Развитие инфекции может быть спровоцировано аутоиммунными нарушениями, на фоне которых происходят дегенеративные изменения.

- Риккетсиоз. Заболевание, провоцирующее серьезные нарушения в работе спинного мозга. На фоне охватившего организм собаки риккетсиоза, часто возникают вторичные инфекции, такие как эрлихиоз или же менингококк, повреждающие тканевые структуры самого спинного мозга. Единственным методом лечения является курс антибиотиков. В запущенных случаях при отсутствии положительных результатов даже после продолжительного лечения, врачи рекомендуют эвтаназию.

- Воспаление оболочек и тканей головного мозга, возникающее на фоне чумки или чумы плотоядных. Заболевание характеризуется тяжестью прохождения патологического процесса в организме. Неврологическая форма чумы плотоядных развивается в течение нескольких дней, начинаясь в виде лихорадочных состояний и сильных болевых ощущений в спине.

- Механические травмы, опухолевые процессы и раны. Новообразования в области позвоночного столба могут поражать костные, соединительно-тканные структуры, мягкие оболочки мозга и нервные тяжи. Наиболее агрессивным видом опухоли является аденосаркома, чаще диагностируемая у пород немецких овчарок в молодом возрасте. На фоне нарушений в позвоночном отделе, животное отказывается ходить, наблюдается малая активность и в запущенных стадиях – парезы и параличи тазовых конечностей. Различные переломы и раны в области спины, служат пусковым механизмом для развития грыжи позвоночника. Помимо этого, кусаные раны или ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, с большой вероятностью инфицируются, что усугубляет клиническую картину и течение самого заболевания.

Диагностика

При подозрении на наличие патологий в позвоночном столбе у собаки, профессионал назначает ряд исследований, позволяющих выявить основную причину развития заболевания. Для постановки диагноза используются специальные неврологические тесты.

Необходимо также рентген позвоночника собаки, что позволит визуализировать происходящие дегенеративные процессы.

Рентген дает возможность увидеть расположение остеофитов, заподозрить сужения канала спинного мозга, наличие минеральных структур и грыж.

Контрастная рентгенография – миелограмма, проводиться с целью детального исследования и дифференциации. Данная методика позволяет выявить место нахождения грыжи более точно, оценить состояние повреждений спинного мозга. В современных ветеринарных лечебницах используется магнитно-резонансная томография.

Лечение

На основании полученных данных, специалист разрабатывает дальнейшую схему лечения. Терапия может основываться на консервативных методиках или же хирургическом вмешательстве.

Консервативный метод терапии необходим для устранения болезненных ощущений, снятия процессов воспалительного характера. Своевременно обнаруженные дегенеративные процессы в позвоночнике купируют при помощи следующих медикаментозных препаратов:

- кортикостероидных веществ – Преднизолона, Метипреда;

- обезболивание осуществляется при помощи Мелоксикама, Трамадола;

- снижение сильных болей при переломе позвоночника у собаки проводиться путем назначения новокаиновой блокады;

- расслабление мускулатуры проводиться путем назначения миорелаксантов – Диазепам.

В случае защемления нервных корешков спинного мозга на фоне травм, или же межпозвоночных грыж, проводят операция на позвоночнике. Сильно поврежденные участки позвонков могут заменять на специальные имплантаты. Их вживляют на место пораженных участков..

Профилактика болезней позвоночника

Полностью обезопасить любимца от различных травм позвоночника и генетических заболеваний не возможно. Но существует ряд рекомендаций, соблюдая которые, владелец сможет снизить риски развития патологий.

Важно поддерживать тело собаки в нормальном физиологическом весе, не допуская перекармливаний и ожирения. Для предотвращения травм и повреждений, характер физических нагрузок не должен быть крайне агрессивным.

Предотвратить дископатию в шейных отделах позвоночника, позволяют специальные подставки для мисок, предупреждая провисание хребта. Рацион питания собак должен быть обогащен необходимыми витаминными и минеральными комплексами, снижая риск развития процессов дистрофического типа в хрящевых тканевых структурах.

Автор и ведущий рубрики:

Ветеринарный врач

В связи с большим потоком поступающих вопросов, бесплатные ветеринарные консультации временно приостановлены.

Уход, содержание и лечение Вашего питомца

Остеохондроз у собак – далеко не редкость. Четвероногие питомцы, как и их хозяева, тоже страдают от проблем с позвоночником и сопутствующих осложнений. Самое опасное – частичный или полный паралич, нарушающий двигательную функцию. Без своевременного лечения животное может навсегда остаться инвалидом, поэтому очень важно распознать симптомы патологии в самом начале ее развития.

Характеристика и описание остеохондроза у собак

Позвоночный столб состоит из позвонков и межпозвоночных дисков – хрящевых прослоек, выполняющих амортизационную функцию. При остеохондрозе в позвоночнике у собак развиваются дегенеративные нарушения, связанные с нехваткой питательных элементов.

Диски постепенно утолщаются и сплющиваются, вызывая повышенную стираемость позвонков. Любое механическое воздействие приводит к серьезным травмам. Последующие осложнения, включающие частичный или полный паралич конечностей, возникают на фоне ухудшающегося кровоснабжения.

Истонченные хрящи разрушаются на множественные осколки, провоцируя острые боли во время движения. Такую разновидность патологии называют расслаивающей. Без своевременного лечения она перетекает в остеоартроз. При нем дегенеративные изменения отмечаются не только в суставном хряще, но и в соседних тканях.

Причины развития недуга

В отличие от человека, остеохондроз чаще встречается у молодых собак. Это связано с особенностями развития их костно-мышечной системы и соединительной ткани.

К причинам патологии относят следующие факторы:

-

травмы и воспаления;

-

ожирение;

-

инфекции;

-

болезни ЖКТ, нарушающие обмен веществ;

-

сердечно-сосудистые заболевания;

-

плохие экологические условия;

-

неправильное или некачественное питание (дефициты и профициты питательных веществ);

-

чрезмерные физические нагрузки;

-

аутоиммунные нарушения и врожденные аномалии, характерные для близкородственных скрещиваний;

-

частые переохлаждения.

Примерно 80% случаев приходится на кобелей. Это означает, что болезнь имеет половую предрасположенность. Также важно отметить влияние слишком быстрого роста костных тканей, характерное для животных с крупными габаритами.

Есть ли породы, входящие в группу риска?

Дегенеративные изменения в суставных тканях у щенков возникают из-за несоответствия темпов роста разных отделов скелета. От этого нарушения страдают следующие породы:

-

немецкие доги и овчарки;

-

английские сеттеры;

-

ньюфаундленды;

-

бернские зенненхунды;

-

ротвейлеры;

-

староанглийские овчарки (бобтейлы);

-

сенбернары;

-

лабрадоры;

-

кане-корсо;

-

ретриверы.

В группу риска также входят метисы, полученные при скрещивании перечисленных представителей. Первые признаки заболевания у всех этих животных проявляются в возрасте 4-10 месяцев. Чаще всего хрящевые ткани истончаются в коленном, локтевом, плечевом или скакательном суставах, несущих наибольшую нагрузку.

Стадии развития

В своем развитии заболевание проходит через 4 стадии. Они отличаются не только своими симптомами, но и прогнозами на выздоровление:

-

Первая. Патология развивается строго в студенистом ядре межпозвоночного диска, приводя к его обезвоживанию. Из-за нехватки влаги и питательных элементов диск сплющивается, повреждая фиброзное кольцо – плотную оболочку, защищающую ядро. Болевой синдром на этой стадии практически отсутствует. Неприятные ощущения могут проявляться при активных играх или занятиях на снарядах.

-

Вторая. Затронутые болезнью диски выпячиваются, сокращая расстояние между позвонками. Фиброзное кольцо начинает активно разрушаться, открывая доступ к нервам. Из-за этого появляются точечные боли, усиливающиеся при движении. Животное старается больше отдыхать, сохраняя определенную позу.

-

Третья. Хрящевая прослойка стирается почти под ноль, что очень хорошо заметно на рентгеновском снимке. Болевой синдром сохраняется даже в состоянии покоя.

-

Четвертая. Из-за потери амортизационной функции по краям позвонков разрастаются патологические наросты – остеофиты. Во время движения они соприкасаются с нервными окончаниями и соседними сегментами позвоночника, нанося множественные микротравмы. На этой стадии развивается частичный или полный паралич конечностей.

Чаще всего хозяева обращаются к ветеринару лишь на 3 стадии, когда признаки болезни становятся видны даже невооруженным глазом. Более ранние изменения замечают лишь у щенков и молодых псов, так как в пожилом возрасте их сразу списывают на старость.

Симптоматика на разных стадиях

Коварство заболевания заключается в очень долгом отсутствии симптомов даже при врожденном нарушении. В большинстве случаев признаки появляются лишь при расслаивающем остеохондрозе, когда у собаки образуются множественные осколки внутри суставов.

Основной признак патологии – хромота. Яркость его проявления напрямую зависит от зоны поражения. Наиболее отчетливые изменения характерны для патологии грудного и пояснично-крестцового отдела, отвечающих за функциональность передних и задних лап.

К другим характерным симптомам относятся следующие:

-

отказ от прогулок и увеличение продолжительности сна;

-

отекание суставов;

-

нарушение походки (переплетение лап, хромота, заваливание);

-

мышечная слабость в конечностях;

-

суставный хруст, возникающий при ходьбе;

-

искривление позвоночника;

-

необычная постановка лап при движении (выворачивание стоп наружу или внутрь);

-

острый болевой синдром при прощупывании пораженного сустава и кратковременные боли, возникающие при движении после продолжительного сна или лежания;

-

ассиметричное развитие конечностей, характеризующееся заметным различием в их длине и толщине;

-

постепенный отказ лап с сохранением чувствительности.

При обнаружении перечисленных симптомов необходимо обратиться в ветеринарную клинику. Чем раньше будет проведена диагностика, тем больше шансов на успешное восстановление двигательной функции.

Проведение диагностики

Перед визитом к врачу постарайтесь сделать видеозапись со своим питомцем во время движения. В условиях клиники многие животные слишком напуганы для перемещений дальше смотрового стола, поэтому ваша съемка поможет определить характер хромоты.

На осмотре ветеринар внимательно изучает состояние костей и суставов ручным и аппаратным способом. В обязательном порядке проводится тест двуглавого мускула, проверяющий реакцию на вытягивание лап. При наличии осколков подобное действие вызывает резкий приступ боли, подтверждающей диагноз.

Основной метод диагностики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – рентген. Снимок делают сразу в 2 проекциях (фронтальной и боковой), чтобы подробно рассмотреть состояние костной, хрящевой и суставной тканей. Это исследование проводят строго под наркозом, так как в противном случае врачам не удается добиться статичного положения.

К дополнительным методам диагностики относятся следующие:

-

КТ, используемая для получения более подробного трехмерного изображения;

-

миелография, необходимая для изучения корешков спинного мозга;

-

МРТ, выявляющая патологические изменения между позвонками с помощью эффекта резонанса;

-

артроскопия, определяющая повреждения внутренней части сустава путем непосредственного введения специального аппарата – артроскопа.

Также для постановки диагноза могут потребоваться анализы мочи и крови или результаты УЗИ и ЭКГ. Они необходимы при подозрении на инфекцию и сопутствующие заболевания, выступающие первопричиной.

Как лечить остеохондроз у собаки

На ранних стадиях разрушение хрящевых тканей останавливают с помощью медикаментозной терапии и лечебной диеты. К операции прибегают лишь в запущенных случаях, когда появляется угроза развития паралича.

Медикаментами

При лечении остеохондроза у собак с помощью препаратов ставится 3 задачи: замедление дегенеративных изменений, избавление от боли и устранение первопричины. С этой целью применяют следующие лекарственные средства:

-

хондропротекторы, восстанавливающие хрящевые ткани;

-

анаболики, способствующие интенсивному росту мышечной массы;

-

глюкокортикостероиды, улучшающие кровообращение в поврежденных тканях;

-

противоотечные, уменьшающие количество свободной жидкости внутри суставов;

-

анальгетики, снимающие болевой синдром;

-

антибиотики, уничтожающие возбудителя обнаруженной инфекции;

-

противовоспалительные, подавляющие воспалительную реакцию;

-

спазмолитики, устраняющие мышечные спазмы.

Дополнительно рекомендуется пропить курс из витаминов группы B, аскорбиновой кислоты и жирных омега-кислот. Точные дозировки и порядок применения необходимо уточнить у ветеринара.

Физиотерапией

Для восстановления двигательной функции обязательно прибегают к физиотерапии. К основным процедурам при заболеваниях опорно-двигательного аппарата относятся следующие:

-

теплолечение – дозированное воздействие тепла с помощью озокерита или парафина;

-

массажи;

-

лазеротерапия – воздействие волнами фиксированной длины;

-

плавание;

-

магнитотерапия – воздействие низкочастотных магнитных полей;

-

акупунктура (иглоукалывание) и мануальная терапия.

Количество необходимых процедур и их продолжительность подбирается индивидуально. Некоторые из них, включая массажи, можно проводить самостоятельно, но только после консультации с ветеринаром.

Оперативным путем

Этот способ лечения более эффективен, так как он предполагает прямое воздействие на пораженную зону. В зависимости от диагноза, четвероногому пациенту могут потребоваться следующие операции:

-

артротомия – вскрытие сустава с его последующим очищением от инородных тел (осколков) и скопившегося экссудата;

-

вправление четырехглавой мышцы бедра;

-

ламинэктомия – удаление части позвоночной кости, зажимающей нервный корешок;

-

стабилизация сместившейся коленной чашечки.

Во избежание развития инфекции в послеоперационный период животному необходимо пропить курс антибиотиков. Несмотря на отсутствие стопроцентной гарантии на полное возвращение двигательной функции, боль во время движения уходит навсегда.

Уход и диета, послеоперационный период

Для восстановления больному питомцу требуется особый уход и кардинальная смена рациона. Физические нагрузки необходимо дозировать, чтобы избежать переутомлений и мышечной атрофии. Здесь важно отталкиваться от самочувствия животного и рекомендаций ветеринара.

К наиболее полезным и безопасным упражнениям относится плавание. Четвероногого любимца можно записать в бассейн или регулярно вывозить на теплое озеро.

Также разрешается быстрая ходьба и легкий бег трусцой. Отказаться придется лишь от активности, требующей силу, скорость и ловкость. Сюда можно отнести занятия на снарядах на курсах послушания и аджилити, а также различные прыжки, включая запрыгивание на диван или кровать.

При кормлении важно избегать набора веса, который может ухудшить ситуацию. Из-за ограничения активности добиться хорошей физической формы можно только с помощью пересмотра питания. Для этого необходимо:

-

Понизить суточную калорийность.

-

Сократить количество продуктов с высоким содержанием белка и кальция.

-

Обеспечить достаточное количество витаминов и минералов.

-

Уделить внимание полезным жирам, уменьшающим болевой синдром и улучшающим выносливость.

Для удобства ветеринары рекомендуют перейти на лечебную линейку сухих кормов, разработанных для животных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Большинство из них имеет маркировку j/d.

Прогнозы на будущее

Важно отметить, что полное излечение не наступает даже после операции. Несмотря на это, в большинстве случаев ветеринарам удается вернуть двигательную функцию и сохранить качество жизни животного.

Скорость восстановления зависит от стадии патологии и способа лечения. При медикаментозной терапии реабилитационный период составляет около полугода, а при оперативной – около 3 месяцев.

Профилактика и устранение провоцирующих причин

Профилактика остеохондроза у собак предполагает исключение больных особей из дальнейшего разведения. В противном случае у их щенков могут развиться схожие аномалии.

Не менее важно пересмотреть условия содержания и ухода, постаравшись исключить из жизни своего питомца все провоцирующие факторы. Для этого необходимо:

-

Следить за физической формой, избегая бесконтрольного набора веса.

-

Избегать чрезмерных физических нагрузок. Здесь важно отталкиваться от индивидуальных особенностей пса. Если он устает от ежедневных упражнений – сократите активность до обычных прогулок.

-

Сбалансировать рацион, исключив нехватку или переизбыток питательных веществ. Проконсультируйтесь по этому вопросу с ветеринаром, чтобы не ошибиться в расчетах и выборе витаминных комплексов.

-

Пресекать драки и слишком активные игры. Особое внимание следует уделить щенкам, чей скелет все еще формируется и легко может повредиться в результате механической травмы.

-

Позаботиться о создании комфортного и безопасного спального места. Если ваш любимец живет в вольере – обязательно забирайте его в дом при наступлении заморозков или проведите ему мини-отопление.

Не забывайте, что начальные стадии можно обнаружить только с помощью лабораторной и инструментальной диагностики. Для этого необходимо проверяться в ветеринарной клинике хотя бы 1 раз в год.

Заключение

Остеохондроз у собак – опасное и необратимое заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Его симптомы на ранних стадиях очень размыты, поэтому даже легкое недомогание может оказаться предвестником серьезных нарушений в позвоночном столбе. Из-за этого очень важно подмечать любые перемены в поведении своего питомца.

Статья носит информационный характер. Обратитесь к ветеринару!

Болезни межпозвонковых дисков – нередкая патология в ветеринарной практике, которая может приводить к серьёзным неврологическим расстройствам с непоправимыми последствиями и требует незамедлительного обращения в ветеринарной центр за помощью.

«Болезнь межпозвонковых дисков» – это обобщающее название для целого ряда болезней позвоночника у собак. В данной статье мы рассмотрим типичные болезни межпозвонковых дисков, такие как болезнь межпозвоночных дисков Хансен тип 1, Хансен тип 2 и отдельно заболевания межпозвонкового диска, которое приводит к развитию люмбосокрального стеноза.

Болезнь межпозвонковых дисков проявляется различными клиническими признаками в зависимости от поражённого отдела позвоночника, а степень неврологического дефицита бывает от минимальных болевых ощущений до пареза или паралича.

При данной болезни с помощью неврологического осмотра врач оценивает рефлекторную реакцию грудных и тазовых конечностей, позотонические реакции и наличие глубокой болевой чувствительности. По данным критериям судят о степени неврологического дефицита и дают возможный прогноз выздоровления животного.

В начальной стадией болезни такие пациенты могут попадать в ветеринарную клинику с, казалось бы, другой симптоматикой. Частой жалобой владельцев собак в этот период болезни дисков бывает болевой синдром неясной этиологии, а иногда данную проблему владельцы путают с болью в брюшной полости и прочими нарушениями нормального состояния питомца. В связи с этим крайне важно досконально разобраться в причине возникновения болевого синдрома у собаки, провести действительно информативную и нужную диагностику для постановки правильного диагноза и назначить необходимое лечение.

Этиология

Причиной болезни межпозвонковых дисков являются деструктивные изменения самого диска в результате хрящевой метаплазии. Существуют также предрасполагающие факторы, такие как генетическая предрасположенность (хондродистрофичные породы собак), ожирение, возраст от 3 до 6 лет и крайне редко травма позвоночника.

Чтобы лучше разобраться в возникновении данного процесса, нужно хорошо представлять патологическую физиологию болезни, что мы и попытаемся объяснить в кратком изложении.

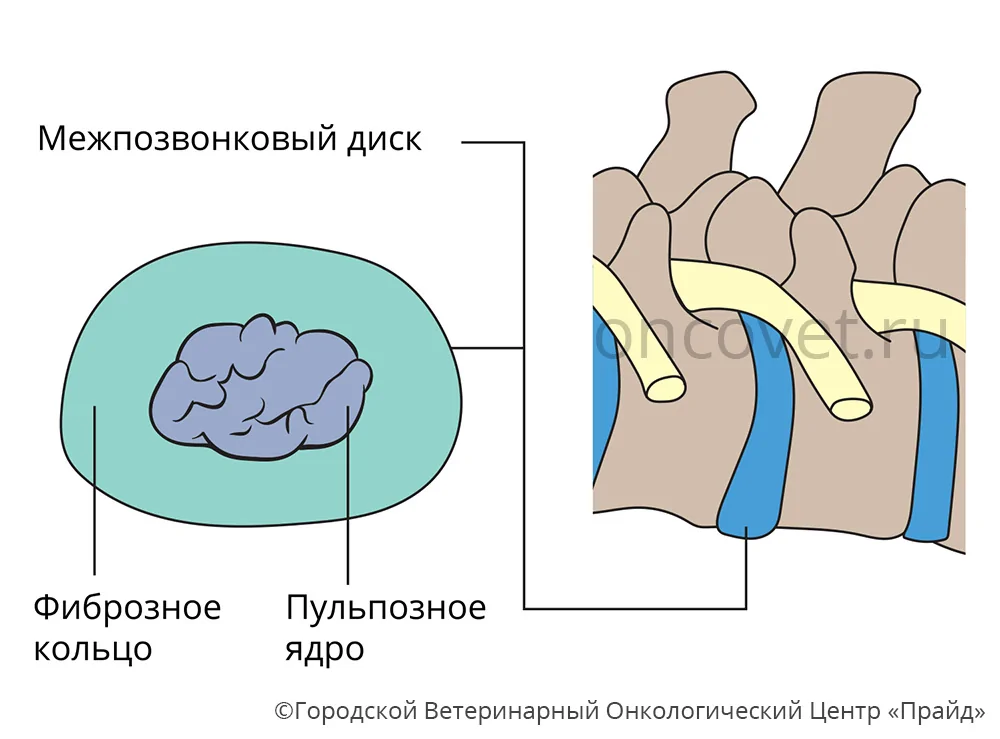

При движении собаки межпозвонковый диск выполняет функции распределения нагрузок в позвоночнике, обеспечивает его стабильность и опороспособность. Сам межпозвонковый диск (МПД) с анатомической точки зрения устроен достаточно просто. С внешней стороны он представлен фиброзным кольцом, состоящим из коллагеновых волокон, которые соединяются с хрящами замыкательных пластинок тел позвонков.

Внешние коллагеновые волокна соединены с вентральными (нижними) и дорсальными (верхними) продольными связками. В свою очередь, коллагеновые волокна фиброзного кольца соединены с внутренней структурой межпозвонкового диска — студенистым ядром, в состав которого входит большое количество молекул воды. Помимо воды в молекулярном составе межпозвонкового диска присутствуют коллагеновые и неколлагеновые белки, комплекс протеогликанов и гликопротеины. Гликозаминогликаны (ГАГ) представлены протеогликанами. Наибольшая их концентрация наблюдается в ядре межпозвонкового диска, здесь они нужны для связывания молекул воды.

Таким образом, при прогрессирующих патологических процессах, связанных с болезнями или возрастом, концентрация протеогиканов резко снижается, что приводит к снижению концентрации молекул воды в студенистом ядре и фиброзном кольце межпозвонкового диска.

Что касается возрастного аспекта болезни, то процесс старения межпозвонкового диска представлен фиброидной метаплазей. Причина возникновения данного процесса также связана со снижением количества протеогликанов и, соответственно, молекул воды в диске. Предрасположенность к фибройдной метаплазии, то есть к преждевременному старению межпозвонкового диска имеют хондродистрофические породы собак.

Заболевания межпозвонковых дисков делятся на 2 типа.

Заболевание межпозвонкового диска по Хансен тип 1 представляет собой экструзию (грыжу) содержимого диска, то есть пульпозного ядра, в просвет спинномозгового канала, что приводит к компрессии спинного мозга. Процесс выпадения содержимого диска происходит достаточно быстро или даже молниеностно, что характеризует острое течение болезни и развитие соответствующих клинических признаков. Предрасположены к данному типу болезни межпозвонковых дисков собаки среднего возраста от 2 до 6 лет и чаще всего это хондродистрофические породы собак, такие как таксы, бульдоги, мопсы. У данных пород собак дегенеративные изменения диска могут начинаться в раннем возрасте примерно с 3 месяцев. Поэтому нередко приводят собак с грыжей межпозвонкового диска, которые не входят в вышеуказанную возрастную категорию, например, в годовалом возрасте.

В 65-71% случаях грыжи межпозвоночных дисков образуются на уровне Th 11 и L2. (Brown N.O., HelphreyM.L., 1977, Hoerlein B.F. Oliver J.E., 1987). Следующее место по частоте повреждения (6-7%) занимает краниальная часть шейного отдела позвоночника (С2-СЗ и СЗ-С4). На третьем месте оказываются позвонки поясничного отдела (L2-L3 и L3-L4) (Hoerlein B.F., 1987). Отмечают почти полное отсутствие грыж межпозвоночных дисков на уровне Th 1-Th 10, что объясняется наличием грудной клетки и связкой, фиксирующей головки соименных ребер.

Заболевание межпозвонкового диска по Хансен тип 2 характеризуется постепенным выбуханием фиброзного кольца в просвет спинномозгового канала без его разрыва, что приводит к постепенной компрессии спинного мозга.

Данный тип болезни характеризуется медленно прогрессирующим течением, встречается у возрастных собак с 6-7-летнего возраста. Дегенеративные изменения диска при таком типе болезни происходят постепенно. Предрасположены к такому типу нехондродистрофические породы собак, такие как немецкая и восточно-европейская овчарки, лабрадор, золотистый ретривер.

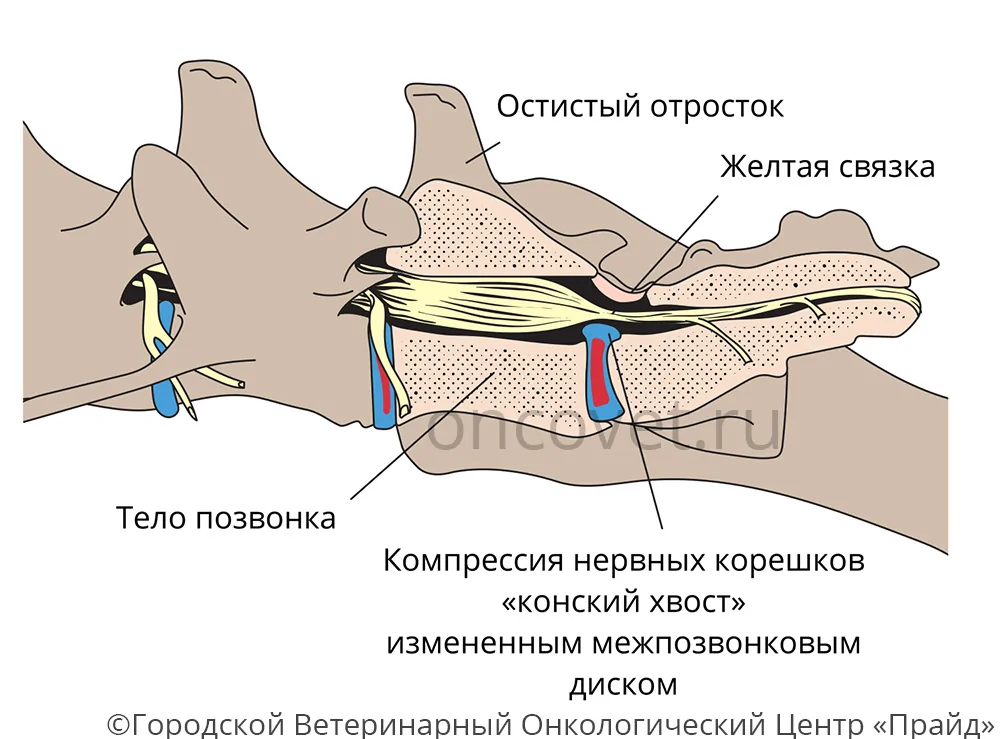

К болезни межпозвонкового диска Хансен тип 2 относится и дегенеративный стеноз пояснично-крестцового отдела (синдром поражения «конского хвоста») или люмбосокральный стеноз. При данной патологии между последним поясничным позвонком и крестцом (сегмент L7- S1) межпозвонковый диск подвергается дегенеративным изменениям и происходит его выбухание в просвет спинномозгового канала с компрессией нервов в данном сегменте – компрессия «конского хвоста». Данный тип заболевания межпозвонкового диска относится к Хансен тип 2 с образованием остеофитов в области фораминальных отверстий и остеофитов в области замыкательных пластинок позвонков. Предрасположены к люмбосокральному стенозу собаки среднего и пожилого возраста следующих пород: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, бордер-колли.

Клинические признаки

Клинические признаки болезни межпозвонковых дисков зависят от локализации проблемы, от типа болезни и степени компрессии спинного мозга.

При болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 1 у животного может наблюдаться болевой синдром и неврологические расстройства в виде ослабления и отсутствия двигательной функции конечностей, снижение или отсутствие глубокой болевой чувствительности, нарушение функции мочеиспускания. У таких животных часто наблюдается гиперстезия – боль в области того сегмента позвоночника, где выпала грыжа. Боль развивается из-за компрессии нервных корешков или оболочек спинного мозга. Если грыжа выпала неравномерно, то есть в правую или левую часть спинномозгового канала, то неврологический дефицит может быть больше выражен на стороне выпадения грыжи.

Болезнь межпозвонковых дисков Хансен тип 1 характеризуется острым течением, чаще всего с развитием яркого болевого синдрома и неврологического дефицита. При начальных стадиях болезни клинические признаки на первый взгляд могут быть нетипичными для данной патологии и напоминать болевой синдром в брюшной полости из-за проявления гиперстезии. Далее с развитием компрессии будут уже наблюдаться неврологические расстройства в зависимости от места локализации проблемы.

При болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 2 клинические признаки будут схожи с Хансен тип 1, но течение болезни будет развиваться медленно, они также зависят от локализации проблемы.

Компрессионное поражение спинного мозга при болезни межпозвонковых дисков характеризуется:

При заболевании межпозвонковых дисков Хансен тип 1 или тип 2 в шейном отделе позвоночника в сегменте от 1 до 5 шейных позвонков у животных наблюдаются следующие клинические признаки: болевой синдром, проприорецептивная атаксия, при центральной компрессии может развиться нарушение двигательной функции всех конечностей – тетрапарез, а при компрессии с одной стороны – гемипарез. При неврологическом осмотре все рефлексы на конечностях будут усиленные. Также могут наблюдаться спастичность и гипертонус всех конечностей.

Данные клинические признаки характерны для всех типов болезни межпозвонковых дисков, разница будет в развитии клинических признаков: при Хансен тип 1 клинические признаки будут развиваться быстро и степени неврологического дефицита могут переходить от 1 до 5 за несколько минут. При Хансен тип 2 течение болезни всегда хроническое, неврологический дефицит постепенно прогрессирует.

Обычно на приёме такие животные могут проявлять только болевой синдром при повороте шеи, подъёме собаки на руки или любом другом движении – это начальная стадия болезни. В таком случае говорят о первой степени неврологического дефицита.

В дальнейшем у собаки могут развиться более серьёзные кинические признаки. Возможна утрата способности двигаться, что выражается в проприорецептивной атаксии всех конечностей с наличием глубокой болевой чувствительности. Если же грыжа или протрузия располагается в правой или левой половине спинномозгового канала, то неврологический дефицит конечностей может наблюдаться больше на стороне выпадения грыжи или протрузии. В данном сегменте позвоночника крайне редко компрессионная проблема может привести к тетраплегии с потерей глубокой болевой чувствительности, так как здесь позвоночный канал достаточно широкий. Рефлексы конечностей в данном случае усилены.

При заболевании дисков в сегменте С6-Т2 (с шестого шейного по второй грудной позвонок) клинические признаки будут схожи, но имеются и специфические особенности. Похожий характерный клинический признак — это болевой синдром при движении шеи, а именно при подъёме собаки. Особенность заключается в результатах неврологического осмотра: наблюдается проприорецептивная атаксия, снижение чувствительности грудных конечностей, причём неравномерное. То есть чувствительность и снижение рефлексов будет выражено больше на стороне выпадения грыжи. При неврологическом осмотре рефлексы грудных конечностей будут снижены, так как в данном сегменте спинного мозга отходят нервные корешки, которые образуют плечевое сплетение, а рефлексы тазовых конечностей будут усилены.

Проблемы с иннервацией мочевого пузыря при компрессионных патологиях шейного отдела встречаются крайне редко или только в особо запущенных случаях.

При болезни межпозвонковых дисков в сегменте Т3-L3 (с третьего грудного по третий поясничный позвонок) грудные конечности будут интактны, то есть без изменений. У таких животных в начальной стадии может развиваться болевой синдром в области спины, боль при движении, сгорбленная походка. При более тяжёлых стадиях возникает проприорецептивная атаксия тазовых конечностей, нарушается их двигательная функция, отмечаются расстройства мочеиспускания, его атония, снижение или отсутствие глубокой болевой чувствительности. Рефлексы тазовых конечностей усиленны или в норме.

При заболевании межпозвонковых дисков в сегменте L4-S3 – «конского хвоста» (с четвертого поясничного позвонка по крестец) наблюдаются признаки повреждения периферического нейрона, то есть грудные конечности будут интактны, а на тазовых конечностях рефлексы снижены или вообще отсутствуют. Может наблюдаться болевой синдром, проприорецептивная атаксия и парез или паралич со снижением или отсутствием глубокой болевой чувствительности. Компрессионное поражение в данном сегменте спинного мозга ведёт к нарушению функции пояснично-крестцового утолщения, соответственно к неврологическому дефициту бедренного, седалищного, срамного и тазового нервов. У таких животных быстро развивается мышечная атрофия, снижается или отсутствует тонус анального сфинктера и мочевого пузыря. Может развиваться атония мочевого пузыря, нарушается акт мочеиспускания и дефекации.

Повреждение каудальных сегментов «конского хвоста» характеризуется нарушением функции седалищного, срамного, тазового и хвостового нервов. Так как бедренный нерв при этом не затронут, животные сохраняют возможность ходить, но скакательные суставы будут опущенные. Коленный рефлекс в норме.

При болезни межпозвонковых дисков принято использовать следующую градацию при определении степени неврологического дефицита:

1 степень – у животного наблюдается только болевой синдром без неврологического дефицита;

2 степень – болевой синдром и лёгкая степень неврологического дефицита – атаксия (нарушение походки);

3 степень – тетрапарез или парапарез, нарушение мочеиспускания;

4 степень – тетраплегия или параплегия при наличии глубокой болевой чувствительности;

5 степень – глубокая болевая чувствительность отсутствует;

6 степень – глубокая болевая чувствительность отсутствует более 48 часов.

Диагностика

Проблемы в диагностики болезни межпозвонковых дисков могут возникать на ранних стадиях с 1 степенью неврологического дефицита. В начале болезни клинические признаки могут быть нетипичны и часто проявляются только болевым синдромом. При появлении неврологического дефицита с диагностикой проблем обычно не возникает.

Заболевание межпозвонковых дисков можно диагностировать путём неврологического осмотра животного и проведения специальных исследований.

На осмотре мы устанавливаем степень неврологического дефицита, примерную локализацию компрессии спинного мозга или нервных корешков, что важно для дальнейшего проведения исследований. От степени неврологического дефицита зависит прогноз выздоровления животного.

Специальными исследованиями для обнаружения болезни являются рентгенографическое исследование, миелография, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) и в некоторых случаях миело-КТ.

Рентгенографическое исследование может быть информативно в выявлении данной проблемы, но оно не даёт точной локализации выпавшего содержимого грыжи.

К признакам болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 1 при рентгенографии относятся сужение межпозвонкового пространства, межпозвонковых отверстий и пространства между суставными отростками. Если ядро выпавшего диска подверглось обызвествлению, то иногда его можно заметить в позвоночном канале, но это бывает крайне редко. При заболевании межпозвонковых дисков Хансен тип 2 на рентгене можно наблюдать другую картину. При хронических проблемах типичными признаками, помимо сужения межпозвонкового пространства и отверстий, являются склероз суставных пластинок позвонков, образование остеофитов, спондилез и прочее. Особенно выражено это при люмбо-сокральном стенозе («синдром конского хвоста»).

Для выявления очага компрессии рентгенография недостоверна. В таком случае используют миелографию, МРТ или КТ.

Миелография является стандартным методом в диагностике грыж межпозвонковых дисков. В результате проведения исследования в местах компрессии спинного мозга можно заметить ослабление или отсутствие контраста. У данного метода диагностики есть свои недостатки – это инвазивность и не очень хорошая визуализация зоны поражения при наличии кровоизлияния и отёка спинного мозга.

Самым информативным методом диагностики болезней межпозвонковых дисков являются МРТ или КТ. Данные исследования более точные и при этом неинвазивные.

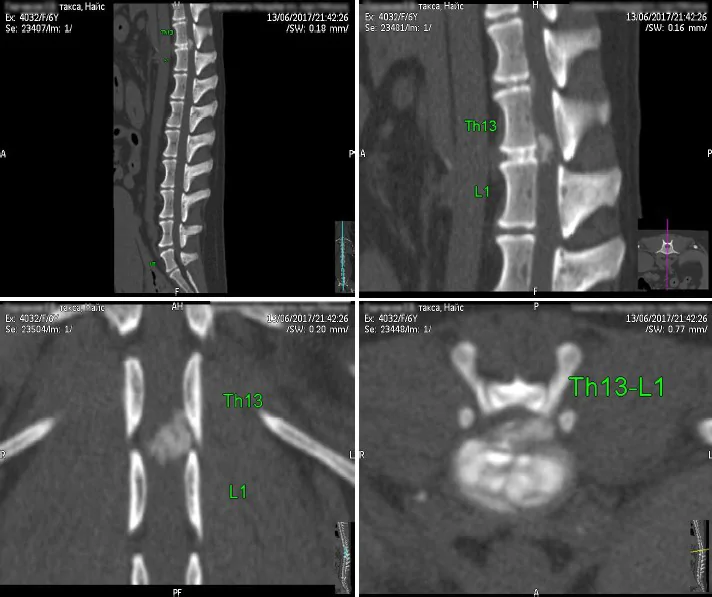

На компьютерной томографии экструзии межпозвонкового диска будут выглядеть как яркое пятно (ослабленный сигнал). В разных плоскостях на КТ грыжу межпозвонковых дисков можно отчётливо интерпретировать в сагиттальном, аксиальном и коронарном срезах. Возможно чётко определить её длину и расположение, что дает большую информацию для лечения, чем обычный рентген. В некоторых случаях, когда грыжа межпозвонкового диска имеет вид экстрадурального образования с сильным ослаблением сигнала, например, содержимое диска с кровью, имеет смысл проводить миело-КТ.

МРТ диагностика при заболевании межпозвонковых дисков позволяет лучше увидеть травму или любые другие последствия выпадения грыжи или длительной компрессии спинного мозга. С помощью МРТ-диагностики можно распознать раннюю дегенерацию межпозвонкового диска: в режиме Т2 диск будет иметь снижение интенсивности сигнала — диск будет тёмным. Выпавшее содержимое диска в режиме Т2 в просвете спинномозгового канала будет так же темным, а впоследствии выпадения грыжи — отёк, некроз или воспаление будут иметь гиперинтенсивный сигнал. С помощью МРТ-диагностики можно оценить прогноз на выздоровление: если гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга равен или больше длинны тела L2 (второго поясничного позвонка), то прогноз на восстановление составляет 55%, а с потерей глубокой болевой чувствительности всего лишь 10%.

Лечение

Лечение болезни межпозвонковых дисков может быть терапевтическим или хирургическим. Выбор лечения, в первую очередь, зависит от неврологического состояния пациента и частоты рецидивов болезни.

Терапевтическое лечение применяется при первой степени неврологического дефицита или переходящей во вторую. Такое лечение заключается в ограничении подвижности и применении обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Из группы нестероидных противовоспалительных препаратов применяют достаточно обширный список, но у нас в клинике чаще всего применяются Локсиком или Превикокс.

Из кортикостероидных препаратов рекомендовано применять Метилпреднизолон или Преднизолон. При терапевтическом лечении необходимо понимать риск ухудшения неврологического состояния животного, особенно при несоблюдении режима ограничения движения.

Важно знать, что невозможно вернуть вещество межпозвонкового диска в своё анатомическое положение никакими препаратами.

Чаще всего только хирургическое лечение обеспечивает полное выздоровление. Консервативным лечением мы стараемся не спровоцировать дальнейшее выпадение изменённого пульпозного ядра и снять отёк спинного мозга.

Хирургическое лечение заключается в декомпрессии и удалении части диска или выпавшего содержимого диска.

Тип хирургического лечения завесит от отдела позвоночника и типа самой болезни межпозвонкового диска.

При болезни межпозвонкового диска Хансен тип 1 начиная со 2 степени неврологического дефицита применяются:

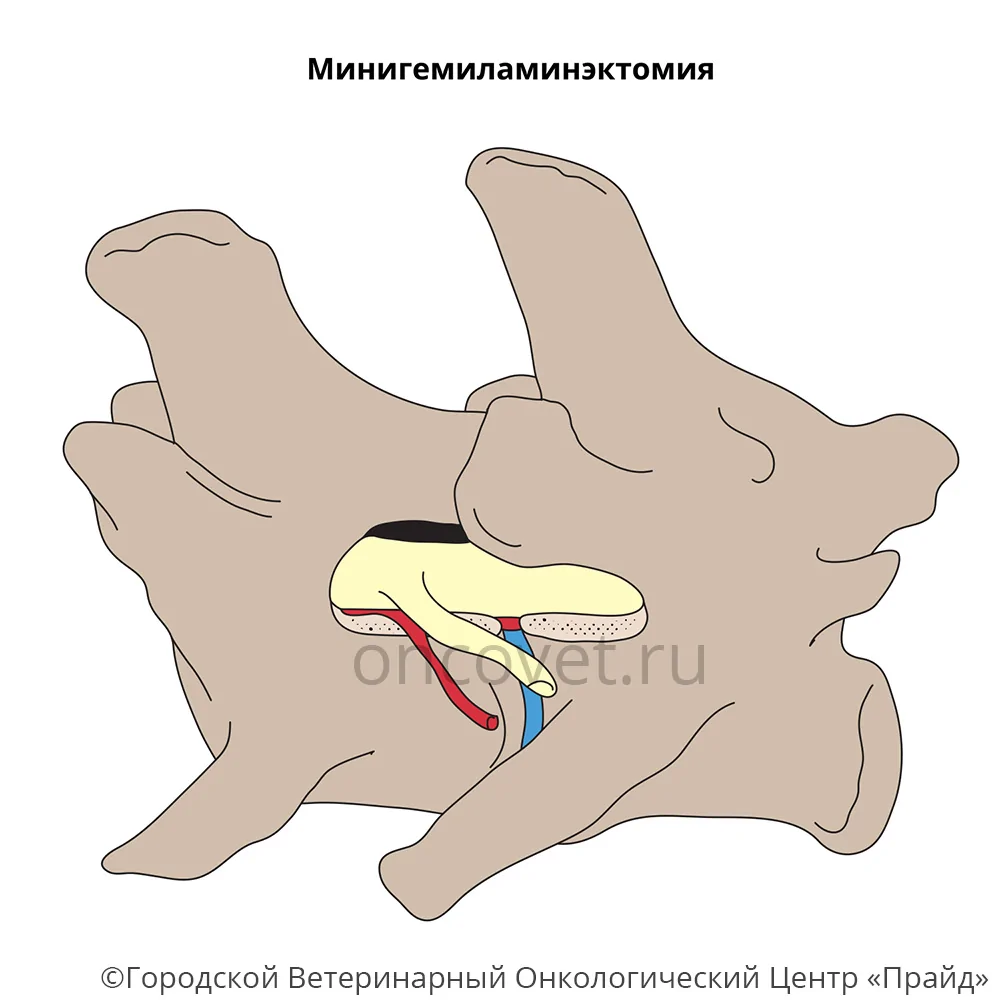

- гемиламинэктомия;

- минигемиламинэктомия;

- вентральный пропил (ventral slot).

Гемиламинэктомия и минигемиламинэктомия применяются при грыже межпозвонкового диска в грудном и поясничном отделах.

Ход операции:

Разрез кожи на расстоянии 2-3 см от остистых отростков. Поверхностную фасцию разделяют тупым путем и открывают доступ к пояснично-спинной фасции, далее её рассекают на расстоянии 1 см сбоку от остистых отростков.

В этом месте мускулатуру отделяют от остистых и суставных отростков тупым методом, не задевая выходящий из межпозвоночного отверстия спинномозговой нерв и кровеносный сосуд. Краниально сосцевидные и суставные отростки удаляют. Производят формирование костной бреши на месте удалённых отростков.

Обе методики похожи по хирургическому доступу, но принципиальное отличие в них есть. Минигемиламинэктомия менее травматичная, то есть ятрогенное воздействий на спинной мозг минимально.

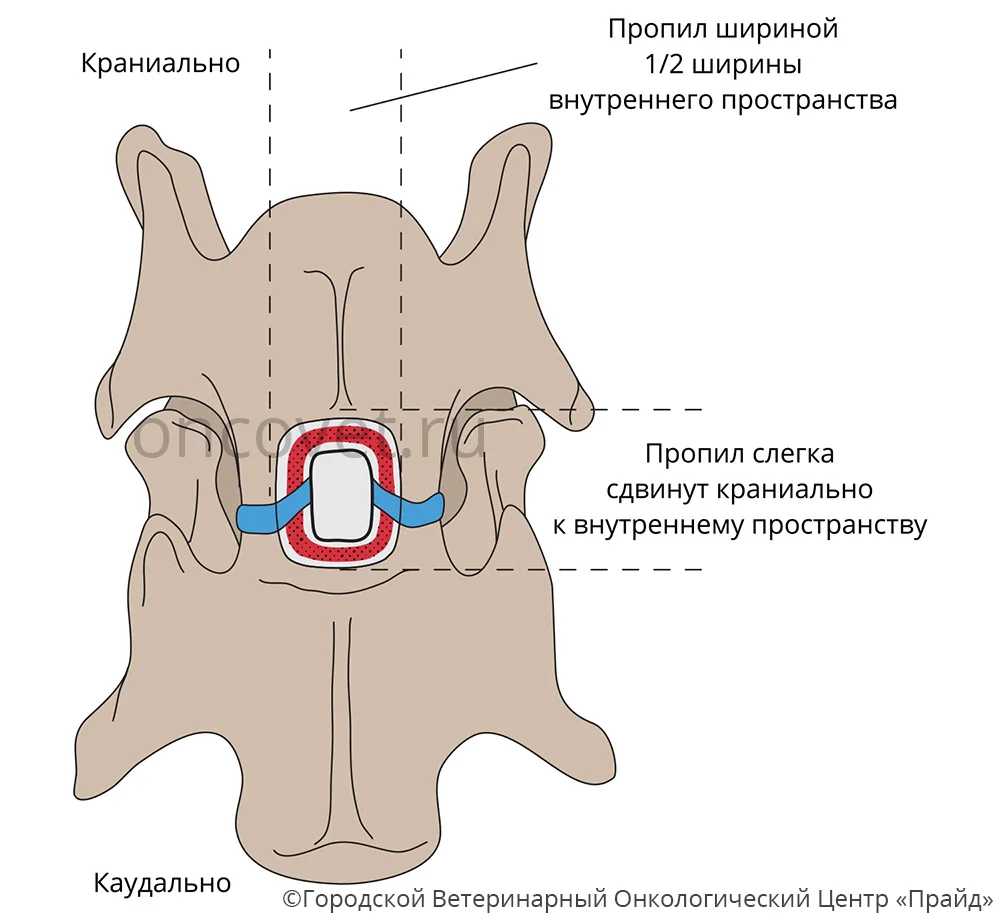

Вентральный пропил применяется при грыже межпозвонкового диска в шейном отделе позвоночника.

Ход операции:

Линейный разрез кожи от гортани до грудины. Мышцы разделяют тупым методом (грудино-головные, грудино-подъязычные). Смещают трахею и пищевод в левую сторону. Далее между парными длинными мышцами головы осуществляют доступ к парной длинной мышце шеи, волокна которой косо прикреплены к шейным позвонкам. Производят формирования костной бреши костной фрезой. Длина щели составляет с каждой стороны от 1/4 до 1/3 длины тела позвонка, ширина, в зависимости от размеров собаки от 3 до 5 мм, но не более половины ширины тела позвонка. Далее операционную рану ушивают.

При синдроме люмбо-сокрального стеноза «конского хвоста» проводят декомпрессию L7-S1, удаляют содержимое выпавшего диска и часть фиброзного кольца.

Далее проводят стабилизацию сегмента при помощи спиц с косным цементом. Сейчас при стабилизации стали применять транпедикулярные фиксаторы, которые зарекомендовали себя как очень надёжный тип фиксации с наименьшими операционными осложнениями. Данная методика применяется у нас в клинике.

Прогноз

Прогноз при болезни межпозвонковых дисков зависит от многих факторов: от времени, степени неврологического дефицита и так далее.

Сравнительный прогноз на излечение:

| Неврологическая картина | Тип лечения | Прогноз при терапевтическом лечении | Прогноз при хирургическом лечении |

| Параплегия, отсутствия ГБЧ | 24-48 часов – хирургическая декомпрессия. Более 48 часов – операция не рекомендуется | 5% | 24-48 часов- 45-76%. Более 48 часов – 6-33% |

| Параплегия, есть ГБЧ. Нет поверхностной чувствительности | Хирургическая декомпрессия | 50% | 86-89% |

| Параплегия, ГБЧ есть | Хирургическая декомпрессия | 51% | 79-96% |

| Парапарез, отсутствие функции передвижения | Хирургическая декомпрессия | 55-85% | 83-95% |

| Парапарез, присутствует функция передвижения | Терапевтическое лечение | 55-85% | 83-95% |

| Только болевой синдром | Терапевтическое лечение | 55-85% | 83-95% |

Клинический случай лечения БМПД у таксы

Такса по имени Найс поступила в ГВОЦ «Прайд» 13.06.2017 с тем, что неделю назад она стала более скованная, а за день до приёма перестала ходить. На приёме у невролога-ортопеда был проведён неврологический осмотр, в результате которого был обнаружен неврологический дефицит обеих тазовых конечностей 2 степени, переходящей в третью, и поставлен предварительный диагноз – болезнь межпозвонкового диска в грудо-поясничном отделе позвоночника. После обязательного обследования перед наркозом Найс была направлена на компьютерную томографию.

По КТ исследованию была подтверждена грыжа межпозвонкового диска Th13-L1 слева с экструзией ядра и видимым перекрытием позвоночного канала до 60-80%. При такой степени перекрытия позвоночного канала очень важно как можно быстрее провести хирургическое лечение, чтобы получить наилучший результат. И в тот же день нейрохирургом была проведена операция гемиламинэтомия, она заключается в декомпрессии и удалении выпавшего содержимого диска.

После операции Найс осталась под наблюдением врачей в стационаре, а на следующий день поехала домой. Сейчас Найс проходит курс реабилитации и восстанавливается.

Ветеринарный врач-хирург, специалист по травматологии, ортопедии и неврологии Маслова Е.С.

Ветеринарный врач-анестезиолог Орловская М.В.

Автор статьи:

ветеринарный врач-хирург, специалист по ортопедии, неврологии и нейрохирургии

Маслова Екатерина Сергеевна