Дата публикации 15 января 2020Обновлено 29 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это заболевание, при котором движения у ребёнка ограничены или отсутствуют, а поддержание вертикальной позы и ходьбы затруднено. Часто сопровождается сниженным интеллектом, задержкой речи и эпилепсией.

ДЦП формируется в результате пороков развития головного мозга до рождения или сразу после. Причины, которые мешают развиваться головному мозгу, патологически воздействуют на плод во время беременности или на мозг новорожденного ребёнка в первые недели жизни.

В России распространённость зарегистрированных случаев ДЦП составляет 2,2-3,3 случая на 1000 новорождённых. По данным ВОЗ распространенность в мире 1-2 случая на 1000 новорождённых [1].

Моторные нарушения при церебральных параличах часто сопровождаются:

- сенсорными дефектами: нарушением зрения, нарушением восприятия своего тела в пространстве (снижается или отсутствует понимание, где находится рука, нога), снижением или повышением реакции кожных рецепторов;

- нарушениями когнитивных и коммуникативных функций: когнитивный дефицит проявляется интеллектуальной недостаточностью от лёгких проявлений до тяжёлой умственной отсталости; проблемы с коммуникативными функциями проявляются трудностями с общением внутри семьи, в группе детского сада и школы. Затруднения могут быть связаны как с двигательным дефицитом, так и с отсутствием речи и её понимания.

- судорожными приступами и поведенческими нарушениями – как правило ДЦП характеризуется лёгкими поведенческими нарушениями, часто в виде аутоагрессии (ребёнок царапает себя, кусает, бьётся головой о стену). Физическая агрессия направленная на окружающих людей, порчу имущества. Присутствуют стереотипные движения — раскачивания, повторение одних и тех же действий руками, повторение одинаковых заученных фраз.

Определяющим синдромом клинических нарушений при церебральном параличе является синдром двигательных расстройств [1].

Единой причины формирования ДЦП не существует. Как правило, это комплекс факторов, которые повлияли на развитие и созревание головного мозга плода и ребёнка. Условно все факторы можно разделить на три основные группы:

- Пренатальные (или внутриутробные) — недоношенность плода, низкий вес при рождении, многоплодная беременность, тяжелый токсикоз, TORCH-инфекции: токсоплазмоз, сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция, гепатит, краснуха,цитомегаловирусная и герпетическая инфекция, которые протекают в скрытой форме у матери во время беременности. Также к пренатальным факторам относятся кровотечения, приём токсических лекарственных препаратов (некоторых антибиотиков и гормональных препаратов, цитостатиков, барбитуратов, сульфаниламидных препаратов), слабость шейки матки, эпилепсия у матери и обострение имеющихся хронических заболеваний.

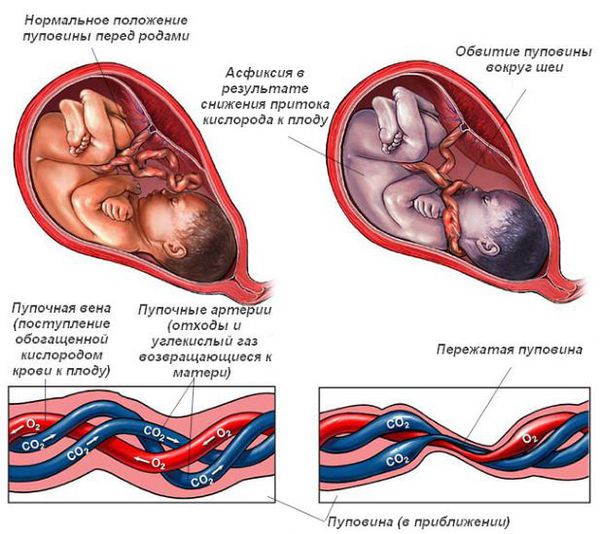

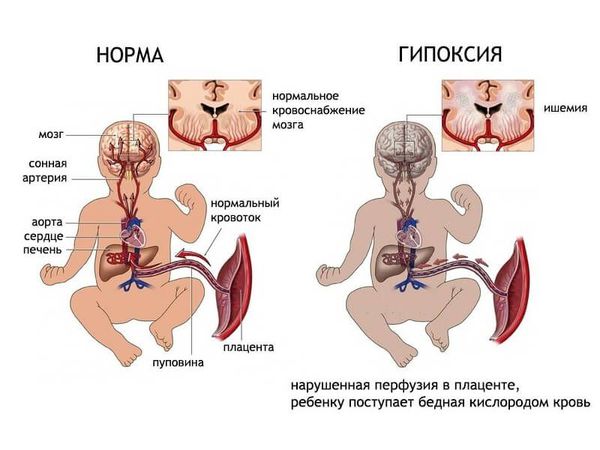

- Интранатальные (проявляющиеся в процессе родов) — гипоксия плода (нехватка кислорода в тканях и органах), обвитие пуповиной, затяжные роды, длительный безводный период, родовая травма, наложение акушерских щипцов.

- Постнатальные (первые два года жизни) — искусственная вентиляция лёгких после рождения, эпилептические приступы, инфекции центральной нервной системы, затянувшаяся желтуха, черепно-мозговая травма [3].

Резус-конфликт также может стать причиной ДЦП, но только если помимо него были другие причины развития патологии.

Чем больше неблагоприятных факторов воздействовало на плод во время беременности и на ребёнка после рождения, тем выше риск формирования ДЦП. Например, гипоксия мозга плода на протяжении всей беременности может привести к недостаточному развитию головного мозга как структурно, так и функционально. К моменту рождения в головном мозге могут сформироваться кисты, которые в последующем будут играть роль очага, провоцирующего эпилепсию. Недоразвитость двигательных путей (нервов, которые отвечают за совершение движений) приводит к патологии двигательной функции.

В процесс могут быть вовлечены зоны мозга, которые отвечают за речь. Формируется системное недоразвитие речи в виде моторной или сенсомоторной дисфазии — нарушения речи с поражением корковых центров. Если повреждены моторные зоны, ребёнок понимает обращённую речь, но не может говорить (дизартрия). Если повреждены сенсорные зоны, ребёнок не понимает обращённую речь, проговаривает случайные слова. При смешанных формах может отсутствовать как способность воспринимать речь, так и разговаривать.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы детского церебрального паралича

Клиническое проявление ДЦП у детей зависит от формы заболевания и может характеризоваться самыми разными патологическим изменением мышечного тонуса:

- миатонией (сниженнием мышечного тонуса);

- выраженной спастичностью (повышенным мышечным тонусом);

- тяжелыми гиперкинезами (неконтролируемыми неестественным движениями по типу червеобразных, выкручивающих, размашистых и других движений);

- дистоническими атаками (непроизвольными часто повторяющимися резкими сокращениями мышц, которые приводят к вынужденному положению, часто очень болезненному: например, ребёнок может выгибаться дугой в сторону спины и оставаться в этом положении некоторое время, затем расслабляться и снова возвращаться в это положение).

Ранние признаки формирования ДЦП можно наблюдать с рождения. По мере созревания и роста ребёнка они могут модифицироваться и проявляться по разному. К ранним признакам относятся:

- задержка редукции врожденных рефлексов — когда врожденные рефлексы (асимметричный шейный тонический рефлекс, симметричный шейный тонический рефлекс и лабиринтный рефлекс) не угасают своевременно к 3 месяцам, а сохраняются. Это неблагоприятно, так как их сохранность приводит к формированию патологических поз. Например, при повороте головы в сторону происходит выпрямлении руки той стороны, в которую повернулась голова, и сгибание ноги с той же стороны. Это не даст ребёнку осуществлять переворот со спины на живот и не позволяет развивать навыки. Как правило, родителям сложно увидеть эти симптомы: их яркое проявление встречается реже, чем небольшие остаточные явления. Заметить их способен врач-невролог на плановом приёме во время динамического наблюдения за ребёнком в первый год жизни;

- задержка или отсутствие развития установочных рефлексов (лабиринтный установочный, цепные шейные установочные). Эти рефлексы помогают ребёнку бороться с гравитационными силами и вертикализироваться — удерживать голову, подниматься на предплечья, садиться, вставать и ходить;

- нарушение мышечного тонуса — тонус очень сниженный, ребеночек лежит в позе «лягушки», как «кисель»; либо мышцы очень напряжены — ручки чаще в кулаках, согнуты в локтевых суставах, ножки напряжены;

- задержка двигательного развития;

- задержка психического и речевого развития;

- повышение сухожильных рефлексов — этот симптом определяет невролог на приёме, когда стучит молоточком в области локтевого сгиба и под коленкой;

- появление патологических синкинезий — содружественных движений, сопутствующих активному двигательному акту, например, сжимание ладони в кулак правой руки приводят к такому же движению в левой руке;

- формирование патологических установок — сгибательно-пронаторная установка рук (рука согнута в локтевом суставе и предплечье завернуто внутрь, ребёнок не может выпрямить руку и развернуть ладонью вверх), приводящая установка бедра (когда ноги сведены в тазобедренных суставах или перекрещены как «ножницы»).

Если доношенный ребенок к 3 месяцам не удерживает голову, к 6 месяцам не переворачивается, к 10 месяцам не ползает и не сидит, то обязательно нужно обратить на это внимание, не ждать пока он наверстает упущенное, а сразу обращаться к детскому неврологу.

Основные клинические симптомы уже сформированного церебрального паралича[1]:

- мышечная слабость;

- мышечная спастичность;

- нарушение контроля сокращения-расслабления мышц агонистов и антагонистов;

- задержка угасания примитивных рефлексов;

- задержка или нарушение развития реакций поддержания позы;

- сенсорные проблемы, в том числе нарушение мышечно-суставной чувствительности. При нарушении мозг как будто не может определить, в каком положении находится конечность и тело;

- апраксия — нарушение целенаправленных движений и действий;

- патологические биомеханические компенсаторные механизмы — движение осуществляется в основном поверхностными мышцами , а не глубокими, как это было бы правильно;

- когнитивные нарушения: трудности в понимании речи даже на бытовом уровне, выполнении простых инструкций, сниженный интеллект;

- задержка речевого развития, нечёткое звукопроизношение, отсутствие речи, трудности понимания обращенной речи;

- судорожные приступы.

Патогенез детского церебрального паралича

Патогенез формирования ДЦП — это сложный процесс внутриутробного и родового поражения мозга, который влечет за собой и многообразие клинических проявлений. Патоморфологические изменения в нервной системе многообразны. У 30–40 % детей имеются аномалии развития мозга:

- микрогирия — аномалия развития головного мозга, характеризующаяся малыми размерами мозговых извилин при увеличенном их числе;

- пахигирия — редкий порок развития центральной нервной системы, характеризующийся наличием относительно небольшого количества широких и плоских извилин в коре больших полушарий головного мозга;

- гетеротопии — атипичная локализация тканей или частей органов;

- недоразвитие различных отделов.

Дистрофические изменения мозговой ткани являются следствием глубоких циркуляторных расстройств — недостаточно питания в тканях мозга из-за недостаточного кровотока мозга. Они проявляются диффузным или очаговым глиозом (смертью мозговых нейронов и замена их на неспецифическую рубцовую ткань), кистозной дегенерацией, атрофией коры больших полушарий, порэнцефалией (кистозными полостями в тканях мозга), отложениеми солей.

Наряду с описанными изменениями могут обнаруживаться недостаточно сформированная оболочка нервных проводников, нарушение разделения нервных клеток и их аксонов, патология межнейрональных связей и сосудистой системы мозга и другие изменения.

В основе патокинеза двигательных нарушений при ДЦП лежит аномальное распределение мышечного тонуса, что обусловлено перерывом центрального влияния на клетки переднего рога спинного мозга, растормаживанием сегментарного рефлекторного аппарата, нарушением реципрокной (перекрестной) иннервации, из-за чего формируется патологический двигательный стереотип [2].

Классификация и стадии развития детского церебрального паралича

В настоящее время наиболее употребима Международная классификация форм ДЦП [1]. Она включает три основные группы:

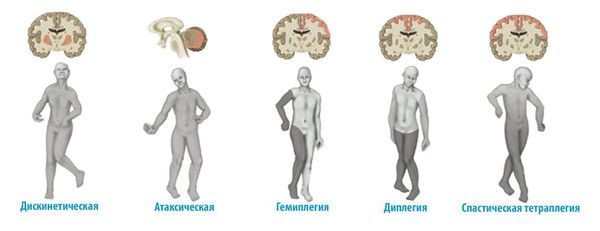

- Спастические формы: мышцы неэластичные (спастические) и слабые. Ригидность иногда затрагивает различные части тела (диплегия, тетраплегия, гемиплегия).

- Дискинетические формы (атетоидные): расстройство произвольного контроля мышц, нарушающее поддержание правильной позы тела. Для дистонии характерны вязко-пластический мышечный тонус и дистонические позы (например, в положении лежа ребёнок расслаблен и спокоен, стоит ему начать совершать произвольное движение, например, дотянуться до предмета — тонус сразу начинает меняться, руки “не слушаются”, ребёнок долгое время тянется к предмету и промахивается), замедленные повторяющиеся движения, то быстрые, то медленные. Мышечные сокращения могут быть болезненными.

- Атаксическая форма: плохая координация, слабость мышц, проблемы с контролем и координацией движений, особенно при ходьбе.

Также выделяют смешанные формы ДЦП. При смешанных формах наблюдаются одновременно умеренное повышение мышечного тонуса и изменение его на слабый тонус при смене положения тела, иногда в сочетании с движениями, которые ребёнок не может контролировать (размахивание рук, червеобразные движения пальцев, открывание рта).

Выделяют три стадии заболевания: ранняя, начальная остаточная (резидуальная) и остаточная.

• В ранней стадии патология, возникшая у плода при внутриутробном поражении мозга или поражении в процессе родов, могут вызывать ощутимые нарушения регуляции тонуса мышц и подавлять врожденные двигательные рефлексы. Выявляется отчётливый гипертензионный синдром (повышение внутричерепного давления, которое характеризуется головной болью и раздражительностью) и судороги. Со стороны двигательной системы отмечается угнетение всех или части врожденных рефлексов: защитного — нет поворота головы в сторону, рефлекса опоры — нет выпрямления ног, хватательного рефлекса, ползания и других. Судорожный синдром может наблюдаться с первых дней жизни. Очень рано, иногда к концу второго года жизни, формируется функциональный кифоз или кифосколиоз в поясничном и грудном отделах позвоночника. Одним из наиболее тяжелых симптомов в отношении прогноза являются торсионные спазмы (медленное сокращение мышц, вытягивающее ноги, руки и туловище), которые приводят к вынужденному положению (чаще скручиванию туловища или переразгибанию туловища).

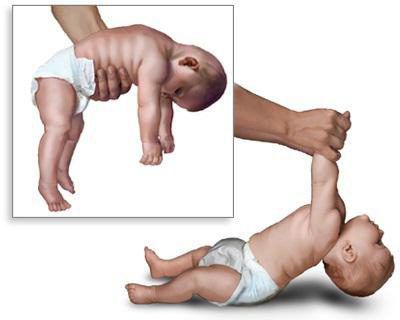

• Вторую стадию заболевания, в зависимости от причин ДЦП, рассматривают как начальную резидуальную или начальную резидуально-хроническую. Она начинается сразу после того, как проходят острые проявления. Эта стадия характеризуется тем, что установочные рефлексы не формируются или формируются недостаточно. У детей с ДЦП появление рефлексов задерживается до 2-5 лет и более, либо они не формируются совсем, в то время как тонические рефлексы продолжают нарастать. Показателен отрицательный симптом Ландау: здоровый ребенок, поддерживаемый на весу в горизонтальном положении, примерно с полугода начинает поднимать голову, разгибать туловище и выносить руки вперед; ребенок с ДЦП не может этого сделать и повисает на руках врача. Нарастают патологические содружественные движения. Проявляются контрактуры — ограничения в подвижности суставов.

• Третья стадия заболевания, условно называется конечной резидуальной стадией. Для неё характерно окончательное оформлением патологического двигательного стереотипа, организация контрактур и деформаций. Психические и речевые расстройства становятся явно заметны. Дети в ряде случаев могут сохранять способность самостоятельно или с поддержкой передвигаться, учатся писать, могут самостоятельно ухаживать за собой. Быстро нарастает фиброзное перерождение мышц, суставов и связок [3][6].

Осложнения детского церебрального паралича

Детский церебральный паралич осложняется в первую очередь формированием ортопедических деформаций в виде контрактур суставов, подвывихов и вывихов тазобедренных суставов и деформациями позвоночника [10].

У детей, которые не могут самостоятельно передвигаться и часто находятся в лежачем состоянии, сохраняется высокий риск развития пневмонии, инфекций мочевыделительной системы, нейрогенных запоров, аспирации верхних дыхательных путей слюной и пищей. Эти особенности развиваются из-за низкой подвижности. Дыхание ослаблено, грудная клетка не работает так, как у здоровых детей, которые постоянно активны.

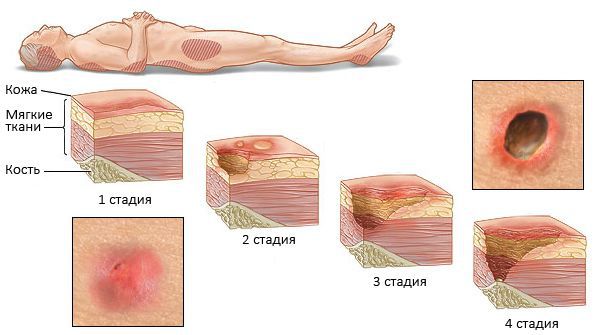

При недостаточном уходе и подвижности ребенка от сильной мышечной спастичности могут возникать пролежни — повреждение целостности кожи. Когда ребенок долго лежит в одном положении, кости под действием силы тяжести давят на мягкие ткани (мышцы, жир, кожа). Их питание (кровообращение) нарушается, и они отмирают. Профилактикой пролежней является частая смена положения, использование различных валиков и подушек, которые подкладывают под опасные места — крестец, пятки и коленные суставы.

Диагностика детского церебрального паралича

Дети первого года жизни, особенно рожденные раньше срока, требуют особого внимания со стороны врача невролога. Если ребёнок родился раньше срока, то при оценке нервно-психического развития необходимо учитывать степень недоношенности, коррегировать возраст (из фактического возраста вычитать то количество недель, которое он «не досидел» в утробе), но при этом не надеятся, что при наличии отклонений ребёнок сам компенсирует разницу. Родители объективно не могут оценить все факторы, влияющие на развитие ребёнка, и определить риск формирования ДЦП. На динамическом осмотре малышей невролог уже в первый месяц жизни может выставить риски формирования заболевания.

Головной мозг нужно обязательно обследовать с помощью нейросонографии (УЗИ головного мозга, НСГ). Она проводится у детей в период, пока остаётся незакрытым родничок (до 1,5 лет жизни), и показывает структурные изменения головного мозга.

При необходимости проводят МРТ головного мозга. Магниторезонансная томография — исследование, которое позволяет получить информацию о функции и строении мозга, выявить патологию и посмотреть, как болезнь протекает в динамике. По сравнению с НСГ, на МРТ лучше визуализируется структура мозга, что позволяет найти очень мелкие патологические образования.

ЭНМГ (электронейромиография) позволит провести дифференциальную диагностику поражения центральной нервной системы от периферической и других нейромышечных заболеваний (спинальная мышечная атрофия, миопатиия, миастения и другие).

Часто требуется консультация генетика, особенно при нормальном акушерско-гинекологическом анамнезе и родах, чтобы правильно поставить диагноз и прогноз заболевания.

Также требуется проведение ЭЭГ с целью определения эпилептической активности головного мозга [9].

Для контроля развития тазобедренных суставов необходимо проводить рентгенографию тазобедренных суставов в прямой проекции с расчетом индекса Реймерса. Это индекс миграции головки бедренной кости из вертлужной впадины, который показывает наличие подвывиха и определяет тактику ведения пациентов ортопедом (врач решает, оперировать или не оперировать в случае отклонений).

Лечение детского церебрального паралича

Для лечения ДЦП важно раннее начало, индивидуальный подход, непрерывность и преемственность на разных этапах (когда каждый специалист поддерживает и улучшает результаты, достигнутые предыдущим врачом). Лечение сочетают с учебно-воспитательной работой, эрготерапией (медицинской реабилитацией, обучающей пациента восстанавливать или приобретать бытовые навыки, трудотерапией). Необходимо включать в работу членов семьи ребёнка для соблюдения принципа непрерывности [5].

Можно выделить несколько основных подходов к лечению ДЦП:

- Метод функциональной терапии — кинезиотерапия, ЛФК, АФК, аппаратная кинезиотерапия, функциональные техники массажа.

- Консервативное ортопедическое лечение — ортезирование, гипсование, постуральный менеджмент (использование технических средств реабилитации — вертикализаторов, опоры для сидения).

- Лекарственное лечение оральными антиспастическими препаратами.

- Препараты ботулинического токсина, которые относятся к группе местных миорелаксантов и снижают спастичность. Препарат расслабляет ту спастичную мышцу, в которую был введен при инъекции. Системного действия не имеют, то есть, не влияют на внутренние органы и головной мозг, а действуют только в месте введения.

- Интратекальное (введение в под оболочку костного мозга) баклофена с помощью помпы — постоянное введение в пространство между твердой оболочкой спинного мозга и желтой связкой с помощью помпы в организм пациента препарата «Баклофен», который обладает системным действием и расслабляет все спазмированные мышцы. Большой минус препарата — необходимость обеспечивать контроль за дозой и пополнением помпы. Установка помпы доступна только в крупных федеральных и территориальных клиниках.

- Ортопедическая хирургия включает большое количество различных операций, которые направлены на удлинение мышц, восстановление тазобедренного сустава при вывихе, формирование правильного свода стопы и полной опоры на стопу, восстановление более ровной осанки при сколиозах.

Лечебные подходы применяют в зависимости от степени тяжести ДЦП и возраста ребёнка. Функциональная терапия, консервативное ортопедическое лечение и постуральный менеджмент могут быть использованы с самого раннего возраста. Ботулинотерапия обычно применяется с 2-х летнего возраста. Применение этих подходов в сочетании с непрерывным длительным лечением и коррекцией всех коморбидных (сопутствующих) нарушений обеспечивает высокую эффективность комплексного лечения. Оральные антиспастические препараты при ДЦП часто применяют ограничено из-за развития системных побочных эффектов.

При лечении ботулиническим токсином типа А (БТА) максимальная возможность модификации заболевания отмечается в возрасте 2-5 лет. В более старшем школьном возрасте ботулинотерапия помогает решить локальные двигательные проблемы, уменьшить боль от длительных спазмов, облегчить уход за пациентами с тяжелыми двигательными нарушениями, а также удерживать тело в положении сидя или стоя [8].

Кинезотерапия — метод обучения и восстановления двигательной активности ребенка по средствам многократных повторений физиологических движений с учётом онтогенеза двигательных навыков. Наиболее эффективными методами являются Войта-терапия, Бобат-терапия, PNF-терапия [7].

Неотъемлемой частью реабилитационного процесса детей с ДЦП является психолого-логопедическая помощь и социальная адаптация. Она заключается в обучении детей навыкам речи, общения с другими детьми, окружающими, развитии мелкой моторики, обучении навыкам самообслуживания.

Ортопедическое лечение помогает устраненить контрактуры и деформации, а также создать рациональное положение ребенка. Лечение включает специальные лечебные укладки в часы отдыха и сна, этапную коррекцию контрактур с помощью гипсовых шин и циркулярных повязок. Большое значение имеет профилактика вторичных деформаций и контрактур у детей в период бурного роста в 5-7 лет и затем с 12-15 лет, когда отмечается тенденция к образованию и рецидиву контрактур.

При стойких контрактурах проводят оперативное лечение, но не ранее чем в 3-летнем возрасте, так как до этого происходит активный костный рост и при раннем оперативном лечении могут возникать рецидивы из-за роста ребенка. В современной нейроортопедии стараются как можно дольше отсрочить оперативное лечение, чтобы не вызвать откатов в дальнейшем.

В послеоперационном периоде продолжается разработка оптимальных положений тела и конечностей, рациональных компенсаторных приспособлений, освоение навыков самообслуживания. Существенное значение имеет протезно-ортопедическое обеспечение — подбор и адаптация специальных вспомогательных устройств, которые помогают скорректировать позу: вертикализаторов, опор для сидения, ходунков, туторов, аппаратов на нижние конечности и туловище [7].

Прогноз. Профилактика

Прогноз при ДЦП определяется формой паралича. Для оценки перспектив реабилитационного лечения и социальной адаптации решающую роль играет состояние интеллекта и речевых функций пациента, а также наличие сопутствующих синдромов.

Наиболее тяжелые двигательные расстройства, сочетающиеся с умственной отсталостью, развиваются при двойной гемиплегии. В таких случаях большинство больных являются нетрудоспособными. Анализ наблюдения за состоянием ребёнка и течением болезни после установления диагноза показывает, что большинство больных ДЦП после окончания школы являются трудоспособными. Однако не везде им уделяется должное внимание, и не всегда больные выполняют назначения врачей, что приводит к рецидивам контрактур [10].

Профилактика ДЦП возможна с момента рождения ребенка и заключается в ранней реабилитации. В зависимости от тяжести можно как предотвратить формирование ДЦП, так и улучшить исход, если невозможно полностью нивелировать заболевание.

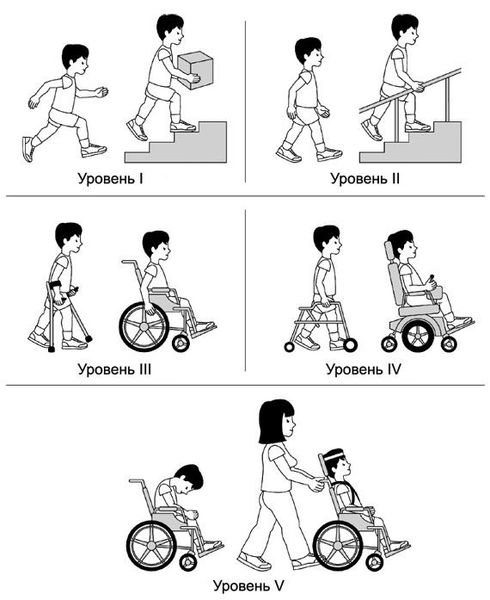

С целью прогнозирования исхода ДЦП на всю последующую жизнь применяют систему классификаций больших моторных функций (GMFCS) [1]. Система классификации больших моторных функций при церебральном параличе основана на оценке движений, при её использовании обращают внимание на умение пациента сидеть и передвигаться. Определяют пять уровней в классификации:

- уровень первый — ходьба без ограничений;

- уровень второй — ходьба с некоторыми ограничениями;

- уровень третий — ходьба, возможная при использовании приспособлений для передвижения (ручных);

- уровень четвёртый — самостоятельное передвижение ограничено, для передвижения могут быть использованы моторизированные средства;

- уровень пятый — передвижение возможно только в ручном инвалидном кресле.

Детский церебральный паралич. Лечение ДЦП.

Гимранов Ринат Фазылжанович

Невролог, нейрофизиолог, стаж — 33 года;

Профессор неврологии, доктор медицинских наук;

Клиника восстановительной неврологии.Об авторе

Дата публикации: 11 февраля, 2017

Обновлено: 24 октября, 2022

Детский церебральный паралич (ДЦП) – патологическое состояние, которое возникает в раннем детском возрасте вследствие аномалий центральной нервной системы. У таких детей отмечаются двигательные нарушения — параличи, парезы, нарушения координации, неконтролируемые движения, дисфункции мышц. Этим ДЦП отличается от аутизма.

В Клинике Восстановительной Неврологии занимаются диагностикой, лечением и реабилитацией детей с детским церебральным параличом (ДЦП) более 20 лет. Подход к реабилитации патофизиологический и комплексный. Активно применяются методы прямых восстанавливающих воздействий конкретно на повреждённые структуры головного мозга.

Содержание статьи:

- 1 Детский церебральный паралич – причины

- 2 Формы детского церебрального паралича

- 3 Симптомы детского церебрального паралича

- 4 Детский церебральный паралич – лечение

- 5 Детский церебральный паралич – реабилитация

Детский церебральный паралич – причины

Многолетние исследования, проводимые Международным центром ДЦП, показали, что церебральный паралич имеет комплексные причины. То есть болезнь у детей связана не с одним определённым заболеванием, а с несколькими дисфункциями.

Наиболее частые причины возникновения:

- досрочные роды – у недоношенных детей вероятность возникновения данной болезни выше, чем у доношенных;

- внутриутробная инфекция;

- осложнённые роды – гипоксия, родовая травма;

- использование во время беременности, родов, большого количества медикаментов;

Формы детского церебрального паралича

Варианты ДЦП различаются по типам двигательных расстройств:

- спастические варианты с гемиплегией, диплегией, тетраплегей;

- гиперкинетический тип;

- атонически-астатическая форма;

- смешанные формы – спастико-атактическая, спастико-гиперкинетическая, атактико-гиперкинетическая.

Нередко в раннем детском возрасте при ДЦП мышечная дистония возникает на фоне мышечной гипотонии, а затем трансформируется в спастическую, гиперкинетическую, или в смешанную форму. Соответственно, при этом меняется форма заболевания.

Симптомы детского церебрального паралича

У врачей, сложностей с диагностикой ДЦП не возникает, диагноз ставят в первые годы жизни. Чем раньше поставлен диагноз, тем быстрее можно начать лечение. При тяжёлых формах болезнь можно диагностировать раньше, в первые месяцы.

неразвитая нижняя челюсть

высокий ли низкий тонус мышц

Часто отмечается вторичная симптоматика — судороги, эпилепсия, психо-речевая задержка, чувствительные нарушения, сложности при обучении.

Детский церебральный паралич – лечение

Лечение ДЦП является непростой задачей, так как требует привлечения психолога, реабилитолога и других медицинских профессионалов. От родителей – терпения и много времени.

Комплексная терапия способствует улучшению состояния, снижает выраженность неврологической симптоматики.

Как правило, детский церебральный паралич лечат при помощи следующих подходов:

- медикаментозная терапия;

- лечебная физкультура;

- физиотерапевтические методики;

- трудовая терапия;

- занятия с логопедом, психологом.

Клиника восстановительной неврологии в течение 20 лет применяет разработанные нами способы активации-стимуляции мозга, биологическую обратную связь (БОС), помимо вышеописанных методов лечения ДЦП.

Благодаря этому, сроки восстановления сокращаются в несколько раз, а результаты – более стойкие. За четверть века мы пролечили тысячи больных детей. Многие из них смогли приспособиться к самостоятельной жизни, учиться, вести нормальный образ жизни.

Лечение и реабилитация ДЦП – это два взаимосвязанных этапа.

Детский церебральный паралич – реабилитация

Для реабилитации используются ортопедические приспособления, инвалидные кресла. Иногда требуется хирургическое лечение с устранением анатомических деформаций, применение цифровой компьютерной техники. Но сразу отметим, что реабилитация ребёнка с ДЦП – это не скорый, а также сложный процесс.

Была ли эта статья полезна?

- Да

- Нет

Вы можете подписаться на нашу рассылку и узнать много интересного о лечение заболевания, научных достижений и инновационных решений:

Приносим извинения!

Как можно улучшить эту статью?

Более подробную информацию, возможно уточнить у врачей-неврологов, на нашем форуме!Перейти На Форум

Записаться к специалисту

×

ДЦП: причины, формы, симптомы, лечение

Причины

Классификация

Симптомы

Диагностика

Лечение

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это серьезное заболевание неврологического характера, связанное с повреждением головного мозга у плода или у новорожденного ребенка и с последующими нарушениями моторики и позы.

Такой патологии свойственны трудности или отсутствие ходьбы, невозможность вертикального положения тела. У детей наблюдаются нарушения речевого аппарата, задержка умственного развития.

Патология включает в себя различные формы парезов, патологии мышечного тонуса, гиперкинезы, шаткость походки, частые падения. Болезнь может быть комбинированной с нарушениями слуха и зрения, эпилепсией.

Люди, у кого подтвержден ДЦП, пожизненно проходят реабилитацию, получают медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, а при необходимости и оперативное.

Причины

Последнее время мировая статистика говорит об увеличении числа детей с заболеванием — до 2-х детей на 1000. В России отмечено 2,2-3,3 случая на 1000 рожденных детей.

В основе заболевания лежит повреждение головного или спинного мозга в момент вынашивания плода, в ходе родов или в раннем младенчестве.

Принято выделять эмбриональные причины ДЦП:

- хронические заболевания женщины;

- употребление некоторых медикаментозных средств в момент вынашивания ребенка;

- работа на вредном производстве;

- регулярные стрессы;

- вредные привычки (алкоголь, курение);

- перенесенные травмы беременной;

- предлежание плаценты или ее отслоение, маточные кровотечения;

- иммунологическая несовместимость матери и плода.

Существуют родовые причины, вызывающие патологию:

- стремительные или затяжные роды;

- кесарево сечение;

- слабость сокращения матки;

- длительное состояние без вод;

- ягодичное или тазовое предлежание плода;

- долгое пребывание головки в родовых путях;

- преждевременные роды;

- многоплодная беременность.

Серьезным и частым фактором, провоцирующим развитие патологического процесса, является внутричерепная мозговая травма, когда случается сдавливание мозга, размозжение и некроз мозгового вещества, повреждение тканей, изменения кровообращения мозга.

Классификация

ДЦП — это серьезное заболевание, в связи с чем дети, кому установлен диагноз, получают инвалидность, им составляют индивидуальную программу реабилитации, включающую комплекс мер по адаптации, социализации и лечению.

Существуют формы ДЦП, выделенные МКБ:

- спастический вариант болезни;

- спастическая диплегия;

- гемиплегия у детей;

- дискинетический тип паралича;

- атаксический;

- другой вид церебрального паралича у детей;

- патология неуточненного происхождения.

Медицине известны смешанные разновидности недуга, которые характеризуются повышенным мышечным тонусом, сменяющимся слабым, что происходит в период смены положения тела человека.

Принято выделять следующие степени ДЦП:

- первая, при которой возможна двигательная подвижность без ограничений;

- вторая, когда есть ограничения движений;

- третья, при которой ходьба осуществляется при помощи ручных средств для передвижения;

- четвертая, самостоятельная подвижность при которой отсутствует, а для перемещения используют моторизированные средства;

- пятая, когда ребенок полностью зависим от окружающих людей, при этом используется инвалидная коляска.

Симптомы

Основным проявлением заболевания является спастика движений на фоне повышения тонуса мышц и рефлексов сухожилий. Течение и симптоматика детского церебрального паралича зависят от повреждений головного мозга и проводимых реабилитационных мероприятий.

Признаки ДЦП:

- двигательные и психоречевые патологии;

- нарушенные или отсутствующие врожденные и приобретенные рефлексы;

- нарушения тонуса мышц;

- повышенные рефлексы сухожилий;

- развитие синкинезий, которые вызывают непроизвольные движения мышц вслед за произвольными;

- возникновение патологических установок.

Считается, что чаще всего у детей развивается спастическая диплегия форма ДЦП. У больных наблюдается спастическая походка. Большинство передвигается с помощью специальных средств и инвалидных колясок.

Симптомы вышеуказанной разновидности ДЦП:

- поражение двух ног в большей мере, чем рук;

- раннее развитие патологий и контрактур;

- формирование сопутствующих признаков (задержка психического и речевого развития, деформация черепных нервов, нарушения слуха).

ДЦП гиперкинетической формы среди основных проявлений имеет резкие непроизвольные движения (кивки, повороты головы, подергивания). А при атонически-астатической разновидности наблюдаются нарушения движений, неустойчивые шаги, тремор и частые падения.

У людей с ДЦП часто развиваются косоглазие, проблемы ЖКТ, нарушения дыхательной системы и недержание мочи. У многих пациентов диагностируются эпилепсия и болезни органов зрения. Глухота и тугоухость могут быть выявлены среди лиц с неврологическим недугом. Эндокринологические нарушения также сопутствуют церебральному параличу.

Обычно у пациентов нарушены речь, психическое развитие. Им сложно обучаться, воспринимать новую информацию, а поведение сопровождается отклонениями.

Заболевание является хроническим недугом, но не прогрессирует с годами. Попутно могут формироваться осложнения в виде эпилептического синдрома, инсульта и кровоизлияния.

Диагностика

Болезнь выявляется в роддоме при рождении или еще в момент беременности, поэтому ребенка сразу ставят на учет к профильным специалистам. Если необходимо подтвердить ДЦП у новорожденного, стоит обратиться к педиатру, который даст направления к неврологу, ортопеду, офтальмологу и другим врачам.

Диагностика ДЦП включает следующие исследования:

- КТ головного мозга и черепа;

- МРТ головного мозга;

- рентген шейного отдела позвоночника;

- рентген грудного отдела позвоночника;

- рентген бедренной кости;

- рентген стопы с нагрузкой:

- АЧТВ (скрининг оценки внутреннего пути активации свертывания крови);

- протромбин;

- креатинкиназ;

- фибриноген;

- D-димер;

- антитромбин III, %активности;

- волчаночный антикоагулянт;

- фактор Виллебранда, антиген;

- склонность к тромбозам во время беременности;

- гемостазиограмма;

- расширенное исследование генов системы гемостаза;

- гипергомоцистеинемия;

- обмен фолиевой кислоты.

Если у больного ДЦП имеются нарушения речевого развития, проблемы со зрением и слухом, то необходима профильная диагностика.

Лечение

Когда ребенок родился с серьезной патологией, его родители должны понимать, что жизнь с ДЦП — это непрерывная работа, включающая социализацию, освоение элементарных бытовых навыков, вхождение в социум, обучение передвижению и взаимодействию. Терапия должна быть ранней, всесторонней и комплексной. Обычно при профессиональном подходе врачи дают положительный прогноз больным ДЦП.

Лечение пациентов с ДЦП направлено на снижение тонуса мышц и уменьшение спастики. Врачи обычно назначают пациентам антиспастические медикаменты, ботулотоксин, дофаминомиметики, ноотропы и антиэпилептические средства.

Если указанные препараты не достигают должного эффекта, человеку показано нейрохирургическое лечение.

Наиболее успешные методы реабилитации людей с ДЦП:

- массаж;

- физиотерапия;

- лечебная гимнастика, включающая специальные упражнения для коррекции ДЦП (на укрепление мышц, снижение мышечного тонуса, спастики);

- аппаратная кинезиотерапия;

- остеопатия, иглоукалывание, иппотерапия.

Люди с ДЦП могут прожить до среднего возраста или до старости, проходя все этапы развития и социализации, но насколько эти этапы будут полноценными, зависит от их ближайшего окружения, занимающегося непрерывной терапией больного.

невролог, консультации онлайн

опыт работы 4 года

отзывы оставить отзыв

Клиника

м. Сухаревская

Записаться на прием

Отзывы

Гузель

12.10.2019 12:49:18

Глеб Владимирович — настоящий профессионал своего дела! Очень внимательно отнёсся к моей проблеме и подобрал идеальный курс лечения для меня. Спасибо большое за чуткое и внимательное отношение к пациентам! Вы для меня Врач с Большой Буквы!

Эльвира

25.01.2022 15:28:21

Врач доброжелательный , располагающий к себе. Все комментирует и обьясняет.

Услуги

- Название

- Прием, консультация врача-невролога первичный2300

- Прием, консультация врача-невролога повторный1900

Статьи о здоровье

Наши врачи

Методы лечения

Основная задача терапии при детском церебральном параличе — максимальное развитие навыков и коммуникабельности ребенка. При этом важно не допустить появления и закрепления некорректных поз, контрактур и искривлений позвоночника. Ребенку необходимо создать оптимальные условия для надлежащего развития функции речи и формирования психоэмоциальной деятельности. При этом следует учитывать форму и степень заболевания, возраст малыша, наличие сопутствующих патологий. Среди методов лечения ДЦП стоит отметить:

- прием медикаментозных препаратов;

- массаж;

- ЛФК;

- коррекцию неправильных поз с помощью специальных медицинских аксессуаров;

- хирургическое вмешательство;

- физиотерапию;

- логопедическую работу;

- кинезиотерапию;

- функциональную нейрохирургию;

- санаторно-курортное лечение;

- иппо- и дельфинотерапию (это помогает ребенку улучшить речь, координацию и адаптироваться в обществе).

Родителям, которые интересуются, лечится ли полностью ДЦП, следует знать, что занятия и терапия должны быть пожизненными. Это связано с тем, что церебральный паралич — мультисимптомная болезнь. Длительная терапия также включает в себя обучение по специальным программам. Если лечение было начато в раннем возрасте, есть шанс, что ребенок с ДЦП сможет в будущем адаптироваться, приобрести необходимые навыки, профессию и ощущать себя полноценным членом социума. Для того чтобы решить внутрисемейные проблемы, принять сложившуюся ситуацию, родителям также необходима помощь психолога.

К сожалению, ДЦП относится к разряду неизлечимых заболеваний. Однако это не означает, что ребенку с таким диагнозом ничем нельзя помочь. Почему возникает ДЦП? Каким он бывает? И что может предложить отечественная медицина в рамках ОМС для реабилитации детей с ДЦП?

Причины ДЦП

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это поражение центральной нервной системы у ребенка, приводящее к ограничению ее функциональной активности. По статистике ВОЗ, сегодня в мире на 1 тысячу родов фиксируется от 2 до 5 случаев ДЦП.

Впервые эту болезнь описал английский хирург-ортопед Уильям Джон Литтл еще в 1861 году. Он считал, что существует взаимосвязь между развитием ДЦП и нарушением течения беременности у матери или кислородным голоданием плода во время родов. Дальнейшие исследования доказали его правоту. В настоящее время науке известно около 400 неблагоприятных факторов, провоцирующих ДЦП.

Симптомы заболевания

Наиболее характерные симптомы ДЦП — это ограничение (или отсутствие движений), двигательные расстройства (повторение одних и тех же действий руками, ногами или головой), невозможность поддерживать тело в вертикальном положении и самостоятельно передвигаться, а также задержка психо-речевого развития, нарушение поведения (признаки агрессии и членовредительства), снижение интеллекта и эпилепсия. Данные симптомы могут варьироваться в зависимости от степени поражения головного мозга.

Формы ДЦП

В нашей стране используется классификация, предложенная врачом-неврологом Ксенией Семеновой, согласно которой выделяют 6 форм ДЦП:

- 1. спастическую диплегию;

- 2. двойную гемиплегию;

- 3. спастическую гемиплегию;

- 4. атонически-астатическую;

- 5. атактическую;

- 6. гиперкинетическую.

Также для диагностики заболевания применяется международная система оценки моторных функций (GMFCS):

- Уровень первый: ребенок ходит сам без ограничений.

- Уровень второй: ходит с ограничениями.

- Уровень третий: ходит, используя ручные средства для передвижения.

- Уровень четвертый: ребенок не ходит сам, но сидит, прислонившись к опоре.

- Уровень пятый: ребенок лежит и не может самостоятельно изменить свое положение.

Методы реабилитации*

Какие именно способы реабилитации будут использованы для лечения пациента, зависит от формы ДЦП и уровня поражения моторных функций. Свою эффективность на данный момент доказали следующие методики, применяемые в специализированных стационарах Москвы:

Массаж

Используется для нормализации мышечного тонуса. Имеет свою специфику: воздействует на триггерные точки, весь организм или на рефлекторно-сегментарные зоны. Поэтому проводить массаж должны квалифицированные специалисты, имеющие опыт по реабилитации пациентов с ДЦП.

Войта-терапия

Названа по имени основателя — профессора медицины В. Войта из Чехии, предложившего в середине прошлого века закреплять движения у больных ДЦП на уровне рефлексов. Войта-терапия наиболее эффективна в младенческом возрасте, когда рефлексы еще не сформированы до конца.

ЛФК

Для выполнения ряда упражнений используют специальные тренажеры — вертикализаторы. Они позволяют постепенно приучить организм находиться в правильном вертикальном положении в пространстве. Для отработки отдельных поз и дозации нагрузки на опорно-двигательный аппарат используют специальные костюмы, созданные по принципу экзоскелета.

Водная гимнастика

Проводится в бассейне, температура воды в котором должна быть 36-38 °С. Для улучшения подвижности суставов и расслабления мускулатуры пациенты под контролем инструктора выполняют упражнения с элементами подныривания и ныряния.

Подводное вытяжение

Выполняется в ванне особой конструкции: в ней установлен механизм, фиксирующий ноги пациента и постепенно выполняющий тракцию плечевого пояса. Подводное вытяжение при ДЦП эффективно при нарушениях осанки и выраженном болевом синдроме.

Парафинотерапия

Разновидность теплолечения, для которого используют продукт нефтеочистки (парафин), подогретый до 50 °С. Может быть в виде ванночек для ног, рук, а также аппликаций на триггерные зоны. Парафинотерапия при ДЦП усиливает кровообращение, снимает спазмы в мышцах и способствует улучшению проводящей функции периферических нервов.

Ботулинотерапия

Инъекции живого ботулотоксина применяются для снижения спастичности в конечностях. Сами по себе они не влияют на освоение пациентом новых движений, но после них другие методы реабилитации проходят быстрее и эффективнее.

В отдельных случаях используются и хирургические методы коррекции. Так, при большом объеме поражений головного мозга с целью восстановления в полном объеме функций дыхания и глотания проводят операции по установке трахео или гастростомы, что значительно улучшает в дальнейшем качество жизни пациента и облегчает родственникам уход за ним.

В чем отличие зарубежных методик реабилитации ДЦП?

В настоящее время во всем мире применяют одни и те же методики, чья клиническая эффективность доказана на протяжении многих лет. В этом отношении реабилитационный комплекс, который сегодня предлагает наш Центр, ничем не отличается от того, что используют за рубежом. Другой вопрос — количество специализированных реабилитационных центров. В настоящее время в России их пока меньше, чем в Европе, США, Израиле или Китае.

Кстати, недавно у нас проходил курс реабилитации ребенок с тяжелой формой ДЦП, постоянно проживающий в Израиле. При этом родители настаивали на его госпитализации именно к нам, потому что были не удовлетворены результатом лечения на родине. А ведь для иностранных граждан, в отличие от россиян, она проводится только на платной основе!

Концепция и в России, и за рубежом одна, она называется SMART-терапия. Аббревиатура составлена из первых букв английских слов: «конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная, ограниченная во времени». Поэтому при оказании помощи ребенку с ДЦП мы практикуем мультидисциплинарный подход, подразумевающий участие в процессе различных специалистов — неврологов, нейрохирургов, офтальмологов, ЛОР-врачей, гастроэнтерологов, ортопедов, психологов, эрготерапевтов. Это помогает достигать в кратчайшие сроки конкретных целей в каждом отдельном случае. Например, чтобы ребенок, который не ходит, начал передвигаться сам.

Результаты реабилитации детей с ДЦП

Конечно же, родителей, столкнувшихся с проблемой ДЦП, прежде всего волнует один вопрос: «Каков прогноз на будущее для моего ребенка?» Однозначного ответа не существует. В каждом отдельном случае все индивидуально и зависит от многих факторов: формы ДЦП, уровня, объема поражения головного мозга, возраста пациента, количества присоединившихся осложнений, объема ранее проводимой реабилитации.

Оценить результат реабилитационных комплексов может только специалист по особой шкале, поскольку часто эффект от них бывает отсроченным — то есть проявляется не сразу, а по мере «накопления» ребенком новых навыков.

Залог положительной динамики в данной ситуации — регулярные госпитализации и систематическое выполнение всех рекомендаций врача в период нахождения ребенка вне стационара.

Как попасть на реабилитацию в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого?

Мы принимаем на реабилитацию абсолютно всех детей, независимо от места проживания в России, возраста, формы и уровня ДЦП. Единственное условие — предоставление полного комплекта документов, который в том числе включает:

- — свидетельство о рождении ребенка, детям с 14 лет — паспорт + ксерокопия (если паспорт, то нужна первая страница и действующая регистрация);

- — полис ОМС ребенка + ксерокопия с двух сторон;

- — направление из поликлиники, КДЦ или другого ЛПУ на плановую госпитализацию (форма №057/у-04) с подписью главного врача (заместителя), заверенное круглой (основной) печатью учреждения, выдавшего направление. Действительно направление только в течение 20 календарных дней!

- — выписка из медицинской карты амбулаторного больного (форма №027/у) из поликлиники с указанием всех диагнозов и заключением врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению;

- — медицинская справка о прививках (форма №063/у) с указанием результатов туберкулинодиагностики из поликлиники;

- — справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 суток (срок действия 3 суток) из поликлиники.

С более полным перечнем необходимых анализов и документов для сопровождающих лиц можно ознакомиться на сайте нашего Центра в разделе «Информация для пациентов. Правила госпитализации 2021».

В случае возникновения проблем с предоставлением направления по месту жительства, мы можем выслать пациенту индивидуальное приглашение-вызов, о чем можно договориться, связавшись с нами по почте или телефону.

Наталья Павловна Прокопьева

*Обращаем внимание на то, что решение о выборе того или иного метода реабилитации принимается врачами, в зависимости от индивидуальных показаний и противопоказаний конкретного пациента.

|

Лечение ДЦП доступно не только для москвичей, но и для жителей всех регионов России. Вы можете получить медицинскую помощь в одной из городских больниц Москвы бесплатно по полису ОМС. По всем вопросам плановой госпитализации для иногородних обращайтесь по телефону горячей линии: +7 (495) 587-70-88 или оставляйте заявку через форму на сайте. |

Материал подготовлен совместно с экспертом: Натальей Павловной Прокопьевой,

заведующей психоневрологическим отделением №2

НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Источник: информационный проект

«Москва — столица здоровья»

.jpg)