Определить наречие в предложении следует по общему грамматическому значению и вопросу, заданному от глагола, а также по морфологическим и синтаксическим признакам.

Иногда затрудняются найти наречие в предложении, спутав его с другими частями речи. Чтобы этого избежать, нужно знать признаки и особенности слов этой части речи. Выясним, как можно отличить наречие от других частей речи.

Отличие наречия от других частей речи

Чтобы понять, как отличить наречие от других частей речи, начнем с того, что в русском языке каждая самостоятельная часть речи имеет общее грамматическое значение. Так, имя существительное (герой, карандаш) обладает предметностью и отвечает на вопросы: кто? что?

Имя прилагательное (серьёзный, вороний) обозначает признак или принадлежность признака предмету. К словам этой части речи зададим вопросы: какой? чей?

Глагол называет состояние или действие (чувствовать, сбежать) и отвечает на вопросы: что делать? что сделать?

Слова именных частей речи изменяем по родам, числам и падежам, а глагол — по лицам и числам, а также по родам в формах прошедшего времени.

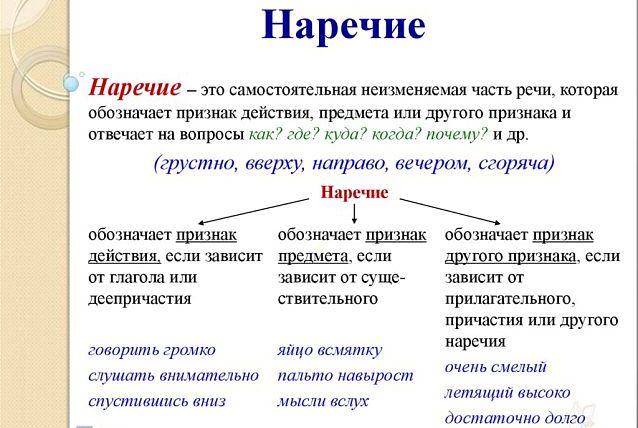

Наречие — это уникальная часть речи, которая обозначает признак действия (сбежать врассыпную), признак признака (крайне серьезный) и признак предмета (шорох сбоку).

Главный морфологический признак наречия — неизменяемость. Слова этой части речи не образуют форм рода, числа, падежа или лица. Значит, в отличие от имен существительных, прилагательных и глаголов наречия не имеют окончаний. Конечные буквы «а», «о», «у», «е», «и» и пр. являются суффиксами:

- справа

- налево

- попросту

- издревле

- вдали

Наречия присоединяются к указанным частям речи только по смыслу. Они не определяются прилагательными или местоимениями, а только могут сочетаться с качественными наречиями (совершенно неподвижно).

Сравним:

- говорить громким шёпотом (существительное) — сказать (как?) шёпотом (наречие);

- его тело (каково?) неподвижно (прилагательное) — лежать (как?) неподвижно (наречие).

От глагола к наречиям задаем обстоятельственные вопросы: где? куда? откуда? отчего? зачем? и пр.

Отличаем наречия от производных предлогов. Производные предлоги, как правило, участвуют в создании падежной формы существительных и местоимений. Они являются членом предложения только вместе с этими словами.

Сравним:

Мы долго машем вслед поезду (предлог с существительным).

Он что-то проворчал вслед (наречие).

Дети примостились сбоку.

Сбоку стола поставим еще один стул для него.

Наречие можно распознать по его грамматическим признакам.

Грамматические признаки наречий

Наречия по функции делят на знаменательные и местоименные. Знаменательные наречия непосредственно обозначают признак действия, другого признака или предмета.

Местоименные наречия только указывают на место (здесь, оттуда), время (всегда, кое-когда), способ действия (по-другому), причину (отчего, поэтому) и пр.

Важный морфологический признак наречия — это разряд по значению.

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

Чтобы научиться легко узнавать наречие, также необходимо усвоить разряды местоименных наречий.

| Разряды местоименных наречий | Примеры |

|---|---|

| Указательные | здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому |

| Отрицательные | нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочём и пр. |

| Определительные | везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому |

| Неопределенные | где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр. |

| Вопросительные | где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего? |

| Относительные | где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего |

Отыщем наречие в предложении

Чтобы найти наречие в предложении, сначала выделим грамматическую основу. А затем посмотрим, какие слова определяют главный член предложения — сказуемое.

Обычно это второстепенные члены предложения — дополнение и обстоятельство. Если в предложении имеется обстоятельство, к которому зададим типичный вопрос (где? куда? откуда? зачем? как?), далее выясним, изменяемое ли это слово. Если нет, то чаще всего это именно наречие.

Понаблюдаем:

Звонко стучит весенняя капель.

Капель стучит — грамматическая основа.

Стучит (как?) звонко (обстоятельство).

Слово «звонко» не изменяется, обозначает признак действия. К нему задается обстоятельственный вопрос. Это знаменательное наречие образа действия, которое в предложении является обстоятельством. Это наречие образовано от однокоренного прилагательного с помощью суффикса -о:

звонкий → звонко.

Отличаем знаменательные наречия с суффиксом -о от похожих по грамматической форме слов категории состояния, которые выполняют роль сказуемого в безличном предложении.

Свежо и сыро в весеннем лесу.

Рассмотрим еще один пример.

Прошлое лето было очень холодным.

Лето было холодным — грамматическая основа.

Было холодным (в какой степени?) очень

Слово «очень» не изменяется, обозначает признак признака. Оно поясняет прилагательное и выражает интенсивность проявления признака. Это наречие меры и степени.

Иногда наречия определяют имя существительное.

Вид сверху был ошеломляющим по красоте.

Вид был ошеломляющим — грамматическая основа.

Вид (какой?) сверху.

Слово «сверху» не изменяется, имеет значение признака предмета, так как поясняет существительное. Это знаменательное наречие, которое является определением.

Итак, в предложении наречие выполняет синтаксическую роль обстоятельства, реже определения.

Алгоритм определения наречия

Определить наречие в предложении можно по следующему алгоритму:

- выделим грамматическую основу (подлежащее и сказуемое);

- найдем слово, которое поясняет сказуемое;

- от сказуемого зададим к нему по смыслу обстоятельственный вопрос;

- убедимся, что это слово не изменяется;

- выясним, что оно обозначает (признак действия, признака или предмета).

- Наречие — это обстоятельство или определение.

Тест

Как определить наречие

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 551.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 551.

В русском языке наречие необходимо для обозначения признака предмета, действия или иного признака. Чаще всего в предложении выполняет роль обстоятельства, реже – определения. В данной статье подробно описаны отличительные признаки наречия от других частей речи, приведены наглядные примеры.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, предмета или другого признака и отвечает на вопросы Как? Каким образом? Где? Куда? Когда? Сколько? Почему? Зачем? В предложении чаще всего употребляется в качестве обстоятельства, реже – определения.

Чтобы найти наречие в тексте, нужно поставить к нему вопрос:

Мальчик (как?)

внимательно

прочел правило. Мы решили выйти на прогулку (когда?)

днем

. На уроках математики он (сколько?)

много

узнал.

Как отличить наречие от других частей речи?

Чаще всего наречия путают с существительными, прилагательными, числительными, словами категории состояния и служебными частями речи:

- От существительных с предлогом наречия отличаются тем, что не имеют окончания и не могут изменяться по родам, числам и падежам.

Примеры: шапка съехала

набок

(наречие) – он упал

на бок

, лежать

на

левом

боку

(существительное с предлогом); сделать шаг

навстречу

(наречие) – опоздать

на

важную

встречу

,

на встрече

было интересно (существительное с предлогом).

- Слова категории состояния отличаются от наречий тем, что обозначают состояние живого существа или природы, а также употребляются в безличных предложениях (предложениях без подлежащего) в качестве составного именного сказуемого.

Примеры: мальчику было

плохо

(слово категории состояния) – девочка

плохо

пишет (наречие); детям

весело

(слово категории состояния) – мы

весело

провели время (наречие).

- В отличие от прилагательных, местоимений и числительных, наречие не имеет определяемых слов и не согласуется с другими частями речи.

Примеры: собрать стол

вручную

(наречие) – положить мясо

в ручную

мясорубку (прилагательное); разрезать пирог

натрое

(наречие) – уехать

на трое

суток (числительное).

- В отличие от служебных частей речи, наречие имеет лексическое значение признака, отвечает на вопросы и выполняет определенную роль в предложении.

Примеры: пуля пролетела

мимо

(наречие) – я прошел

мимо

дома (предлог); он поел и хочет

еще

(наречие) – он давно все сделал,

еще

вчера (частица).

Кроме того, наречие в предложениях и словосочетаниях можно заменить другим наречием:

ТОП-3 статьи

которые читают вместе с этой

легко найти – несложно найти, потратить время напрасно – потратить время впустую.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Родя Бездушный

9/9

-

Дарья Сутурина

9/9

-

Анастасия Грицких

9/9

-

Лариса Кузовлева

9/9

-

Kotick Kotofei

8/9

-

Софья Руденко

9/9

-

Полинка Швецова

9/9

-

Соня Зверева

9/9

-

Александра Плаутина

8/9

-

Русалина Ван

9/9

Оценка статьи

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 551.

А какая ваша оценка?

Русский язык трудно представить без наречий. Благодаря им текст становится более ярким, насыщенным и образным. Рассмотрим, что такое наречие, что оно обозначает и какими признаками оно обладает.

Наречие в русском языке: теория и примеры

Наречие как часть речи – это самостоятельная единица языка, обозначающая признаки состояния или действия конкретного предмета.

Наречия отвечают на вопросы:

| Как? Куда? Где? Откуда? |

Зачем? Почему? В какой степени? |

Теперь не так сложно определить, какая часть речи отвечает на вопрос «как?» — это, несомненно, наречие.

Особенностью наречия является то, что оно является производной от других частей речи, выражающих различные состояния и признаки. Условно их можно разделить на несколько групп:

- Признак действия (зависит от глагола или деепричастия);

- Признак признака (примыкающее к прилагательному, наречию или причастию);

- Признак предмета (примыкает и поясняет существительное)

Сложнее всего определяются признаки предмета, так как их легко можно перепутать с другими частями речи.

Признаки наречия

Наречие как часть речи обладает набором определённых грамматических особенностей, подчёркивающих его характерные черты:

Неизменяемость.

Наречие остаётся в одинаковой словоформе независимо от того, как меняются слова вокруг него.

Отсутствие окончания.

Так как окончание наречий — это суффикс, никакого изменения не происходит. Исключение из этого правила составляют только наречия с суффиксом «о». Примером могут служить наречия рано (раньше) и радостно (радостнее).

Признак неизменяемости позволяет безошибочно определять наречия в тексте.

Основные виды наречий

Условно все наречия можно разделить на:

Знаменательные

(обозначают признак действия, признака или предмета);

Местоимённые

(указывают на признак, но не называют его).

Они, в свою очередь, выражают:

| Образы действия; Образы времени; Образы места; |

Образы меры и степени; Образы причины; Образы цели. |

Это разделение также называется разрядами.

Рассмотрим, на какие вопросы отвечает наречие той или иной группы.

Вот наглядная таблица со знаменательными наречиями:

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Меры и степени качества | Определительное | Сколько? Сколько раз? В какой степени? В какой мере? Насколько? |

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Образа и способа действия | Определительное | Как? Каким образом? |

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Места | Обстоятельственное | Где? Куда? Откуда? |

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Времени | Обстоятельственное | Когда? Как долго? Как часто? С каких пор? До каких пор? |

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Причины | Обстоятельственное | Почему? Отчего? По какой причине? |

| Разряды | Тип | Вопросы наречия |

|---|---|---|

| Цели | Обстоятельственное | Зачем? Для чего? С какой целью? |

Для наилучшего запоминания специфики данного типа наречий можно использовать наглядную таблицу, которая как раз содержит вопросы и примеры наречий.

Вот таблица местоимённых наречий:

| Разряды | Примеры наречий и их вопросов |

|---|---|

| Указательные | Здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому. |

| Отрицательные | Нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочём и пр. |

| Определительные | Везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому. |

| Неопределённые | Где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр. |

| Вопросительные | Где? Куда? Когда? Зачем? Как? Почему? Откуда? Отчего? |

| Относительные | Где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего. |

Знание всех видов наречий позволит безошибочно определять их в тексте. Запомните таблицу или заучите её.

Правила написания наречий

Важным моментом являются и грамматические правила. К примеру, наречия часто пишутся через дефис:

- Наречия на -ому, -ему, -ки, -ски, -ьи с приставкой по- (по-иному, по-плохому, по-русски);

- В наречиях на -ых, -их с приставкой во-, в-, которые образованы от порядковых числительных (во-первых, во-вторых);

- В неопределённых наречиях с приставкой кое- и суффиксами -то/ -либо/ -нибудь/ -таки/ -ка (где-то, как-то, что-то, кое-что, что-либо);

- Повторение слов и основ слов (еле-еле, волей-неволей, как-никак);

- Сочетание синонимических слов (нежданно-негаданно).

Слитное написание применимо в случаях:

- В наречиях, образованных от прилагательных с помощью приставки и суффиксов -у, -еньку, -оньку (попросту, помаленьку);

- С формами сравнительной степени наречий (повыше, пониже);

- Соединением предлогов с наречиями (извне, навсегда);

- Соединением предлогов «в» и «на» с собирательными числительными (вдвое, втрое, надвое);

- Соединением предлогов с полными прилагательными (вкрутую);

- Соединением предлога и существительного (наверх, вниз);

- Через соединение предлога с вопросительными и указательными местоимениями (почему, отчего).

Знание этих правил позволит не допускать ошибок во время выполнения заданий.

Стоит также запомнить, что наречие во время синтаксического разбора предложения может оказаться:

- Обстоятельством;

- Несогласованных определением;

- Частью составного именного сказуемого;

- Подлежащим;

- Дополнением;

- Крайне редко — сказуемым.

Как же подчеркивать наречие? Всё зависит от того, какую синтаксическую роль оно занимает в конкретном предложении. Наиболее частые варианты:

- Пунктирная линия с точкой;

- Прямые линии (одна или две);

- Волнистая линия.

Ещё один интересный момент связан с образованием наречий:

- суффиксальный (медленный — медленно, быстрый — быстро, творческий — творчески, яркий — ярко);

- приставочно-суффиксальный (сухой — досуха, просто — неспроста);

- приставочный (хорошо — нехорошо, где — нигде, куда — никуда);

- сложение слов (еле-еле, чуть-чуть);

- сложение с первым элементом полу- (полусидя, полулёжа, полустоя);

- сложение с присоединением суффикса или приставки и суффикса (вполсилы, мимоходом).

Запомнить способы образования наречий легко. Это не займёт много времени, но позволит быстро понимать, какая именно часть речи находится в тексте. Это упростит выполнение заданий с синтактическим и морфологическим разборами.

Как определить наречие в тексте?

Чтобы понять, какая часть речи находится в тексте, важно запомнить её признаки. Определить наречие поможет:

- Знание вопросов, на которые отвечает наречие;

- Его неизменяемая форма (не склоняется, не спрягается и так далее);

- Знание разрядов (например, указательные наречия косвенно указывают на место);

- Понимание того, что наречие во всех случаях дополнительно поясняет деепричастие, глагол, причастие или любую другую часть речи, к которой примыкает;

- Понимание способов образования наречий (выявление суффиксов и приставок, а также повторов и сложений).

Алгоритм определения наречия в тексте имеет классическую форму:

- Задайте к слову вопрос;

- Если он отвечает на подходящие под наречие вопросы, то следует проверить слово на неизменяемые признаки (помните, что есть два слова исключения — рано и радостно);

- Разберите слово по составу (если затрудняетесь с выбором части речи);

- Разберите предложение, определив главные и второстепенные члены предложения.

Помните, что наречия чаще всего имеют суффиксы в конце слова:

| «О» | «А» | «Е» | «И» | «У» |

Помните, что при любых изменениях наречие не изменит своё окончание, если не относится к немногочисленной группе исключений. Чаще всего наречия примыкают к какой-либо части речи, дополняя её или указывая на какой-то конкретный или абстрактный признак. Наречие всегда указывает на признаки либо предмета, либо действия, либо действия.

Запомним, что:

- Указательные наречия всегда указывают на место;

- На вопрос «как?» отвечает часть речи – наречие (относительные или определительные наречия);

- Условно все наречия делятся по признакам действия, признака или предмета;

- Все наречия имеют разряды, которые указывают на определённые положения и имеют свои вопросы;

- Наречия рано и радостно могут изменять суффикс (ранее, радостнее)

Определить наречие в предложении следует по общему грамматическому значению и вопросу, заданному от глагола, а также по морфологическим и синтаксическим признакам.

Иногда затрудняются найти наречие в предложении, спутав его с другими частями речи. Чтобы этого избежать, нужно знать признаки и особенности слов этой части речи. Выясним, как можно отличить наречие от других частей речи.

Отличие наречие от других частей речи

Чтобы понять, как отличить наречие от других частей речи, начнем с того, что в русском языке каждая самостоятельная часть речи имеет общее грамматическое значение. Так, имя существительное (герой, карандаш) обладает предметностью и отвечает на вопросы: кто? что?

Имя прилагательное (серьёзный, вороний) обозначает признак или принадлежность признака предмету. К словам этой части речи зададим вопросы: какой? чей?

Глагол называет состояние или действие (чувствовать, сбежать) и отвечает на вопросы: что делать? что сделать?

Слова именных частей речи изменяем по родам, числам и падежам, а глагол — по лицам и числам, а также по родам в формах прошедшего времени.

Наречие — это уникальная часть речи, которая обозначает признак действия (сбежать врассыпную), признак признака (крайне серьезный) и признак предмета (шорох сбоку).

Главный морфологический признак наречия — неизменяемость. Слова этой части речи не образуют форм рода, числа, падежа или лица. Значит, в отличие от имен существительных, прилагательных и глаголов наречия не имеют окончаний. Конечные буквы «а», «о», «у», «е», «и» и пр. являются суффиксами:

- справа

- налево

- попросту

- издревле

- вдали

Наречия присоединяются к указанным частям речи только по смыслу. Они не имеют определяемых слов, кроме качественных наречий (совершенно неподвижно).

Сравним:

- говорить громким шёпотом (существительное) — сказать (как?) шёпотом (наречие);

- его тело (каково?) неподвижно (прилагательное) — лежать (как?) неподвижно (наречие).

От глагола к наречиям задаем обстоятельственные вопросы: где? куда? откуда? отчего? зачем? и пр.

Отличаем наречия от производных предлогов. Производные предлоги, как правило, участвуют в создании падежной формы существительных и местоимений. Они являются членом предложения только вместе с этими словами.

Сравним:

Мы долго машем вслед поезду (предлог с существительным).

Он что-то проворчал вслед (наречие).

Дети примостились сбоку.

Сбоку стола поставим еще один стул для него.

Наречие можно распознать по его грамматическим признакам.

Грамматические признаки наречий

Наречия по функции делят на знаменательные и местоименные. Знаменательные наречия непосредственно обозначают признак действия, другого признака или предмета.

Местоименные наречия только указывают на место (здесь, оттуда), время (всегда, кое-когда), способ действия (по-другому), причину (отчего, поэтому) и пр.

Важный морфологический признак наречия — это разряд по значению.

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

Чтобы научиться легко узнавать наречие, также необходимо усвоить разряды местоименных наречий.

| Разряды местоименных наречий | Примеры |

|---|---|

| Указательные | здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому |

| Отрицательные | нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочём и пр. |

| Определительные | везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому |

| Неопределенные | где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр. |

| Вопросительные | где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего? |

| Относительные | где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего |

Отыщем наречие в предложении

Чтобы найти наречие в предложении, сначала выделим грамматическую основу. А затем посмотрим, какие слова определяют главный член предложения — сказуемое.

Обычно это второстепенные члены предложения — дополнение и обстоятельство. Если в предложении имеется обстоятельство, к которому зададим типичный вопрос (где? куда? откуда? зачем? как?), далее выясним, изменяемое ли это слово. Если нет, то чаще всего это именно наречие.

Понаблюдаем:

Звонко стучит весенняя капель.

Капель стучит — грамматическая основа.

Стучит как? звонко (обстоятельство).

Слово «звонко» не изменяется, обозначает признак действия. К нему задается обстоятельственный вопрос. Это знаменательное наречие образа действия, которое в предложении является обстоятельством. Это наречие образовано от однокоренного прилагательного с помощью суффикса -о:

звонкий → звонко.

Отличаем знаменательные наречия с суффиксом -о от похожих по грамматической форме слов категории состояния, которые выполняют роль сказуемого в безличном предложении.

Свежо и сыро в весеннем лесу.

Рассмотрим еще один пример.

Прошлое лето было очень холодным.

Лето было холодным — грамматическая основа.

Было холодным в какой степени? очень

Слово «очень» не изменяется, обозначает признак признака. Оно поясняет прилагательное и выражает интенсивность проявления признака. Это наречие меры и степени.

Иногда наречия определяют имя существительное.

Вид сверху был ошеломляющим по красоте.

Вид был ошеломляющим — грамматическая основа.

Вид какой? сверху.

Слово «сверху» не изменяется, имеет значение признака предмета, так как поясняет существительное. Это знаменательное наречие, которое является определением.

Итак, в предложении наречие выполняет синтаксическую роль обстоятельства, реже определения.

Алгоритм определения наречия

Определить наречие в предложении можно по следующему алгоритму:

- выделим грамматическую основу (подлежащее и сказуемое);

- найдем слово, которое поясняет сказуемое;

- от сказуемого зададим к нему по смыслу обстоятельственный вопрос;

- убедимся, что это слово не изменяется;

- выясним, что оно обозначает (признак действия, признака или предмета).

- Наречие — это обстоятельство или определение.

Как найти наречие в предложении

Что такое наречие и как его определить в тексте. Как найти наречие в предложении? на правый бок ; испугаться насмерть бороться не на жизнь, а на смерть и т.

Как найти наречие в предложении?

Определить наречие в предложении следует по общему грамматическому значению и вопросу, заданному от глагола, а также по морфологическим и синтаксическим признакам.

Иногда затрудняются найти наречие в предложении, спутав его с другими частями речи. Чтобы этого избежать, нужно знать признаки и особенности слов этой части речи. Выясним, как можно отличить наречие от других частей речи.

Отличие наречия от других частей речи

Чтобы понять, как отличить наречие от других частей речи, начнем с того, что в русском языке каждая самостоятельная часть речи имеет общее грамматическое значение. Так, имя существительное (герой, карандаш) обладает предметностью и отвечает на вопросы: кто? что?

Имя прилагательное (серьёзный, вороний) обозначает признак или принадлежность признака предмету. К словам этой части речи зададим вопросы: какой? чей?

Глагол называет состояние или действие (чувствовать, сбежать) и отвечает на вопросы: что делать? что сделать?

Слова именных частей речи изменяем по родам, числам и падежам, а глагол — по лицам и числам, а также по родам в формах прошедшего времени.

Наречие — это уникальная часть речи, которая обозначает признак действия (сбежать врассыпную), признак признака (крайне серьезный) и признак предмета (шорох сбоку).

Главный морфологический признак наречия — неизменяемость. Слова этой части речи не образуют форм рода, числа, падежа или лица. Значит, в отличие от имен существительных, прилагательных и глаголов наречия не имеют окончаний. Конечные буквы «а», «о», «у», «е», «и» и пр. являются суффиксами:

- справ а

- налев о

- попрост у

- издревл е

- вдал и

Наречия присоединяются к указанным частям речи только по смыслу. Они не имеют определяемых слов, кроме качественных наречий (совершенно неподвижно).

Сравним:

- говорить громким шёпот ом (существительное) — сказать (как?) шёпот ом (наречие);

- его тело (каково?) неподвижн о (прилагательное) — лежать (как?) неподвижн о (наречие).

От глагола к наречиям задаем обстоятельственные вопросы: где? куда? откуда? отчего? зачем? и пр.

Отличаем наречия от производных предлогов. Производные предлоги, как правило, участвуют в создании падежной формы существительных и местоимений. Они являются членом предложения только вместе с этими словами.

Сравним:

Мы долго машем вслед поезду (предлог с существительным) .

Сбоку стола поставим еще один стул для него.

Наречие можно распознать по его грамматическим признакам.

Грамматические признаки наречий

Наречия по функции делят на знаменательные и местоименные. Знаменательные наречия непосредственно обозначают признак действия, другого признака или предмета.

Местоименные наречия только указывают на место (здесь, оттуда), время (всегда, кое-когда), способ действия (по-другому), причину (отчего, поэтому) и пр.

Важный морфологический признак наречия — это разряд по значению.

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

Чтобы научиться легко узнавать наречие, также необходимо усвоить разряды местоименных наречий.

| Разряды местоименных наречий | Примеры |

|---|---|

| Указательные | здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому |

| Отрицательные | нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочём и пр. |

| Определительные | везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому |

| Неопределенные | где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр. |

| Вопросительные | где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего? |

| Относительные | где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего |

Отыщем наречие в предложении

Чтобы найти наречие в предложении, сначала выделим грамматическую основу. А затем посмотрим, какие слова определяют главный член предложения — сказуемое.

Обычно это второстепенные члены предложения — дополнение и обстоятельство. Если в предложении имеется обстоятельство, к которому зададим типичный вопрос (где? куда? откуда? зачем? как?), далее выясним, изменяемое ли это слово. Если нет, то чаще всего это именно наречие.

Понаблюдаем:

Капель стучит — грамматическая основа.

Стучит как? звонко (обстоятельство).

Слово «звонко» не изменяется, обозначает признак действия. К нему задается обстоятельственный вопрос. Это знаменательное наречие образа действия, которое в предложении является обстоятельством. Это наречие образовано от однокоренного прилагательного с помощью суффикса -о:

звонкий → звонк о .

Отличаем знаменательные наречия с суффиксом -о от похожих по грамматической форме слов категории состояния, которые выполняют роль сказуемого в безличном предложении.

Рассмотрим еще один пример.

Прошлое лето было очень холодным .

Лето было холодным — грамматическая основа.

Было холодным в какой степени? очень

Слово «очень» не изменяется, обозначает признак признака. Оно поясняет прилагательное и выражает интенсивность проявления признака. Это наречие меры и степени.

Иногда наречия определяют имя существительное.

Вид сверху был ошеломляющим по красоте.

Вид был ошеломляющим — грамматическая основа.

Вид какой? сверху.

Слово «сверху» не изменяется, имеет значение признака предмета, так как поясняет существительное. Это знаменательное наречие, которое является определением.

Итак, в предложении наречие выполняет синтаксическую роль обстоятельства, реже определения.

Как найти наречие в предложении

Определять наречие в тексте необходимо по общему грамматическому смыслу и заданному от глагола вопросу. Наречие часто путают с другими частями речи. Чтобы не допустить ошибку, необходимо понимать его признаки и особенности.

Чем отличается наречие от других частей речи

Чтобы понять, как безошибочно найти наречие в предложении, необходимо отличать его от других частей и знать их грамматическое значение. Существует несколько основных составных элементов языка:

- Имя существительное. Отвечает на вопросы: кто? что? Например: стул, таблетка.

- Имя прилагательное. Отвечает на вопросы: какой? чей? Указывает на признак или его принадлежность к объекту. Например: красивый, чужой.

- Глагол. Отвечает на вопросы: что делать? что сделать? Указывает на состояние или действие, связанное с предметом. Например: уходить, писать.

Перечисленные элементы русского языка могут изменяться по родам, числам и падежам, или, как глагол, по лицам, числам и родам в прошедшем времени.

Наречие же – уникальная часть, ее нельзя изменить в зависимости от рода, числа или лица. Этот элемент русского языка обозначает признак действия или предмета, к примеру, специально, сгоряча, быстро.

Наречие, в отличие от других элементов, не имеет окончания. Конечные буквы обозначают суффиксы.

От производных же предлогов (вокруг, вблизи) наречие отличается отсутствием связи с существительными. Кроме того, наречие является самостоятельной частью речи, тогда как предлоги не могут употребляться без существительного, от которого зависит.

Грамматические признаки

Наречия по грамматическим признакам разделяют на знаменательные и местоименные. Первые указывают на признак какого-либо действия или объекта. Вторые определяют определенное место, время, причину или способ. Важную роль в морфологии наречия играет разряд по значению, представленный в табличке:

Основные значения

В зависимости от значения, различают следующие наречия:

- предикативные;

- определительные;

- модальные;

- обстоятельственные.

Предикативные обозначают состояние объекта, выполняют роль сказуемого в безличном предложении. Чаще всего они указывают на состояние (печально, стыдно) или обстановку (жарко, грязно). Они не поясняют никаких слов и сочетаемы с инфинитивом – неопределенной формой глагола. Например: Хорошо одному дома.

Определительные выражают действие или степень его проявления. Различают качественные и количественные определительные элементы языка:

– качественные характеризуют совершенное действие и отвечают на вопрос: как? Примеры: страшно, весело;

– количественные передают интенсивность или степень проявления. Отвечают на вопрос: сколько? Примеры: мало, четверо.

Модальные придают определенный оттенок всему предложению в целом. Они не определяют конкретное значение, а указывают на возможность, отрицание, согласие или утверждение. Примеры: возможно, во-вторых, следовательно.

Обстоятельственные обозначают определенную ситуацию, при которой совершается действие. Это может быть место, время, причина или цель. Такой элемент речи отвечает на вопросы: почему? где? когда? для чего? Например: летом, вечно, сзади, недаром, в шутку.

Роль в предложении

В русском языке роль наречий зависит от того, какую часть речи они должны обозначить. Если имеется связь с глаголом, значит, часть речи играет роль обстоятельства. Если с существительным – поясняет определение.

Наречие играет роль второстепенного члена – обстоятельства или определения. При обстоятельстве определить наречие в тексте помогут вопросы: как? где? зачем? в какой степени? для чего?

При связи с существительным определяется его значение, степень. Для пояснения существительного необходимо задать вопрос, независимо от его роли в речи. Задают следующие вопросы: какой? какое? какая? какие?

Краткий и понятный алгоритм

Чтобы узнать, как определить наречие в предложении, необходимо придерживаться несложного алгоритма:

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/kak-opredelit.html

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/narechie/kak-nayti-narechie-v-predlozhenii.html