Как определить сложноподчиненное предложение

Сложные предложения, связанные между собой подчинительной связью или относительными словами, называются сложноподчиненными. Отличить их от сложносочиненных, как правило, легко, для этого надо знать некоторые особенности таких предложений.

Инструкция

Попробуйте выявить связь между двумя простыми предложениями, входящими в состав сложного. Определите, не зависит ли одно из них от другого. В сложноподчиненных предложениях всегда можно задать вопрос от главного предложения к придаточному, например «Он сказал (что он сказал?), что уйдет домой».

Для проверки поставьте между предложениями точку. Если сложная конструкция безболезненно распалась на две части, и они прекрасно «чувствуют» себя отдельно друг от друга – это сложносочиненное предложение. Например, сравните: «Мы прогуливались по парку, а Бобик бегал вокруг» и «Мы прогуливались по парку. Бобик бегал вокруг».

Если же при разделении предложения на две части одна из них теряет или меняет смысл, смело делайте вывод о том, что перед вами сложноподчиненное предложение. Например, точка между предложениями «Бабушка попросила, чтобы я купил лекарства» приведет к искажению смысла.

Найдите союз между предложениями, во многих случаях именно по нему можно понять, какое предложение перед вами. Союзы а, и, но, да встречаются в сложносочиненных предложениях, а союзы потому что, когда, чтобы, где, что, так как, если, как будто, так что, чей, куда и т.д. – в сложноподчиненных. Если союза вовсе нет – это сложное бессоюзное предложение.

Чтобы отличить сложноподчиненное предложение от простого, проведите синтаксический разбор. Найдите все подлежащие и сказуемые – если в предложении две основы, связанные между собой подчинением и одним из сложных союзов, значит, перед вами сложноподчиненное предложение. Иногда основа одного из составляющих предложений состоит лишь из сказуемого или лишь из подлежащего, например, «Уже поздно, так что пойдем домой».

Будьте внимательны, иногда главное предложение может разрываться на две части, например: «С улицы, которая была заполнена народом, раздался крик».

Источники:

- как определить предложение простое или

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Как понять Сложноподчинённое и сложносочинённое?

Основные признаки сложноподчиненного предложения Главное отличие такой синтаксической единицы от ее сложносочиненного собрата заключается в том, что части этого предложения неравноправны, одна или несколько из них зависимы от главной части и называются придаточными.

Как определить Сложносочинённое предложение или нет?

Сложносочиненное предложение (ССП) — это предложение с двумя и более грамматическими основами, которые связаны между собой по смыслу, интонацией и соединены сочинительными союзами. Части этого предложения можно разделить точкой на самостоятельные и простые.

Как быстро определить Сложноподчинённое предложение?

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому….Что такое сложноподчиненное предложение

- Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. …

- Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне.

Как определить какое предложение Ссп или Спп?

Сложные предложения, части которых соединены союзами, можно разделить на сложноподчиненные и сложносочиненные. ССП – это сложносочиненное предложение. СПП – это сложноподчиненное предложение. Все грамматические основы равноправны между собой.

Как найти придаточные определительные?

Придаточное определительное обычно отвечает на вопрос какой? и присоединяется к существительному в главном предложении с помощью союзных слов который, какой, чей, что, куда, где, когда и др. Например: Картина (какая), которую я увидел в дальней комнате, меня ошеломила своим великолепием [сущ., (которую – союз. слово)].

Когда в Ссп запятая не ставится?

В сложносочиненном предложении с соединительными и разделительными союзами не ставится запятая при наличии общих второстепенных членов, вводного слова или частицы, а также в ряде других случаев.

Что такое придаточные определительные?

Определительное придаточное предложение — это придаточная часть сложноподчиненного предложения, которое относится к одному члену главного предложения, выраженному именем существительным или местоимением с предметным значением (иногда к словосочетанию «существительное + указательное слово»).

Как определить Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным?

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

- Поясняет (определяет) слово в главной части (обычно существительное или сочетание прил. + сущ.) и стоит после него;

- Отвечает на вопрос «Какой?»;

- Присоединяется к главной части союзными словами который, чей, какой, что, кто, когда, где, куда, откуда и др.

Как определить придаточное предложение?

Придаточное предложение — это синтаксически и по смыслу зависимая часть сложноподчиненного предложения, которая присоединяется к главной части с помощью союзов или союзных слов.

Чем похожи и чем отличаются сложноподчиненные предложения от сложносочиненных?

Сложносочиненные предложения состоят из двух и более простых предложений, которые между собой равноправны как по смыслу, так и грамматически. В сложноподчиненных предложениях имеется главное предложение и зависимое от него, подчиненное, то есть придаточное предложение.

Что такое Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными?

СПП с придаточным определительным – это такое предложение, в котором придаточная часть относится к существительному или местоимению (тот, каждый, такой, весь, всякий ), стоящему в главной части.

Что такое Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными?

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными Определительное придаточное предложение относится в главном предложении к существительному, местоимению или слову другой части речи в роли существительного, давая ему характеристику или раскрывая более детально его признак.

Когда перед и не ставится запятая в Ссп?

Если в сложносочиненном предложении имеются общий второстепенный член, вводное слово или частица, то запятая между двумя грамматическими частями не ставится. На улицах зажглись фонари_ и пошел мелкий снежок.

Как ставить запятые в Сложносочиненном предложении?

Запятая в сложносочинённом предложении ставится:

- между частями сложносочинённого предложения, соединёнными соединительными (и, да, тоже, ни… …

- между безличными предложениями, входящими в состав сложносочинённого, если они неоднородны по своему составу. …

- между номинативными предложениями, если их больше двух.

Что такое сложноподчиненное с придаточным определительным?

СПП с придаточным определительным – это такое предложение, в котором придаточная часть относится к существительному или местоимению (тот, каждый, такой, весь, всякий ), стоящему в главной части.

Какое придаточное всегда находится после главной части?

Придаточное определительное, относящееся к слову с предметным значением, всегда находится после главного предложения или внутри его и отделяется запятой или выделяется запятыми с обеих сторон.

Как определить придаточное предложение от главного?

I. В сложноподчинённом предложении выделяется главное предложение и придаточное предложение. В придаточном предложении имеется подчинительный союз или союзное слово, которым оно прикрепляется к главному предложению.

Сложные предложения

— это предложения, состоящие из нескольких простых.

Основными средствами связи простых предложений в сложных являются интонация, союзы (сочинительные и подчинительные) и союзные слова (относительные местоимения и местоимённые наречия).

В зависимости от средств связи сложные предложения делятся на союзные

и бессоюзные

. Союзные предложения подразделяются на сложносочинённые

и сложноподчинённые

.

Сложносочинённые

предложения (ССП) — это сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом интонацией и сочинительными союзами.

Типы сложносочинённых предложений по характеру союза и значению

| Тип ССП | Союзы | Примеры |

|---|---|---|

| 1. соединительными союзами (соединительные отношения). |

И; да (в значении и ); ни…, ни; да и; тоже; также; не только…, но и. |

Открыли (Тургенев). |

| 2. Сложносочинённые предложения с противительными союзами (противительные отношения). |

А; но; да (в значении но ); однако (в значении но ); зато; но зато; а то; не то; а не то; частица же (в значении союза а ); частица только (в значении союза но ). |

Иван Петрович (Лесков). (Тендряков). (Паустовский). |

| 3. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами (разделительные отношения). |

Или; либо; не то…, не то; то…, то; то ли…, то ли. |

Либо (пословица). |

Обратите внимание!

1)

Сочинительные союзы могут связывать не только части сложносочинённого предложения, но и однородные члены. Их разграничение особенно важно для расстановки знаков препинания. Поэтому при разборе обязательно выделите грамматические основы, чтобы определить тип предложения (простое с однородными членами или сложносочинённое предложение).

Ср.: От дымной проруби шёл

человек

и

нёс

большого осетра

(Песков) — простое предложение с однородными сказуемыми; Денег дам

на дорогу, и

вертолёт вызвать можно

(Песков) — сложносочинённое предложение.

2)

Сочинительные союзы обычно занимают место в начале второй части (второго простого предложения).

Кое-где Дунай служит

границей, но

он служит и дорогой

людям друг к другу

(Песков).

Исключение составляют союзы тоже, также

, частицы-союзы же, только

. Они обязательно занимают или могут занимать место в середине второй части (второго простого предложения).

Мы с сестрой

плакали

, мать

также

плакала

(Аксаков); Товарищи относились

к нему неприязненно, солдаты же

любили

воистину

(Куприн).

Поэтому при разборе такие сложносочинённые предложения часто путают с бессоюзными сложными предложениями.

3)

Двойной союз не только…, но и

выражает градационные отношения и в школьных учебниках отнесен к соединительным союзам. Очень часто при разборе принимают во внимание только его вторую часть (но и

) и ошибочно относят к противительным союзам. Чтобы не ошибиться, попробуйте заменить этот двойной союз союзом и

.

Ср.: Язык

должен быть

не только

понятный или простонародный

, но и

язык

должен быть хороший

(Л. Толстой). — Язык

должен быть понятный или простонародный

, и

язык

должен быть хороший

.

4)

По значению сложносочинённые предложения очень разнообразны. Достаточно часто они близки по значению к сложноподчинённым предложениям.

Ср.: Уйдёшь

ты

— и

станет темно

(Шефнер). — Если

уйдёшь

ты

, станет темно

; Я

ничего не ел

, но

голода я

не чувствовал

(Тендряков). — Хотя

я

ничего не ел

, голода я

не чувствовал

.

Однако при разборе принимается во внимание не это конкретное значение, а значение, обусловленное типом сочинительного союза (соединительный, противительный, разделительный).

Примечания.

В некоторых учебниках и пособиях к сложносочинённым предложениям относят сложные предложения с пояснительными союзами то есть, а именно

, например: Правление

уполномочило

его ускорить работы, то есть

, иными словами, он

сам себя уполномочил

к этому

(Куприн); Перелёты

птиц выработались

как приспособительный инстинктивный акт, а именно

: он

даёт

птицам возможность избежать

неблагоприятных условий зимы

(Песков). Другие исследователи относят их к сложноподчинённым предложениям или выделяют в самостоятельный тип сложных предложений. Часть исследователей предложения с частицами только, же

относят к бессоюзным предложениям.

Автор Анжела Устинова

задал вопрос в разделе Дополнительное образование

Как отличить сложноподчиненное предложение от сложносочиненного и получил лучший ответ

Ответ от Bkk[гуру]

Попробую своими словами)

Сложносочинённое предложение — состоит из простых предложений, которые связаны между собой сочиниельными союзами и, как правило, равноправны грамматически и по смыслу.

Сочинительные союзы — И, да (в значении «и») , и.. . и, ни.. . ни, тоже, также, Но, а, да (в значении «но») , однако, зато, же, Или, либо, ли.. . ли, то.. . то, не то.. . не то, то ли.. . то ли, Как.. . так и, не только.. . но и, хотя и.. . но, если не.. . то, не столько.. . сколько, А именно, то есть, или (в значении «то есть») , как-то, И то, а то, да и, а также и др.

Сложноподчиненное предложение — сложное предложение, в котором одно простое предложение подчинено другому, связаны подчинительным союзом или союзным словом.

Подчинительные союзы — Что, чтобы, как и др, Когда, как только, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с тех пор как, пока, пока не, после того как, до тех пор пока, по мере того как, после того как, Потому что, так как, ибо, вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что, оттого что, в связи с тем что, в силу того что, по причине того что, из-за того что, Если, коли, раз, ежели, кабы, Как, словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, подобно тому как, как если бы.

В общем, в сложносочиненном две равноправные части, а в сложноподчиненном — одна зависит от другой) ВУАЛЯ)

Ответ от Helena

[активный]

Простые предложения в сложноподчинённом соединяются с помощью союзов как, словно, потому что. В сложносочинённом с помощью союзов что, и.

Ответ от Tessa

[гуру]

В сложноподчинённых предложениях одно простое предложение (придаточное) зависит от другого (главного). От главного предложения к придаточному можно задать вопрос. Например:

Мы смотрели с живым интересом (что смотрели?) , как они упражнялись в игре в хоккей. Кроме этого придаточное предложение (как они упражнялись в игре в хоккей) не может существовать само по себе.

В сложносочинённом предложении составные части грамматически не зависят друг от друга, то есть они равноправны, а значит каждая из частей главная и может существовать самостоятельно. Например:

Еще очень рано, а горняки уже идут на утреннюю смену. Тоесть из этого предложения ты спокойно можешь составить 2 самостоятельных предложения.

1. Еще очень рано.

2. Горняки уже идут на утреннюю смену.

Надеюсь, понятно объяснила.

Ответ от 3 ответа

[гуру]

1.

Сложноподчинённые предложения

(СПП) — это предложения, в которых есть главное предложение и одно или несколько придаточных предложений. Придаточные предложения подчиняются главному и отвечают на вопросы членов предложения.

перед главным предложением

:

С тех пор как

Нонна

отказала

Андрею, старик

был

с Нонной официально сух

(Панова).

(С тех пор как

), .

Придаточные могут стоять после главного предложения

:

что

ведёт

через рощу

(Гончаров).

, (что

)

Придаточные предложения могут стоять в середине главного предложения

:

И вечерком, когда

все кошки

серы

, князь

отправился

подышать чистым воздухом

(Лесков).

[ , (когда

), ]

2.

Придаточные предложения могут относиться к одному слову в главном

или ко всему главному предложению

.

К одному слову

в главном предложении относятся следующие типы придаточных:

- придаточные подлежащные;

- сказуемные (по другой классификации подлежащные и сказуемные придаточные относятся к придаточным местоимённо-определительным);

- определительные;

- дополнительные (по другой классификации — изъяснительные);

- образа действия и степени.

Ко всему главному предложению

обычно относятся следующие типы придаточных:

- придаточные места, времени, причины, следствия, сравнения, цели, условия, уступки (то есть обстоятельственные типы придаточных, кроме придаточных образа действия и степени).

Обстоятельственные придаточные, кроме придаточных образа действия и степени, как правило, относятся ко всему главному предложению, но вопрос к ним обычно задается от сказуемого.

Типология придаточных предложений даётся по учебнику: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений.

3.

Средствами связи придаточного и главного предложений являются:

- в придаточном предложении

— подчинительные союзы (что, чтобы, ибо, пока, когда, как, если

и др.) или союзные слова (который, какой, кто, что, как, где, куда, откуда, когда

и др.); - в главном предложении

— указательные слова (тот, такой, там, туда, потому, оттого

и т.д.).

Союзы и союзные слова — главные средства связи в сложноподчинённом предложении.

Указательные слова в главном предложении могут быть, а могут и не быть.

Союзы и союзные слова обычно стоят в начале придаточного предложения и служат показателем границы между главным и придаточным.

Исключение

составляет союз-частица ли

, который находится в середине придаточного предложения. Обратите на это внимание!

Разграничение союзов и союзных слов

| Союзы | Союзные слова |

|---|---|

| 1. Не являются членами предложения, например: Он сказал, что сестра не вернётся к ужину (что — союз, не является членом предложения). |

1. ведёт |

| 2. Часто (но не всегда!) союз можно изъять из придаточного предложения, ср.: Он сказал, что сестра не вернётся к ужину. — Он сказал: сестра не вернётся к ужину. |

2. ведёт |

| 3. На союз не может падать логическое ударение. |

3. На союзное слово может падать логическое ударение, например: Я знаю, что́ он будет делать завтра. |

| 4. После союза нельзя поставить частицы же , именно . |

4. После союзного слова можно поставить частицы же , именно , ср.: Я знаю, что же он будет делать завтра; Я знаю, что именно он будет делать завтра. |

| 5. Союз нельзя заменить указательным местоимением или местоимённым наречием. |

5. Союзное слово можно заменить указательным местоимением или местоимённым наречием, ср.: Я знаю, что он будет делать завтра. — Я знаю: это он будет делать завтра; Я знаю, где он был вчера. — Я знаю: там он был вчера. |

Обратите внимание!

1)

Что, как, когда

могут быть как союзами, так и союзными словами. Поэтому при разборе сложноподчинённых предложений с этими словами надо быть особенно внимательными. Помимо указанных выше способов разграничения союзов и союзных слов следует учитывать следующее.

Когда

является союзом

в придаточном времени (Отец мой скончался, когда

мне был шестнадцатый год

. Лесков) и в придаточном условия (Когда

нужно чёрта, так и ступай к чёрту!

Гоголь).

Когда

является союзным словом

в придаточном дополнительном (Я знаю, когда

он вернётся

) и в придаточном определительном (Тот день, когда

; когда

в определительном придаточном можно заменить основным для этого придаточного союзным словом который

, ср.: Тот

день, в который

мы встретились впервые, я не забуду никогда

).

Как

является союзом

во всех обстоятельственных придаточных, кроме придаточных образа действия и степени (ср.: Служите мне, как

вы ему служили

(Пушкин) — придаточное сравнительное; Как

душа черна, так мылом не смоешь

(пословица) — придаточное условия; можно заменить: если

душа черна

. — Делай так, как

тебя учили

— придаточное образа действия и степени).

Особенно внимательно разбирайте придаточные дополнительные: в них как

и что

могут быть как союзами, так и союзными словами.

Ср.: Он сказал, что

вернётся к ужину

(что

— союз). — Я знаю, что

он будет делать завтра

(что

— союзное слово); Я слышал, как

за стеной плакал ребёнок

(как

— союз). — Я знаю, как

она любит сына

(как

— союзное слово).

В придаточном дополнительном союз как

можно заменить союзом что

, ср.: Я слышал, как

за стеной плакал ребёнок. — Я слышал, что

за стеной плакал ребёнок.

2)

Чем

является союзом

в двух случаях:

а)

в составе двойного союза чем… тем

:

б)

в придаточных таких сложноподчинённых предложений, которые имеют в главной части прилагательное, наречие в сравнительной степени или слова иной, другой, иначе

.

Он оказался выносливее, чем

мы думали; Чем

кумушек считать трудиться, не лучше

ль на себя, кума, оборотиться

(Крылов).

3)

Где, куда, откуда, кто, почему, зачем, сколько, который, какой, чей

— союзные слова и не могут быть союзами.

Я знаю, где

он прячется; Я знаю, куда

он поедет; Я знаю, кто

это сделал; Я знаю, почему

он это сделал; Я знаю, зачем

он это сказал; Я знаю, сколько времени

у него ушло на ремонт квартиры; Я знаю, каким будет

наш праздник; Я знаю, чей

это портфель.

При разборе придаточного предложения как простого очень часто допускается следующая ошибка: значение придаточного переносится на значение союзного слова. Чтобы не допустить такой ошибки, попробуйте заменить союзное слово соответствующим указательным словом и определить, каким членом предложения это слово является.

Ср.: Я знаю, где

он прячется. — Там

он прячется.

Союзные слова который, какой, чей

в определительном придаточном можно заменить существительным, к которому относится это придаточное.

Ср.: Расскажи мне ту сказку, которую

мама любила

(Герман). — Сказку

мама любила; Стюарт Яковлевич — такой управитель, какого

и на свете нет. — Такого управителя

и на свете нет.

Возможна и обратная ошибка: значение союзного слова переносится на значение придаточного. Чтобы не ошибиться, ставьте вопрос от главного предложения к придаточному.

Я знаю

(что?), когда

он вернётся; Я знаю

(что?), где

он был

— придаточные дополнительные; Он вернулся в город

(в какой город?), где

провел юность; Тот день

(какой день?), когда

мы познакомились, я не забуду никогда

— придаточные определительные.

Кроме того, в определительном придаточном союзные слова где, куда, откуда, когда

можно заменить союзным словом который

.

Ср.: Он вернулся в город, где

провёл юность. — Он вернулся в город, в котором

провёл юность; Тот день, когда

мы познакомились, я не забуду. — Тот день, в

который

мы познакомились, я не забуду.

4.

Указательные слова находятся в главном предложении и обычно отвечают на те же вопросы, имеют то же синтаксическое значение, что и придаточные предложения. Основная функция указательных слов — быть предвестником придаточного предложения. Поэтому в большинстве случаев указательное слово может подсказать вам, к какому типу относится придаточное предложение:

Он вернулся в тот

город, где

провёл юность

(тот

— определение; придаточное определительное); Он остался с тем

, чтобы

доказать свою невиновность

(с тем

— обстоятельство цели; придаточное цели); Прочтите так

, чтобы

никто не видел записки

(так

— обстоятельство образа действия, меры и степени; придаточное образа действия и степени).

Способ выражения указательных слов

| Разряд | Перечень слов | Примеры |

|---|---|---|

| 1. Указательные местоимения и местоимённые наречия |

Тот, этот, такой, там, туда, оттуда, тогда, так, настолько, столько, потому, оттого и др. |

Так вот тот подарок, что он обещал ей сделать через десять лет (Паустовский). Прочтите так , чтобы никто не видел (Лесков). Нет величия там , где нет простоты, добра и правды (Л. Толстой). |

| 2. Определительные местоимения и местоимённые наречия |

Весь, все, каждый, всякий, везде, всюду, всегда и др. |

Весь день, что мы провели в Загорске, я помню по минутам (Федосеев). Везде , где мы побывали, нам видны следы запустения (Солоухин). |

| 3. Отрицательные местоимения и местоимённые наречия |

Никто, ничто, нигде, никогда и др. |

Я не знаю никого , кто бы мог заменить старого графа (Лесков). |

| 4. Неопределенные местоимения и местоимённые наречия |

Кто-то, что-то, где-то, когда-то и др. |

По какой-то причине, о которой мы не догадывались, в доме все говорили шепотом и ходили чуть слышно (Лесков). |

| 5. Существительные и цельные сочетания существительных с указательными местоимениями |

При условии (что, если, когда), в то время (когда, как), в том случае (когда, если), по той причине (что), с той целью (чтобы), до такой степени (что) |

А это удаётся в том случае , если сам он относится к словам неравнодушно и непривычно (Маршак). Я решил обедать один по той причине , что обед приходился на вахтенные часы Бутлера (Грин). |

Прочитайте предложения:

1) Ночью ветер злится и стучит в окно.

(А.Фет.)

2) В ярком золоте день утопает, и ручьи по оврагам шумят.

(И.Никитин)

(Что?) ветер — это подлежащее.

Ветер (что делает?) злится и стучит — это однородные сказуемые связанные союзом и.

(Что?) день — это подлежащее.

День (что делает?) утопает — это сказуемое.

(Что?) ручьи — это подлежащее.

Ручьи (что делают?) шумят — это сказуемое.

Чем отличаются эти предложения?

Первое — простое. Второе — сложное (союз и

соединяет два простых предложения в одно).

Сложные

предложения

— это два (или более) предложений, соединённых в одно.

Простые предложения

, которые входят в состав сложного, могут связываться союзами а, Но, и, что, когда, где, потому что, чтобы

и др. или интонацией.

Части сложного предложения разделяются запятой.

Сложные предложения делятся на союзные

и бессоюзные

. Союзные предложения, в свою очередь, делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые. Таким образом, существует три основных вида сложных предложений: сложносочинённые

, сложноподчинённые

и бессоюзные

.

Давайте выделим основы предложений и определим их вид.

1.

Пушистый рыжий хвост совсем прикрыл спину, а глаза впились в страшного зверя.

(Что?) хвост — это подлежащее.

Хвост (что сделал?) прикрыл — это сказуемое.

Глаза (что сделали?) впились — это сказуемое.

Перед нами две грамматические основы — хвост прикрыл, глаза впились -значит, это сложное предложение. Его части соединены в одно союзом А

,а разделены запятой.

2.

Он увидел, что глаза рыси плотно закрыты.

(Кто?) он — это подлежащее.

Он (что сделал?) увидел — это сказуемое.

(Что?) глаза — это подлежащее.

Глаза (что сделаны?) закрыты — это сказуемое.

Перед нами две грамматические основы, которые соединены союзом ЧТО

, а разделены запятой.

3.

Раздался шорох с того места, где лежали вещи.

(Что?) шорох — это подлежащее.

Шорох (что сделал?) раздался — это сказуемое.

(Что?) вещи — это подлежащее.

Вещи (что делали?) лежали — это сказуемое.

Перед нами две грамматические основы, соединённые в одно предложение союзом ГДЕ

и разделённые запятой.

4.

Солнечным утром налаживает свою нехитрую песенку весёлая синица, пускает звонкую дробь по тайге дятел.

(Кто?) синица — это подлежащее.

Синица (что делает?) налаживает — это сказуемое.

(Кто?) дятел — это подлежащее.

Дятел (что делает?) пускает — это сказуемое.

Перед нами две грамматические основы сложного предложения, разделённые запятой.

Сложносочиненные предложения

Сложносочиненным называется сложное предложение, части которого связаны между собой сочинительными союзами. В сложносочиненных предложениях чаще всего выражаются отношения соединительные, противительные и разделительные. Кроме того, сложносочиненные предложения могут выражать отношения сопоставительные, присоединительные, пояснительные с различными добавочными оттенками значений.

Соединительные отношения.

В сложносочиненных предложениях, выражающих соединительные отношения, средством связи частей единого целого служат союзы и, да, ни (повторяющийся), также, тоже (последние два с присоединительным оттенком значения). Сложносочиненные предложения с союзом и чаще всего выражают временные отношения. Для выражения этих отношений служат глагольные формы (временные и видовые), порядок частей в составе сложного, интонация, союз, добавочные лексические средства.

Сложносочиненные предложения с противительными союзами

(а, но, да, однако, зато, же и др.) выражают отношения противопоставления или сопоставления, иногда с различными добавочными оттенками (несоответствия, ограничения, уступки и др.) Это значение данного типа сложных предложений влияет на их построение: порядок слов во второй части обусловлен характером ее противопоставления первой части.

Широко используется в сложных предложениях с указанными значениями союз а, например:

Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит (Тютч.);

Ученье — свет, а неученье — тьма (посл.)

Разделительные отношения.

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами (или, либо, ли…ли, то…то и др.) указывают на чередование событий, последовательную их смену, несовместимость и т.п.

Сложноподчиненные предложения

Сложноподчиненное предложение — это предложение, части которого связаны между собою подчинительными союзами или союзными средствами. Подчинительная связь между частями сложноподчиненного предложения выражается в синтаксической зависимости одной части (придаточной) от другой (главной).

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении:

|

Подчинительные союзы |

Союзные слова |

|

|

Простые |

Составные |

|

|

что чтобы ибо когда пока как словно если и др. |

потому что оттого что так как лишь только как будто с тех пор как в связи с тем что и др. |

который какой кто что как где куда когда и др. |

|

Не являются членами предложения. |

Являются членами предложения. Присоединяют придаточное предложение к главному или другому придаточному. |

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями

:

Присоединяйтесь к нам в

Facebook

!

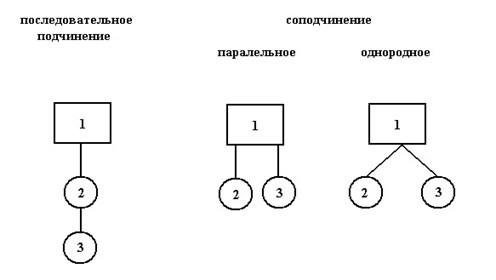

Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными

бывают двух основных видов: 1) все придаточные присоединяются непосредственно к главному предложению; 2) первое придаточное присоединяется к главному предложению, второе — к первому придаточному и т. д.

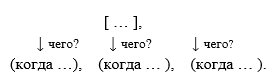

I . Придаточные, которые присоединяются непосредственно к главному предложению, могут быть однородными

и неоднородными.

1. Однородные придаточные,

как и однородные члены, имеют одинаковое значение, отвечают на один и тот же вопрос и зависят от одного слова в главном предложении. Между собой однородные придаточные могут быть связаны сочинительными союзами или бессоюзно (только с» помощью интонации). Например:

1) [Но грустно думать

], (что напрасно была

нам молодость дана

), (что изменяли

ей всечасно), (что обманула

нас она

)… (А. Пушкин)

— [глагол], (союз что),

(союз что),

(союз что

)…

2) [Дерсу сказал

], (что это не тучи, а туман

) и (что

завтра будет день солнечный

и даже жаркий

) (В. Арсеньев).

[глаг.], (что) и (что).

Связь однородных придаточных с главным предложением называется однородным соподчинением.

Следует иметь в виду, что при однородном соподчинении придаточных возможен пропуск союза или союзного во втором (третьем) придаточном, например:

(Где бодрый серп гулял

) и (падал колос

), [теперь уж пусто всё

] (Ф. Тютчев).

(где) и («), [«].

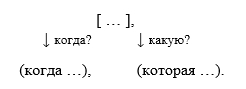

2. Неоднородные придаточные имеют разное значение, отвечают на разные вопросы или зависят от разных слов в предложении. Например:

(Если бы мне иметь

сто жизней), [они не насытили бы

всей жажды познания], (которая сжигает

меня) (В. Брюсов)

— (союз если),

[ сущ.], (с.слово которая).

Связь неоднородных придаточных с главным предложением называется параллельным подчинением.

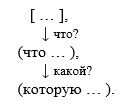

II . Ко второму виду сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими придаточными относятся такие, у которых придаточные предложения образуют цепочку: первое придаточное относится к главному предложению (придаточное 1-й степени), второе придаточное относится к придаточному 1-й степени (придаточное 2-й степени) и т. д. Например:

[Она пришла в ужас

«], (когда узнала

), (что письмо нёс отец

) (Ф. Достоевский)

— , (с. когда

глаг.), (с. что).

Такая связь называется последовательным подчинением.

При последовательном подчинении одно придаточное может быть внутри другого; в этом случае рядом могут оказаться два подчинительных союза: что

и если, что

и когда, что

и так как

и т. п. (о знаках препинания на стыке союзов см. раздел «Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с двумя и несколькими придаточными»). Например:

[Вода обрушилась

так страшно], (что, (когда солдаты бежали

внизу), им вдогонку уже летели

бушующие потоки

) (М. Булгаков).

[ук.сл. так +

нареч.], (что, (когда),»).

В сложноподчинённых предложениях с тремя и более придаточными могут быть и более сложные комбинации придаточных, например:

(Кто

в молодости не связал

себя прочными связями с внешним и прекрасным делом или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным трудом), [тот может считать

свою молодость бесследно потерянною], (как бы весело она

ни прошла

) и (сколько

бы приятных воспоминаний она

ни оставила

).

(кто), [местоим.], (как ни), (сколько ни). (Сложноподчинённое предложение с тремя придаточными, с параллельным и однородным подчинением).

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

Схема разбора сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

1.Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить главное и придаточные предложения, найти их границы.

4. Составить схему предложения: задать (если возможно) вопросы от главного к придаточным, указать в главном слово, от которого зависит придаточное (если оно присловное), охарактеризовать средства связи (союзы или союзные слова), определить типы придаточных (определительные, изъяснительные и т. д.).

5.Определить тип подчинения придаточных (однородное, параллельное, последовательное).

Образец разбора сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

1) [Взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, (на котором нет ни облачка, ни пятна), и поймёшь

], (почему летний тёплый воздух

недвижим), (почему природа настороже

) (А. Чехов).

[сущ., (сел. на котором),

глаг.], (сел. почему),

(сел. почему).

определит. изъяснит. изъяснит.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с тремя придаточными, с параллельным и однородным подчинением: 1-е придаточное — придаточное определительное (придаточное зависит от существительного небо,

отвечает на вопрос какое?,

на котором);

2-е и 3-е придаточные — придаточные изъяснительные (зависят от глагола поймёшь,

отвечают на вопрос что?,

присоединяются союзным словом почему).

2) [Всякий человек знает

], (что ему нужно делать

не то, (что разъединяет

его с людьми), а то), (что соединяет

его с ними) (Л. Толстой).

[глаг.], (союз что

мест., (с.ел.что),

мест.), (с.ел.что).

изъяснит. мест.-определ. мест.-определ.

Повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с тремя придаточными, с последовательным и параллельным подчинением: 1-е придаточное — придаточное изъяснительное (зависит от глагола знает,

отвечает на вопрос что?,

присоединяется союзом что),

2-е и 3-е придаточные — придаточные местоименно-определительные (каждое из них зависит от местоимения то,

отвечает на вопрос какое (то)?,

присоединяется союзным словом что).

.1. Бессоюзное сложное предложения

Бессоюзное сложное предложение

— это сложное предложение, в котором простые предложения объединены в одно целое по смыслу и интонационно, без помощи союзов или союзных слов: [Привычка

свыше нам дана

]: [замена

счастию она]

(А. Пушкин).

Смысловые отношения между простыми предложениями в союзных и выражаются по-разному. В союзных предложениях в их выражении принимают участие союзы, поэтому смысловые отношения здесь более определённые и чёткие. Например, союз так что

выражает следствие, потому что

— причину, если

— условие, однако

— противопоставление и т. д.

В смысловые отношения между простыми предложениями выражены менее отчётливо, чем в союзном. По смысловым отношениям, а часто и по интонации одни ближе к сложносочинённым, другие — к сложноподчинённым. Однако часто одно и то же бессоюзное сложное предложение

по смыслу можно сблизить и со сложносочинённым, и со сложноподчинённым предложением. Ср., например: Зажглись прожектора

— вокруг стало светло; Зажглись прожектора, и вокруг стало светло; Когда зажглись прожектора, вокруг стало светло.

Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях

зависят от содержания входящих в них простых предложений и выражаются в устной речи интонацией, а на письме различными знаками препинания (см. раздел «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

»).

В бессоюзных сложных предложениях

возможны следующие виды смысловых отношений между простыми предложениями (частями):

I . Перечислительные

(перечисляются какие-то факты, события, явления):

[Я_ не видел

вас целую неделю], [я не слышал

вас долго] (А. Чехов) —

, .

Такие бессоюзные сложные предложения

сближаются со сложносочинёнными предложениями с соединительным союзом и.

Как и синонимичные им сложносочинённые предложения, бессоюзные сложные предложения

могут выражать значение 1) одновременности

перечисляемых событий и 2) их последовательности.

1)

Bemep

выл

жалобно и тихо], [во тьме ржали кони

], [из табора плыла

нежная и страстная песня-

думка] (М. Горький) -,

,.

зашевелились

], [вспорхнула

полусонная птичка

] (В. Гаршин)

— ,.

Бессоюзные сложные предложения

с перечислительными отношениями могут состоять из двух предложений, а могут включать три и более простых предложений.

II . Причинные

(второе предложение раскрывает причину того, о чём говорится в первом):

[Я несчастлив

]: [каждый день гости

] (А. Чехов).

Такие бессоюзные сложные предложения

синонимичны сложноподчинённым с придаточными причины.

III . Пояснительные

(второе предложение поясняет первое):

1) [Предметы теряли

свою форму]: [всё сливалось

сначала в серую, потом в тёмную массу] (И. Гончаров)

—

2) [Как все московские, ваш батюшка таков

]: [желал бы

зятя он с звездами да с чинами] (А. Грибоедов)

—

Такие бессоюзные предложения синонимичны предложениям с пояснительным союзом а именно.

IV . Пояснительно-изъяснительные

(второе предложение поясняет слово в первой части, которое имеет значение речи, мысли, чувства или восприятия, или слово, которое указывает на эти процессы: прислушался, взглянул, оглянулся

и т. п.; во втором случае можно говорить о пропуске слов типа увидеть, услышать

и т. п.):

1) [Настя

во время рассказа вспомнила

]: [у неё от вчерашнего дня остался

целый нетронутый чугунок

варёной картошки] (М. Пришвин)

— :.

2) [Опомнилась, глядит Татьяна

]: [медведя нет

]… (А. Пушкин)

— :.

Такие бессоюзные предложения синонимичны сложноподчинённым предложениям с изъяснительными придаточными (вспомнила, что…; глядит (и видит, что)…).

V . Сопоставительно-противительные

отношения (содержание второго предложения сопоставляется с содержанием первого или противопоставляется ему):

1) [Все счастливые семьи похож

и друг на друга], [каждая несчастливая семья несчастлив

а по-своему] (Л. Толстой)

— ,.

2) [Чин следовал

ему]

— [он службу вдруг оставил

] (А. Грибоедов)

— — .

Такие бессоюзные сложные предложения

синонимичны сложносочинённым предложениям с противительными союзами а, но.

VI . Условно-временные

(первое предложение указывает на время или на условие осуществления того, о чём говорится во втором):

1) [Любишь кататься

]

— [люби

и саночки возить

] (пословица)

— — .

2) [Увидишься

с Горьким]

— [поговори

с ним] (А. Чехов)

—.

Такие предложения синонимичны сложноподчинённым предложениям с придаточными условия или времени.

VII . Следствия

(второе предложение называет следствие того, о чём говорится в первом):

[Мелкий дождик сеет

с утра]

— [выйти невозможно

] (И. Тургенев)

— ^ТТ

Сложноподчиненными называются предложения, состоящие из простых предложений, связанных между собой подчинительной связью. Это значит, что в составе сложного предложения есть главное предложение и зависимое от него простое предложение. Распознать его достаточно просто: нужно поставить между простыми предложениями точку. Если при этом одна из частей теряет или меняет свой смысл, то речь идет о сложноподчиненном предложении.

Опубликовано 7 октября, 2019

Если составление схем для сложноподчиненных предложений все еще представляет для вас сложность, прочитайте внимательно эту статью. В ей собраны примеры сложноподчиненных предложений со схемами всех возможных видов. Вдумчиво ознакомьтесь с ними – и задача составить схему для сложного предложения больше не покажется вам трудной.

Дальше, чтобы было проще читать, мы будем время от времени использовать аббревиатуру СПП для обозначения сложноподчиненных предложений.

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненным называют предложение, предикативные части которого находятся в неравных отношениях по отношению друг к другу. Одна из частей является главной, другая (другие) – придаточной, т.е. зависимой от главной. Подчинение придаточного предложения выражается с помощью подчинительных союзов и союзных слов.

Кроме того, придаточное предложение может относится ко всему главному предложению в целом (то есть распространять его) либо к какому-то слову в его составе.

СЛОЖНА-А-А 🙀 Ты же знаешь, что если не разобраться в теме сейчас, то потом придется исправлять оценки. Беги на бесплатное онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

Типы сложноподчиненных предложений по значению

В зависимости от того, какими союзами и союзными словами придаточное предложение присоединяется к главному и какие смысловые отношения складываются между частями СПП, последние разделяются на несколько типов. Чтобы было короче, будем называть типы сложноподчиненных предложений по видам придаточных:

-

Придаточная изъяснительная. Связь с главным предложением осуществляется за счет союзов что, как, чтобы, ли.

Отец сказал, что мама вернется с работы поздно.

[ … ], (что …).

-

Придаточная определительная. Связь с главным предложением осуществляется с помощью союзных слов какой, который, чей, что, где, куда, откуда, как.

Никто так и не смог вспомнить, чей желтый зонт весь вечер простоял в углу.

[ … ], (чей …).

-

Придаточная присоединительная. Связь с главным предложением осуществляется при помощи союзных слов отчего, почему, зачем, всех падежных форм слова что.

Объясни мне толком, зачем Настя все это делает.

[ … ], (зачем …).

-

Придаточная обстоятельственная. Это значение выражает большое количество союзов и союзных слов. Поэтому этот тип СПП разбивается еще на несколько подпунктов – в зависимости от того, какие обстоятельственные значения выражают средства связи (союзы и союзные слова).

Дети с нетерпением ждали, когда, наконец, наступит праздник, а в дом принесут елку.

[ … ], (когда …), а ( … ).

Обстоятельственные значения:

-

места (средства связи придаточной и главной частей – союзные слова где, куда, откуда);

Долго брели, спотыкаясь, и вышли к вечеру на опушку, откуда видна была дорога к городу.

[ … ], (откуда …).

-

времени (средства связи придаточной и главной частей – союзы когда, пока, лишь, только);

И она все звала и плакала, плакала и звала, пока окно, наконец, не открылось.

[ … ], (пока …).

-

условия (средства связи придаточной и главной частей – союз если и т.п.);

Если сейчас пойти прямо, на углу повернуть направо, то сможете выйти прямо к библиотеке.

(если …), [то … ].

-

причины (средства связи придаточной и главной частей – союзы потому что, так как);

Дети часто поступают против воли родителей, потому что молодежи хочется быстрее попробовать собственные силы.

[ … ], (потому что…).

-

цели (средство связи придаточной и главной частей – союз чтобы);

Чтобы добиться осуществления мечты, ты должен будешь хорошо постараться.

(чтобы …), [ … ].

-

следствия (средство связи придаточной и главной частей – союз так что);

Актер много готовился к прослушиванию, так что он смог получить роль.

[ … ], (так что…).

-

уступки (средство связи придаточной и главной частей – союз хотя);

Хотя я никогда прежде не поднимался в воздух на воздушном шаре, управлять горелкой и держать корзину на нужной высоте оказалось не так уж сложно.

(хотя …), [ … ].

-

сравнения (средства связи придаточной и главной частей – союзы как, будто, словно, чем);

Все кружилось и плыло перед глазами, будто дурацкая цветная карусель завертела меня по кругу.

[ … ], (будто …).

-

меры и степени (средства связи придаточной и главной частей – союзы что, чтобы и союзные слова сколько, насколько);

Не могу выразить словами, насколько все эти люди благодарны вам за своевременную помощь!

[ … ], (насколько …).

-

образа действия (средства связи придаточной и главной частей – союзы что, чтобы, будто, как, точно, как будто, словно и союзное слово как).

Соберись с духом и танцуй так, будто во всем большом зале нет ни одного человека.

[ … ], (будто …).

Положение придаточного предложения в СПП

Как вы могли обратить внимание, глядя на сложноподчиненные предложения со схемами, положения главного и придаточного предложений не закреплены жестко, можно придумать несколько разнообразных комбинаций.

-

Придаточное предложение может располагаться перед главным:

Какие бы сложности не поджидали на пути, ты должен упорно идти к своей заветной цели!

(какие …), [ … ].

-

Придаточное предложение может располагаться после главного:

Сходи к маме, попроси, чтобы она нам помогла.

[ … ], (чтобы …).

-

Придаточное предложение может быть включено внутрь главного:

Всюду, куда бы мы ни пошли, нас провожали удивленными взглядами.

[ …, (куда …), … ].

Очевидно, что придаточная в СПП не обязательно должна быть одна. Их может быть и несколько. Тогда стоит рассмотреть все варианты того, какие отношения складываются между придаточными предложениями и главным.

Стоит еще уточнить, схема сложноподчиненного предложения может быть не только линейной (горизонтальной), как в примерах выше. Для того чтобы наглядно продемонстрировать зависимые отношения между главным предложением и несколькими придаточными, лучше подходят блок-схемы (вертикальные).

Итак, для нескольких придаточных возможны такие случаи:

-

Однородное подчинение. Все придаточные предложения относятся к главному (или к какому-то слову в его составе). Кроме этого они отвечают на один вопрос. И между собой придаточные связаны по тому же принципу, что и однородные члены предложения.

Дети притопывали ногами от нетерпения и не могли дождаться, когда же уже пора будет отправляться, когда же они, наконец, увидят море, когда все смогут вдоволь набегаться по берегу.

-

Параллельное подчинение. Все придаточные предложения относятся к главному. Но отвечают на разные вопросы.

Когда пришла ее очередь выбирать, Оля взяла ту коробку, которая первой попалась ей под руку.

-

Последовательное подчинение. Одно придаточное предложение присоединяется к главному (его называют придаточным первой степени). Другое придаточное, второй степени, присоединяется к придаточному предложению первой степени. Кстати, при этом виде подчинения одно придаточное может быть включено в состав другого.

Ребята решили, что все вместе сами справятся со сложной задачей, которую мужественно решил взвалить на свои плечи Миша.

Схема разбора сложноподчиненного предложения

Может возникнуть резонный вопрос, зачем же нужны все эти схемы СПП. У них есть как минимум одно прикладное назначение – обязательной частью синтаксического разбора сложноподчиненного предложения является составление его схемы.

Кроме того, как раз схема сложноподчиненного предложения поможет правильно проанализировать его для разбора.

Схема разбора СПП включает следующие пункты-задачи:

- Определить, каким предложение является по цели высказывания: повествовательным, вопросительным или побудительным.

- Каким – по эмоциональной окраске: восклицательным или невосклицательным.

- Чтобы доказать, что предложение именно сложное, нужно определить и обозначить грамматические основы.

- Обозначить, какой вид связи частей сложного предложения присутствует: союзная связь, интонация.

- Указать тип сложного предложения: сложноподчиненное предложение.

- Указать, сколько простых предложений входит в состав сложного, какими средствами присоединены придаточные предложения к главному.

- Обозначить главную и придаточную части. В случае сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными следует обозначить их цифрами (степени подчинения).

- Указать, с каким словом в главном предложении (или со всем предложением) связано придаточное предложение.

- Отметить способ связи предикативных частей сложного предложения: союз либо союзное слово.

- Если они имеются, обозначить в главной части указательные слова.

- Указать тип придаточного: изъяснительная, определительная, присоединительная, обстоятельственная.

- И, наконец, составить схему сложноподчиненного предложения.

Чтобы было понятнее, образец разбора сложноподчиненного предложения:

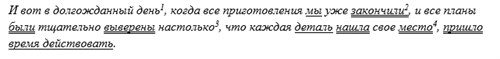

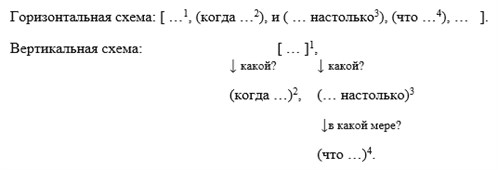

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное. Это сложноподчиненное предложение, в состав которого входит четыре простых предложения. Средства связи: интонация, союзное слово когда, подчинительный союз что.

СПП состоит из одного главного и трех придаточных предложений: первое (2) и второе (3) придаточные предложения являются определительными, оба распространяют слово день в главном предложений и отвечают на вопрос какой? Между собой связаны сочинительным союзом и. Третье придаточное предложение (4) обстоятельственное (меры и степени), распространяет сказуемое второго придаточного предложения (3) и отвечает на вопросы насколько? в какой мере?

Таким образом, это сложноподчиненное предложение с подчинением придаточных следующих видов: однородным и последовательным.

Резюме

Мы подробно рассмотрели разные схемы сложноподчиненных предложений с примерами. Если вы вдумчиво прочитали статью, никакое задание, связанное с СПП, больше не покажется вам сложным.

Мы также остановились на разновидностях схем СПП (горизонтальные и вертикальные). И, главное, на том, как эти схемы помогут вам правильно сделать синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.

Поделитесь ссылкой на эту страничку со своими одноклассниками – нужные кнопки найдете под текстом. Пускай они тоже хорошо разберутся в этой теме и заработают хорошие оценки в классе и на экзамене.

Молодец! Раз ты дочитал это до конца, вероятно, ты все отлично усвоил. Но если вдруг что-то еще непонятно — попробуй онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.